今回ほど微笑ましく、安心して笑い、心温まるペアリングはないだろう。筆者は「これ、ギリギリで、TV番組などで見る<素人投稿動画>に、気の利いた音楽をつけた、いわゆる<おもしろ動画>みたいなもんだな」と思ったものの、それでベスト、と判断し記事化した。

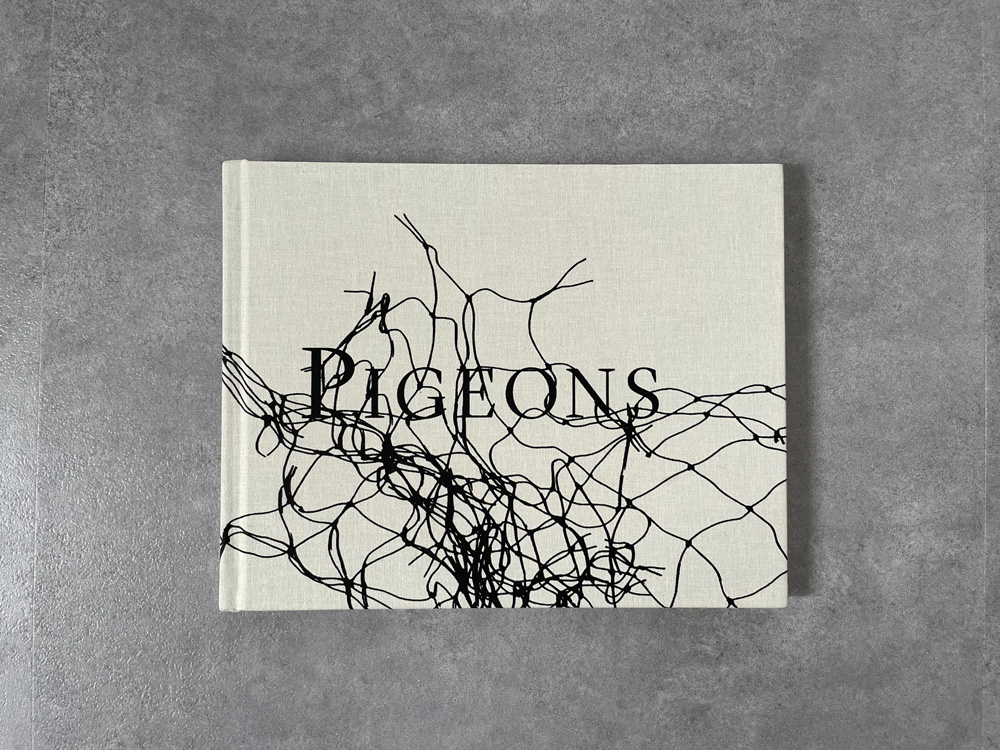

しっかりしたメッセージ性を秘めながらも、突き刺すようなあくどさが全くない『Pigeons』は、2014年、英国人(現在は北欧在住)写真家、スティーブン・ギルの作品である。15×20cmほどのA4にも満たない小さな判型に、僅か29葉の写真が収められている。

その全ては、タイトル通り鳩の写真で、筆者の推測では全て同じ場所で撮影されている。被写体が全て鳩、といっても、飛んでいる写真は一枚もない。撮影場所は、老朽化した建築物(恐らく老朽化した工場か駅舎)の屋根裏の空間、いわゆる「あ、あそこ見て、鳩が巣、作っちゃってるよ。ああもう」という、アレである。

ギルは脚立か何かを使い、天井ギリギリまで登って、鳩たちが作った巣に肉薄し、やや強めのライトを当てて撮影している。おそらく鉄製の建築は、ボルトで固定されて組み上げられているが、そこは埃、あらゆる汚れ、夥しい錆、どこからか混在してきた樹液の塊、鳩の死骸、等々、まあまあ、見たままのものだ。

カメラ位置もほぼ固定されているので、29葉はほとんど同じ写真のヴァリエーションである。

そこそこ大変な撮影だったようにも(なにせ窮屈だろうから)、脚立と照明とカメラが1つずつあれば済んでしまうので気楽だったようにも感じられる。

写真家にありがちな、溢れんばかりのエモーションは希薄で、そのテーマを、やや説明的に書くならば、

「集合住宅が蟻塚に見えたり、実際に住宅の一角がシロアリ等々の土塁になったり、軒先に巨大な蜂の巣が吊られたり、老朽化した橋のたもとが、無数のビーバーダム化したりする。植物はアスファルトも突き抜けてジャングル化する。都市の人間は動植物の自然な生活を排除せざるを得ないが、よく見ると奇妙な共生関係が発生する。金属製建築物の屋根裏は、樹木に代わり、鳩が巣を作るエリアになる。そこには、都市と自然の、部分的で、やや背徳的ですらありながらも、のほほんとしたキメラがあり、人間から見れば、周縁的で老朽的に思える場所は、自然がつけ込む場所でもあるのだ」

といったもので、さらにシンプルに一言でいうなら、「人間は、自分の暮らしと自然について、もう少し考えた方が良い」といったものであって、エコロジーとか、象徴としての鳩だとか、強さやあざとさが一切ない、脱力的な作品である。前述、ミニマリスティックな作品でもある。ギルは当時44歳。英国人独特のユーモア感覚とデザインセンスが中年性とクロスした、非常に気持ちの良い、傑作だといえる。

ペアリングする曲の該当URLにも「レオポルド・モーツァルト(有名なアマデウス・モーツァルトの父親)」と表記されてしまっている、有名な『おもちゃの交響曲』は、永きにわたり、かのハイドンの作品だといわれていたが、その後にレオポルド(アマデウスの親)の作品説が定着し、高い可能性でこれが真実であろう「エトムント・アンゲラー」説が出てきたのは1992年である。

アンゲラーは歴史に名を残さなかった作曲家で、というより、ベネディクト会修道士、すなわち神父が本職であった。オーストリアはチロル地方、シュタムス修道院に勤めた。要するに「無名など田舎の神父さん」である。

18世紀いっぱいを生きたが、『おもちゃの交響曲』の作曲は死の20年ほど前、この曲が世界的に有名になる前に没しているが、当時のメディア感覚では、自分の曲が、かのハイドンやモーツァルトの父の作品だと間違って伝えられていた事さえ知らなかったか、よしんば小耳に挟んでいたとしても、笑い話ぐらいにとらえていたとしても全く不自然ではない。音楽における「著作権」概念が一つの強権として発達するのは、遥か後世である。

この曲の最大特性はいうまでもない、玩具を楽器として取り入れている事だ。シュタムス修道院からほど近い、バイエルン州の有名な保養地、ベルヒステスガルテンの民芸品である、カッコウ、ウズラ、ナイチンゲールの声を模した擬音がなる木笛や水笛が大活躍し、これ以上、牧歌的な牧歌があるかというほどのおっとりと楽しく、また、子供の鋭敏な耳に、和声進行や旋律の動き、ゆったりしたリズムによって、交響楽を顕微鏡で見るような啓発性も兼ね備えている。

筆者(59歳)の世代だと、この曲を知ったのは、NHK教育の「おかあさんといっしょ」の中の、図形アニメーションコーナーのBGMだった、という方も多かろう。それは何の説明もタイトルもなく、番組中、突然始まり、左右二つの円形が、互いに干渉しあい、変形し、また戻ってゆく。というシンプルな変形と変色のメタモルフォーゼに熱中した子供は、大変な安心感と高揚感とともに、この曲を聴いていた。この曲が、単に子供騙しのエンタメではなく、幼児教育的に非常に優秀だったことを知覚し、シンプルで感受性啓発的なアニメーションとペアリングした、当時の番組関係者の慧眼を讃えたい。

この曲に関して、筆者が最も好きなエピソードは、厳格主義的で教条的な、つまり「怖い」存在である、クラシック音楽の研究家たちが、この曲をして「こんなバカみたいな簡単な曲を、あのハイドンが書くだろうか?」と、真剣に悩んだ。という一節である。

感受性の啓発という、ややもすると厳しくなったり、あざとくなったり、皮肉や諧謔までがまぎれ込む可能性がある行為が、ちょうど良い脱力による母性のような安心感と適度なユーモア、そして、神と子供達への愛、という、シンプルな敬虔さに支えられていた時代があったのである。

英国人らしく、ポップ・ミュージックに強い影響を受け、ウォークマン発売当時、街でウォークマンを装着している人々に、今何を聴いているかを聞き、そのジャケットとウォークマン装着写真を併せた作品や、楽譜にペイントしたものを撮影した作品も出しているギルの、声高ではない、脱力的なエコロジカルメッセージ(それは「メッセージ」といって良いかどうか躊躇われるほどだ)と上質なユーモア感覚に、この曲はトライ&エラーなく一発でペアリングが決定した。

ヨーロッパ人よりは「森の住人」ではない、我々にとって「カッコウの声も鳩の声も、きちんと区別できない」という点も非常に気に入っている。「この、気の抜けた<ぽっぽー>っていう鳥の声、そもそも鳩じゃねえのか笑」などと目を細めながら、<産業化を徹底的に免れた癒やし>というものの実存を、リラックスの中に感じ取って頂ければ幸いである。

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。