「あなたの、自然に基づいた習作を見たいという欲望に私は燃えている」。まだ写真という言葉すら存在しなかった頃、目の前の景色を残すことに情熱を捧げたニセフォール・ニエプスに対して、共同研究者のルイ・ダゲールが手紙に綴った言葉だ。「du désir de voir(見たいという欲望)」。真っ赤なネオンへと姿を変えたその言葉に誘われるように展示室へ足を踏み入れると、そこには、村上華子が写真の起源、すなわちニエプスたちの研究に向き合い、当時と同じ技法を用いて制作した作品群が広がる。そこにあるのは写真のはじまりの手触りと、「見ること」そのものに対するアーティストの根源的な問いかけだ。現在、ポーラ美術館で開催中の「du désir de voir 写真の誕生」展を訪れ、作家の村上華子に話を聞いた。

文=安齋瑠納

写真=Ken Kato

―ニエプスといえば、かの有名な現存する世界最古の写真を撮影したことで知られています。しかし、今回の展示を拝見すると写真のはじまりをその一枚で語るのは到底難しいのだと感じました。

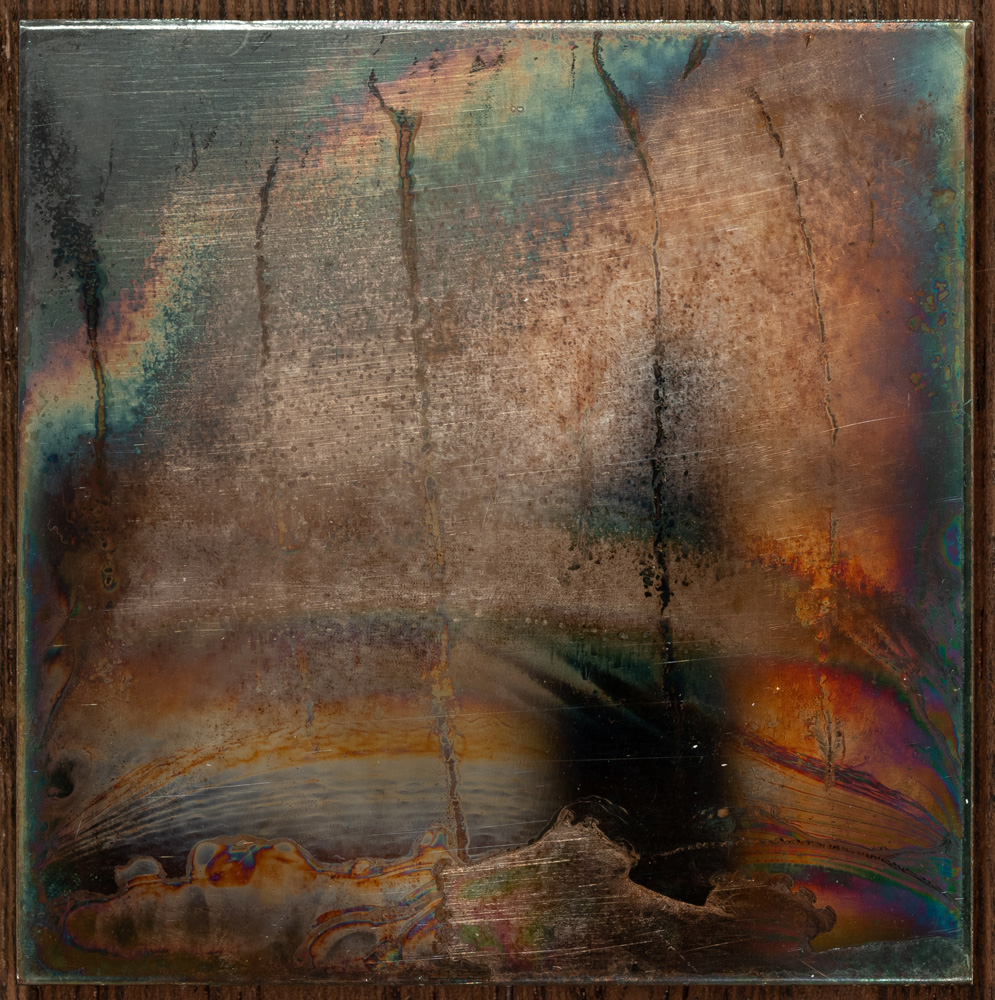

これまでのリサーチの過程で、古写真の専門家や、メゾン・ニセフォール・ニエプス(ニエプスの家)やニセフォール・ニエプス美術館など、さまざまな場所や人を通じて、写真はどのように生まれたのかを探求してきました。その中でもやはり印象的だったのが、メゾン・ニセフォール・ニエプスです。ニエプスが世界で現存最古の写真を撮影した家を訪れた際に目にしたフィゾトタイプやヘリオグラフィの玉虫色に輝く様子が強く印象に残り、「写真は当初はこんな質感だったのか」という発見と、「どのように作られたのだろう」という疑問が同時に浮かび上がってきました。

ニエプスが残した成果は確かに写真の起源と呼びうるものですが、その過程を追うことは単に写真というメディアの歴史を遡ることに留まらず、もっと広く、私たちの誰もが経験しうる「目の前の光景を永遠に留めたい」という動機や、あるいは「見ること」そのものの不思議を照らしだすものです。そこに作品の展開の可能性を感じました。また、今回発表したすべての作品に「写真のはじまりは〜」から続くキャプションをつけていますが、それ自体が写真のはじまりはひとつではなく、複数あったことを表しています。

―ニエプスが写真の研究をしていた場所が現在でも残っているんですね。

メゾン・ニセフォール・ニエプスは、当時の面影を色濃く残しており、つい最近までニエプスがここで試行錯誤をしていたと感じさせるほど風情があります。ここは、当時ニエプスが共同で写真技術を開発していたダゲールとの往復書簡の内容も出版、公開しています。他の人に見られても発明のアイディアが盗られないように手紙は暗号化されていて、暗号の答えと照らし合わせながら解読していきます。もともと、ニエプスは兄と一緒に研究をしていたのですが、その兄がパトロンを見つけるために渡英するも現地で精神病を患い、亡くなってしまいました。その後手を組んだのが実業家のダゲールで、毎年夏には彼がニエプスの家にやってきて一緒に実験をし、離れているときは、それぞれの実験について暗号で報告しあうことが続きました。ニエプスは自身が送った手紙の写しを残していました。自分のやっていることが歴史的に重要かもしれないという自覚がどこかにあったのかもしれません。

―それらの手紙に記されていたさまざまなレシピに基づいた作品が、今回の展示のメインとなっています。

今回の展示空間はふたつに分かれており、最初に足を踏み入れる明るい部屋は、写真のはじまりをめぐる作品を展示しています。入り口のカーテンに印刷されている写真も作品のひとつで、これは、メゾン・ニセフォール・ニエプスを訪れた際に、現存する世界最古の写真が撮影された風景の反対側にある庭をとらえたものです。つまり、世界最古の写真に写らなかった風景です。奥に進むと暗室のような実験室をイメージした空間があります。ここでは、ニエプスのレシピに基いた作品とともに、写真の発明の動機となったと言われる18世紀のSF小説の一節や、暗号で虫食いになったレシピなどのテキストも展示しています。これらのテキストにはクリシェ印刷という重厚な印刷方法を用いていますが、それはこのテキストを読むこと自体が「写真体験」になりうると思ったからです。また、展示室に漂う香りに気づかれる方もいらっしゃるかもしれませんが、これはヘリオグラフィの現像に用いられたラベンダーオイルとテレピン油の香りです。おそらくニエプスの実験室は、このような香りに満ちていて、その中から写真というものが立ち上がったと思われます。

展覧会を見ていただくと、今日私たちが「写真」と呼ぶものからはかけ離れたものも多くあります。鏡のように磨かれた石は、現代でいうと電源を切ったiPhoneの真っ黒な画面でしょうか。今回は写真の黎明期をテーマにした展覧会ではありますが、私がずっと関心を持ち続けているのは、人間の「見る」というはたらきそのものです。歴史を辿る懐古的な展覧会ではなく、今日において見ることを問いかけるような展示になればと思いました。私自身、ニエプスの残したレシピを試行錯誤しながら再現することで、いくつも発見がありました。

―実際に再現した作品は、ニエプスにとっては「写っていない」「見えない」という意味で失敗作だったのかもしれません。しかし、角度によって浮かび上がる風景や植物などのモチーフが美しく、不思議な魅力を感じます。村上さんが最古にこだわるのはなぜなのでしょう?

人間のイメージのとらえ方には、その時代の技術が大きく影響しています。たとえば一昔前までは、写真を撮るにはカメラが必要、と誰もが信じて疑いませんでしたが、現代では携帯電話で写真を撮る人の方が圧倒的多数でしょう。今日の若者の多くにとって「写真」とはすなわちInstagramかもしれません。どの時代にあっても普遍的に共有されている欲望というものがある一方で、イメージを残すための技術はものすごい速さで変化し続けています。最先端のものは、明日にはそうでなくなってしまう運命にあります。大学院で映像研究科にいた頃に、ハイスピードカメラやプログラミングなども学んでいたのですが、高価な機材を用い、常にソフトウェアも最新のものにアップデートしながらより新しい表現を追求していくことに限界を感じました。しつこく最古を探って行った方が何か面白いことがあるんじゃないかと。最古のものは明日も最古ですよね(笑)。大学の卒業制作の頃には、写真の古典技法についてリサーチし、鶏卵紙写真の技術を使った作品を作り始めていました。その前に大学で哲学を勉強していたこともあり、物事をとことん考え抜くことが性に合っているのかもしれません。

パリではミシュランで星を取る日本人シェフが何人もいらっしゃいますが、新しいレシピを考える際に、逆に最古のフランス料理を研究するという話を聞いたことがあります。フランス人だとあまりそういう発想にならないそうです。私が最古のものをとことん掘り下げられるのも、外国人だからこその客観性があるのかもしれません。いずれにせよそんなに簡単なことではないのですが(笑)。

―そこからさらに最古を追求するために渡仏されていますね。

幼少期にベルギーに住んでいたこともあり、最初の一年はベルギーに渡ったのですが、やはり古典写真技法を学びたくて、2013年にポーラ美術振興財団の在外研修の助成をいただいて、渡仏することになりました。今回は、その助成を受けた作家の中から選んでいただき、展覧会を行うという形になりました。

―古写真の商人や写真の修復士などにも会ってリサーチを重ねたとおっしゃっていましたが、現地で制作をすることでの発見や出会いは大きかったのではないでしょうか?

最初は、古写真専門の蚤の市などに足を運び、当時の写真技術に関していろいろとヒアリングしました。また、パリの国立文化財学院で、写真の保存修復を専門とした人材を育成しているのですが、そこでは、あらゆる黎明期の技法についてまずは自分でやってみるという教育方針があります。保存修復時、それが元々どのように作られたものなのかを身体で理解していないと修復ができないという考えのもと、実際にダゲレオタイプやカロタイプ、ソルトプリントを作ってみるのです。私は修復を学んでいるわけではないのですが、ご好意でその実習に参加させてもらい、さまざまな技法のエキスパートと出会えたのが、その後の宝になっていると感じます。

―今後もフランスで活動を続けていくのでしょうか?

そうですね、フランスにおいては作品の制作環境が整っていると感じます。たとえば、フランスにはアトリエ住居という制度があるのですが、審査に通れば、アトリエ付きの住居を市場価格の三分の一くらいで借りることができます。私のような外国人も助成の対象となっており、私も昨年からアトリエ住居の恩恵に与って、制作がしやすくなったと思います。そういったありがたみを身をもって感じるわけですが、その背景には、フランスでは、アーティストが厳しい状況に直面する度に声を上げてきたことがあります。

一方、日本ではコロナ禍で必要な補助金がアーティストに行き渡らなかったことをきっかけに、弱い立場に置かれたアーティストが搾取される状況に陥りやすいという課題が関心を集めました。それに関し声を上げようと私と同志のアーティストなどが集まりart for allという団体を立ち上げました。この2年間でさまざまな取り組みを行なってきましたが、目下の活動はアーティストのための報酬ガイドラインの策定です。例えばカナダでは、アーティストの報酬ガイドラインを策定し、条件に応じた展覧会報酬を規定して文化施設にそれを遵守させる制度があり、しかも毎年の物価変動に合わせて毎年改訂されています。日本でもそのような基盤が確立できれば、クリエイティブな分野で働く人たちにとってより良い環境が作れるのではないかと考えています。art for allの活動は、作家活動と並行して、ライフワークとして取り組んでいきたいと思っています。

今回の展覧会で扱った写真のはじまりは、実はまだまだ沢山あって、古代まで遡ると動植物から得られた物質に感光性を見出した例など色々あります。今後も写真のはじまりを切り口にして、探求を続けていきたいと考えています。先ほどの国立文化財学院もそうですが、フランスという国のひとつの美点は、自国の文化を国として守り未来に受け継いでいく強い意志と制度がある点です。私のように過去に遡りながら制作を行う作家にとっては、とても恵まれた環境ですね。

| タイトル | HIRAKU Project Vol.13 村上華子「du désir de voir 写真の誕生」 |

|---|---|

| 会期 | 2022年9月17日(土)~2023年1月15日(日) |

| 会場 | ポーラ美術館 1F アトリウム ギャラリー(神奈川県) |

| URL |

村上華子|Hanako Murakami

1984年生まれ。パリ在住。2007年、東京大学文学部思想文化学科美学芸術学専修課程卒業。2009年、東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。2013年度ポーラ美術振興財団在外研修員(パリ)。2014年、ル・フレノワ フランス国立現代美術スタジオ在籍。近年の主な個展に、「Imaginary Landscapes」(タカ・イシイギャラリー、2022年)、「クリテリオム96 村上華子」(水戸芸術館現代美術ギャラリー、2019年)、「CONCEPTION」(アルル国際写真祭、2019年。新人賞ノミネート)、「The Perfect」(パリ日本文化会館、2016年)など。翻訳家としての主な訳書に、ハンス・ウルリッヒ・オブリスト『キュレーション:「現代アート」をつくったキュレーターたち』(フィルムアート社、2013年)などがある。