東京オペラシティアートギャラリーで今津景の大規模展が開催中だ

取材・文=青野尚子

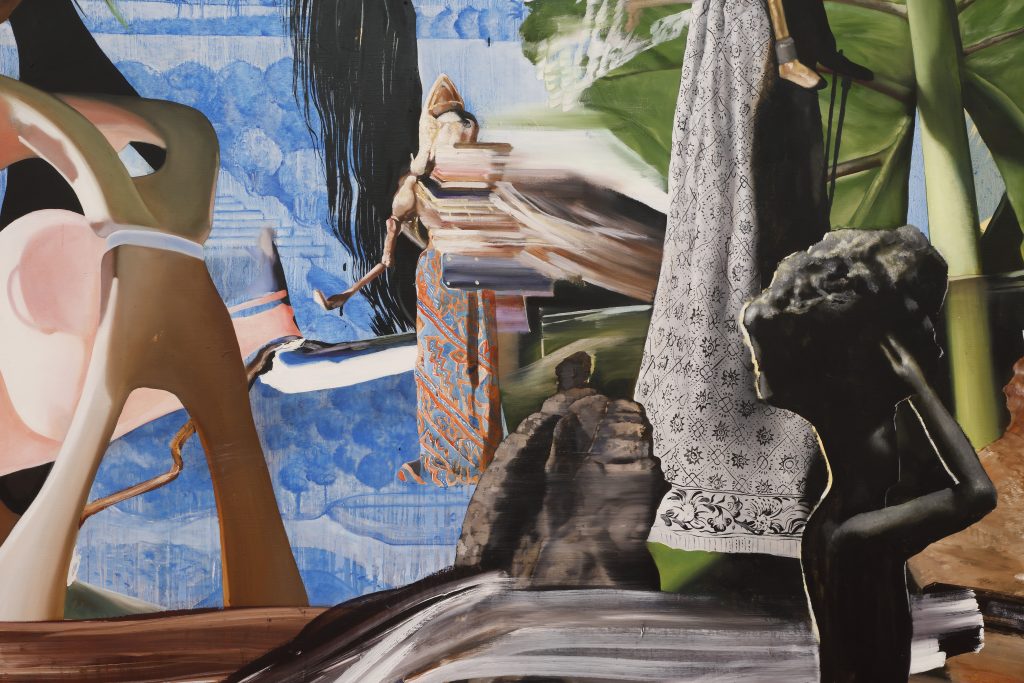

現在、インドネシアを拠点としているアーティスト、今津景。東京オペラシティアートギャラリーで自身にとって初めての大規模な個展を開いている。物語と意味、日本とインドネシア、平面と立体、さまざまなものが次々と現れる重層的な展示だ。今津の作品にあふれる豊穣なイメージの多くはインターネットやデジタルアーカイブから収集されている。

「過去に実際に存在したイメージを使うのが好きなんです。歴史から素材を集めて、私がシナリオを書いた自分の中の新しい舞台にイメージを置いていく。イメージは、その舞台に登場させたい役者として選んでいます。絵を描くときはそれを下絵として使います。モチーフは過去を引っ張ってこられる引き出しのようなものなんです」(今津)

個展タイトルの「タナ」はインドネシア語で土、「アイル」は水という言葉だが、「タナ・アイル」で「祖国」の意味になる。インドネシアの国歌には「インドネシア・タナ・アイル」という歌詞があり、この場合は「インドネシア我が祖国」といった意味合いだ。インドネシアには1799年からのオランダおよび1942年からの日本による統治を経て1945年に独立を宣言したという歴史がある。その後、オランダとの間の独立戦争を経てハーグ協定により、1949年にオランダがインドネシアの独立を承認した。

「インドネシアは東西に細長く、言語や文化も一つではありません。そのインドネシアが長期にわたる西洋の植民地支配と日本軍による3年半の占領をはねのけて一つの国になる。国歌には独立戦争に関する歌詞もあり、『タナ・アイル』という言葉には国家建設のための強い意志が込められています。私は最初、熱帯の『土と水』(タナ・アイル)ってきれいだな、という気持ちの方が強かったのですが、やはりインドネシアそのものを表す言葉だと思います」

展覧会には4つのキーワードが設定されている。最初に登場するキーワードは「ハイヌウェレ」だ。ハイヌウェレとはインドネシアの神話に登場する女神のこと。彼女は宝物を排泄物として出すことができた。人々は最初はそれを喜んだが、次第に気味悪く感じるようになり、彼女を生き埋めにして殺してしまう。その死体からイモが生えてきて人々の食糧になった、という物語だ。女神の死体から食物が生じるという神話は世界各地にあり、ハイヌウェレに関してもインドネシア内でいくつかのバリエーションがある。今津はこの神話をインドネシアのセラム島を巡る外国の歴史に重ねる。オランダやポルトガル、イギリス、日本などの外国はセラム島やその周辺で産出する石油・石炭・ガス・レアメタルなどの豊富な資源をめあてにやってきて収奪してきた。

「体から宝物を出すハイヌウェレはそれを不気味と感じる人々によって殺されてしまった。インドネシアに近代文明をもたらした外国人への恐怖と通じるところもあるかもしれません。ハイヌウェレが排出する“宝物”には中国やヨーロッパ由来のものが多いんです」

2つめのキーワードは「開発と環境汚染」だ。急激に増加している人口に対して都市のインフラが整備されていないため、ゴミや下水の処理も追いつかない。

「たとえば”世界でもっとも汚染された川”と呼ばれるチタルム川にはハイブランドからファストファッションまで、世界中のアパレルメーカーの下請工場から染色時の廃液がそのまま流れ込みます。しかも水道が整備されていないので、そういった汚染された川の水を生活用水として使って皮膚病になる人もいる」

この問題は社会問題とも連動している。インドネシアでは貧富の差が激しく、わずかな収入で生計を立てている人も多い。

「貧しい隣人がゴミを集めて自分の家で燃やしてお金を得ていたのですが、周囲は臭くてたまらない。そこで地域で話し合って、ゴミの焼却はやめてもらった。でもそうするとその人は、わずかな収入であっても仕事を失ってしまう。そこで彼にはみんなでお金を払って夜警のパトロールをしてもらうことにしました」

3つめの「日本とインドネシア」は第二次世界大戦中の日本軍による統治に関するキーワードだ。日本軍は1945年のインドネシア独立宣言の直前まで現地を統治しており、この国の成立に深く関与している。

「インドネシアの学校ではオランダや日本の統治について今も熱心に教育が行われています。日本統治下ではインドネシア語で教育が行われるなどポジティブな面もありましたが、人々を徴用してプランテーションや泰緬鉄道の建設現場で働かせるなど、負の面もあった。そもそも日本がインドネシアに進出したのは石油や労働力を得るためでした。当時、労働力として使われた人々は『ROUMUSYA』(労務者)と呼ばれています。またイスラム教徒が多いインドネシアで神道の信仰を推し進めて人々の反感を買っていました」

個展の最後のキーワード「平面から空間へ」は近年の今津の作品の深化を示すものでもある。彼女は絵画にとどまらず、3Dプリンタなどによる立体へと表現の幅を広げている。

「出品している絵画作品の中にはパソコン内で作った3Dデータに同じくパソコン内でライティングして、それを絵にしたものもあります。鉄のゲートのような立体作品はドローイングを立体化したものです。絵の中でやっていることを空間に広げた感じです」

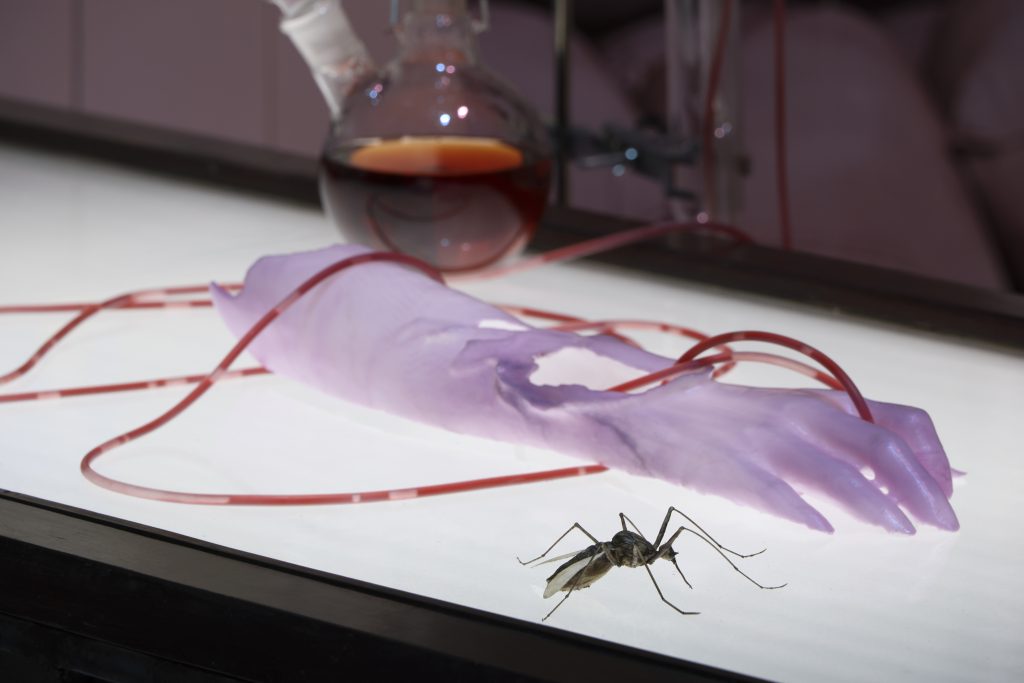

新作のインスタレーションはインドネシアのバンドンで生産されていたキニーネにまつわるものだ。

「キニーネはマラリアの特効薬としてオランダが『ファブリック』(オランダ語で工場)で生産しており、第二次世界大戦中にインドネシアを占領した日本軍はそこを『陸軍キニーネ工場』と改称して世界のキニーネの90パーセントを手中にしていました。キニーネには中絶作用もあり、人工中絶が認められていない現在のインドネシアでヤミ中絶に使われることもあります。人の生き死にの両方に関わるすごい薬だなと思ったことがこの作品の背景にあります」

絵画と立体に囲まれた展示空間はそれ自体が一枚の大きな絵のようにも感じられる。過去と現在とが入り混じった場をさまよううちに遠くからの声が聞こえてくるような空間だ。

| タイトル | 「今津景 タナ・アイル」 |

|---|---|

| 場所 | 東京オペラシティ アートギャラリー(東京都新宿区西新宿3-20-2) |

| 会期 | 2025年1月11日(土)~2025年3月23日(日) |

| 時間 | 11:00〜19:00 |

| 休館日 | 月曜日 |

| 料金 | 一般1,400円、大学生・高校生800円、小・中学生無料 |

| URL |