アーティゾン美術館の「ジャム・セッション」は、同館を運営する石橋財団のコレクションからアーティストが学芸員と共働で作品をセレクトし、自作とともに展示するシリーズ。第6回目になる今年は志賀理江子と山城知佳子が登場した。2人とも、通常なら展示壁で区切って使うことも多い大きめの展示室を一つの空間とした大掛かりなインスタレーションを設置。志賀に話を聞いた。

撮影=沢野よい奈

取材・文=青野尚子

「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着」に展示される志賀の作品タイトルは《なぬもかぬも》。

彼女がそれを最初に見たのは2008年から移住し、制作活動を続ける宮城県で対向車線を走ってくるトラックだった。ダンプ・トラック産業では、己の座右の銘とする言葉を「フロントスクリーン」と呼ばれる運転座席前面に表示する習慣が、デコトラの黎明期1970年代からあるのだという。

「その明朝体の大きな6文字を書いたダンプが前方からばーっと走ってきた、それが私にとっては風景を引き裂いて走ってきたような、すごく衝撃的な光景でした。女川原子力発電所の再稼働のための避難路を造る工事で出た土砂を運ぶダンプでした。ではその『なぬもかぬも』はいったいどういう意味なのか、それを巡る旅がこの作品の始まりです」

展示を象徴する「なぬもかぬも」のテキストとダンプのカット

それは「なんでもかんでも」といった意味だと思われるが、志賀がさまざまな人に聞いてみたところ、みんな違うことを言うのだそう。

「私は東日本震災以後、巨大企業や国が圧倒的な力で遂行した『復興』に強く心を揺れ動かされてきました。ずっとその内実に何があるのか、どこに繋がっているのか、逃れられないほど自分ごととして抱えている現実があります。復興計画とは、時にかなり強力、かつ巧妙なプロパガンダで遂行され、抵抗するのが極めて難しいことも多々ある。その時、巧妙な一方向の言葉で住民の思考を操作するのが『プロパガンダ』なのだとしたら、『なぬもかぬも』の6文字は一つの矢印ではなくて、万華鏡のようにその言葉を使う個人の内面で乱反射し、たくさんの意味に開かれていく。じゃあ、そこから見える風景はどんなもの?それが制作の始まりでした」

「褜」が暗喩となる復興の複雑性

「なぬもかぬも」には「内海褜男(うつみ・えなお)」という架空の人物が登場する。宮城県の主に海側の地域では首に臍(へそ)の緒などが巻きついて生まれてくることを「褜(えな)がらみ」と呼び、そうやって生まれてきた子に「えな」がつく名前をつけるのだそうだ。志賀は「褜がらみ」という言葉にも衝撃を受けた。

「複雑に『褜がらんで』いる、絡み合っている。その因果すべてに血が通っているものだとして物語を描いていく。復興を歩む時間の中でも、とても語ることが難しい『核』の問題。東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故のあと、あらわになった現実がたくさんある。そもそもウランをアフリカの鉱山で採掘するときから被曝労働がすでにある。英語ではnuclear、『核』なのに『原子力』という訳語があてられている言語使用の巧みさもある。そんなパワーを持つ人たちの表現を反対から扱っていかないと、私たちの想像力はどんどん奪われていくのだ、と学びながらの作品制作でした」

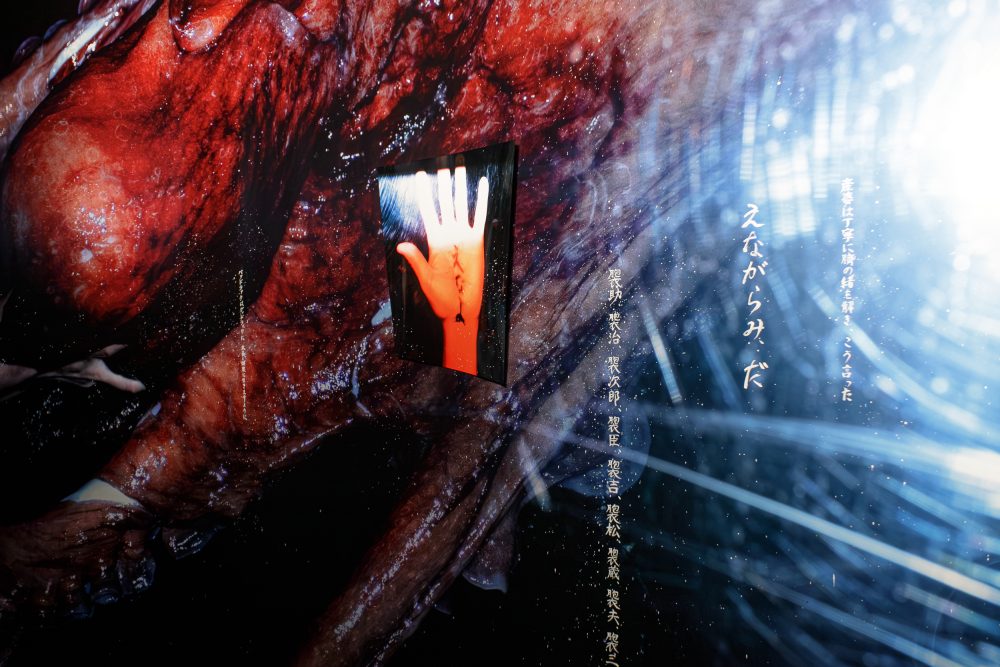

繰り返される「手」の意味

様々な手の写真がそこここに現れる

空間をぐるぐると巡る迷路のようなインスタレーションには繰り返し手のイメージが登場する。手のひらには「なぬもかぬも」を始めとするさまざまな言葉や絵が書かれている。

「手のひらをこちらに向けて写真に写る人は、さようならと言っているのか、こっちに来てはいけないと言っているのか。手話であれば別の意味があるのかもしれない。10歳の手のひらと、90歳のそれとではまるで違う。手の姿形はなんて語るものが多いのだろうと、よく撮りました。例えば、漁師の方の仕事を見ていると、その手作業の細かさや、丁寧さにすごく引き込まれる。そして、その手の働きは、同時に原子力発電所の建設にも使われたりする。技術を生み出してきたのは自分たちの手であって、ボタンひとつ押すにしても、その意味はあらゆることを物語ります」

船のオブジェ

会場に置かれた、写真や木材で造られた船のオブジェは原子力船「むつ」のペーパークラフトから発案されたものだという。このペーパークラフトは青森県の「むつ科学技術館」の受付で、入場料を払ったのち、無料配布されているものだ。「むつ」は核の平和利用を謳って世界で4番目に建造された原子力船だったが1974年に放射線漏れ事故を起こし、むつ市の母港に戻れなくなって沖合を漂泊した。のちに「むつ」から取り外された原子炉は今も「むつ科学技術館」で展示されている。

「原子力船、を知ったときに、まるで近代の象徴のようだと思いました。人間が自然から独立し、他の生物とは違う存在なのだ、と宣言するかのように永遠なるエネルギーを作り出そうとする。その奪い合いのため戦争が起き、結局は自らを殺してしまう。私は漁師の人たちから、海のしけの凄まじい、死と直結するような恐ろしさも聞いているので、原子炉を載せた船で海に出ていくというすごいメンタリティに近代の狂いを感じざるを得なかった。しかもそれをペーパークラフト、紙の船にして配るという皮肉にも」

志賀が石橋財団のコレクションから選んだ作品のひとつ、アルベルト・ジャコメッティの《歩く人》

今回、展示されている作品群は「私が石巻で対峙する三陸世界、広い空、現実と比べれば大変小さな、わずかな裂け目から一瞬見えたような世界」だと志賀はいう。

石橋財団のコレクションから選んだ3点も壮大な物語が込められた作品だ。「それを白い壁ではなく、私の作品の上にかけることで見る人の中で何かが掛け合って問いのようなものが生まれればいいと思った」(志賀)。

志賀がすくいとってきた「わずかな裂け目」からは底なしの「広く広がる世界」が顔をのぞかせる。そこには終わりもないし、たどり着く先もないのだ。

志賀理江子(しが・りえこ)プロフィール

1980年、愛知県生まれ。2008年に宮城県に移住、その地に暮らす人々と出会いながら、人間社会と自然の関わり、何代にもわたる記憶といった題材をもとに制作を続ける。2011年の東日本大震災以降、高度経済成長のデジャヴュのような「復興」に圧倒された経験から、人間精神の根源へと遡ることを追求し、様々な作品に結実させている。主な個展に「ヒューマン・スプリング」(東京都写真美術館、2019年)、「ブラインドデート」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川、2017年)、「カナリア」(Foam写真美術館、アムステルダム、2013年)、「螺旋海岸」(せんだいメディアテーク、2012-13年)など。

| タイトル | ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着 |

|---|---|

| 場所 | アーティゾン美術館(東京都中央区京橋1-7-2) |

| 会期 | 10月11日(土)〜2026年1月12日(月) |

| 時間 | 10:00〜18:00(金曜日20:00まで、入館は閉館30分前まで) |

| 休み | 月曜日(11月24日、1月12日は開館)、11月25日、 12月28日~1月3日 |

| 料金 | ウェブ予約チケット1,200円、窓口販売チケット1,500円、学生無料(高校生以上要ウェブ予約) |

| URL | https://www.artizon.museum/exhibition/detail/589 |