2018年、グローバリズムの限界に社会が揺らぐ中、デジタルネイティブたちは、ソーシャルネットワークを駆使し、イメージという共通言語を使いながら独自の世界を広げている。国境や文化の壁も、写真家、出版人、キュレーターなどといった肩書の枠組みも越えて自由に活動を繰り広げる写真シーンの次世代を牽引するキーパーソンたちに、それぞれのヴィジョンや彼らから放射線状に延びるネットワーク上にいる、刺激的な仲間について話を訊いた。

文=糟谷恭子(IMA 2018 Summer Vol.24より転載)

パリフォトが開かれる毎年11月に、サン=ジェルマン地区で行われるフォトフェスティバル「PhotoSaint Germain(PSG)」。2011年からスタートした同フェスは、2015年に次世代のディレクターに引き継がれ、新進作家を主軸とする方向に舵を切ったことでさらなる注目を浴びている。共同ディレクターである写真評論家、ジャーナリストのヴィエルジニ・ユエット(1987年生まれ)と、美術史家でギャラリー勤務経験も持つオレリア・マルカディエ(1980年生まれ)が、その仕掛け人だ。

「最初は、サン=ジェルマンを拠点に活動すること自体に懐疑的でした。同年代のアーティストの多くは、右岸やパリ郊外で活動しているので。でも逆に、長い間文化的に放置されていたけれど、国際的知名度があり、パリジャンのアイデンティティを持つエリアを盛り上げることに意義を感じるようになったんです」とユエットは、ディレクター職を引き受けた理由を語る。さらに、「以前は上の世代が中心のフェスだったのですが、若手作家の発表の場が限られている状況を少しでも改善したかった。自分たちの世代の作家のための展覧会を企画したり、ギャラリーに所属していない写真家の作品をPSGのオフィシャルイメージに起用したりしました」と続けた。マルカディエも、「PSGは、入場料を取るアートフェアとは異なり、広く一般に無料で公開されています。誰にとってもアクセスしやすく、自由な議論が交わされるプラットフォームを築きたかったから」とシーン活性化への想いを話す。

PhotoSaint Germain

昨年のPSGは、ギャラリー22Viscontiでのオープニングパーティーで幕を開けた(1枚目)。美術館、ギャラリー、書店など42カ所の会場前の道路には、PSGのロゴのステンシルを施してサインに(2枚目)。サン=ジェルマンに生まれ育ち、フェミニスト運動の第一線で活躍した作家のシモーヌ・ドゥ・ボーヴォワールにちなんで『SIMONE』と名付けたカタログも制作(3枚目)。討論会やワークショップなどのイベントも行い、2万人以上が訪れた。今年は、11月7~24日に開催予定。IMAも昨年に引き続き、「LUMIX MEETS BE YOND 2020」展で参加予定。

日頃から最先端の写真表現に触れている二人に、最近の傾向を尋ねてみると、「サイアノタイプや湿板写真など古い写真の技法を取り入れる若い世代が増えていますね。写真をマテリアルとして自らの手で作りたい欲求の表れだと思う。またカラーよりモノクロが好まれたり、期限切れのフィルムを使ったりするやり方もよく見られます。でも古典技術に頼るだけでは、面白い作品は作れません。インターネットやSNSで目にした作品に影響され、模倣しているだけの作家も多いですね」とユエット。マルカディエからも「私たちは、ものすごい数のイメージを消費していると同時に、以前から存在する絵画、映画、本からもさまざまな要素を吸収しています。すべてのイメージの融合が進んでいて、写真のあり方は多様化し、モザイク画のようになりつつある」と答えが返ってきた。現代写真だけでなく、パリで脈々と継承されてきた伝統的な写真の文脈も深く理解する二人の見る目は、さすがに鋭い。

一方で、「無限の可能性をもたらしてくれるツールで、作家とパブリックの距離を一挙に縮めてくれた」と、インターネットやSNSをポジティブにとらえる一面も。「ギャラリーに所属しなければプロモーションが難しかった時代は終わり、誰もがセルフプロデュースを容易にできるようになりました。私たちも有望な若手作家を発掘するために、インターネットを利用することが多々ある」という。今後は、海外のアート機関やイベントとパートナーシップを積極的に結び、PSGで発掘した若手作家が、フランス国外でも活動を広げられる橋渡しの役割も担いたいと語る。同世代のキュレーターと作家が手を取り合い、どのような新しい土壌を築いていくのだろうか。

ともに若手作家がサン=ジェルマンで撮り下ろした作品。

Recommendations

女性の柔らかな感性が生きたキュレーション・Honoré Visconti

Honoré Viscontiとは、映画監督のロー・フラマリオンがさまざまなアートプログラムを展開するレーベルである。ジャンル、メディア、世代をミックスした展示を得意とする。「2016年に開催されたグループ展『Matin, midi et soir』は、柔らかい感受性を生かしたキュレーションが秀逸だった」。「朝、昼、そして夜」を意味するタイトルのもと、1日の物語を光で表現したみずみずしい内容に感銘を受けたという。作品は販売されず、ほかの作品との交換が行われた。実際には、79作品が展示され、558件のオファーがあり、59組の作品支援が成立したという。

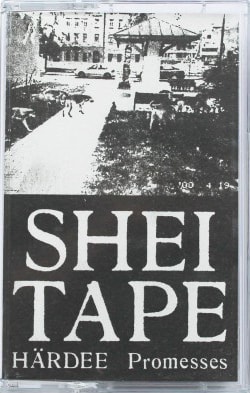

ローファイな魅力満載のインディペンデントレーベル・Red Lebanese

昨年、パリ国立高等美術学校(ボザール)を卒業したばかりの期待の新人、パブロ・ジョマロンが、2012年に設立した出版社兼音楽レーベル。「パブロは、作家活動においても自分だけの作品ではなく、協力してくれた人たち全員の作品だととらえていて、その視点がすごく新鮮。彼らのように気の合う仲間たちと、誰かに発表の場を提供してもらうのを待つのではなく、出版、展覧会、イベントなどさまざまなかたちで独自の道を切り開いていくスタイルは、最近の傾向かもしれない」という。ストリート写真のZINEを中心とした出版活動と、自分たちのスタジオでレコーディングしたカセットやレコードの販売をしている。

埋もれていた才能を 見つけだす、火付け役・Hélène Giannecchini

© Clara Chichin

作家、キュレーター、美術評論家であり、フランス公立アングレーム美大で美術史講師も務めるエレーヌ・ジアネッシニ。1983年に31歳の若さで亡くなった写真家で、ジャック・ルボーの妻でもあったアリ・クレオ・ルボーの歴史の中で埋もれていた作品を発掘し、2014年にフランス国立図書館で個展を開催した。また、「Red Lebaneseの存在もいち早くキャッチし、活動初期からサポートしていた」とのこと。

パリの書店とブックコレクターによるユニークなコラボ「Photobook Week」

「クリエリティブエージェンシーToo Many Picturesの創立経営者で、ヴィンテージの料理本のコレクターであるマチュー・ニコルが、パリの書店・Shakespeare and Companyと行うコラボレーションにいつも注目している」という。「Photobook Week」は、彼らが昨年のパリフォトの時期に開催したイベントで、MACKやAKINA BOOKSをはじめ、イギリスの10余りの出版社をフィーチャー。期間中には、マイケル・マックが登壇するトークショーも開催した。二人は、今年の企画にも期待を寄せている。

サロンの要素を取り入れた革新的なフェア「A PPR OC HE」

昨年、パリフォトの時期に開かれた「A PPR OC HE」は、初めての試みであったにもかかわらず、4日間で約4,500人の来場者を記録。「前回は14のギャラリーが参加し、それぞれ一人の作家をフィーチャーするスタイルでした。壁で仕切られたブースといった概念はなく、元個人邸宅という優雅なスペースの中で、額装された写真に限らず、写真から派生した立体作品やインスタレーションが展示されていました」。昨年は、アヌーク・クルイトフやトーマス・マイランダーも参加。作家、ギャラリー、コレクターの間に親密な関係性が生まれ、91点もの作品が売れたとのこと!今年は11月8日(木)~11日(日)に開催予定。

>本特集「写真シーンの新世代」一覧はこちら

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。