時代を超えて人々をつかむ

センセーショナルな事件は、なぜわたしたちをこんなにも引きつけるのだろう?猟奇的な事件が起きるたび、目を覆うようなゴシップが持ち上がるたび、世間は騒ぎ立て、テレビも新聞もそれ一色に染まる(いまやインターネットや個人メディアまでもがそうだ)。こっちに心ない報道があれば今度はそこへと非難が集中し、あっちに新しい事実があれば誰も彼もがそちらへ群がる……。ほかに好奇心をそそるニュースが持ち上がると、何事もなかったかのごとくそちらへすべての興味は移ってしまうのに。いつまでも、いつまでも、その営みは繰り返される。

ふと我に返るとき、こうやってすべてを消費しながら生きていくのだろうかと、徒労感に襲われる。一体何を見たくて、何を知りたくて、あんなに大騒ぎしたのだろう? 主に1920年代にはじまる激動期のニューヨークのあまたの犯罪や火災の現場をとらえたウィージーの写真に向き合ってみるといい。そこに写るセンセーションが、時代を超えて私たちをとらえるのには理由がある。

一度耳にしたら忘れることのできないその強烈な名前は、彼が写真家としてついに立ち上がったときに付けたニックネームだ。まずは東欧の小さな町スロチェフにアッシャー・フェリグとして生まれた少年の時にさかのぼって、その人生を振り返っていく。

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

東欧の田舎町からニューヨークへ

アッシャー・フェリグが生まれたのは1899年6月12日、旧オーストリア領で、現在はウクライナの一部となった東欧の小さな町・スロチェフのこと。父バーナードと母レイチェル、4人の兄弟姉妹からなるユダヤ人家庭。両親は雑貨店を営んでいたものの、反ユダヤ主義の広がりとともに店は傾き、もともと裕福ではなかった一家はさらに困窮していく。一家に残された選択肢は、同時代の200万人ともいわれる東欧からアメリカへのユダヤ人移民と同じく、故郷を捨ててアメリカへと渡ることだった。1906年、まずは父が単身ニューヨークへと渡り、その4年後に家族を呼び寄せる。かくして1910年、10歳のアッシャーは、入国管理局で“アッシャー”をアメリカ風に“アーサー”と登録されて、アメリカの大地を踏むのだ。後に自伝『Weegee by Weegee』で彼はこう振り返っている。

「ニューヨーク湾に浮かぶエリス島は、世界中でいちばん美しいところに見えた。(中略)親切な男がバナナとオレンジをくれたが、どうして食べたらいいのかわからない。スロチェフではバナナもオレンジも見たことがなかった。男が丁寧にバナナの皮をむいてくれたのを食べた。(中略)最高に美味かった」

ほかの多くの移民たちと同じく、“アーサー”・フェリグのアメリカでの生活は、ひどく苦しいものだった。一家が初めに住んだのはロウワーイーストの、製パン所の上階にある粗末な2部屋。“地獄の釜のように”暑いその部屋からはすぐに抜け出し、トイレは共同だが、水道の付いた部屋へと引っ越す。手押し車で小間物を売ったり、清掃人として雇われたりと、両親は働き続けたものの、食べるものにも困る状態は変わらない。

英語などまるでわからないまま公立の小学校へと編入し、やっと環境に慣れ始めたアーサーだったが、家計のために働く以外になかった。はじめに手がけたのは、学校帰りにできる新聞やキャンディの売り子。競争相手の少ない、人のよく通る売り場所を見つけ出したり、同級生相手に“行商”したりと要領よく商売したが、十分な稼ぎにはならなかった。そうして1913年、14歳の彼は退学して本格的に働こうと決意する。

「校長はともかく卒業するよう私を説得したが、さらに1年半も必死の努力をして学校に通い続けることなど、とても考えられなかった。家族はほんとうに、絶望的な状態だった」

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

困窮の末に出会ったカメラという夢

スラム街で生き延びる術を見つけなくてはならなくなったアーサー。彼が初めてカメラに出会うのはこの頃のことだ--ティンタイプカメラを持った街頭写真家に、彼が引いていたポニーに乗った写真を撮ってもらったのである。“ティンタイプ”あるいは“フェンタイプ”と呼ばれるそれは、薄い鉄板やブリキの板に感光液を塗布した感光材を用いたカメラで、安価で丈夫なことから南北戦争時代のアメリカで大流行し、20世紀初頭まで主に街頭写真家たちが使っていたものだ。その出会いで「すっかり写真の虜になってしまった」彼は、通信販売でティンタイプカメラを手に入れると、あの街頭写真家と同じようにポニーを借りて、街で写真を撮り始める。

商売相手はすこし前の自分だ--貧しい子どもとその親。1枚きり渡すプリントで、子どもの顔を“より白く”焼いてやると親たちは喜んだ。しかしながら街頭写真家業はそう長く続かない。1917年には、敬虔なユダヤ人家庭の重圧を断ち切るように家出して、一人きりの、無力な少年としてニューヨークを彷徨い始める。

寝床はグランドセントラル駅や公園や方々の店先。1ペニーを探して歩くホームレスとしての生活の後、写真スタジオのアシスタントの仕事が見つかった。8×10の大判の乾板カメラであらゆる商品のモノクロ写真を撮り、カラー写真が欲しい客には職人が油彩を施すという、ロウアーマンハッタンのそのスタジオで、アーサーはあらゆる雑務や暗室業務をこなし、写真の基礎を学んでいく。後の彼の写真の大きな特徴となるフラッシュライトも、この頃はまだ実に古めかしい手段だった。

「アルコールを浸み込ませたボロ布にフラッシュ用のマグネシウム粉をのせ、燃焼をよくするために送風チューブをくわえて点火する。すると爆発が起きたときのように撮影現場を照らし出すのだ」

勤務は朝8時から夕方6時まで、残業もあれば休日出勤もある。決して楽な仕事ではなかったが、少なくとも定期的な収入にはなった。このスタジオでは2年間働くものの、最後には給料の支払いのことで雇い主と揉めて決別してしまう。皿洗い、あらゆる種類の日雇い労働……。仕事があればなんでもこなしてその日の糧を稼ぎながらも、アーサーの頭から写真が消えてしまうことは一日としてない。

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

フォトジャーナリズムの台頭と事件写真

転機は訪れる。折しも1920年代は、写真技術の発展に伴うフォトジャーナリズムの黎明期だった。短時間露光のフィルムが開発され、革新的な小型カメラ「ライカ」が出現し、ストロボも普及。スナップ的手法や室内撮影、連続撮影に高速撮影……と、写真の幅がぐんと拡大してそれを後押しする。

これと時を同じくして、『デイリー・ニューズ』『ニューヨーク・ポスト』といったタブロイド紙も競ってセンセーショナルな写真を掲載する。メインの読者層である移民へより強く訴えかけ、より多くの売り上げへとつながるのは、何よりビジュアルだったのだ。そんな状況を背景に、アーサーは1921年に『ニューヨーク・タイムズ』の暗室アシスタントの仕事を、そして3年の後には大手写真通信社「アクメ・ニューズピクチャーズ(後のUPI)」で暗室技士の職を得る。

どんな写真が持ち込まれ、どんな写真が編集者の目をとらえて翌日の新聞に載るのか……。仕事を通じてアーサーはそれを見極める目を培っていく。そこには「長いこと探し求めていた写真があった」と彼は振り返っている。ほかでもない写真の仕事で定期的な収入を得られる上、撮影する写真もそれまでのような興味の持てない宣材写真やパスポート用のポートレイトではない。

「それは私の人生で初めての幸福な時間だった。私は現像液や定着液の臭いに酔いしれていた」

もちろんのこと、暗室技士で終わるつもりは彼にはなかった。カメラマンになることを切望するものの、アクメ社のルールでもあった白シャツとネクタイを着て撮影に出ることを拒否したために当初それはかなわず、ほかのカメラマンたちが眠りにつく深夜帯の勤務を許されることとなる。

アクメ社に入ってくる通報を受けて現場に急行して撮影する--初めのうち、撮れたのは火事ばかりだったが、10年ほど続くアクメ社在籍の間に、被写体の幅はじわじわと広がっていく。

第一次世界大戦の後の“狂乱の20年代”のアメリカ。スラムには移民やその子どもたちがあふれ、禁酒法を巡ってギャングたちが争い、映画館は軒並みオールナイトで営業する……。女たちは短いスカートを履き始めて恋をし、もぐり酒場が摘発されてはまた他の酒場ができ、酔っ払いの喧嘩も起こり続けた。交通事故に殺人に、逮捕の瞬間。後に彼の名声を引き上げることになる被写体たちと写真家は、ニューヨークの夜の闇の中で出会いを果たすのである。

カメラはドイツ・イカ社の大判。絞りはf16、シャッタースピードは1/200。被写体からは約3メートル離れて立つ。シャープでコントラストの強い写真が彼の好みだった。さらに当時はまだ珍しかった、ジェネラル・エレクトリック社のストロボを焚き、よりショッキングでよりセンセーショナルな写真を、アーサーは次々とフィルムに収めていく。

いまや時代と一緒に呼吸をしているようだった。スクープをとる腕にかけては群を抜いていたのだ。誰よりも早く現場に駆けつけ、誰よりも早く、誰よりも人の目を引く写真を送る。アーサー・フェリグ改め“ウィージー”が誕生するのもこの頃である。

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

時代を虜にするウィージー誕生

30年代、アメリカでは“ウィージャ・ボード(Oujia Board)”なるものが大流行していた。板に手を添えて話しかけると霊が手を動かして答えを導くという、さしずめ日本の“こっくりさん”のような遊びだが、アーサーの、まるで事件現場をあらかじめ知っているかのような動きが、それを連想させるというのだ。耳だけで聞いたその言葉をアーサーは“WEEGEE”と綴り、以降はその名前を名乗ることとなる。ウィージー。移民でも、教育を受けていない人物でもない、それは彼にとって、もとからニューヨークの写真家として生まれた新しい仮面であった。1935年、ウィージーはアクメ社を退社し、フリーランスの写真家となる。

アクメ社の暗室を出たウィージーの新しい仕事の根城は、マンハッタンの警察本部であった。プレスカードもIDも持ってはいなかったが、それまでの業績がものをいった--ほかの記者たちと一緒に出入りして暇なときには雑務を手伝い、事件が起きると、彼らや、時には警察官の車に同乗して事件現場に乗り込む。この頃にはアパートも警察署の裏に借り、警察無線と消防署の無線をベッドの傍らに引き込んでいたという。

「ジョークが好きで、どんな状況下でも決して諦めない男だった」と、後にウィージーと知己の写真家ルイス・ステットナーは語っている。ぐりぐりとよく動く大きな目、ひげの生えたまるっこい顔つき、しわくちゃのスーツ。どこか憎めないウィージーだからこそだろうか、1938年、一般人としては初めて、警察無線を傍受することを許される。シボレーのクーペに、スピード・グラフィックの4×5判のプレスカメラとグラフレックスのストロボ、そして無線機を乗せて街を走り回り、写真を撮れば、やはりトランクに乗せたタイプライターでキャプションを打って新聞社へと持ち込む……。それまで誰もやらなかったウィージーのスタイルがこうして確立されていく。

『ヘラルド・トリビューン』『ポスト』『デイリー・ニューズ』『サン』……。あらゆる大手の新聞や雑誌に、フリーランスとなったウィージーの写真は採用されるようになっていく。1940年から48年まで発行された左派新聞『PM』もそのひとつで、リゼット・モデルらと並んでウィージーもメインの写真家となった。後に写真集などにまとめられてマスターピースともなっていく写真の多くは、この30年代から40年代にかけて撮られたものだ。

連行されるギャングたちに、殺されて道路に横たわるまた別のギャング、それを無表情に見やる警官。誇らしげに着飾った女装の男や燃え盛る火事……。それがどんな現場であれ、ウィージーは確かに“ウィージャ”のごとき力を発揮していく。

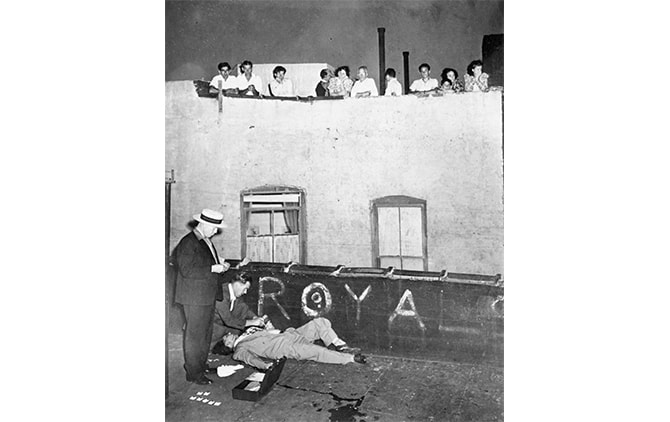

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

例えば殺人現場の写真には、「ROYAL(高貴)」だの「SPOT(現場)」だの、アイロニーの効いた看板や落書きが用意されていたかのように写り込む。それから例えば撮影から半世紀の後にジョージ・マイケルのアルバムジャケットにもなった、無数の水着姿の老若男女が画面を埋め尽くす一枚は、そのタイトルが示す通りに「コニーアイランド、1940年7月28日午後4時」に撮られたものだが、なぜあんなにも遠くの人までがウィージーのカメラを向いているのか?それから例えば、カメラから顔を隠す、黒いスーツにハットで決め込んだ出で立ちの男たちは、バスケットボール賭博のかどで逮捕されたギャングだが、一人がいかにも間の抜けた顔を晒してしまっている。「顔を隠す犯罪者には腕が鳴る」とウィージーは語っていた--警察車両にリモートカメラを据え付けたり、歩き去るかに見せかけて相手が油断した瞬間に振り返って撮ったり。

さらにこんな話もある……スラム街の賃貸アパートに据え付けられた避難階段で、すし詰めになって眠る子どもたちを写した一枚を指して、どうしてあんなところに人が眠っていることがわかったのかと問われた彼は、こう答えたという。

「冗談じゃない。オレがあそこに眠っていたからだ!」

この頃には写真の裏に、トレードマークともなる『Credit Photo By Weegee The Famous(写真の権利は高名なるウィージーに属する)』というスタンプを押すようにもなっていたウィージー。彼にとって、ニューヨークのあらゆる片隅がステージだったのだ。冗談好きないたずらっ子の仮面をかぶっても、一人きりで街に立ち向かってきた彼の半生が、その写真にはしみ出す。誰しもにとって夢の街であり、吐きだしそうにむごいことが次から次へと起きる街。センセーショナルな事件というだけではない、市民一人一人の、喜びも悲しみもある人生が、彼の写真にははっきりと写る。時代がウィージーに写真を撮らせたのではなく、彼の写真が、彼が被写体にあてるフラッシュが、時代をよりドラマティックに作っていったのではないかとすら思えてくる。

街を、時代をとらえるウィージーの腕前はどんどん有名になっていく。初めての個展が開かれるのは1941年。“ニュースになる”写真ではなく、鑑賞の対象として、彼の写真は新しい価値を見いだされ始める。そうして展覧会や、美術館でのレクチャーなどの機会に出会った人々の勧めを得て、写真集を作ることを決意する。

アンリ・カルティエ=ブレッソン、ロバート・キャパ、アンドレ・ケルテス、ウォーカー・エヴァンスにドロシア・ラング……。同時代に活躍した写真家たちの名前は枚挙にいとまがないが、彼らのほとんどと、ウィージーは交流を持たなかったようである。背後には深いコンプレックスがあったのではないかと、前述のステットナーは述べている。何のバックグラウンドも持つことなく独学で写真を学んだことを、やはりどこかで引け目に感じていたのだろうか?ともあれ、それをエネルギーに変えるように、写真集のプロジェクトを押し進めていく。

『Naked City(裸の街)』と題したその写真集は、ニューヨークのありとあらゆる出版社から刊行を断られたものの、45年にはついに出版にこぎつける。大成功だった。たちまちのうちに増刷がかかり、3刷まで売り切れる。好評を得て翌年には2冊目の写真集となる『Weegee’s People』を出版したウィージーは、いつの間にかセレブリティの一人と考えられるようになっていた。

「内臓が飛び出した状態で息絶えているギャングにも、家が燃え落ちるのを泣き叫んで見守る女にも、自動車事故にも疲れてしまった--ほとんど毎日殺人があったと思う。(中略)もう殺人は飽き飽きだった」

長く身を置いた事件現場を後にして、ウィージーは華やかな世界へと足を踏み入れる。豪華をきわめる『VOGUE』でのファッション撮影やセレブリティのポートレイト撮影を行い、“目の飛び出るような、イマジネーションのための謝礼”を手にするようになるのだ。急ごしらえで手に入れた風変わりなモスグリーンのタキシードは、“あのウィージーが着ているから”受け入れられ、真似さえされる。

スラム街や犯罪から派手で絢爛な社交界へ……。あまりにも急激な変化をも、ウィージーは自伝の中で笑い飛ばしているのだが、それでも彼は自分の身の置きどころに迷ったのではないかとみえる。『Naked City』の刊行あたりまでの時期が、結局のところ写真においては、彼の頂点であったといわざるを得ないのだ。

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

40年代の半ばには映画製作に興味を示し、多くはニューヨークをテーマにして数本の映像を製作し、また『Naked City』の映画化権をユニバーサル・インターナショナル・ピクチャーズ(現ユニバーサル・ピクチャーズ)に売り渡す。写真で名を馳せたいま、新たな夢を発見したかに思えた……47年にはハリウッドに移住し、映画界へと乗りだすのだが、あらゆるB級映画の端役として登場するのがせいぜいであった。

さらに、写真の方も大胆すぎる変化を遂げる--警察無線とフラッシュバルブの代わりに彼が手にしたのは、あらゆる種類の鏡や万華鏡、トリックカメラだ。ぐねぐねと歪んだカストロに、口がすぼまり奇妙な形の虫か妖精のように見えるマリリン・モンロー……。“フォト・カリカチュア”と題されたそのシリーズは、しかし以前ほどの話題とはならず、52年、失意のうちにウィージーはニューヨークへと舞い戻る。

苦労を苦労とも知らずに重ねた末に、いつしかアーティストとしての名声を得たウィージー。皮肉なことにそれを意識した瞬間、ゆるやかだが確実に、栄華は彼のもとを離れていってしまった。アメリカの地方都市を回り、手書きした『高名なるウィージー登場!』とのチラシをカメラ屋に掲げてレクチャーをしたり、新しい仕事を求めて当時のソ連やドイツ・ケルンで展示を行ったり……。スタンリー・キューブリックの名作『博士の異常な愛情』で特殊効果のコンサルタントとしてクレジットされてはいるものの、その人生の後半、50年代から60年代にかけてのキャリアに、以前の輝きが戻ることはなかった。

時々女を買い、また束の間の享楽的な関係は持ったものの、生涯独身を貫き通したウィージーが、最後の20年間はウィルマ・ウィルコックスという名の女性と生活を共にしたのもまた皮肉な話だ。コロンビア大学とペンシルバニア大学で修士を修めたウィルマは、ウィージーの暮らしを立て直していく手助けをする。ネガを整理し、衣食をととのえてくれた彼女の「レースカーテンのかかった家」へと引っ越したウィージー。糖尿病に悩まされた晩年、彼のもとからは陽気な側面が引きはがされていく。ついに“ウィージー”の仮面を脱いだ写真家は、最後には脳腫瘍を患って、1968年10月25日、息を引きとる。69年の生涯だった。

その最晩年は物悲しいものだし、ウィージーが名声に左右されて創作の頂点を早々と通り過ぎてしまったのは残念な事実だが、だからといって彼の功績が傷つくことはない。写真こそが世界への窓を開いてくれた30~40年代、プライベートな災難に容赦なく立ち入って、無慈悲とも思えるほどの勢いでフラッシュを焚いたとき、彼は勇敢さをもってそうしていたのであって、ただ好奇心に駆られていたわけではないのだ(事実、自殺は撮らないと決めていたことをウィージーは記している)。

戦間期における大量のユダヤ人移民の一人としてその人生を始めたウィージーは、どれほどに分厚い仮面をかぶり、どれほどにおどけたり強がったりしようとも、生活者の側に立つ正義漢だった。彼のフラッシュの中で、望むと望まざると光をあてられた人々は、痛々しいほどの生命力を放つ。そしてそれに向き合うウィージーの視線には、社会の不当さや虚飾への義憤が、最下層でもがく人々への愛情が込められる。だからこそ、その写真はいくつもの世代を超えて私たちへと届くのだ。

好奇心まじりのゴシップや毎日垂れ流されていくニュースに、私たちの誰一人として、付き合っている暇はない。それぞれが、それぞれの人生に向き合うことしかできないのだと、ウィージーの写真は力強く語り続ける。

ウィージー|Weegee

1899年、ウクライナ生まれ。本名アッシャー・フェリグ。1910年にニューヨークにわたり、写真スタジオ、大手通信社勤務を経て、事件を追うフリーランス写真家となる。以降、大手新聞や雑誌を中心に殺人現場、火事、ギャング、ホームレスなどセンセーショナルかつユーモアとヒューマニティあふれる写真で人気を博す。45年に写真集『Naked City』を刊行。1968年没。2002年、ニューヨークICPで大回顧展を開催。

阿久根佐和子|Sawako Akune

文筆家。鹿児島県生まれ。東京大学文学部卒業(英語英米文学)。雑誌への執筆のほか、翻訳、書籍構成なども手がける。2011年、東京・浅草にオルタナティブ・スペース「GINGRICH(ギングリッチ)」をオープンした。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。