昭和期に日本現代文学の最先端を駆け抜け、ノーベル賞に最も近いといわれた小説家・安部公房。『砂の女』『箱男』『カンガルー・ノート』など、そのソリッドな作品にはファンも多い。「前衛的」「実験的」と評される作家は、文学作品とともに、その世界観に寄り添う写真も撮っていた――。安部写真を見続け、装幀を手がけてきた近藤一弥氏による解説で、いまなおファンの多い日本を代表する文豪の貴重な写真を堪能すれば、また再び小説を読みたくなるだろう。

近藤一弥=文

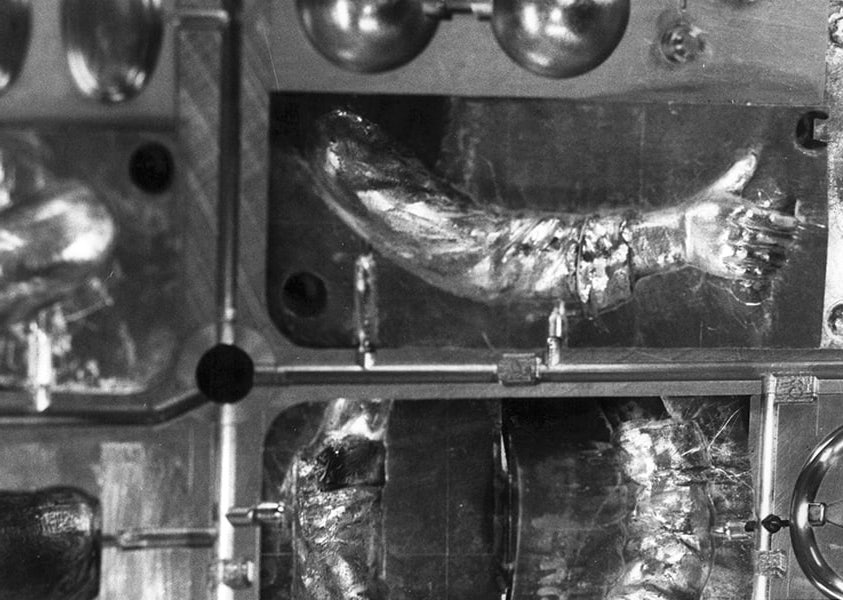

鳥は、降り積もった雪の上に横たわっている。重力にそって周りに生じた窪みが、滲むようにその体を沈めかけている。落ちてからまだ間がないのだろう。生きているものと死んでいるもの。溶けた雪と、生きている体温、そして氷の冷たさ…。

安部公房(1924~93)の小説は常に都市とその周縁-その先は死かもしれない―「辺境」を描いてきた。同じように安部公房の写真作品もまた、このようなモチーフを、繰り返し探り出しているようにみえる。

公房の父は、もともと写真器具集めの道楽者で、満州の自宅には完備した暗室と沢山のカメラがあった。公房は、父から専用のローライレフやツァイスのスプリングカメラを与えられ、中学の頃には、満州写真連盟の展覧会で特選になる腕前だった。

その父を亡くし、戦後満州から引き揚げ、すべてを失った貧困のなか、「壁」(1951)を執筆し、芥川賞を受賞。この頃から売れっ子作家となり、少し余裕も生まれ、嬉しそうにニコンSを手にした当時の写真が残っている。以後、次第にフィルムの消費量も増えていった。

創作の上で欠かすことの出来ない道具として、かなりはっきりとカメラを使うようになるのは、1960年代の終わり、ちょうど、金字塔ともいえる小説『箱男』(1973)執筆の頃からである。

どこかで読んだのか、そういう写真を見たのか、いまは思い出すことができないが、この頃公房は書斎の椅子に座り、横の壁に自分が撮影した写真を八つ切りぐらいに引き伸ばし、貼り付けては並べ変え、望遠鏡を逆さにして覗き見ていた。まるで遠くの風景を見ているかのように、縮小された写真の中に登場人物を歩かせて書いた。-(「箱男」の存在そのものが、写真のシャッターを押すという瞬間の連続みたいなものだった)

実際に『箱男』のなかには8枚の写真が挿入され、詩的な説明文のようなものが添えられている。

たとえば、車椅子の子供を囲んだ家族の写真(これは大阪万博でソ連館の前で撮られた)には「見ることには愛があるが、見られることには憎悪がある。見られる傷みに耐えようとして、人は歯をむくのだ。しかし誰もが見るだけの人間になるわけにはいかない。見られた者が見返せば、こんどは見ていた者が、見られる側にまわってしまうのだ。」とある。

公房は、説明文は必ずしも写真の説明をしているものではなく、それら一連の写真は全体として「それぞれがひとつの詩のようなもの」なのだという。

ファインダーを覗いて、フレーム越しに見る風景には、「意味を形成する以前の記号が露呈してくる」。普段風景を見る時、人は意識されることなく必要なものを選択し、意味づけられた像だけを見ている。それをフレームをつけて均質化すると、そこに「まだ意味を与えられていない部分が磨き出され、取り出されてきて、新しくそれに名前を与え」ようとする衝動を引き起こす、というのだ。これは、若き公房がリルケを通して得た、対象を見つめようとする方法ではないか。

公房は十代の頃、リルケに影響を受け、詩人を目指したことがあった。「ことば」によって、名前(意味)を与え、同時に「ことば」によって名前(意味)を剥ぎ取る。

「ことば」によるこうした不断の往復運動の中で、世界を直視しようとするのが文学作品なのだとすれば、その強力な補助装置として、公房にはカメラがあったことになる。というよりは、その手法自体が執筆活動そのものであるように、すでに創作の身体となっていたのだ。作品において同時に繰り返される、「見る者と、見られる者」という問いかけもまた、カメラを持った公房自身の中で、繰り返されていたものに違いない。

その後も、『密会』(1977)、『方舟さくら丸』(1984)といった小説の執筆と平行しながら、愛用のコンタックスRTSに広角レンズで、時にはノー・ファインダーでスナップショットを中心に撮影は続けられた。

1997年から完全編年体で刊行された「安部公房全集」のブックデザインを、僕は担当する事になった。各巻の函の裏側には、その巻が執筆された当時の安部公房のポートレート(他者が撮影したもの)を、見返しには、その巻の小説とリンクする写真(作家自身が撮影したもの)を載せることにした。ネガを検証する作業は大変だったが、選び出すのは苦ではなかった。

70年代以前の小説には、実際には、執筆時にそのために撮影されたものはないはずなのだが、明らかにその小説の写真なのだと、多くの写真の中からいくつかのものが一歩前に出てくるのだ。

誤解がないようにいうと、これらの写真は、作家が単に取材のために撮影した脱け殻ではない。それ自体が安部作品のように、見る者のなかに「意味と、剥ぎ取られた意味の狭間」を垣間見せ、僕たちに目を開くことを要求し続けている。

IMA 2013 Autumn Vol.5より転載

安部公房|Kobo Abe

東京生まれ。東京大学医学部卒。1951年「壁」で芥川賞を受賞。1962年の『砂の女』は読売文学賞を受賞したほか、フランスでは最優秀外国文学賞を受賞。その他、戯曲「友達」で谷崎潤一郎賞を受賞など、受賞多数。1973年より演劇集団「安部公房スタジオ」を結成。、独自の演劇活動でも知られる。海外での評価も極めて高く、1992年にはアメリカ芸術科学アカデミー名誉会員となる。ノーベル文学賞に最も近い作家と目されたが、1993年急性心不全で急逝。

近藤一弥|Kazuya Kondo

1960年、東京都生まれ。1982年、成城大学文芸学部芸術学科卒業。1985年、桑沢デザイン研究所グラフィック研究科卒業。1998年に「安部公房全集」のブックデザインで原弘賞受賞。 主に美術、写真、演劇、ダンス、音楽などに関わるグラフィックザインを手がけ、近年は「作家の創造の軌跡」をテーマに映像インスタレーションによる作品を発表するなど、幅広く活動中。2007年より東北芸術工科大学教授。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。