熱海の秘宝館(実質1980年に閉館。その後、洗浄的に換骨奪胎

いやしかし、そうでもなかろう。「実のところ、シーサイドと言わず、レイクサイドと言わず、スパを持つ(あるいは持ちもしない)マウンテンエリアと言わず、この地表の、驚くべき多くは、“一度はリゾート開発され、多くの観光客に利用された後、廃れた”という過去を持っている」という事実を、全く理解できないという者は少なくないはずだ。

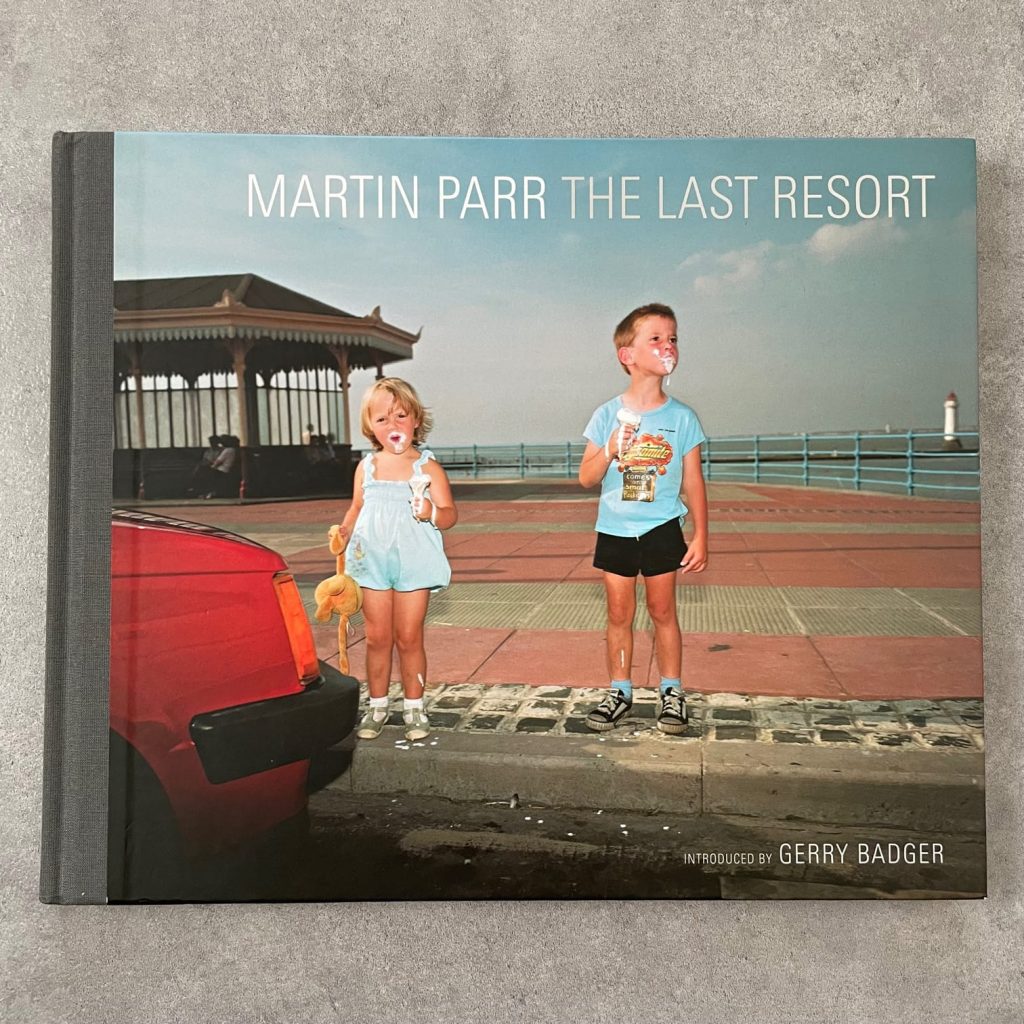

本作は、「信じられないかもしれないが、この、今はすっかり寂れて、国道とファミレスと総合病院しかないこの辺りも、○○年前は観光地で、大勢の客が訪れ、賑やかだったものだ」「ここ今、(資金がないので)撤去もされず、幽霊屋敷の行列みたいになってるけど、昔はピカピカのテーマパークだったのよ。わかるでしょ?」という、例の、忌わしいような、哀切極まりないような、ユーモラスなような、実に趣深い“あの現象”を、ややトゥイステッドに扱ったものだ。マーティン・パーの『ザ・ラスト・リゾート』は、ストレート廃墟写真集でもないし、日本の観光協会や温泉文化研究会が出版しているような、「驚愕せざるを得ない、過去の栄華」を記録したドキュメンタリーでもない。

そもそもは英国の王侯貴族が集う高級保養地だったイングランド南部に位置するブライトン、そこに(ぬけぬけと)あやかる形で、イングランド近郊北部に、人工的に開発された大衆リゾート地「ニュー・ブライトン」。もちろんそこは、本家であるブライトンとは似ても似つかぬ、プールとゲームセンターと簡素な遊園地しかないベイサイドリゾートで、しかし70年代までには、そこそこ賑わい、それからお定まりの廃れ方をした。

その後、少なくとも本作が撮影された1986年までには撤去もされず(ゲームセンターの内部などに「80年代的テコ入れ」の形跡が確認できたりして、微笑ましくも哀しい)、細々と営業したまま死を待っていたのである。

だが、日によっては「そこそこ賑わう」のである。英国はマグナムフォトの写真家であり、ドキュメンタリーフォトの巨匠であるマーティン・パーは、この「未来を担う子供達が“死にかけた場”に集い、大いに楽しんでいるような、大いに退屈しているような姿」を、批評感覚たっぷりに仕上げ、3冊目にして初のカラー写真集とした(その後、パーは、「カラー撮影によるリゾート地」がオブセッションになって行く。本作はその序章である)。

こんなに分かりやすい皮肉の効いた写真集はなかろう。一目だに圧倒されるのは、「うんざりするほどのゴミ(全てが残飯と容器の食い散らかし)の量」である。ゴミ箱から溢れ出ているゴミの山の隣に水着の親子が寝そべっていたりする(因みに1986年といえば東京ディズニーランド開園3年目であり、いかにオリエンタルランドに先見の明があったかがわかる。今では当たり前のゴミ処理の厳格さも、開園当時、「ちょっと怖い」「潔癖すぎる」等と評されていたのが懐かしい)。

リゾート地とはまず、ゴミ収集のスタッフがいなくなることから荒廃が始まるのである。いかな30余年も前の記録とはいえ、海岸と直結したエリア(前述、ニューブライトンはビーチサイドではなく、港湾沿いのベイサイドエリアで、泳ぐ者はスイミング・プールを使う)に浮かんでいる夥しいゴミの量を見たら、現代のエコロジストは失神するであろう。

作品全編を覆う寒々しさとユーモア、堕落しきった英国式のセクシーさ(夏場の撮影であり、老人を除き、子供達は全裸、大人は当時のデザインの水着姿がほとんどであり、寒々しさに拍車をかけんと、かなりキツい「水着美人コンテスト」の写真も2葉ある)、今ではもう子を持つ身であろう、当時の子供達の邪気のなさ。そして<やがてここも過去の歴史を失い、

そして、繰り返すが、これほど分かりやすいメッセージ性も、英語圏ではない者たちにとっては、まだ隠しメッセージがある。「ザ・ラスト・リゾート」とは、“最後のリゾート地”という意味ではない。

特に「ザ・ラスト」が前置された場合、それは“最後の手段”“切り札”といった意味の慣用句であり、そもそも英語圏の者たちは「resort」を、「行楽地、保養地」とほぼ等価に「手段、方策」という意味で理解している。1986年、ニューブライトンのこの状態は、人類がそうするしかない、何らかに関する“最後の手段”の姿なのだ。

選曲はターゲットが定まっていたので、あとは実際のマッチングによる効果の確認作業だけとなった。ドキュメンタリストとしても異形の強度と独特の色彩感覚を持っており、アンリ・カルティエ・ブレッソンをして「別の太陽系から来た宇宙人」と言わせしめたマーティン・パー。彼の「宇宙人」ぶりに敬意を払う意味でも、そして、特に第二次大戦後の、英米の新進リゾート地でBGMとして鳴らされていたであろうフィフティーズ・ポップ(ドゥ・ワップ、安全なロックンロール、ガールズ・コーラスグループ等々を含めた)の記憶を、敢えての直球で鳴らすとして、鳴らし手は、巨魁サン・ラしかいない。

1914年に「地球」のアメリカ合衆国、アラバマ州で生まれた、ジャズピアノ奏者、バンドリーダーである、ハーマン・プール・ブラントは、先天的な疾病で睾丸がひとつしかないという小さなハンディキャップを抱えていたものの、「人間」として20代を地球で過ごし、1950年代には覚醒して、自分が「土星から地球を救うためにやって来た土星人」であることを知る。

以降、1993年に地球年齢79歳で肉体を放棄し、精神エネルギー体として土星に帰還するまで、ジ・アーケストラ(「アーク(箱舟)」と「オーケストラ」の独自合成語)をメインに、「マニアですら全音源を収集するのは不可能」と言われるほどの、夥しい作品を残してきた。

音楽ファンになら説明の要はない、ジャンルを超えた偉人であるが、彼を知らぬ写真マニアに向けて一応のエクスキューズをするならば、サン・ラは「愛すべきヤバい人」、例えば千葉のジャガーとは違う。その音楽性、特に、あらゆるアメリカ音楽に、「宇宙」のサウンドをミクスチュアする(&その逆)手法は他の追随を許さぬオリジナリティと強度があり、あのジョン・ケージとのコラボを頂点に、あらゆる音楽家がサン・ラにリスペクトを表明している。

一般的にはビッグバンド(ジ・アーケストラ)によるフリージャズと区分されてしまいがちだが、ギャラクティック・ソウル、アフロ・フューチュアリズムの先駆として、あるいはフランク・ザッパのように「現代音楽とポップ」という両極の、異形で幸福な混合物の一流生産者として名を馳せている。

そんなサン・ラがジ・アーケストラ(因みに、この箱舟交響楽団は、サン・ラが肉体を破棄した現在も活動継続中である)を結成し、いよいよ愚かな地球人への救済活動に本腰を入れる1957年直前、

ーー余談だが、かのカール・グスタフ・ユングが、当時の最新現象であった「UFO」についての著作「Ein Moderner Mythus – von Dingen, die am Himmel gesehen werden =『現代の神話――空中に見られる物体について』=邦訳題「空飛ぶ円盤」を発表するのが1958年、「土星人サン・ラ」が一般にまで知られる直前の1961年に没する。筆者はこれを歴史的なニアミスの一つとして評価しているーー

彼はまだ地上で、ハーマン・ブラントである部分を完全には捨てきれなかったかのようにして、エリントンスタイルのエレガントなビッグバンドジャズ、オールディーズバンド、そして、今回ピックアップされるドゥワップ(黒人コーラス)のバンド等を、ジ・アーケストラと並行して活動していたりした。

「ザ・ヌー・サウンズ」は、1954年には存在していたシカゴのドゥ・ワップバンドで、サン・ラが率い、ピアノとキーボード類で参加していなかったら、音楽史に名を刻むことは永遠になかったろう。ザ・リンテルズ、ザ・コズミック・レイズと併せ、サン・ラのアーリーワークス(@シカゴ)、特に、完全なポップス(とは言え、その姿はお聴きいただけるとおりである)を演奏しているアルバムとして、コレクターズアイテム的に、2003年「サン・ラ / スペースシップ・ララバイ」としてまとめられた。

有名すぎ、甘すぎるあの曲を録音していた、サン・ラとして覚醒す

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。