今年9月末に開催された「Daikanyama Photo Fair」で開催された奈良美智の個展「Will the Circle Be Unbroken」では、約20年の歳月の間に撮られた写真群が発表された。“自分に関係するすべての事象は、助け合うように繋がっている。”という自身の言葉が証明するように、それらの写真は撮影された時間や場所はさまざまであるにもかかわらず、つながりを持ち、すべてのものを平等にとらえるまなざしが浮き上がってくる。写真を通して、そのまなざしの根底にあるものについて、深く想いを聞いた。

インタヴュー=高橋しげみ(キュレーター)

構成=IMA

写真=高橋マナミ

―何でもないような事柄や風景をとらえるこれらの写真は、奈良作品の重要な要素であると感じました。ツイッターで、美術予備校講師のときに写真を学生の課題にしていたって書いていましたが、どんなことをやっていたのでしょうか。

98年頃、一時帰国のときに2週間くらい行ったゼミで、みんなに「写ルンです」で色をテーマに撮ってもらって、プリントされたものを並べて、何枚かの写真を配置してパネルを作って、離れて見てみるというもの。近づいて撮りたいものを撮るより、離れたときにそれがひとつの色面に見えることを教えたくて。写真を写真として見るのではなく、ひとつの色面にして絵として見る。そういうゼミだったと思う。

―そういう色を中心とした考え方は、奈良さんご自身の写真にも通ずるものがあるような気がします。『エスクァイア』別冊で2002年に初めて写真を発表したときは、それまで作品制作とは別の意識の中で撮ってきた写真を発表することに対して抵抗感とかありませんでしたか?

それはなくて、あのときのタイトルが「days…」で、発表していないけど日々いつも撮っていた写真をまとめたので、自分としてはドローイングを見せる感覚だった。絵画作品じゃなくて、ドローイングやアイデアスケッチのような、自分の感性の記録を見せる感じだったから、全然躊躇しなかった。

展示風景

―奈良さんがタブロー制作のときに準備段階としての下書きを描かないことと、写真を熱心に撮ることは関連しているのでしょうか?

僕もちょうど昨日の夜同じことを考えていて、すごく似ているなと思った。ドローイングは意識しないで直ぐに線を引いてしまう。写真も同じで、構図とかは考えないんだよね。あとで見て、いいのもあるし悪いのもある。ドローイングと似ていて、それ自体が自分にとっては感性を鍛える行為。そのおかげで本番に挑むことができる。

―だから初期から継続して日々写真を撮っていたのかなと思います。撮りためた写真を見返すことが、絵の下書き替わりになっていたということでしょうか?

間接的にはかなり助けられているよね。写真を撮ってなかったら、ドローイングに表れるものも違っていたと思う。ファインダーを覗いたときに、何かを発見するスイッチが直ぐに入るように鍛えていたと思う。絵やドローイングを描くときもシャッターチャンスに似たチャンスがあって、そのときに手を動かさないと描けない線がある。初心者はびびって描けなかったり、上級者でも考えすぎて何も線を引けなかったり。すっと入ってきたときにキャッチしなくてはいけなくて、写真を撮ることでその訓練をしている気もする。

―今回の写真集『Will the Circle Be Unbroken』では、20年近く前から現在までの写真が収録されています。当時はフィルムで撮っていたと思いますが、昔の写真を見て、いま改めて発見することもありますか?

フィルムで撮っていたときはハス(斜め)から撮っているのが多くて、デジタルになってからは正面からきちっと撮るものが多いなって。それに気づいて、脳内でピクセルの四角を感じているかなぁと。デジタルカメラを使い始めたのは日本に帰ってきてからで、2003年以降だと思います。

―私は特にサハリンのシリーズに魅かれます。

サハリンは根底でいろんな想いがつながっている気がします。自分のおじいさんのこともあるし、思い入れが強い写真が多い。比べると台湾はすごく客観的に見ようとしている。

―奈良さんの写真はスライドショーのイメージがすごく強いんですよね。プリントで展示するのとスライドショーで見せることは、奈良さんにとってどんな違いがありますか?

スライドショーは自分の世界観が表せる小さな個展のようなもの。僕の絵はグループ展だと輝きが少し翳る気がするんだけれど、個展になると、小さな絵でも大きな絵と響き合って本来持っている強さが出てきて、自分の心にも響いたものがちゃんと伝わる感じなのね。写真をスライドショーにするとそれと似た現象が起こって、1枚で見るとささいな写真でも、次に何が来るかで、最初に見た何でもない写真がすごく意味あるものに見えてきたり関連していく。今回の展覧会のタイトル「Will the Circle Be Unbroken」もそうだけど、複数の写真のつながりから、自分の世界観が浮かび上がってくる。全然違う場所で撮られた違う写真でも、最後には全部がつながる。アフガニスタンでもサンタモニカでも、結局場所は関係なくなっていく。地球とかもっと大きなつながりの中に自分たちがいることが、スライドショーで見せることで気付くことができる。

展覧会のスライドショーが流れる様子

―スライドショーで複数の写真の関係性から立ち上がってくるようなものは、今回窓枠のような額を散りばめるようにインスタレーションをしているのと、感覚的にも似ているのでしょうか?

そう。それに1点だとわからないけれど、何点か組み合わせるとその人の個性が出てくるでしょ。何てことない作品でも、雑草とか石ころみたいに、それがなければ成立しないというか。

―このインスタレーションの写真の在り様は、奈良さんがタブローを描くプロセスで、カンヴァス上に現れるモザイク状の色彩の斑点を思い出させます。今回の展示用にプリントしたのですか?

2011年に水戸芸術館で震災後最初に開催された展示「Cafe in 水戸」に出しているかな。戸とか窓とかが捨ててあったのを取って置いたら、いつのまにか溜まっていて。その時にどのイメージをどの枠に入れるかを考えて、枠の色を塗ってプリントをトリミングして合わせた。プリントもわざとコントラストを強くしたんだけど、この展示は場所によって構成を変えているんだよね。だからその都度、壁でひとつの展覧会を構成していく感覚で組み合わせている。

―2枚1組の組写真の作品も、気づかされることがとても多いですね。奈良さんがご自身の作品を撮った写真と、それ以外の写真を並べていますよね。

いつもはふたつでひとつのフレームに入っているんだけれど、今回この展覧会のタイトルを考えてそれぞれをくっつけて並べている。ふたつで完結しているはずなんだけれど、完結していない隣同士ともつながっていく。

―この組写真を見ていると、奈良さんにとっては作品と自然界にあるいろいろなものが、同じ価値を持って存在していることがすごくわかります。

こういう組み合わせなんかは、いろんなものが無意識で影響し合っていることが表れているよね。あとで気付くんだけどすごく面白いよね。トポロジーという数学の考え方があるんだけど、たとえば、お皿とお椀は形態的にはまったく同じで、蟻が歩くとしたらみんな同じように歩くことができる。それがお皿に一個穴を空けると、お皿と穴が空いたお皿はまったく違うものになる。でも取手がついているコーヒーカップなら、穴を空けたお皿と同じように蟻は歩けるじゃない。つまり穴の空いたお皿とコーヒーカップは、形態的に違うように見えるけれど、実は同じだと考えるのが、トポロジー的な考え方。わかりづらいかもしれないけど、そうやってトポロジカルに見ていくとすべてが自分の中でつながりを持っている。

―単純な外観の類似じゃないっていうことですね。

そう。例えば『ユリイカ』(2017年8月臨時増刊号)で官綺雲(イワン・クー)さんが、僕が人物像を描く時によく上下逆転させて描いていることから、普通に人物像を描く人はああいう描き方はしない。だから最終的に見えるものは人の顔だけれども、色の塗り重ねで観る人は顔に惹きつけられているわけではなく、その奥にある色の重なりに魅了されているんじゃないかっていっていて。確かにそうだなと思って。例えばマーク・ロスコの絵を見て、いいなと思うよね。絵の中に苦悩とかがすべてが入っていて、それに自分は感動する。僕がいい絵ができたと思ったときは、いい顔が描けたとは違うんだよね。イワンさんの言葉がすごく腑に落ちて、自分がいろんな色を使って仕上げていくのは、そういうことなのかなと思って。

―色層の深さの中に、写真も役割を持って存在しているのでしょうか。

あるのかもしれない。形が面白いとかよりも、無機物に対しても人格を持っているように自分が撮っていることとか。VACANTでのトークで篠原一平さん(『ユリイカ』編集長)がヘンリー・デイヴィッド・ソローのことを僕に聞こうとしていて。ソローは森で生活するときに友達を作っていくけれど、それが10km離れたブナの木だったりする。人間じゃないものたちへのソローの態度に、自分はすごく影響を受けたんだなって。

トポロジカル的な考えでいくと、ミノムシと僕らは同じだし、ヤドカリと僕らは同じ。話が飛ぶけれど、少数民族の人たちって昔ながらの精神世界を忘れないでいる人たちが多くて、そういう暮らしでは自然とすごく密接になっていく。日本も地方に行けばいくほど自然との結びつきが強くて、土着的なものが残っている場所は無政府主義的で自然との関わりで暮らしを成り立たせている。

―そうですね。コミュニティも小さいですしね。

自分が死ぬまでに憧れているやりたいことは、ソローとは違うんだけれど、社会じゃない場所を旅してみたいな、とか。

―それは国家のようなものからかけ離れた世界の在り方を模索する感じでしょうか。

特に北方の少数民族のコミュニティや、あるいは台湾の山の中の原住民の人たちに自然的な姿を見ていて、それが社会や国家みたいな人間界にしか存在しない権力構造によって追いやられていくのが、嫌でたまらなくて。みんなの側に自分はいたいなという憧れがあって、訪ねて行っているのかなって。目的があって動いているわけではなくて、本能のままに動いているから、本能はそういうことを思っているんだなとか。

―先日奈良さんが滞在制作して、芸術祭(TOBIU CAMP)で作品を発表した北海道の飛生もそういう場所のひとつですか?

そうだね。世帯数10軒、人口が30人くらいで、山の中に教室がふたつだけの飛生小学校があって。もちろん廃校になっていて、廃校になった時に札幌から彫刻家の國松明日香さんが引っ越してきてアトリエにして、みんなでアートコミュニティーを作っていく。その後息子の国松希根太さんが引き継いで、学校の裏の森が荒れていることに気がついて、森の手入れをし始める。それは植民地的な開墾とは違って、一度そこに住んだ思い出があって、すでに自分の記憶になっている場所を取り戻そうとする行為。極めてパーソナルな視点で森を復活させようとしていて、森を再生していく中で、森をみんなに少しずつ見せていきたいっていう想いから芸術祭が始まっている。

―そういえば豊田市美術館での個展「for better or worse」の最初の部屋に展示されていた私物の中には、写真集もありましたね。

濱谷浩の『雪国』のように、暮らしの写真というかドキュメンタリーが多いです。やっぱり生活に根ざしているものを撮った写真は身近に感じられるから。1枚の写真の中に、そこまでに蓄積された雪国の人達の暮らし方、生活の仕方や歴史までもが見えてくる。それが実験的な美術とかとは違って人間が本来持っている鑑賞能力に訴えかけるんじゃないかな。古い洞窟の壁画のように、そのモチーフだけではなく、そこにいた人達の想いも伝わるような感じで鑑賞できる写真集が好きですね。

―頭だけで考えすぎないようにということですね。

結局、理論にできないこと、言葉にできないものを自分はやっている気がするので。だからこそ絵を描いたり写真を撮ったり、作品に語らせることをしているのだなって思う。自分の奥深くから自然に生まれたものに、語ってもらうような感じ。

―あくまでも自分が生きてきた時間と響きあうものに反応していくのですね。

もし命が尽きるときに、自分はこの世に存在したなと思えるときっていうのは、自分が何をしたかではなくて、人々が何をしてきたかの上に自分が何をしてきたかが重なる、そういうことじゃないかなって。そうじゃないとあなたが何をしたかっていうことだけになってしまう。でも自分は人々の歴史の上に自分が重なる、人々と自分が一緒になってしまって、大きな意味で自分を含めた人々になっていって、その上にまた誰かが重なっていくみたいな、この展覧会のタイトルと同じ感じだよね。

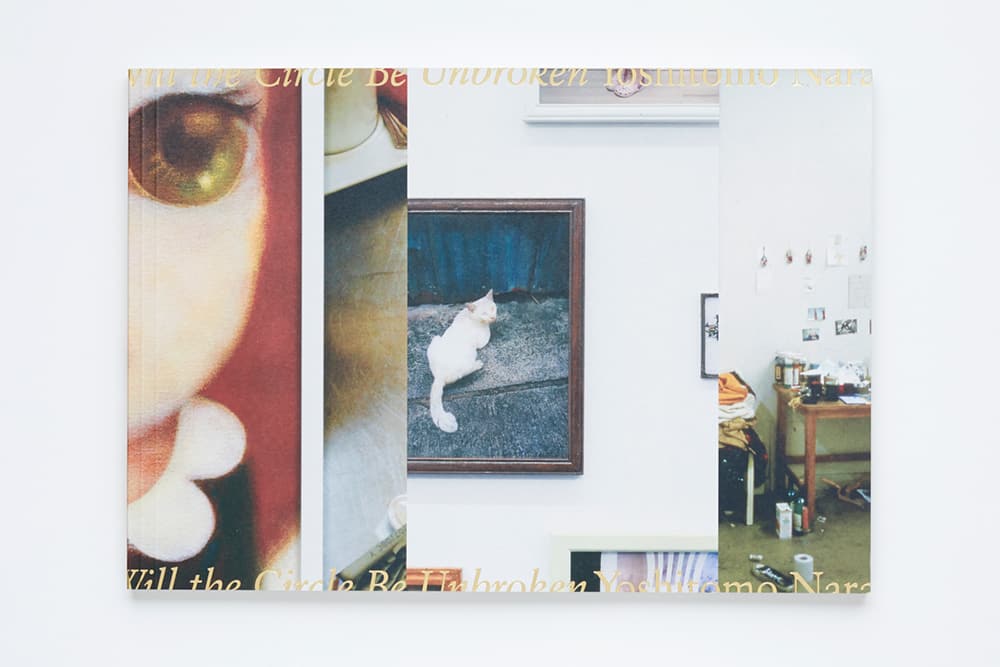

Will the Circle Be Unbroken

| タイトル | 『Will the Circle Be Unbroken』 |

|---|---|

| 出版社 | |

| 価格 | 7,500円+tax |

| URL |

奈良美智|Yoshitomo Nara

1959年青森県弘前市生まれ。美術家。1987年愛知県立芸術大学大学院修士課程修了。1988年ドイツ、デュッセルドルフ芸術アカデミーに入学、卒業後もケルンを拠点に作品を制作。2000年に帰国、以後精力的に作品を制作し、国内外の展覧会で発表を続ける。近年では2012年、個展「君や 僕に ちょっと似ている」が横浜美術館、青森県立美術館、熊本市現代美術館を巡回(2013年まで)。同年、個展「青い森の ちいさな ちいさな おうち」を十和田市現代美術館にて開催。2017年、豊田市美術館にて個展「奈良美智 for better or worse」を開催(7月15日~9月24日)。創作の日々や旅の記録を写した写真作品で知られ、写真集「the good, the bad, the average … and unique. 奈良美智写真集」(リトルモア)、「奈良美智写真帖 2003-2012」(講談社)を出版。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。