6月25日まで恵比寿のPOSTで個展「The Sapper」を開催するインド人写真家のバハラ・シッカが来日し、その関連イベントとして、DOVER STREET MARKET 7Fの書籍スペース、BIBLIOTHECAの展示に合わせて、『IMA』エディトリアルディレクターの太田睦子が聞き手となりトークショーが開催された。ここでは、その対話の中からシッカがどのように現代のインドと写真を通して向き合ってきたのか、また近作「The Sapper」「Waiting for midnight」についての話を抜粋して紹介する。

通訳=ヒントン実結枝

文=IMA

―同じアジアではありますが、日本にいるとインドの写真について知る機会は多くありません。ただここ数年、インドの写真家が国際的にフィーチャーされる機会も増えてきているので、最新号の『IMA』vol.39では現在のインド写真を紹介する記事を制作し、新潮流を牽引する作家のひとりとしてバハラ・シッカさんをご紹介しています。まずキャリアのお話からお伺いしたいと思います。インドで生まれ育ち、ニューヨークで写真を学ばれたときに得たものを教えてください。

インドで写真を学び始めたのですが、あるときから何かが足りないと感じるようになりました。自分の写真の意味をもっと掘り下げたいと考え、お金を貯めて、ニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・デザインに留学することにしました。そこでは、写真に対しての考え方に大きな変化があったと思います。インドと距離を置いたことで、自分がよく知っている現代のインドを表現したいという気持ちがより強くなりました。社会的なこと、文化的なこと、政治的なこと、それらに対して自分が持っている感情的な側面を、インドに戻り、改めて見つめ直しながら自分の作品を作ろうと思うようになりました。

―インドの歴史、経済、政治、そして個人的なことをミックスして作品化し、常に新しいインドの姿を見せていらっしゃいますね。

インドのように民族性に根ざした文化を保有する国を視覚的にとらえる場合、その民族性が前面に出ることが多いです。それに対して自分が違うことができるとしたら、現代の社会的、政治的な側面をきちんと伝えることが大事だと考えました。現代的な側面をどうしたらとらえられるか考える中で、自分自身が属している中流階級に着目しました。それは、現代のインド社会を考える上でもすごく大事なことでもあります。また、中流階級のあり方を伝えるにあたり、現在にあった見せ方をしたいと考え、私がニューヨークで学んだ現代写真というかたちで表現することにしました。そうすることで、自分自身もより理解することができると思ったんです。

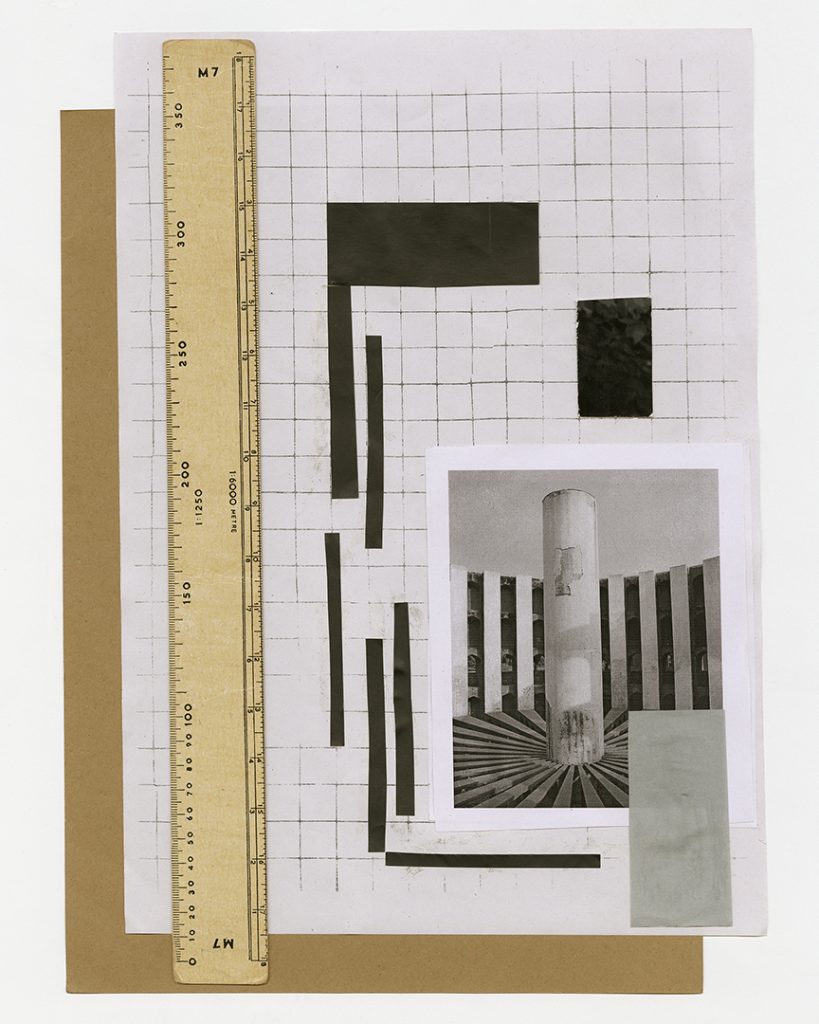

―「The Sapper」という作品ではご自身のお父様を撮られていますし、その前からも中流階級の男性を撮影されています。現代のインドは彼らが中心となり築き上げてきたわけですから、彼らは今のインド社会とそこに至る歴史を表現するのにふさわしい被写体というわけですね。「The Sapper」には、お父様のポートレイト、風景写真、お二人で一緒に作ったコラージュなどさまざまな要素が含まれています。そういう手法を取られた理由を教えてください。

これは長期のプロジェクトで、4〜5年かけて制作しました。私が子どもの頃、父は仕事で家を空けることが多かったんです。自分にとっては影響力が大きく、素敵な父であると同時に、子どもながらにちょっと変わった人だなとどこかで思っていました。私の父を被写体にしたのは、彼がインドをこれまでの築いてきた人たちの代表的な存在という側面がある一方、自分自身のパーソナルな理由もあります。

このコラボレーションプロジェクトを通して父と一緒に過ごす時間が増え、私自身も大人、そして父なったので、父と話すことがたくさんあることに気づきました。初めは私が父を撮ることから始まりましたが、次第に一緒にコラージュや彫刻を制作したり、父自身も写真を撮りました。徐々に父も自身がどう撮られたいか要求することも増えていきました。そのような積み重ねによって、作品に層が生まれ、厚みが出たと思います。父と家族を構成する感情的なものや現代の政治について話し合いましたし、家族がどのようにインド社会に組み込まれ、全体の一部となっているのかにも目を向けられるようになりました。

―タイトルの「The Sapper」は、日本語に訳すと工兵にあたるのですが、軍隊で働いてらっしゃったんですか?

父はインドの軍隊でエンジニアとして、橋を作ったり、壊したり、地雷を作ったり、除去したりする仕事をしていました。私にも工学、物理、数学を教えてくれました。父のことを考えるときのフレームワークとして、彼が私に教えてくれた物理的なバランスを思想的なことに置き換え、父のキャラクターを解釈するためのメタファーとして使いました。

―石内都さんにインタビューさせていただいたときに、社会の大きなことは、個人と向き合うことからしか始まらないというふうにおっしゃっていたんですけど、何か通じるものを感じました。

そうですね。両面性があると思います。私たちは社会の産物であり、社会は私たちの産物である。それらが絡み合うことでどこへ向かうのか考え始めると、ものすごく大きな話に膨らんでいきます。

―現在恵比寿のPOSTで開催されている「The Sapper」展の見どころを教えて下さい。

「The Sapper」はかなりボリュームがあり、自分にとっても大きい意味のあるシリーズなので、その中から少しだけ抜粋したものをお見せしています。特に私がどんな人物であるか、また私と父の関係性に焦点を当ててみました。父のポートレイト、コラボレーション作品であるコラージュ、彫刻的なものとして、窓を付けた木製のフレームを作成し、それは家を表しています。そのほかにも映像があり、そこでは父と私の旅をご覧いただけます。このシリーズに含まれるエッセンスを、少しお見せしています。

―最後に、もう一つの新作「Waiting for midnight」についてお話しいただけますか? 夢か現実かわからなくなるような美しい作品ですね。

これは小さなプロジェクトで、娘との対話から生まれたものです。インド西部のゴアという小さな村に持っている家を毎年訪れるのですが、パンデミックの直前、家族で新しい年を待って過ごしていた15日間で制作したので、タイトルを「Waiting for Midnight」にしました。その間にポラロイドで撮影しながら、15歳になる娘と過ごした年月を振り返りました。この本の中には、娘が書いた詩も含めています。

―どんな詩なのでしょうか?

この質問には私の娘が答えますね。

マラット・シッカ:私と父の関係性、毎年12月に訪れる小さい村の美しさ、そこで暮らす人たちの生活、私たちの家が持つ意味に思いを馳せています。

―言葉とビジュアルが織りなして、インドの美しい情景が淡いトーンで浮かび上がりますね。「The Sapper」とはまた異なるアプローチですが、どちらも現在のインドの姿を私たちに伝えてくれます。

記憶の中にある父と息子としての関係性、そして共に父になった大人同士の関係性を行き来しながら、父をときに風変わりな人として、または急速に発展を遂げるインド社会の礎を築いたひとりの男性として多角的にとらえた「The Sapper」。家族というパーソナルかつユニバーサルなテーマが、観る者が文化の違いを超えて親近感を覚えることを可能にし、見たことのない現代のインドの姿を提示している。一方の家族との穏やかな時間の中で、娘の詩にインスパイアされて生まれた美しく幻想的な「Waiting for midnight」には、次世代のために残したいと願う美しい自然や希望がとらえられているかのようだ。

バハラ・シッカ | Bharat Sikka

1973年生まれ。生まれ育ったインドで写真を勉強した後、パーソンズ・スクール・オブ・ デザインにて学士号を取得するために渡米。現在は、インドを拠点に活動する。インドのNature MorteやFashion Space Gallery、フランスのアルル国際写真フ ェスティバルなど、国内外のギャラリー、美術館、写真祭で作品を発表している。これまでに出版した写真集に『The Sapper』『Waiting for Midnight』などがある。