ロサンゼルスを拠点とする石野郁和が発表した新作写真集『TINTED LINES』は、6年の歳月をかけてロサンゼルスという都市が持つヒエラルキーなどの社会構造と、そこに張り巡らされたさまざまな見えない境界を、写真によって可視化しようと試みた意欲作だ。POSTでの刊行記念展でも写真集でも、作品に通底するこの場所性は明確には言及されていない。モノクロ写真で淡々ととらえられた写真は、写真集ではまるで映画のワンシーンが流れていくようにつづられる。一方で展示ではアクリルにイメージをプリントし、透過するレイヤーを作品へと落とし込んでいた。光にまつわる作品だというヒントをたぐるように、本作に隠されたさまざまなコンセプトを紐解く。

聞き手=伊藤貴弘(東京都写真美術館 学芸員)

構成=IMA

―今回の作品『TINTED LINES』は、いつ頃から撮り始められたのでしょうか?

ロサンゼルスに引っ越した6年前くらいからすでに撮り始めていました。ロサンゼルスに来たばかりのときは、まだこの作品をプロジェクトにする目的はなかったのですが、撮っていくうちにアイデアが固まってきました。旅行ではなく、住むために来ているので、地域に馴染むためにこの土地や歴史について知ることが目的で、調べだしたのがきっかけです。

―前作『Rowing a Tetrapod』と比べると地域性が感じられます。前作はアメリカ全体を対象としていて、それに比べると今作は地域を絞ったような違いを感じました。

今作では前作とは違い、学びながら自分の身体や考え方を使って、徐々に作品を構築していきました。場所性もそうですが、看板の使い方や、光の強さも意識しています。マジックアワーというハリウッドで映画を撮るのに一番いい時間帯があるんです。夕方の日が落ちるちょうど前、光がすごくオレンジっぽくなる一時間か二時間くらいの時間です。その時間帯に撮っている作品があるのですが、そのことをあえて分かりにくくしています。光をカメラで調節しているのでものすごく暗い写真が多かったり、ものすごく明るい写真が多かったり。ロサンゼルスの光やヤシの木など、シンボルになるものは曖昧にして、時間性と空間性をかなりわかりづらくしているので、どの辺まで地域性を出すのかのバランスが難しかったです。

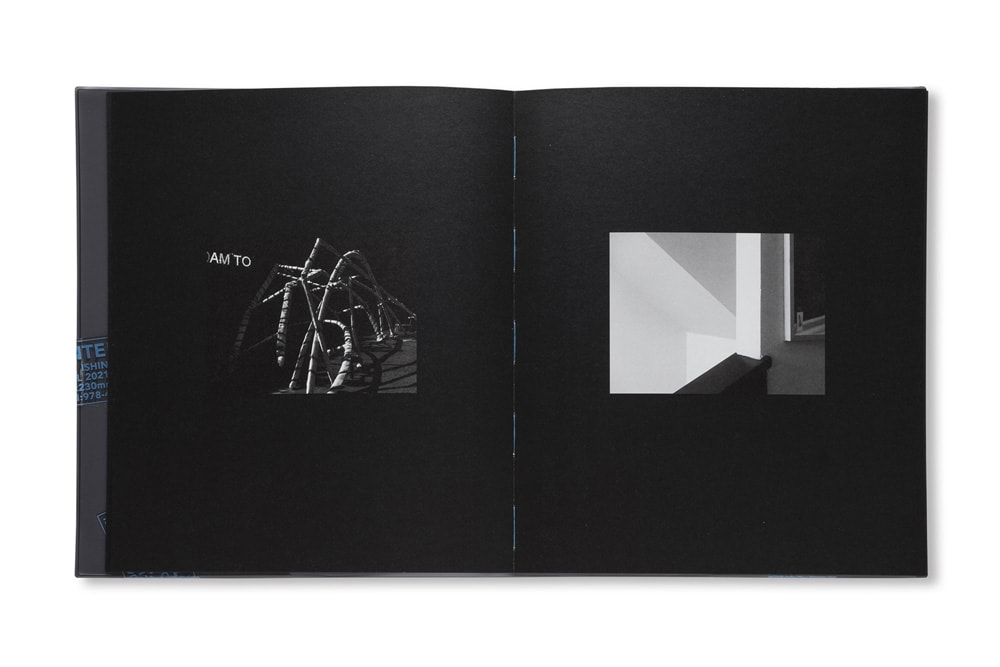

『TINTED LINES』より

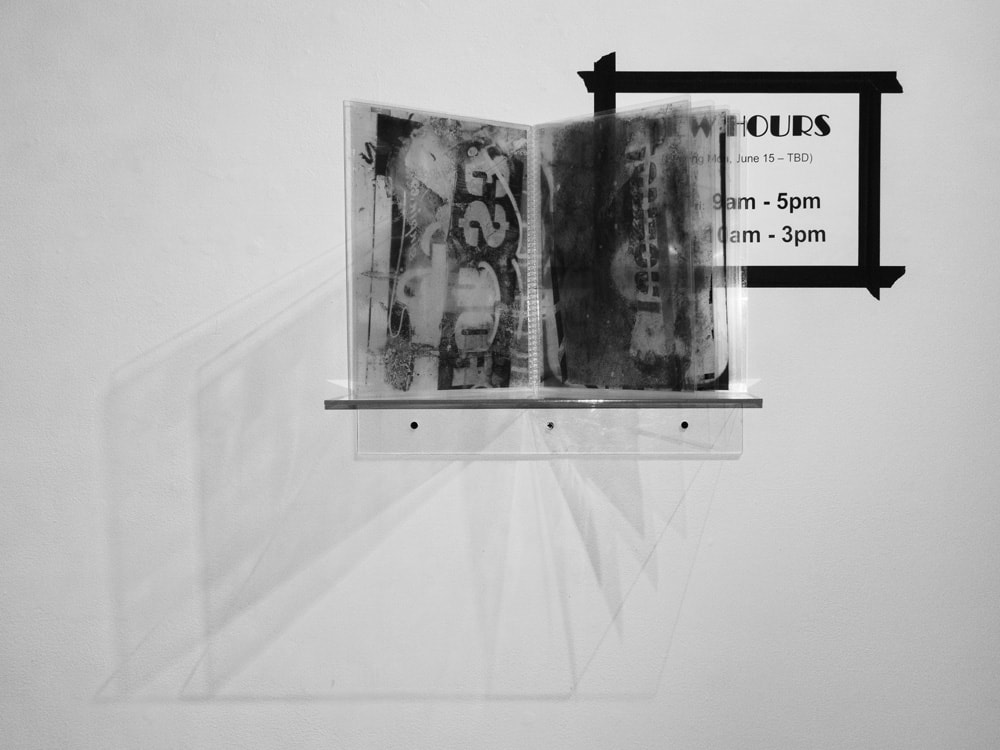

―POSTの展示では、作品を透明なアクリルシートにプリントして製本していましたよね。どのような意図があったのでしょうか。

ロサンゼルスはどこか表面上プラスチックで作られた感じがあり、オーガニックな感じはあまりしません。なので、プラスチックやアクリルを主に作品を作りたいなと思いました。反射した光や、光が当たって影になっている部分も作品にできるように考えました。

―今回はあくまでも光が主題で、その背景としてロサンゼルスがあったと。

そうですね、ロサンゼルスらしいものをそのまま描写することは人の中に刷り込まれた場所の境界線や固定観念をより一層強めるため、代わりに光を用いて場所性を再考できるよう努めました。また光は写真にとっては基本中の基本なので、その光をどのように自分なりの解釈ができるかも考えていました。

―ちょうど光のことを聞きたいと思っていました。石野さんの作品は、写真自体には奥行きがなく、対象を多面的かつひとつの平面としてとらえている印象があります。作品によって太陽光やフラッシュを使い分けていると思いますが、光が多面的に当たっている状態をあえてフラットに写して、作品を作る傾向がありますよね。例えば、この家の写真はそうした傾向を象徴しているように感じます。

フラットにするのは、技術的にもコンセプト的にも僕の作品で重要な点です。前作と同様、ヒエラルキーという言葉もとても重要です。写真にある構造のヒエラルキーや社会構造にあるヒエラルキーを、できるだけ優越をつけずにフラットにとらえる撮り方をしています。

『TINTED LINES』より

今作では、境界線をできるだけ曖昧にすることもコンセプトになっています。境界線は空間でとらえると、奥行きがあるものが多いと思います。写真は紙にプリントすると、出来上がりがフラットになってしまいますが、その中で写真家は奥行きを出す努力をしていると思います。僕はそれをクリシェだと思っていて、逆にコンセプトとして境界線をなくして奥行きを曖昧にすることで、写真を使ってすべての力構造をなくすことに興味があります。

―フラットにするということを考えると、まず、ロサンゼルスはニューヨークのように景観を大きく左右するモニュメンタルな高層建築ばかりではないという点において、制作に適した場所ですよね。

ロサンゼルスは、地域ごとに小さいコミュニティや空間が集まってできていることに気が付きました。東京やニューヨークみたいに象徴になるものが立っている感じではなくて、場所ごとに分散して成り立っています。そのコミュニティ同士のつながりをアメリカではよく多様性といいますが、実際に多様性があるのかは疑問です。意外と人種や文化が交差していないんです。ロサンゼルスは、その辺りが自分にとって一番違和感のある場所だったので、作品制作において良い点でもありました。

―『TINTED LINES』というタイトルとも、関わってくる点ですか?

はい。ロサンゼルスは明らかにコミュニティごとに分断されているんです。アメリカはそういう場所が多いと思うのですが、中でもロサンゼルスはその線引きが顕著です。都市を歩いていく中で、この線を引いたのは誰なのかとずっと疑問に思っていました。

―ロサンゼルスに移り住んだことで、受けた影響は大きいのでしょうか。

そうですね。地域と自分の身体をつなげる考え方は、おそらくいままで自分の中にはありませんでした。アメリカは東海岸も中西部も住みましたが、西海岸、特にロサンゼルスは文化や街の在り方が違うことがよくわかりました。地域や場所性について考え出したのはここに住み出してからです。

―日本でアメリカ写真というと、どうしてもニューヨーク近代美術館の写真史観にもとづく、東海岸を中心とした都市やロードトリップ系写真のイメージが強い印象です。UCLAやカリフォルニア芸術大学などの写真教育がひとつの起点になっている西海岸の写真の状況は、東海岸とは全然違いますか?

東海岸のストレートフォトグラフィに対して、西海岸は作品を彫刻的に作り上げていくイメージがいまだにありますが、僕が東海岸にあるイェール大学に入った世代くらいからはそれが融合されてガラッと変わっていました。クラスメイトでも、ストレートに写真を撮っている人はあまりいませんでした。写真はもっと自由で、もっと広い定義でとらえることができるという考え方を持っている。それまで写真の定義はある一定の人たちが管理してきたスタイルや文法だったと思います。いまは状況が変わってきて、やっといろいろな多様性のある考え方や文法が出てきました。西海岸と東海岸の分離がなくなってきて、自分の住む場所を変える人、西海岸と東海岸に同時に住む人もいたり。ひとつの場所に留まらずにいろいろなところから影響を受けて、その場所について考えている人たちが増えてきたと思います。

撮影中の様子

―今日のように社会の変化が激しい中では、シリーズごとにスタイルを選択し、コンセプチュアルに写真の構造を変化させることで、本質に迫るようなスタイルも自然ですよね。

おそらく写真でも社会でもそうですが、人は思考の効率化やショートカットを図るため、物事をカテゴリー化する傾向があると思います。しかし例えば人種でも日本人やアメリカ人という言葉の意味もいまは曖昧だしさまざまなアイデンティティが交差しているので、ひとつの人種をひとつの文化にまとめること、カテゴリー化すること自体が不可能だと思うんです。いろいろな考え方やアイデンティティが層になって、それが写真のあり方にもつながっています。写真の美学もひとつだけではなくて、多角的に見る方が自分の考え方には合っていると思います。

―今回の作品は、あえて逆説的につくっていた部分もありますよね。

ロサンゼルスの地域性をぼやかす為に、表象になるものはかなり曖昧にしました。シンボリズムや、それを強調する撮り方に違和感があるんです。例えばロサンゼルスにはリトルトーキョーという場所があって、東京らしいかという側面でとらえるのではなく、日本の文字や文化とその場所の解釈、その組み合わせが面白いと思っています。いい方が難しいのですが、カルチャーが混在している方が自分にはしっくりきますね。

―文化が変わると物事の解釈が変わるのは、石野さんのテーマのひとつですよね。

解釈もそうですし、翻訳や通訳の場面で文脈が変わるときにバグが出てくることがありますが、そのバグが面白いなと思っています。得体の知れない、分かりにくいものに本質を感じます。

―石野さんの作品はファッションや音楽など、ほかのカルチャーとの結びつきも感じられますよね。今回の作品でいえば、メタリックに光っているリュックを写した作品がそのひとつですが、さまざまなカルチャーに対してもフラットな姿勢が面白いです。

何が高級文化で、何がサブカルチャーかという区分け自体が僕の中で無意味なんです。カテゴリーに入れられることとか、この写真はこうだよねと決められることに違和感があります。どっちつかずで、ふわふわしていたい。ひとつのアイデンティティや場所に縛られない考え方に興味があるので、これからもどんどん混じって、混じりながらもリサーチや背景になるものをとらえていきたいですね。

『TINTED LINES』より

―いまは写真を発表するにあたって、何にプリントするか、何で見せるかという点においても、技術革新で選択肢が多く迷う部分があると思います。石野さんはそういう環境についてどう思いますか?

昔ながらの方法で写真を撮ってプリントして作品にすると、紙が最終プロダクトになってしまいますよね。そうではないと、写真の構造から脱却して考えるのは難しいことだと思います。でも、考えてみれば写真は元々光の模写。光が素材で、そもそも物体のないものを撮っているわけだから、本当はなんでもいいのではないかなとも思います。

―光が素材というのはすごくいいですね。石野さんの作品をあえて言葉で語ると野暮になってしまう気がします。どこまで語るかも選択しなければいけませんよね。

写真は構造がはっきりしているので、それからどうやって脱却できるかを考えたいなと思います。でも、そうやって考えている時点で写真の構造にはまっている気もしますよね。新作では音を使っていながら、写真的アプローチを重要視する方にシフトしています。例えば切り抜きの仕方は、コンセプト的にはいろいろ面白いとらえ方ができると思うんです。写真を使わずに、どうしたら写真の面白いアプローチを翻訳できるかを考えています。

その反面、写真構造の中で、どうやって新しいものを作っていけるかにもチャレンジしたいなと思っています。写真の面白い点ですが、技術を学べば学ぶほどスタイルが固くなっていく感覚があります。知れば知るほど固くなっていく。そこからどうやって自由に脱却できるかに挑戦したいですね。

| タイトル | 『TINTED LINES』 |

|---|---|

| 出版社 | |

| 出版年 | 2021年 |

| 価格 | 4,950円(プリント付きスペシャルエディション:27,500円) |

| 仕様 | コデックス装、ビニールカバー/272mm×230mm/128ページ |

| URL |

石野郁和|Fumi Ishino

1984年、兵庫県生まれ。2012年、ロチェスター工科大学卒業。2014年、イェール大学大学院修了。現在ロサンゼルスを拠点とする。2015年、「ジャパンフォトアワード2015」受賞、「キヤノン写真新世紀」佳作。Fraenkel Gallery、FLAG Art Foundation、Houston Center for Photographyなどの展覧会に参加している。2017年に初写真集『Rowing a Tetrapod』(MACK)を刊行。2019年に東京都写真美術館で開催された「小さいながらもたしかなこと日本の新進作家 vol.15」展に参加。2021年に私家版『Index of Fillers』をAssemblyとの共作で出版、またtorch pressより『TINTED LINES』を刊行。

http://fumiishino.com/