<狂気ついて>という、結論の出ないような、あるいは議論を待つまでもなく、既に結論は明確すぎるほどであるような問題について、今でも人々は熱く語っているのだろうか?筆者が40代ぐらいまで(2003年まで)は、誰もが盛んに語り合っていた記憶がある。

ある者はドラッグ依存症である友人の信じられない奇行を、ある者は精神分析学を持ち出し、ある者は恋愛中の彼氏や彼女がいかに狂っているか、ある者はフーコーの「狂気の発見」を持ち出し、ある者は精神科のインターンで精神病と神経症の違いについて簡潔にまとめ、ある者は哲学者の卵で、ある者はとても信じられない仕事に就いていて職場での恐るべき話をし、ある者は現代社会を死なずに生きているだけで我々は全員が狂人なのだと言い、ある者は当時町中にあった当時の言葉で「電波系」と言われた驚異的な文章の写真をわざわざ一眼レフで写して収集し、ある者(以下、不毛につき省略)。

しかし結果はひとつだ「気狂い」と「気狂いじみている」というのは、殺人と殺人未遂ほど違う。そして、この不毛な議論に参加した参加者全員が口を揃えて言ったのが「デヴィッド・リンチは本物である」という、おびただしい、そして全てが不安定な結論の中のひとつだった。実際の口語に訳せば「リンチだけはマジやばいよね(95〜00年当時)」。

筆者は育母が統合失調症だった事もあり、少なくとも臨床でカテゴリーする「精神病」に対しては英才教育を受けたので、リンチの映画が、「気狂いじみている」というより遥かに、実際の統合失調症者が目にした光景を、ほぼ完璧な再現度で再現しているリアリストであると規定している。リンチの映画は「気狂いじみている」のではなく「気狂いの内的世界」そのものである。どれも同じ構造だが、実質的な最終作『インランド・エンパイア』は中でも物凄い。

統合に失調しているのだから、他者が事後的に、リンチの作品に複雑な脳内再編集のような解釈を加え(失調されている「統合」を取り戻り、作品に同一性と正気を与える目的で)、つまり「あのウサギの部屋は、あのエピソードにこう繋がっていて、だからあそこであいつはこう言うんだよ。ウサギの部屋での会話は、ラスヴェガスのあの会話に全部繋がってるじゃん」「なるほど、でもそしたらさあ(以下、あまりに不毛なため省略)」といった、狂気の定義をめぐる議論よりよっぽど不毛な議論を止める気配がない事も当然である。

人間は同一性と、正常な編集によって共有的な意味が確約されている状態を望み、もしそれがバグってメチャクチャになっていたら、それをテーブルの上で並べ直し、「元の位置」に戻したがる欲望が発生して当然だからだ。

しかし、リンチのフィルムはVRのようなもので、狂人の主観になれる、それを楽しむだけに存在するのである。他者が事後的に編集して、失調した統合が順調に戻せるなら、精神病は、精神分析のセッション(対話)で、根治可能である事になる。それは有り得ない。

「いやそれでも、リンチは犯罪も犯していないし、奇行もほどほどで、むしろ常識的に生きているし、TM(瞑想法)を実践してるし、俳優たちにも愛され、作品の興収に関しても考えてるし(それに従って監督業を辞めたし)それって正気の沙汰ではないの?(或いは「それって最高に狂ってるよね〜)」という反駁はあるかも知れないが、筆者が問題にしているのは、デヴィッド・リンチそのものではなく、彼の製作したフィルムについてだ。

そして(特に、この連載に際しては特に)厄介な事に、音楽は極めて美しい。選曲の趣味も最高だし、聴くに耐えないノイズから蕩けるような和音や歌までを駆使したOSTは、まるでVRの器具を装着したまま作曲されたかのように(或いは、音楽が、正気の側からフィルムに対する批評を加えるように)作品と溶け合って、毎回、最高の効果を上げる。映像と音楽が、互いに、淫らなほど恋しており、VR装着にありがちな緊張や恐怖は全くない。

リンチは多く、自作の音楽を手がけ、やがて「音楽家」になったが、よくある話で、「音楽家」としてのリンチの作品は、良くも悪くもなく、何がなんだか解らない、聞いても特別な効果は一切起こらない、取るに足らないものになる。音楽という存在それ自体が、正気と狂気のキメラであるからであろう。

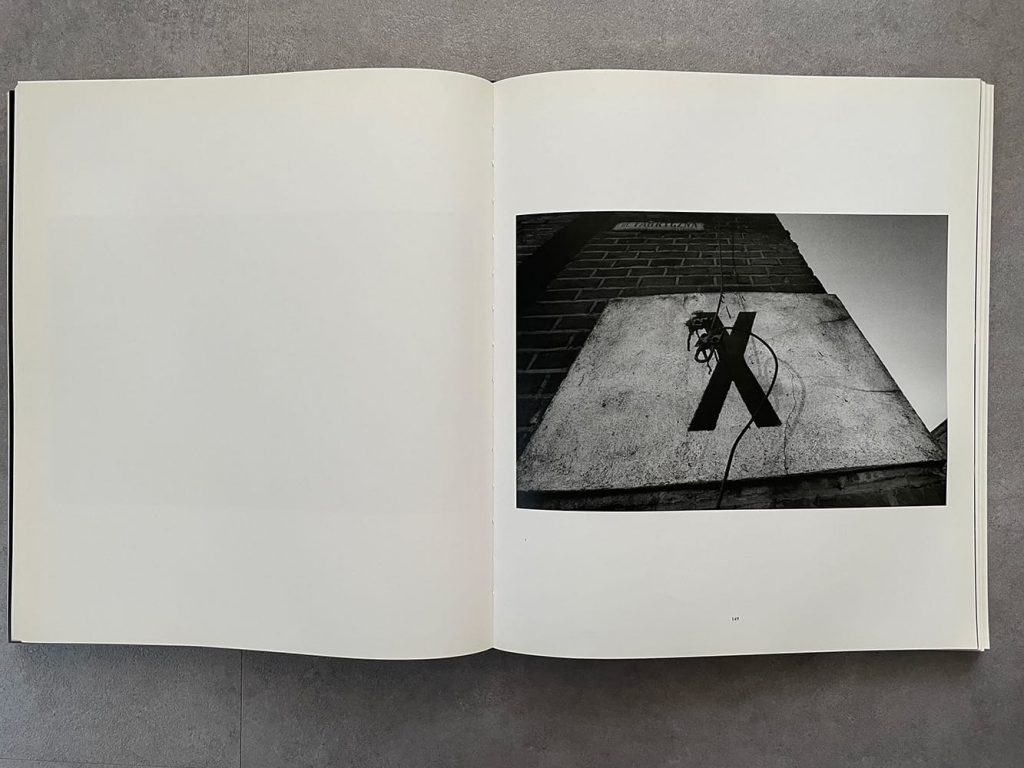

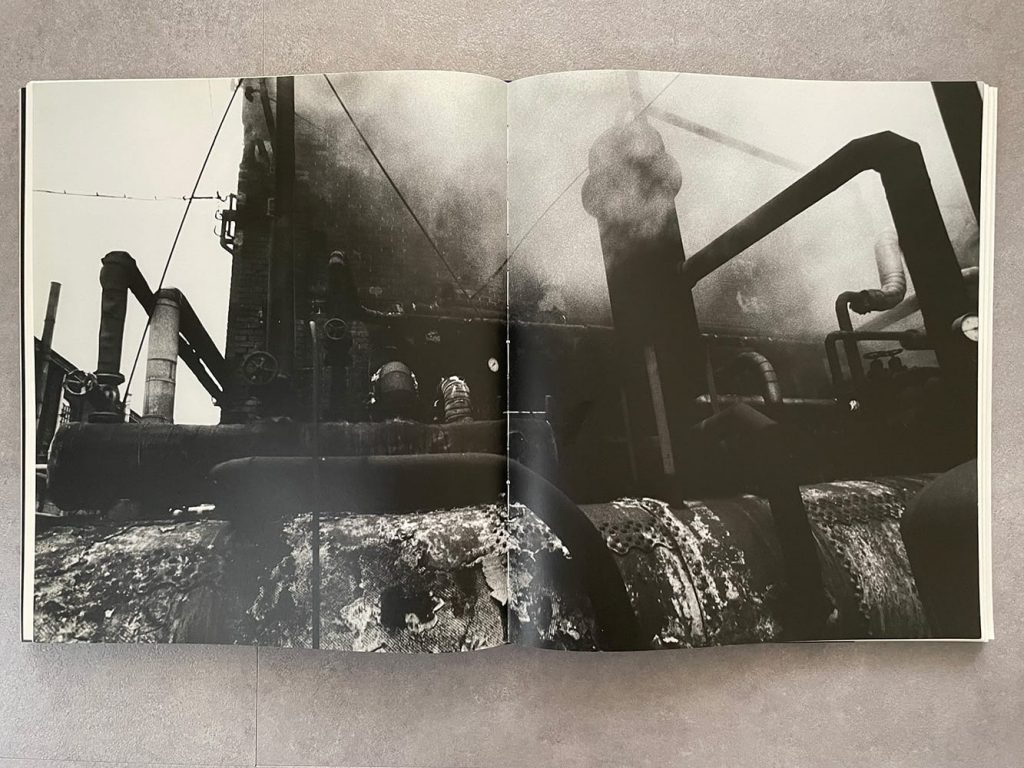

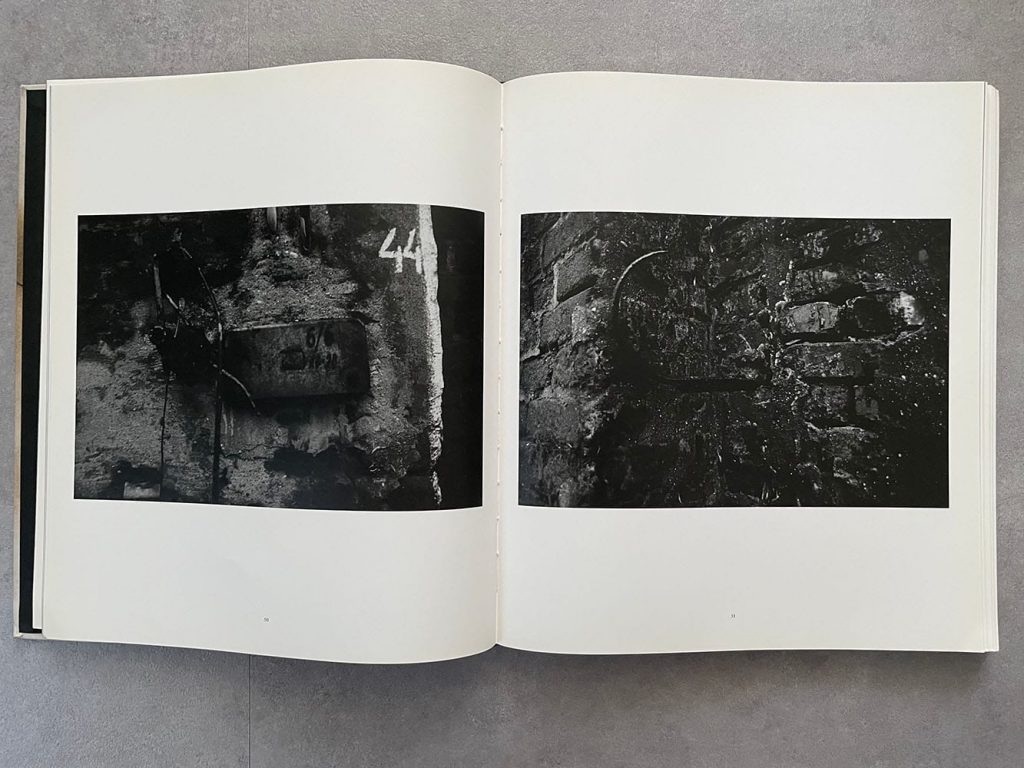

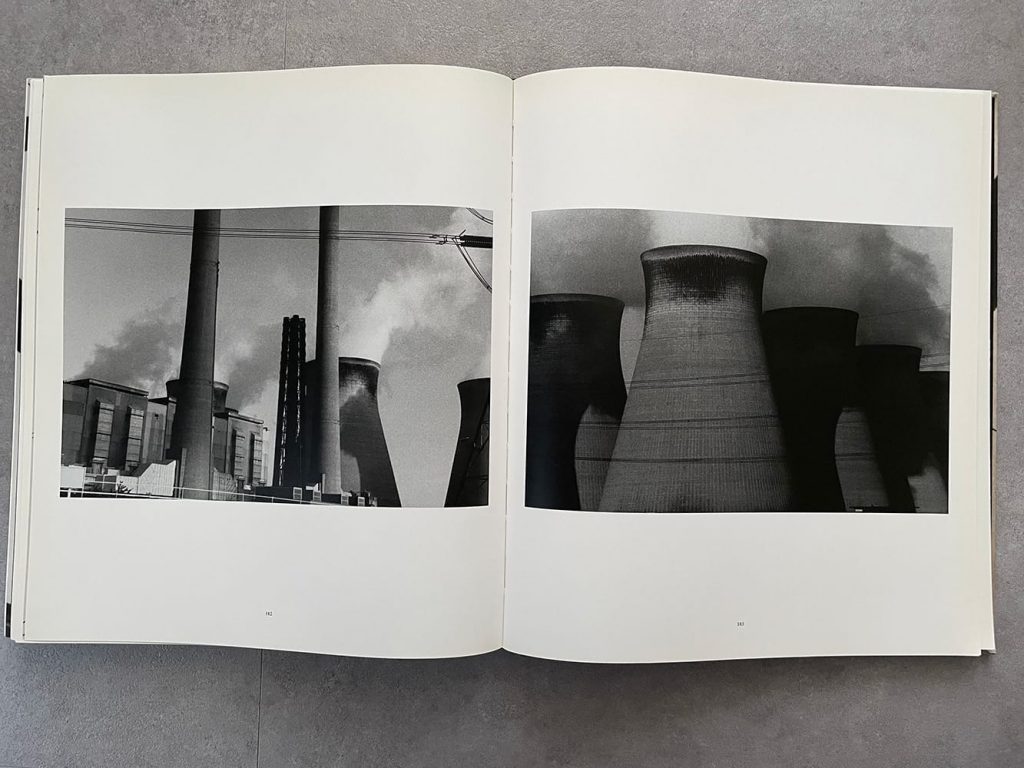

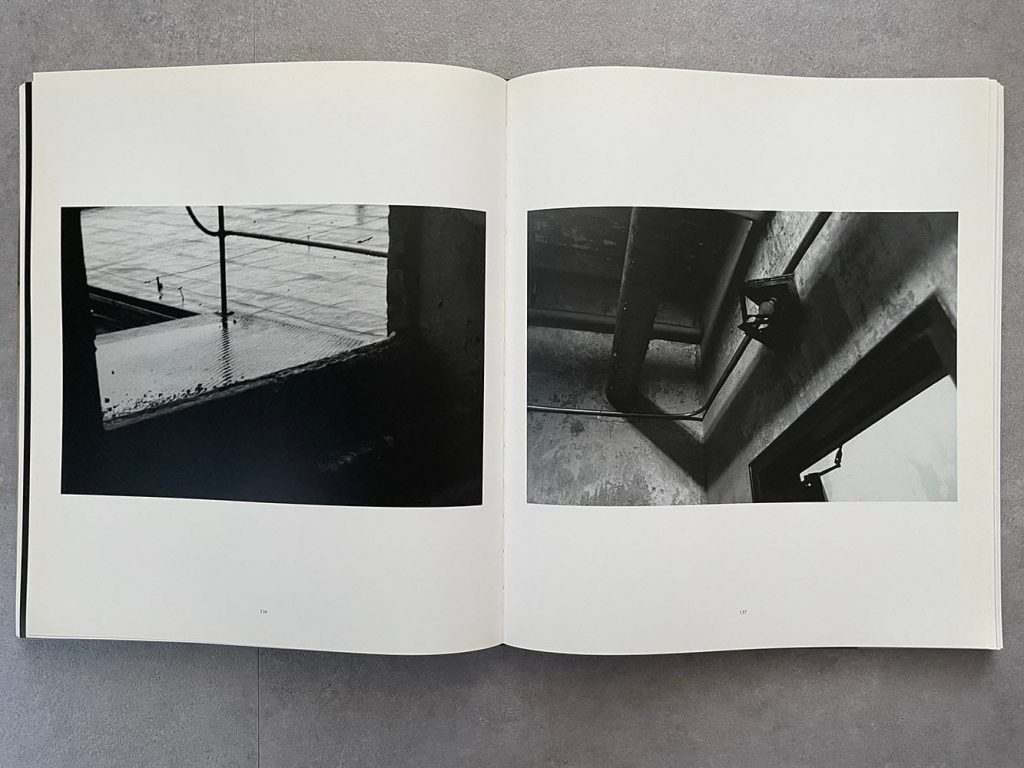

そしてリンチは写真集を複数残している。『The Factory Photographs/David Lynch』は、80年代から、出版の2014年ギリギリまでリンチが個人的に撮影していた、工場や廃工の写真集である。

『The Factory Photographs/David Lynch』

音楽作品もそうだが、リンチは総合的メディアである映画ではなく、単一メディアを手がけると、途端に失調を失い、つまり二重否定的に順調を得て、つまり「物凄く意味のわかる」ものになる。気狂いじみた傾向だと思う。

この写真集の「意味が解らない」者は皆無ではないか。1枚1枚の写真は言うまでもなく、写真集に不可避の、「セリーとしての写真の並び」や、装丁やケースのデザイン、解説文等々のテキストに至るまで、物凄く「意味」がわかる。

それは、やや詩的に言えば、だが「リンチにとって、工場や廃工は教会なのだ」という事だ。リンチを全く知らないものでも、おそらく「ああ、この人は、工場の内細部から外観、近隣周辺の姿までを含め、教会、特にキリスト教徒におけるキリスト教会の様に想っているのだな」と<理解>させられずにはいられないだろう。

149頁から150&151頁を見開いた瞬間の(漫画等でよく使われる)、「いきなり画面いっぱいの見開き2枚分」効果が与える威容の効果は、非常にストレートでシンプルであり、筆者は、この写真集を手にした全ての者と同じ、震える様な圧倒的な感動を覚えた。

そしてその震えは、リンチの表現が、メディアを変えただけで、ここまでシンプルでストレートである。という事実に対する驚きすらかなぐりすてられるだけの強度がある。故に、ペアリングにあらゆるトゥイステッドは必要ない。教会に流れるのは、実在する教会音楽以外、何者でもない。

筆者は、自分が知りうる限りの教会音楽(そこには「教会」だけではなく「寺院」や「大聖堂」も含まれる)を片っ端からペアリングしてみたが、結果としてヘンデルの有名なラルゴが最適格にあると判断した。音楽には類型化やシミュラクラという難敵があり、例えばだが、J.S.バッハの名曲であり「教会音楽」の代表格でもある「主よ、人の望みの喜びよ」を鳴らすと、多くの人々が「エヴァンゲリヲン」を鑑賞した記憶を想起する。といった偏りを持ってしまうのは不可避であるし、主にゴシック期のパイプオルガン曲は、もっと卑近に「怖い」という感覚を与えてしまい、写真集が内在する「怖さ」と、不必要な共振関係を持ってしまう。

一時期は西洋の音楽史から抹消されかけたという憂き目を持ちながら、現在では世界中で永遠の瑞々しさを感じさせ続けているバッハに比べ、ヘンデルは言わば流行作家で、存命期の名声(一般的評価)は圧倒的だった。いま、クラシック音楽の(現在のカルチャーとの結びつきを拒否し、閉じた)真髄を聴きたかったら、バッハやベートーヴェン、ましてやラヴェルやパーセルなどではなく、ヘンデルを聴くべきだ。そこにはクラシック音楽の構築美、ヒステリックな壮大さ、当時はそうではなかった筈の、堪え難い退屈さ、といった、19世紀以降とのブリッジオーヴァーをほぼ持たない、純クラシックの属性が揃っている。

美しいが、バッハの様に口ずさめる(いわゆる)ポップではなく、途中から口ずさめなくなってしまう対位法と和声法の正統的な実行、神への畏敬がキリスト教に集中しており、他の神々を信ずる異教徒を排除する様な狭い世界観。ペアリングは今回もかなりの成功度を自認しているが、原理的に、判断は閲覧者お一人お一人に委ねる。

幾万と存在するであろう録音から筆者は、もっとも俗なものを選んだ。これは、クラシック音楽を紹介する、アメリカのテレビ番組『The Joy of Music』がアップした物で、演奏は無駄に大仰で雑、大味でポップ。つまりアメリカン・ヨーロピアンだ。いかにもリンチ好みの、ミッドセンチュリーの亡霊の様な、オルガニスト/司会者/番組パーソナリティーのダイアン・ビッシュは齢80にして存命中であり、いつリンチのフィルムに登場しても違和感はない。彼女の「アメリカ中の田舎バカにも通じる、雑な曲紹介」も含め、写真集と共に味わって頂きたい。

最後に、この(クラシック界では)比較的有名な『ラルゴ』を含む作品はオペラ『クセルクセス(1738年完成)』で、つまり「教会音楽」ではない(!)、しかも『クセルクセス』は現在で言うところの喜劇に属する。ヘンデルが最初に書いた喜劇的オペラは、1738年に初演されたが、全く成功せず、ヘンデル存命中に再演されることはなかった(ヘンデルはこの経験からオペラ作曲を止め、オラトリオ作曲に傾倒する。有名な『ハレルヤ』は、4年後の『メサイヤ』によって、今、世界中で演奏され続けている)。この点だけが、今回唯一の、若干のトゥイステッドである。

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。