編著がかのアラン・サヤグ、序文がかの澁澤龍彦、翻訳がかの佐藤悦子、1984年8月10日初版、渋澤死去の約3年前=「下咽頭癌の発見が遅れたために声帯を切除し、声を失う2年前」、出版リブロポート。という、ある意味で最強の布陣であり、単なる”歴史的写真集の中の……”と捌く事が不可能な、アイコニックなまでのアウラ溢れる1冊である。

表紙を捲るとすぐに開始されるのは、かなり大きなフォントで、電光掲示板のように示される澁澤の序文である。冒頭にはこうある。

「これまでにもハンス・ベルメールの画集や写真集はフランスその他では何点も出版されてきたが、最近のポンピドゥーセンターにおけるベルメール展を機として出版された本書ほど、ショッキングな美しさで見る者を魅了するものはないように思われる」

3年後に去る人物の文章とは思えない、躍動的で、江戸趣味の戯作的な言い回しをふんだんに使った「序文」は、全文を転載したくなるほどである。一見、自動書記的(現在なら「chat GPTっぽい」とするのが適切だろう)な説明の様に見えるが、確実な資料性に基づいた、非常に的確で分かりやすい文体は、ベルメールという怪物を飼い慣らした、飼い主の余裕と愛着を感じる(澁澤は本邦に於けるベルメールの紹介者であり、ベルメール以外の怪物たちの紹介者でもあることに説明の要はないだろう)。

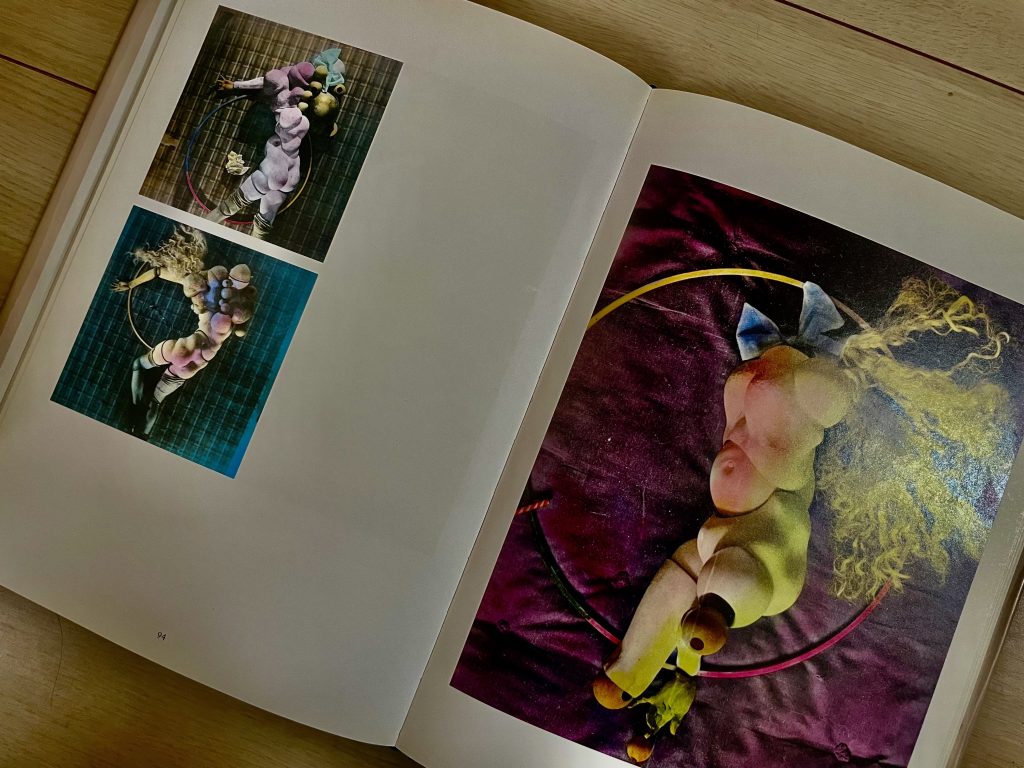

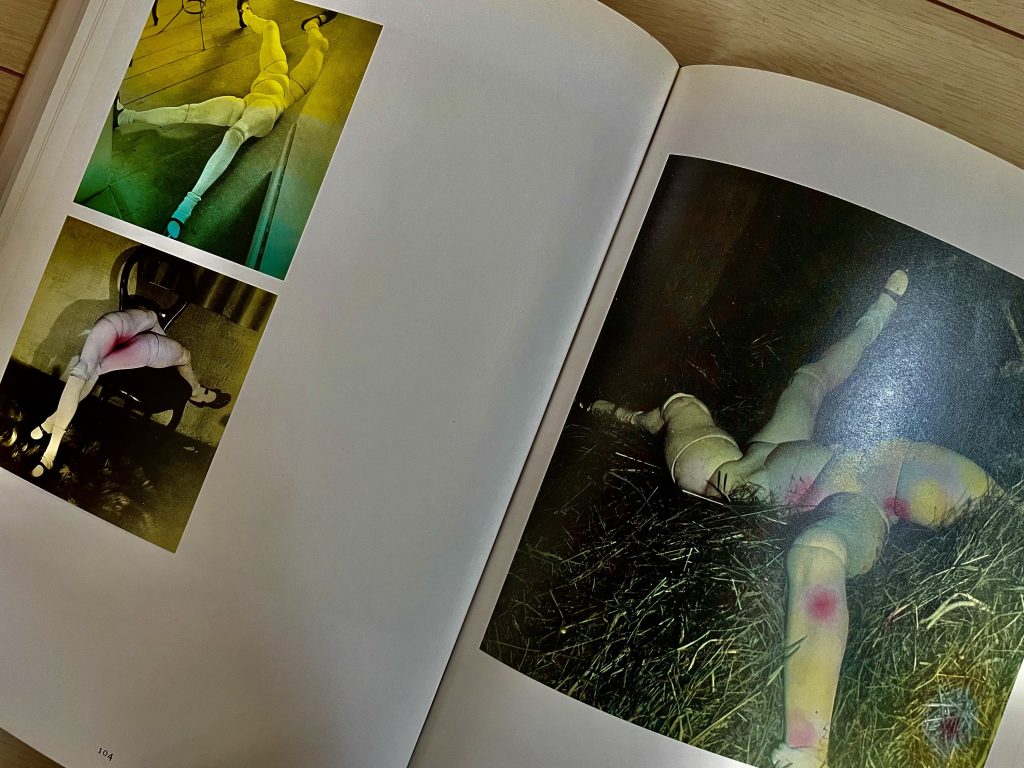

ナチス・ドイツが掲げた優性遺伝子説(アーリア民族の、均整の取れた造形美への耽り)の過剰に対し、更なる激烈な過剰をぶつけることでナチへのアンチとしたベルメールの、美術史に残る「球体関節人形」と、渋澤の、前述、実はかなり粋でユーモラスでもある変態性と知性は、現代人、特に「少女による少女性=処女性=SM性の追求」という地上の地下行動を、マグマとして律し続けていると言えるだろう。

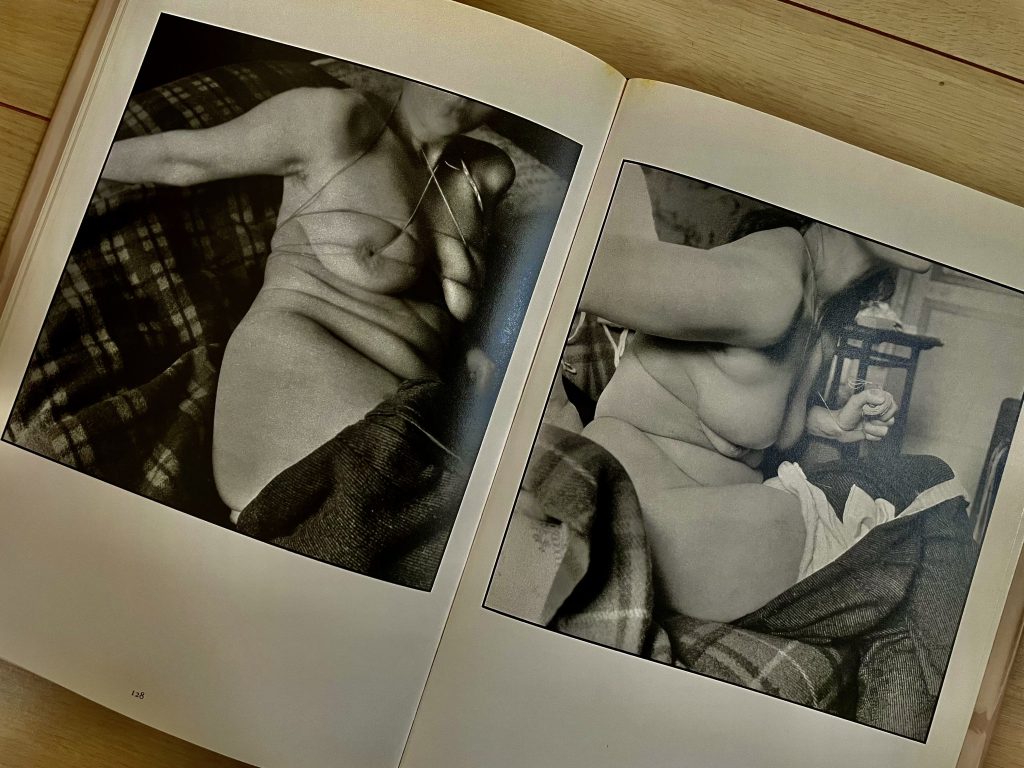

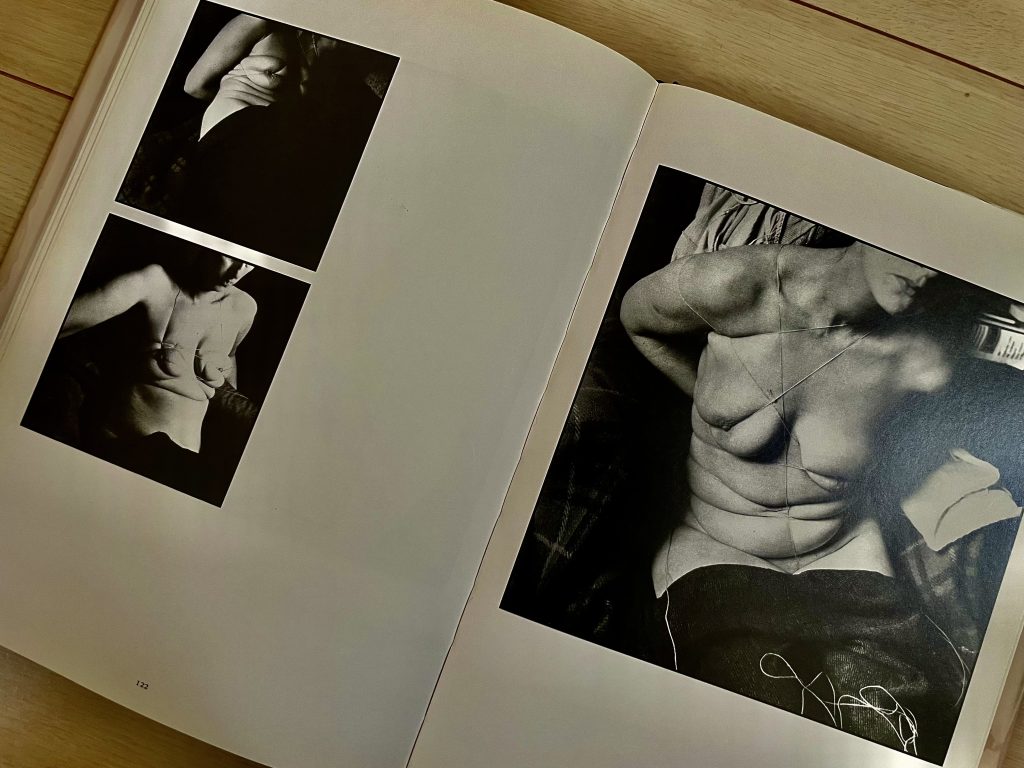

本作の特徴としては、球体関節人形の写真をメインにしながら、1953年よりベルメールと恋愛関係になり、1957年、ベルメールの「イマージュの解剖学」で扱われる、精神病院と収容所経験のダブルイメージ、その母体とも言えるベルメールのミューズ(後の1970年、ベルメール68歳、自身が54歳の時に投身自殺を遂げる。晩年10年間は統合失調症に罹患し、入退院を繰り返している最中の自死であった)であり、自身も画家、特殊作家でもあったウニカ・チュルン42歳当時の緊縛写真(シン・ストリングス=細紐によるもので、現代だったら「チャーシューのような」とするのが適切であろう)が収められている事であろう。

撮影年である1958年『シュルレアリスム・メーム』誌の表紙を飾った一葉と同時に撮影されたアウトテイクは、2年後に統合失調症を発症する予感めいたムードが充溢しており、伝記的な話法で語れば「凄絶」とも言える関係性と死別であるにも関わらず(ベルメールは脳卒中により半身不随だった)、渋澤解説は「さすがのウニカも40を過ぎ、肉体は中年女のそれで、全身の肉はダブついているが」と、軽妙なほどで、ベルメール×ウニカの、ややもするとオーヴァー・シリアスリーになりがちな伝説に冷笑を添え、非現実的なムードを醸し出す序文という、泰然自若な離れ技は、シュールレアリストのカップルに対する最大の賛辞と言えるだろう。

この写真集にペアリングする音楽は、山ほどありそうで、実はなかなか無い。争点は「金属的であるかどうか」だろう。調性を離脱して、音楽のシュールレアリスムとも言える状態に身を置く楽曲が、どうしても逃れられないのが、「柔らかさ/自然」に対する、「鋭さ/不自然」だからだ。

しかし、ベルメールの球体関節人形も、ウニカの緊縛写真も、実のところまるで熟れて蕩ける様に丸みを帯びて、重量的な調和の臨界にあり、あらゆるノイズや無調音楽と調和しきらない。そこに敢えて温かみや微笑みを感じさせる調性音楽を合わせてみても、いたずらにユーモラスなだけで、澁澤の天才には遠く及ばない。

大野格は、私が代表を務めている音楽家のギルド、「新音楽制作工房」の房員で、東京藝大の声楽科卒業という履歴に忠実に、キャリアの初期には19世紀的な調性音楽を脱構築する作風だったが、DAW(打ち込み音楽)の技術を得ることで、表現領域が劇的に広がった作家である。生成AIを得てからは、更に先鋭的な表現に及んでいるが、この楽曲は前AI期のDAW作品である。

「金属の金属性」という、トートロジカルな限界を超え「金属の流体性」の表現は、早くも1991年、映画『ターミネーター2』に登場する、水銀製の高性能ロボットのような、ターミネーターの最新モデル「T-1000型」としてCG技術が完成させ、現在に於いては、液体金属キャラは汎用の位置にまで至っているが、実のところ、音楽に於ける音色、その動性としては、なかなか実現し得なかったと言える。

大野のこの作品は、液体金属が波紋に波打つような弾性を感じさせるミニマルで、展開もなく、物質の質感だけが存在する作風だが、それが液体金属的である、という特異点がペアリング決定の根拠となった。触っても指先が切れない鋭利な刃物、というベルメールの本懐であったアンチ・ナチへの音楽的な同調、SM関係かつ共作者、教育者と優れた生徒、という深い愛情と理解が精神病に彩られる2人の芸術家の生涯を改めて今、斬新に甦らせる力を持ったペアリングとなった。

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。