3人の若い農夫たちが物語を語り始める

ダークスーツにシルクハットで盛装した3人の若い男が、立ちどまってこちらを見据えている。右側の男のきりっと通った鼻筋やうすい唇は彼をすこし冷酷そうに見せるが、ヒゲ一本生えぬようなつるりとした肌からすると、格好よりはずっと幼いのかもしれない。重たげな少したれた目をした真ん中の男は、かすかに歪んだ口元に、皮肉げな表情が読みとれる。同世代の、それも垢抜けた女たちから思いを寄せられそうなタイプだ。そして彼らから一歩離れた後ろを歩く、ほかの2人よりいくつか年上に見える左側の男。くわえ煙草や、斜にかぶったシルクハットから飛び出すくるくるとカールした髪、はっきりとした顔立ちに、悪ガキがそのまま大きくなったようなやんちゃさがにじみ出る。皆20歳前後だろうか。揃ってステッキをついているが、左側の男のステッキは彼の背丈には少々長すぎる。ズボンの丈も少し長いし、よくよく見ると左側2人のスーツにはしわが寄っている――と、彼らを取り巻く風景が気になってくる。3人の革靴が踏むのはあぜ道。ピントのあたらない背景は茫漠とした印象だがおそらく畑だ。奥には小高い丘も見えている。

ああ、と思う。彼らは農夫なのだ。

そうだとするならば、彼らは一体、どこから来てどこへ向かうのか?

1914年、予想よりもずっと長引くことになる第一次世界大戦にヨーロッパ全体が突入していったその年にアウグスト・ザンダー(August Sander)によって撮られたこの一枚「Young Farmers」は、見る者へ実に雄弁に語りかけてくる写真だ。

じっさい、現代アメリカ文学の最重要作家のひとり、リチャード・パワーズの1985年のデビュー作『舞踏会へ向かう三人の農夫』は、ザンダーのこの一枚をきっかけに紡ぎだされた、壮大な物語だった。作品は、3つの物語が交錯しながら進んでいく――現代にあって、デトロイト美術館で偶然目にしたこの一枚に取りつかれ、夢中になって「ツァンダー(Xander)」なる「オーストリア」人の写真家(美術館の写真に添えられたキャプションが間違っていたのだ)を探し求める男。同じく現代を生きる業界紙の記者で、一目惚れした女性を追ううちに自分とザンダーの一枚とのつながりに行き着く男。そして片田舎まで押し寄せてきた人類初の世界大戦に、逃れようもなく巻き込まれていく1914年の3人の若者たち――。

パワーズは写真が撮られたのを開戦直前の5月1日、春の祭典の当日と設定し、さらに3人の若者に名前を与え、互いの関係を結んだ。彼ら3人を通じて、世界が音をたてて悲惨な戦乱期へ転がり始めた20世紀の始まりを語り、そこに自動車王フォードや女優サラ・ベルナール、アインシュタインといった20世紀の偉人たちのエピソードを絡ませながら現代へとつなげてみせたのである。そこに書かれる成功と失敗、繁栄と退廃の物語は、20世紀の世界そのものといっていい。

デビュー作にしてはあまりにスケールの大きいパワーズのこの作品は、各誌で激賞され、衝撃をもって迎えられることになるのだが、それはまた別の話。しかし、その後も膨大な知識と想像力に支えられた大作を書き続けるパワーズを、小説家へと転身させたのが、ザンダーによるこの一枚との出会いであったのは、作家本人も認める事実である。

20世紀初頭、戦争とその合間の不安定な時期を経験しつつあったドイツで、あらゆる階層、世代、職業の人間たちを網羅的に撮影、分類し、自分ひとりの力で「人間図鑑」とでも呼ぶべきものをこしらえようという、荒唐無稽にも思える構想に没頭したザンダー。若い農夫たちを写した一枚は、彼がその構想、〈20世紀の人間たち〉のために写した3万枚とも4万枚ともいわれる写真のなかの一枚にすぎないのだから、その途方もない全貌を思うと気が遠くなる。

だってそもそも、だ。事典や辞書の類いの編纂作業というのは、いったいどの時点で「終了」するのだろう?ウィキペディアは世界中の一般の人々の手によって、いまこの瞬間もふくれあがっているが、決して完成しない百科事典だ。パワーズが〈20世紀の人間たち〉を指して「プラネタリウムがすべての星をカバーしきれないように」と書いた通り、「総覧」なるものは、実はありえないのではないか。

つまりはワールドアトラスという存在そのものが不完全を宿命づけられているわけだし、くわえて当時の社会状況にも阻まれてザンダーの計画は未完に終わる。とはいえ彼は、87年の生涯の半分以上をその計画に捧げたのである。いったい何が、そうまでザンダーを駆り立てたのか。その人生に沿って振り返りながら考えていきたい。

天職との出会い、市民階級への階段

決して順風満帆とはいえない人生を送ることになるアウグスト・ザンダーが生まれたのは1876年11月17日のこと。生まれ故郷のヘルドルフは、ケルンの東、ヴェスターヴァルト地方の山間の小さな村だった。父・アウグストは、炭鉱と農業、昔ながらの手工業で支えられるこの村に根をおろした鉱山技師だったが、体調を崩して以降は小さな農地を耕すことに専念していた。ドイツをヨーロッパの主要工業国に伸し上げた第二次産業革命の波も、まだこの村までは届いておらず、9人きょうだいの4番目として生まれた息子アウグストは、牧歌的な風景の中で育っていく。幼い彼は、夢中になってその景色を絵に描いた。

決して豊かな暮らしではなかったから、家計を支えるために社会の一員となるのは早かった。14歳のときには鉱山に入り、ここで鉱山記録に訪れた写真師に出会う。初めてのカメラをザンダーに与えたのは叔父。カメラを手にした少年は、谷間の奥の鉱山を、かすかな風にゆらぐ植物を、写真に収めながら青春期を過ごした。ザンダーにとって、天職との出会いはこんなにも早く訪れたのだ。

1896年、招集を受けてヘルドルフをあとにした20歳の頃には、写真の経験はかなりのものになっていたようで、兵役中もスタジオへ通って写真を学び、また1899年からは2年間にわたり、ベルリン、ライプチヒ、ドレスデンといった各都市を巡りながら写真の技術を磨いている。この写真武者修行の旅が終わりを告げるのは1901年。オーストリア・リンツで、写真館専属の第1カメラマンとなるのだ。さらに翌年にはドイツ・トリーア生まれの裁判所書記官の娘、アンナと結婚。時を置かずして写真館の所有者ともなっている。

生真面目に地歩を固めていくザンダーの姿が目に浮かぶ。この頃のザンダーのポートレイトがいまも残っている――少し大きすぎるスリーピースにシルクハット、首もとにはアスコットタイ。さらにカイゼルひげを生やしてこちらを見つめる若者。自分を貫禄のある年輩の男に見せようと目一杯ドレスアップしたさまは、どこか3人の農夫たちの写真を思わせなくもない。片田舎の労働者階級出身のザンダーはきっと、一心に都市の生活に溶け込み、裕福な市民階級となることを目指していたのだろう。大学教育まで受けていたアンナの助けを得て読み書きを学び、文学に親しみ(小説はゲーテばかりを好んだ)、音楽にも取り組んで……と教養も身につけていった。

Gypsy, c. 1930

“芸術家”らしかったのは立ち居振る舞いだけではない。写真館を訪れる、裕福で地位も教養もある人々を撮ったザンダーの写真の腕が、すでに確かなものであったことは、国内外の数々の写真展で入賞を果たしていたことがはっきりと示す。とはいえ、のちに〈20世紀の人間たち〉のために蒐集されていくことになるあまたの写真と、この頃の写真とでは大きな違いを見ることができる。

さまざまな分野で近代と現代とがせめぎあっていた当時、肖像写真の主流を占めていたのも、絵画的手法を駆使したものだった。ザンダーがいちはやく評価を得た写真も、この潮流に逆らうものではない――撮影するのは豪奢な調度を取り揃えたスタジオ、また暗室では現像中のプリントにブラシをかけたりこすったりして、被写体の顔のあらを暗室で修整する――仕上がったプリントのなかで、多くの被写体は、まるでカメラの存在に気づいていないかのようにカメラに目線を向けず、美しい瞬間を切り取られている。たしかにほかとは一線を画す出来栄えではあるけれど、印象派の絵画のごとき作品には違いない。

のちのザンダーの被写体の誰もが、社会的身分を主張する装いで、何ごとかを訴えるようにじっとカメラを見つめようになることを思うと、その間には大きな隔たりがある。

絵画的写真との決別のきっかけは、リンツのスタジオを閉めてケルンに移った1910年以降に訪れたようだ。このときまでに妻との間に2人の息子をもうけ、引っ越し後にはさらに双子の男女が生まれる(息子は生後間もなく死亡)。引っ越してはじめの数年、ザンダーは収入の足しにしようと、カメラを携えてケルンから故郷のヴェスターヴァルトまで出かけて行き、その先々で人々を撮った。すぐに彼らはザンダーの得意先となる――ケルンからやってくる写真家を、皆で着飾って待ち受けて撮影を頼む家族、プリントを注文する人々。ザンダーにとって彼らは勝手知ったる人たちだ。地に足をつけて、その日その日を生きていく彼らは、実直に家族を支えながら成長したかつてのザンダー自身の姿だし、彼らと同じ方言も話す。スタジオを出て、戸外のさまざまな環境、さまざまな光のなかで彼らを撮るときに、それまでの洗練された技術は、もはや必要ではなくなっていく。

ポートレイトの集成で世界をとらえる冒険

いい部分も悪い部分も関係なく、あるがままを写す。若くして出会った写真の分野で成功を収め、自信をもって故郷に立ち戻ったザンダーのなかで、その後の生涯、寸分も揺らぐことのないスタイルが培われていく。人々の生活を徹底的に採集し、現代を包括的に描くというライフワークの構想が、彼の内にわき上がる。第一次世界大戦の兵役で撮影は一時的な中断を余儀なくされるが、この戦前のポートレイトが礎となり、さらに戦後、新しい時代に向かおうとするアーティストたちにも出会って、素朴で明快だが途方もない試み〈20世紀の人間たち〉が本格的に始動する。

1918年にドイツが大戦に敗北し、帝政崩壊後に成立したワイマール共和国の統治下で、ザンダーは恐るべき熱情をそのカタログづくりに注いだ。〈20世紀の人間たち〉の構想の全貌は、1927年、ケルン芸術協会で開かれた個展にあたってザンダーが記した文章にもっとも明らかだ。

『20世紀の人間たち』

――写真による文化作品。社会的階層をもとに7つのグループに分類、約45のポートフォリオで構成される。

どうしてこのような作品をつくることを思い立ったのか、と聞かれることがある。

「見ること」「観察すること」そして「考えること」

これがその答えだ。

絶対的にありのままに我々の時代の絵を描くには、写真ほどわたしに適したものはない。過去を伝える挿絵つきの本などもあるが、写真は新しい可能性を与えてくれた。写真は物事を高貴なる美しさで描写することも、恐ろしいほどの真実味をもって描写することもできる。そうしてまた、とてつもない欺き方をすることもできるのだ。

わたしたちは、真実を見ることに耐えられねばならない。それが都合のいいことであろうとなかろうと、この真実を、共に生きる仲間たちへ、また後世の人々へ伝えなくてはならない。もしわたしが、健やかな一人の人間として、物事をあるべき姿やありうべき姿ではなく、あるがままの姿で見るのが不謹慎だとおっしゃるのならば、それは申し訳のないこと。何しろわたしには、そうすることしかできないのだから。

(中略)

小道具を使ったり、わざとらしいポーズをつけたり、人工的な効果を狙った写真は砂糖をまぶした写真のようなもので、わたしが最も嫌悪するものだ。だからどうかわたしに、正直に真実を語らせていただきたいのだ。わたしたちの時代について、そして人間たちについて。

ザンダーの、一点の曇りもない写真への信頼が、強く胸を打つ一文ではないか。これに先立つ1924年頃には、「農民」、「職人・手工業者」、「女性」、「職業と社会的地位」、「芸術家」、「大都市」、「最後の人間たち」という7グループの写真の分類を決めている。タイプライターで書いた草稿を幾度も修正、加筆しながら、ファイルの数は膨れ上がっていったようだ。各ファイルに収める写真は12点程度。全体ではゆうに500点を超える。

この頃のワイマール共和国はといえば、敗戦後の幻滅とかつてない大不況とに襲われ、国民に拭いようのない不安が広がっていた頃。政党が乱立し、あらゆるイデオロギーが入り乱れる頼りない状況だったから、“ドイツらしい”アイデンティティーのよすがを誰もが求めていたのだろう。この時代、ドイツで多くのポートレイト写真集や、写真つきの現代史ルポがものされているのもそれを裏付ける――1929年に出版されたザンダー初の写真集『時代の顔』もこの流れのなかにある。60点のポートレイトからなるこの写真集は、500点以上を収める予定の〈20世紀の人間たち〉の、海図とでもいうべきものだ。農民に始まり各階層や職業の人々を経て失業者で終わるという構成で、見開きの片ページに1点ずつが配置されていく。ほかの写真集やルポに比べ、特定の階層に肩入れをせず、あらゆる階層をカバーしながら社会を見つめるという点で、この写真集は抜きん出ているが、ザンダーの構想がこの時代の産物であるのもまた、確かなところだろう。

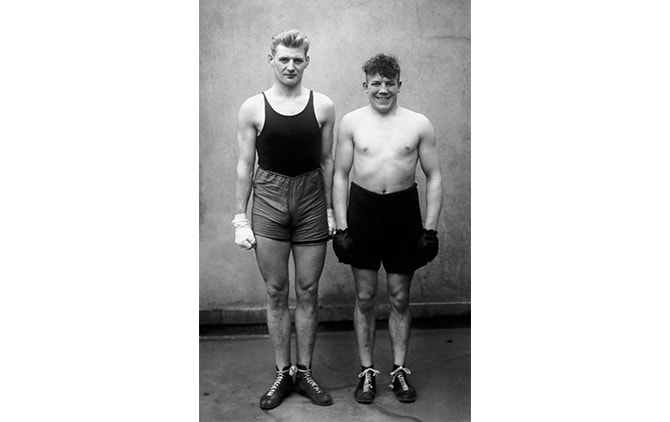

Boxers, 1929

細かなファイル分類が残されているがために、ザンダーは理性的な作家と見なされがちなのだが、実はこの分類には、いくつもの疑問をさしはさむことが可能だ。芸術家やギルド的職能に、当時の人口比率に照らし合わせると大きすぎる分量が割かれていること、「女性」や「大都市」などジェンダーや環境を表すグループの写真群は、ほかのファイルにも分類可能であること、大企業の経営者やそこに働くサラリーマンなど、当時ぐんぐんと数を増していた人々がほとんど無視されていること……。一見いたって分析的に見えて、実はこの分類にはザンダー自身にとって望ましい社会に対するプロットが、色濃く反映されているとはいえないか。

そのプロットとはつまり、人間の文明の根幹をなすのが、自分たちの手で自分たちの畑を耕して暮らす農民たちであること。さらにそこから労働者たちを経て社会の各階層を上っていくと最後に都市が繁栄し、それと表裏一体の退廃が訪れること。

工業化と合理化が進んでいこうとする“じっさいの”20世紀と照らし合わせると、ずいぶん保守的……もっというなら時代錯誤の社会が、ザンダーの心のうちには描かれていたことが分かる。網羅的な20世紀の人間像を目指しながら、実際の被写体はヴェスターヴァルトやリンツなど、彼のごく狭い行動範囲の中に生きる人々に限られていたことも、ひとつにはこれで説明がつく。〈20世紀の人間たち〉とは、自らが編み出したプロットをたどって織り上げる叙事詩だ。それを完成させようという気迫は、「狂気」と呼んでもいいのかもしれない。明らかに手に余るプロットに沿って、根気づよく、脇目もふらず撮影と編纂を続けたことが何を置いてもザンダーの傑出した価値だ。結果的に彼の残した写真たちは、資料的な価値を持つものではあるが、すぐれた語り部としてのザンダーを見失ってはいけない。

![Painter [Heinrich Hoerle], 1928](https://imaonline.jp/wp-content/uploads/2019/03/archive-20190314august-sander_08.jpg)

Painter [Heinrich Hoerle], 1928

事実を正確に再現する古風な撮影装備と手法

プロットを語るにあたり、ザンダーは自分に一切、手を抜くことを許さなかった。

撮影のときには被写体に笑わないよう指示をしていたことを、ザンダーの助手を務めていた女性が述懐している。「笑顔に本質は出ない」とザンダーは常々いっていたという。「笑顔は本当の表情にならず、真剣な表情こそその人の本質を表す」と。

スタジオ撮影の場合には、偽りのストーリーを与えてしまう書き割りの背景ではなく、グレーのバックを使う。戸外の場合は入念にロケーションを選びとる。厳密に現実を撮らなければならないのだから、自然光が絶対条件だ。

カメラは戸外の場合にも、当時すでに普及していたスナップ用カメラではなく三脚が必要な大型カメラ。同様にフィルムも、より扱いのやさしいロールフィルムではなく大判のガラス乾板にこだわった。ガラス板に感光材を塗布した乾板は高価なものだったから、ザンダーが一人の被写体に対して1カット以上切ることはまれだ。さらにこのセットでは露光に数秒間かかるから、被写体はその間ぴたっと止まっている必要がある。ザンダーの被写体が、カメラのこちら側のわたしたちを通り抜けるような強い視線をしているのは、そのためもあるだろう。

![Painter’s Wife [Helene Abelen], c. 1926](https://imaonline.jp/wp-content/uploads/2019/03/archive-20190314august-sander_09.jpg)

Painter’s Wife [Helene Abelen], c. 1926

土まみれの手で握りしめた種を、よく耕されて柔らかそうな畑に撒く農夫、埃だらけだが洒落た格好をして、両肩で重いレンガを担ぐ若い職人、ゆったりめの白いパンツと白シャツ、ネクタイという男性的な装いにフラットシューズを合わせ、くわえ煙草で挑むような視線を送る現代的な女性……。あらゆる立場のあらゆる人々が、皆、誇り高い表情をしているのは、ザンダーが彼らそれぞれにもっともふさわしい撮り方を探り当てた成果にほかならない。

写真館付きの写真師としての技術と、大きな意図を持った芸術家の志向。そのまれなコンビネーションを、彼の仕事には見ることができる。

さらに完璧主義は撮影だけでなく、その後の編纂作業にも及ぶ。大きめの画角で撮り、一点一点を細心の気配りをもってトリミングするのがザンダーの常だった。しかし撮影同様、その作業は完遂されることはない――たびたびの妨害による数年間の、また彼の死によって永遠となってしまった中断のために、彼が生きていたらどんなトリミングになっていたか、実は分からないままの作品も多いのである。

Soldier, c. 1940

現実社会との軋轢に阻まれた大プロジェクト

ザンダーの作業がしばしば中断されたことに、ここまで幾度か触れてきた。一度目が第一次世界大戦の兵役によるものならば、二度目はナチスの台頭によるもので、より深刻で絶望的だ。

少数民族、病人、革命家、失業者などが、“立派で美しい”人々と並ぶその写真集は、ナチス・ドイツの民族観とは決して相容れない。息子エーリッヒはドイツ共産党員ではあったが、ザンダー自身に特に左翼的思想があったわけではないのは、いうまでもないこと。にもかかわらず、ザンダーと彼のプロジェクトは断罪されることになる。1934年、『時代の顔』の印刷原板がすべて破棄され、回収可能な写真集はすべて燃やされてしまうのだ。さらにエーリッヒも反ナチス運動のかどで10年の禁固刑を宣告される。その後も権力の監視下に置かれ、頻繁に家宅捜索される苦悶の日々。

先に挙げたザンダーの元助手が、この頃ザンダーの地下室に入り、目の見えない人や貧困にあえぐ人々を写した大量のポートレイトが隠されていたことにひどく驚いたと回想している。ナチスによる圧政と戦乱を避けて地下に隠されたネガは、4万枚にもなったという。

しかし、運命はザンダーにとことんまで苛酷だった――息子エーリッヒは刑期を終える寸前に獄中で病死。さらに戦後のどさくさのなかで、ネガのほとんどが焼失してしまうのだ。

失意のうちに、ザンダーは妻とともにヴェスターヴァルトの山中の田舎町クーフハウゼンへと引っ越し、それらすべての艱難をからくも生き延びた1万枚のネガを編集し、何冊かの写真集を出版したりしながら時を過ごした。気力も失われ、体力も低下していくなか、自分の計画がもはや完成しないことを、この頃のザンダーはもう知っていたのだろうか。

Children Born Blind, c. 1930

人生をかけたプロジェクト〈20世紀の人間たち〉を、ほかならぬ20世紀の社会に阻まれ、大した評価を受けることすらなかったザンダー。最晩年になってようやく、彼にスポットライトがあたり始める。1951年、今も続くドイツの「フォトキナ」展の第2回展にザンダーの写真が選ばれ、さらに翌年には、当時ニューヨーク近代美術館(MoMA)で写真部門のディレクターを務めていた写真家のエドワード・スタイケンが、ドイツのザンダーのもとを訪れる。1952年に開催され、その後世界中を巡回することとなる『The Family of Man』展に、3点の写真が展示されるのだ。とはいえあまりにも遅い評価ではあった。最愛の妻も亡くしたザンダーは、1964年、87歳でその生涯を閉じる。

『時代の顔』に刊行予告と予約書が添えられていた〈20世紀の人間たち〉だが、それが本のかたちで日の目を見ることはついになかった。今、わたしたちが見ることのできるザンダーの写真は、すべて時代の気まぐれに取り残されたものだけだ。かといってそれが、彼の功績の価値を減じるものではない――彼の気迫は、どの一枚にも同じだけ込められているのだし、未完ゆえにわれわれは、ザンダーの世界の無限の広がりに思いをはせることができるのだから。

Bricklayer, 1928

その時代をとらえ、未来を描く肖像写真

アルフレッド・スティーグリッツやマン・レイ、ポール・ストランドといった同時代のアメリカの写真家たちの洗練された手法や、彼らが得ていた早くからの評価を考えると、ザンダーのなしたことはあまりにも実直かつ素朴だ。やはり同時代に、消えつつあったパリの古きよき風景や人々の生活を撮ったウジェーヌ・アジェとは、近いものがあるかもしれない――アジェのほうがひたすら記録を集積したのに比べ、ザンダーはプロットを語ることをただ目指したなど、大きな違いはあるのだが。

“砂糖をまぶした”手法をきらったザンダーの写真は、彼の死後も多くの写真家をとらえており、たとえばダイアン・アーバスは60年代からザンダーの写真を研究して強い影響を受けているし、ベッヒャー夫妻によるタイポロジーにもザンダーの大きな影響を見てとることができる。さらにアンドレアス・グルスキー、カンディダ・ヘーファーら、ベッヒャー・スクールの作家たちが現代の写真の最前線をなしていることを考えると、図らずもザンダー自身が生みだした、〈20世紀の人間たち〉に加えるべき1ファイルを空想せずにはいられない。

「写真家」という名のそのファイルには、狂気的なまでに真剣な眼差しをして、深い思索を身体を動かすことでバランスをとろうとする人々の姿が収められることだろう。

目の前の物へ細やかな視線を注ぎ、あまつさえそれを壮大な編み物として織り上げようとしたザンダー。20世紀を編もうとしたザンダーは、救いがたいほどに19世紀の人間だった。激動の時期にあって、生涯をかけて未来のプロットを描き続けた。

21世紀を生き始めたわたしたち多くの20世紀人もまた、揺れ動く世界を目の前にしている。これからわたしたちが本当の未来を描こうとするとき、ザンダーの写真はきっと、頼りがいのある指針となってくれるに違いない。

アウグスト・ザンダー|August Sander

1876年、ドイツ・ヘルドルフ生まれ。兵役に就きながら写真を学び、オーストリアの写真館で働いた後、1910年にケルンでスタジオを開設。1918年頃から〈20世紀の人間たち〉プロジェクトの構想実現に向けて活動を始める。1929年に写真集『時代の顔』を出版。生涯にわたってドイツ社会のあらゆる階層の人々を撮り続けた。1964年、死去。

阿久根佐和子|Sawako Akune

文筆家。鹿児島県生まれ。東京大学文学部卒業(英語英米文学)。雑誌への執筆のほか、翻訳、書籍構成なども手がける。2011年、東京・浅草にオルタナティブ・スペース「GINGRICH(ギングリッチ)」をオープンした。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。