─まず初めに、お互いの作品や制作に対する印象について教えてください。

鈴木理策(以下RS):僕が初めて柴田さんをお見かけしたのは、自分が写真学校の助手をしていた時代ですから、もう40年近く前になります。たしか当時はアメリカの風景を撮られていた頃で、とても素晴らしい作家がいるなと感心したものでした。その後まもなく〈日本典型〉を発表されて――。

柴田敏雄(以下TS):そう、最初に会ったのは写真学校でしたね。PGIで鈴木さんの個展を見たのをいまでも覚えてますが、異質でしたよね。並の作家ではないなということはすぐにわかりました。その後は木村伊兵衛写真賞の受賞、東京都写真美術館での個展と活躍されましたよね。僕が写真を始めた70年代とは明らかに違う写真でした。大きなカラープリントが並べられて――。作品を見せることに対する意識が全く違うんだなと思いましたね。僕も大きなプリントを制作してきたけど、もうそういうことが自然とできる世代が現れたんだと。それまでの写真って小さいのが普通で、美術館の壁に持ってくると見栄えがしなかったんですよ。80年代の美術館建設ラッシュを経験し、写真が美術館で展示・収蔵されるのを見てきた世代の発想を目の当たりにした気がしました。

RS:柴田さんのお仕事は、いわゆる写真の世界とは良い意味でズレていて、自分の世代にとってはとても重要な存在でした。そういう表現と出会えたからこそ、今日まで写真を続けてこれたと思っています。

TS:僕は写真をメディアにしつつも、いまだにタブローを目指しているところがあって。自分の写真は「絵画」だと思いたい節もあるんですよ。おそらく、鈴木さんも一緒だと思うんですよね。写真というと社会的な事象を相手にしがちですが、鈴木さんの作品は自己の内面に下りていく類いのものであり、内面世界を表現している感じがあります。お互いにスタート地点は違いますけど、同じようにタブローを目指しているんじゃないかと思っていますよ。

鈴木理策《知覚の感光板 18, PS-434》2018年 作家蔵

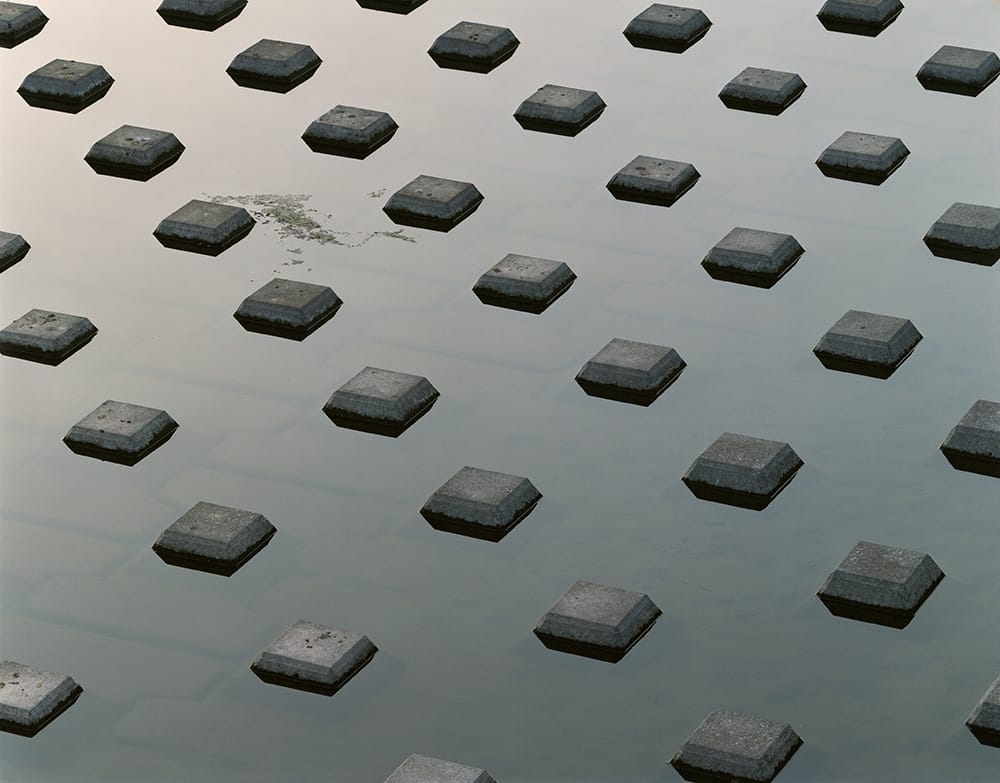

鈴木理策《水鏡14, WM-77》2014年 作家蔵 鈴木理策《水鏡 14, WM-79》2014年 作家蔵

─柴田さんの「スタート地点」というと?

TS:僕はセザンヌの画集を見て、絵描きになろうと思ったんです。しかし、そこから現在に至るまでには紆余曲折がありました。僕が藝大に在学していた頃は、ちょうど学生運動が激化した時期でね。芸術をやるにしても社会との関係を看過するわけにはいかないと思い、アメリカのポップアートなんかに関心を寄せるようになった。写真製版のシルクスクリーンだと、描かずともイメージを作ることができるでしょう? 自分がそれまでやってきたデッサンやドローイングが古臭く思えてね(笑)。同世代は映像表現か、ミニマリズムに傾倒していくきらいがありました。私は前者に親近感を覚えたりスーパーリアリズムを真似してみたり、いろいろかじりましたが、自分が関心を持つ表現には常に写真が何らかのかたちでかかわっていました。それで写真の方へ向かっていったんです。

70年代の日本では、社会と関わるツールこそ写真だという考え方が主流でした。でも、僕は直接的な表現が好きではなく、できればあまり社会と関わっていたくないと思う性分なんです。だから当時の写真界の価値観を内面化することには抵抗があったし、そういう意味で写真的な表現はしたくなかった。ベルギーに留学して、一から写真を学び直すなかで、エドワード・ウェストンの〈Pepper〉を見て「これだ!」と思いました。単純な動機ではあるんですが。それ以降は造形表現として純粋な写真を撮るようになりました。

─社会におけるアート/アーティストの位置をめぐっては、さまざまな考え方があり得ると思います。鈴木さんはご自身に照らして、その点をどう考えますか?

RS:アートが社会問題に対して有効であるとは思います。ただ、自分がそれに向いている作家であるとは思っていなくて。逆に自分がやりたかったことは、ごく個人的なことをいかに表現していくかということであって、何かを広く社会に投げかけることではなかったんですよね。自分の些細な気持ちの変化を何らかのかたちで表現した「その後の出来事」がどうなるのか。それを楽しんでいる感じがあります。柴田さんがウェストンをご覧になったのは、たしかザブリスキーギャラリーでしたっけ?

TS:そうです。当時ポンピドゥセンターの前にあったパリ支店で。そのときはグループf/64の展覧会が開かれていました。初めて見る作品もありましたが、それよりも驚いたのは写真がギャラリーで販売されていること、それ自体でした。それまで僕が知っていたのはカメラメーカー系のギャラリーだけで、そこでプリントが販売されることはありませんでしたから。もうそういう時代が来たんだなと、写真に対する認識が変わる機運のようなものを感じましたね。

RS:オリジナルプリントの価値というものが認められた時期ですよね。写真が売買の対象になり、美術館やギャラリーで展示され始めていることは、写真学校に入ったときから教わっていました。柴田さんがおっしゃるように、それが当時の機運でした。メディアとしての機能にとどまらない、写真の別の方向性が示された時期だったんだと思います。そう教わってきたからか、自分の中にも同様の価値観はありますね。さまざまな場所に遍在して消費される写真よりは、鑑賞者と一対一で向き合い、双方向的なやりとりが生まれる視覚的表現として、写真が成り立つといいなという気持ちが強いです。

─今回の展覧会では、セザンヌが重要なテーマのひとつになっています。お二人がセザンヌに共感する理由とは何でしょうか?

TS:セザンヌが美術史に登場した後、彼が世界中に与えた影響は計り知れませんよね。絵画のターニングポイントを作った人というか、絵画の役割や方向性を変えた人だと思います。60年代・70年代の日本写真がなぜ自分にそぐわないと思っていたかというと、美術として観たときに「骨格がない」からです。社会批判の先鋒というスタンスが受け入れ難かったのも理由のひとつですが、やはり造形理論の欠如に最も不満がありました。セザンヌ以降の絵画には、よく知られるように、球や円柱として自然をとらえるという造形の原理があります。それは自分が表現を試みるたび、繰り返し、繰り返し思い出される。あるいは、しつこく、しつこくまとわりついてくる。そういう「骨格」の存在を意識するとき、セザンヌに凄みと敬意を感じますね。あと、社会と隔絶された彼の生き方はいいですよ。アーティストのあるべき姿、生き方だと思います。少なくとも「時事問題を扱わないとアートたり得ない」「マーケットに消費されないとキャリアが築けない」といった悩みとは無縁でいられますよね(笑)。

RS:写真が登場してものの見え方に対する意識が変わると、絵画もまた新たな展開を迎えました。変化の波を一番に受けたのは印象派の画家たちで、セザンヌはその後進に当たります。印象派は「いま見えている現象にどう対応するか」ということに腐心しました。しかし、それではみな同じ絵になってしまうのではないかと、セザンヌは感じたように想像します。彼ら後期印象派は「自分自身がそこにいる」という話を、もう一度し始めた世代なんだと思います。セザンヌは、それを「感覚」という言葉で表現しました。つまり、自分自身が感覚するということは、自分自身がそこに在るということにほかならず、また自分が感覚することによって外界が存在すると彼は考えたわけです。自分と外界とのやりとりが表現されているところに、セザンヌの面白さがあります。結構無茶をしているようにも思えますが、一方で、それを受けて立っているところに憧れもしますね。偏屈だったみたいですけど、そのタフな感じはすごくいい。

─鈴木さんは実際にサント・ヴィクトワール山を撮影していますが、何がきっかけだったんですか?

RS:斎藤義重さんからセザンヌは絵画に物語を持ち込まず、目に見える対象だけを描いたというお話を伺ったのがきっかけですね。サント・ヴィクトワール山そのものを写真に撮ったら、セザンヌのやろうとしたことがわかるかもしれない。そんな思いつきから始まったことでした。あと、これだけ情報が氾濫した世の中で、サント・ヴィクトワール山と聞いてまず思い出されるのが油彩画というのも変な話だなと思って。それで実物を見ようと現地に行きました。

─なるほど。セザンヌが絵画でやろうとしたことを写真で。柴田さんは学生時代、スーパーリアリズムを真似してみたそうですが、写真を絵画でトレースしてみて何か発見はありましたか?

TS:真似して描きながら気づいたんですが、僕はものとものの境目がどうなっているのか非常に気になるんです。その境目とは面と面の境目なのか、どうなのか……。しかし絵で描くと、それは絶対に線による境界になってしまう。一方、写真にはボケっていうものがありますよね。自分で写真を撮るようになると、そのボケというものが余計に許せなくなってね。それで大判カメラで撮るようになったんです。当時は「アレ・ブレ・ボケ」がもてはやされていましたけど、あれは……苦手でしたね(笑)。

RS:近年は、ラムダプリントをメインに制作されているんですか?

TS:そうですね。以前はネガからダイレクトプリントしていたんですが。

RS:タイプCプリントに限界を感じたのは、どういった部分ですか?

TS:やはり印画紙のサイズですね。大きいサイズの紙が生産中止になって、一時期1メートル幅が最大ということになってしまった。そんな折に、アメリカのギャラリーからラムダプリントを勧められました。2008年のことです。

RS:いろいろな部分で、印画紙の状況は大きく変わりましたからね。コダックでも一回コントラストがすごく強くなって、その後また軟調に戻ったりとか。

TS:そうでしたね。一方ネガは決まった情報しか持っていないから、印画紙の変化に合わせるほかない。どうせなら、ということで僕はラムダプリントを選択しました。

RS:ラムダプリントはネガの情報が一度デジタルデータになるので、コントロールの幅が良くも悪くも大きいですよね。こう言ってよければ、なんとでもできてしまう。柴田さんは画像の情報を操作するとき、気にしていることはありますか?

TS:意識することは場合によって違いますが、いずれにせよ不自然な操作はしないようにだけ。

RS:モノクロだと印画紙のラティチュードに応じて、半ば自動的に画像各部のトーンが決定されます。しかし、カラーの場合、色を再現しようとすると、どうしても記憶によるじゃないですか。出来上がった写真と再訪した現場の色が違うということはあったりしますか?

TS:もちろん、ありますね(笑)。条件が違いますから、同じにはならない。暗室ではいいと思っていても、次の日になると気持ちが変わっています。ひと月経てば、また変わっている。写真だと何枚でもやり直せるから「もう少し、こうかな」なんて思ってしまいます。しかし、それは絵を描いても同じで、ここで終わりと思っても、あとでまた描き足したくなる。そうなってくると、いよいよ終わりがない。いつまで描き続ければいいんだろうって。それは、僕が絵をやめた理由のひとつでもあるんですけどね(笑)。

RS:僕は撮影の現場では極力「何もしない」というか、作為的にならないよう努めています。一方で柴田さんは風景とのやりとりを積極的にされているから、二人の写真は全く別種のものに思えます。でも、こうやってお話ししていると、例えば「気持ちが変わる」とか、そういう部分は共通しているんですよね。似ているなと思いました。ひとは時間の経過と共に変化していくものだし、だからこそ決められないし、決まらない。いつまでも撮影していたいし、いつまでも選ばずにいたいところを、展覧会をやるとなるといや応なく決まってきてしまうから、難儀ですね……。

TS:僕も、自分と鈴木さんは似ているなと思っていました。まあ、僕の場合は写真に限らず、何についても決めたくない性分なんですけどね(笑)。 写真には、「ある状況を受け入れる」というパッシブな側面があります。そういう意味では、写真というメディアはすごく自分に合っているなと思いますね。ただ、全部が全部受動的になってしまうと何もできないので、どこかで主体性を発揮しないといけない。若い頃とは違って、年齢を重ねるごとに主体性を発揮することが難しくなっている気がしますよ(笑)。

RS:晩年のモネの逸話を思い出しますね。彼が注文された絵画をいつまでも描き直しているから、怒った画廊が「一体これで何度目だ! 見たものが変わるなんて、あなたがずっとやってきたことじゃないか」と皮肉ったという(笑)。

TS:写真の場合は、シャッターを切ることで状況が一旦フィックスする。とはいえ、その後のプリント作業になると……。

RS:撮った後の仕事によって、写真の見え方って大きく違ってきますからね。

鈴木理策《Still Life 21, ST-128》2021年 作家蔵

─展覧会や写真集で複数の写真を見せるとき、鈴木さんは何を根拠にシークエンスを組んでいるんでしょうか?

RS:造形的な理由というよりは、リズムやテンポが優先されますかね。鑑賞者が最初に画面のどこを見て、どのように視線を移していくか。画面の中のナラティブのようなものを気にしつつ、次の写真にバトンをどう渡すか考えていますね。写真はあくまで断片であり、全体を語るものではありません。人間の視知覚も同様で、全体を見ることはできず常に断片を見ていて、それらは意識によってつながれています。見ることは、ある意味とても「写真的」で、両者のことを考えながら写真を組んでいく・選んでいく過程は楽しいと思いますね。

TS:そこは僕と違うところだな(笑)。僕は、自分の写真を自分で選ぶことを避けるので。展覧会でもキュレーターにセレクションを任せてしまうことが多い。「この人はこれを選ぶのか!」という驚きを楽しんでいる感がありますね。

─お二人の写真とアーティゾン美術館の珠玉のコレクションが共存する展示空間で、写真と絵画というテーマがどのように展開されるのか、楽しみにしています。

TS:僕は、絵画と写真の垣根がなくなるといいなと思っているんです。良くも悪くも、写真の世界は少し特殊ですからね。絵画から写真にごく自然に移った身としては、そこにギャップを感じることなく、二つの分野を行き来できたほうがいいと思っています。

RS:僕もまったく同感です。でも同時に、そこで浮き彫りになる「絵画と写真の違い」というものにも意識的でありたいと思っています。写真ならではの特性とは何なのか? それは常々気にしていることでもあります。

| タイトル | |

|---|---|

| 会期 | 2022年4月29日(金)〜7月10日(日) |

| 会場 | アーティゾン美術館(東京都) |

| 時間 | 10:00〜18:00(金曜は20:00まで) |

| 休館日 | 月曜 |

| URL |

柴田敏雄|Toshio Shibata

1949年、東京生まれ。東京藝術大学大学院油画専攻修了後、ベルギーのゲント市王立アカデミー写真科に入り、写真を本格的に始める。日本各地のダムやコンクリート擁壁などの構造物のある風景を大型カメラで撮影し、精緻なモノクロプリントで発表。2000年代よりカラー作品にも取り組み始め、その表現の領域を広げる。国内外多数の美術館に作品が収蔵されている。

鈴木理策|Risaku Suzuki

1963年、和歌山県新宮市生まれ。東京綜合写真専門学校研究科卒業。地理的移動と時間的推移の可視化を主題にシークエンスで構成した第一写真集『KUMANO』を、1998年に刊行。一貫して「見ること」への問題意識に基づき、熊野、サント・ヴィクトワール山、桜、雪、花、ポートレイト、水面などのテーマで撮影を続け、展覧会や写真集を通して作品発表を重ねている。