毎月IMAが開催するオンライン写真コンテスト「IMA next」では、毎回異なるテーマを掲げ、写真家やキュレーター、編集者などがゲスト審査員となり優れた作品を選出する。第36回目ではテーマを「MISTAKE」とし審査員にエリック・ケッセルスを迎える。ケッセルスは、秀逸なブラックユーモアと編集力を切り札に、ファウンドフォトの海の中から 新たな物語を紡ぐ可能性を秘めたイメージを見つけ出し、作品へと昇華させる類稀な才能の持ち主である。ユーモア写真の達人は、なぜいつも斬新なアイデアに尽きないのか? 『IMA』vol.19で掲載したインタヴューを取り上げ、その秘密に迫る。

インタヴュー・文=深井佐和子

目次

ファウンドフォトの魅力との出会い

― 1996年にパートナーであるヨハン・クラマーとともに設立したコミュニケーションエージェンシー「ケッセルスクラマー」は、どのようにスタートしたのでしょうか?

以前はロンドンの広告エージェンシーに勤務していたのですが、みんなを楽しませようと思って、同僚だったヨハンと、プレゼンテーションにニワトリの着ぐるみを着て行ったんです。その直後に解雇されたので、「勇気を持ってバカげたことをやってクビになるくらいなら、クビにならないように自分たちで起業しよう」と、立ち上げたのが「ケッセルスクラマー」です。アムステルダムには使われていない教会がたくさんあるので、そのひとつを改装してオフィスにしました。仕事でどんなにくだらないことをしても、母親には「毎日教会に行っている」とアピールすることができますから(笑)。

設立当初は、なかなか良いクライアントはつきませんでした。でも、徐々にユーモアのあるヴィジュアルを通して、ひどいコンテンツを面白くインパクトのあるものに変換することが仕事の楽しみになっていきました。代理店のデザイナーをしていると、広告業界が「完璧なイメージ」を中心に回っていることに気付かされるんですけど、その頃ちょうどベルギーのフリーマーケットで古いポストカードや写真、遺品のアルバムを集めるのにハマっていて、そのゆるさや、完成度の低さに強烈に惹かれるようになりました。

『Useful Photography』

― 2000年には、当時まだ世界で類を見なかったファウンドフォトを用いた雑誌『Useful Photography』 を創刊し、話題となりましたね。匿名のアマチュア写真を編集しようと思った理由とは?

蚤の市やインターネットからとにかくイメージを集めまくっていたので、その数は膨大になり、それらを発表するにはどうしたらいいのか考えるステージに突入したんです。そこで、写真がもともと持っていたコンテクストを捨て、まったく新しい文脈を作り、編集してみようと思いつきました。ひとつのテーマを設けて編集する写真集シリーズ『In Almost Every Picture』は、まさにそのアイデアがかたちになったものといえます。アマチュア写真を使って、一見プロフェッショナルな写真集のように仕立て上げ、まるで小説のようにイメージを読むことをシリーズを通して一貫して提案しています。

『In Almost Every Picture』

例えば、第13号では、最も初歩的な写真のミスといえる撮影者の指が写り込んだ写真や、第9号では、ある家族が撮影したペットの黒い犬の写真のみを集めて構成しています。その家族は、大好きなペットをどうにか写真に収めようと度々カメラを向けるのですが、残念ながら当時のカメラのテクノロジーでは犬の表情をとらえることができず、代わりに黒い毛むくじゃらの塊が写っています。洋服を着たままプールに入る妻をその夫が撮り続けたシリーズでは、彼らとコンタクトを取ることができたので、出来上がった写真集を送ったんです。すると、その本を持ってプールに浮かぶ妻の写真が送られてきました(笑)。

― エリックさんの編集によって、つまらない写真が一気に面白い写真に生まれ変わりますね。黒い犬を撮った失敗写真は面白いと同時に、家族の愛情も感じられてほっこりします。ストーリー性を生み出すエディットが秀逸です。

イメージの洪水の中で、私たちは見たいと思う写真を日々選択しています。私が選ぶ写真は、多くの人が目も向けないものでしょう。だけど世の中にある99%の写真は退屈なもので、面白い写真なんてほとんど存在しない。逆説的にとらえれば、そこにはマーケットが開かれていますよね。『IMAGE TSUNAMI』(RM)も、なんてことのない写真をリミックスした写真集です。写真は感情的に訴えることのできるメディアですから、そういった側面が鑑賞者に与える効果も意識しつつ、ストーリーを組み立てるよう心がけています。

― それにしても、いったいいつどこでネタを探しているのでしょう? まったく尽きることがなさそうですね。

イメージを探す時間は、いくらでもありますよ。週末とか、深夜とか。インターネットにはくだらない写真があふれています。その作業は、私にとってリラクゼーションタイムともいえます(笑)。

「失敗」の肯定が生みだす 斬新なアイデア

― 『FAILED IT!』 では、150点以上の例となる写真を収録し、恥をかくことを恐れず、失敗をインスピレーションに変えようというメッセージが詰まっていますね。

現在の最先端テクノロジーを使えば、どんなイメージでも作ることが可能です。では、なんでも作ることのできる環境の中で、一体どういうイメージを作るべきなのか? クリエイティブでありたいなら、まずは完璧でなければならないと凝り固まった頭をほぐし、エラーが新しい価値観や表現を生むことを知ってほしいと思いました。これは、私が長年大切にしてきた哲学でもありますし、いまこそタイムリーなテーマであると考えます。

『FAILED IT!』

»エリック・ケッセルスが審査!フォトコンテストテーマ「MISTAKE」応募受付中。2022年9月26日(月)まで

— 2016年のドイチェベルゼ写真賞のショートリストにノミネートされた作品「Unfinished Father」は、大胆なインスタレーションが印象的でした。お父さまのかつての趣味は、フィアットなどのイタリア車の修復で、5台目に取り掛かっているときに脳梗塞を患い、体が不自由になったため、その車が完成する日は来なかった。未完成の状態の車と、そのパーツを写した写真で構成された、既存の枠にとどまらない展示方法で、どれだけ計画的に物事を進めても、人生では思い描いた結果にならないこともあること、そしてお父さま自身を表現されていました。そのほかのインスタレーションでは、鑑賞者が作品に触れることができるなど、一般的な展示ではタブーとされることも積極的に取り入れていますよね。

私の作品の中には、2016年の塩竈フォトフェスティバルにも巡回した「Album Beauty」や、24時間でFlickrからダウンロードした膨大な数の写真を出力して空間を埋め尽くした「24 Hrs In Photos」などのように、展示を軸としたシリーズもあります。私は、自身を“写真家”と名乗ることもありますが、自分では写真を撮りません。ある意味、私はカメラではなく、自分の目を使って撮影しているともいえるかもしれませんね。そのようなアプローチを取ることで、写真との一定の距離が保てるんです。多くの写真家の場合は、自身が掲げたテーマに沿って撮影するためにどこかへ行き、シャッターを押してイメージを生み出しますよね。そうすると、作家自身と作品とが一体化する傾向があると思うのですが、私はイメージが作られた過程や、写真が撮られた場所やそこに写る人やモノにまったく関わっていません。そういった余白が、エラーにとらわれない自由な発想を可能にしているのだと思います。

「Album Beauty」

面白いだけじゃない! 社会問題に鋭く切り込む

— 2016年にケッセルスクラマーから出版された2冊の写真集は、ユーモラスでありながらも、政治や社会を鋭く批判していましたね。

『Funny Money』の著者であるマックス・シーデントフは、ケッセルスクラマーのアートディレクターなんです。彼はナミビア共和国出身で、現地の人々が路上で白人観光客にカメラを向けられると金銭を要求する姿を幼い頃から見てきました。金銭を受け取った彼らは、自身のリアルな姿を見せるのではなく、観光客の期待に応えるためにステレオタイプを演じることが多い。シーデントフは、100ユーロを1,700ナミビアドルに両替し、その予算内で現地の人々のポートレイトを撮影しました。撮影時のディレクションはひとつだけで、被写体は受け取った紙幣と一緒にカメラに写ること。『Funny Money』は、100ユーロでどれだけ楽しい写真が撮れるのかという実験でもあり、同時に白人とアフリカ人の関係性を揶揄する批判的なメッセージも込められています。

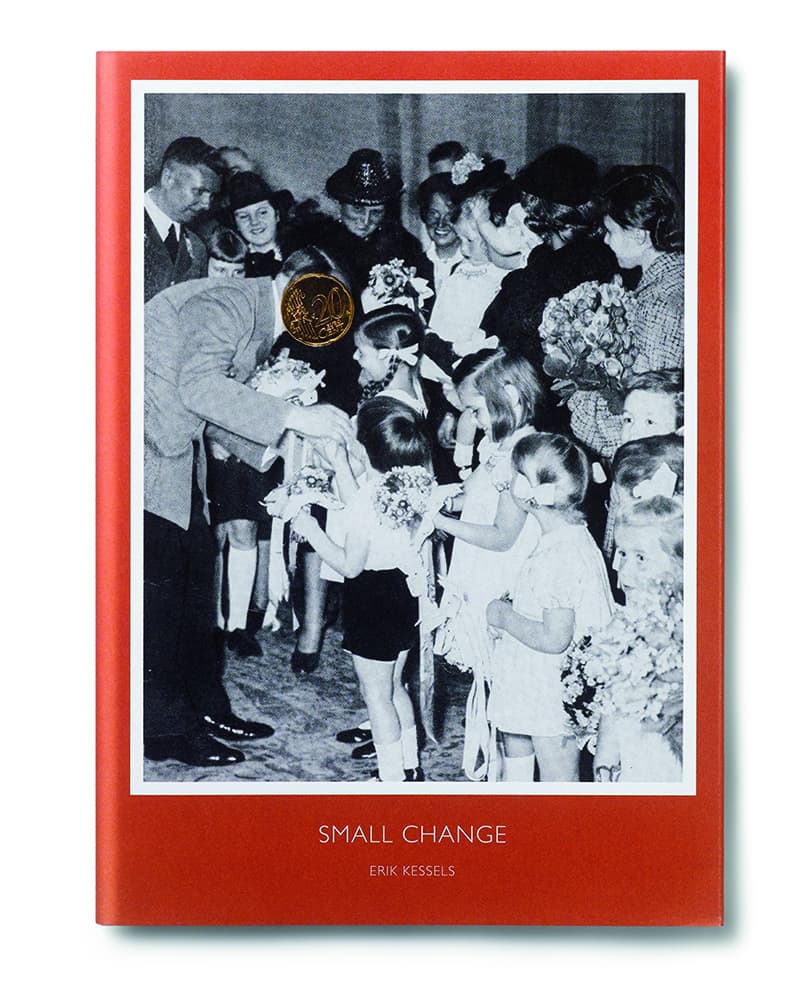

eBayなどのオークションサイトでよく目にする、プライバシー問題や検閲を避けるためのイメージ“加工”に興味があり、そのことに言及した作品が『Small Change』です。例えば、ラリー・クラークの『Teenage Lust』はネットオークションでも高値が付けられている写真集ですが、局部の上にペンを置くなどして過激な性描写は隠された状態で販売されていますよね。そういった“加工”によって、意図せずに生まれた面白いイメージに注目しています。『Small Change』は、過激な思想だとして検閲にひっかかりそうな人物の顔や鉤十字にコインを配置し、販売されていたプロパガンダ写真集を見つけ、全ページを複製、つまり検閲した写真集。小銭(Small Change)を使ったちょっとした加工によって歴史に小さな変化(Small Change)が加えられている作品です。見る人が笑ってしまう歴史隠蔽の本ともいえるかもしれません。

『Small Change』

イメージであふれる時代に ユーモアが果たす役割

— オランダには、ルース・ファン・ビークやシャンタル・レンスのようなコンセプチュアルでありながら、シンプルでわかりやすいユーモアが魅力の写真家が多くいますね。オランダ人独自の笑いのセンスがあると思いますか?

オランダは小さな国ですから、あまり真面目にしていなくても怒られないんです(笑)。例えば、もっと政治社会的に複雑なアメリカに住む写真家たちは、肩書きとか、社会的立ち位置やバックグラウンドなどを常に意識して制作しなければいけない環境にいると思います。一方、オランダのクリエイティブ業界には、そういったことを気にする人が少ないです。複数の肩書きを持つことも普通なので、私もクリエイティブディレクターや写真家など、その時々で好きな肩書きを名乗ることができる。型にはまらずにいられるのは、メリットだと感じています。また、オランダ人は視覚的な寛容性を持ち合わせているため、意外な写真の組み合わせが得意なのかもしれません。もしかしたら、遺伝子に私たちを実験的にする何かが組み込まれているのかもしれないですね。

― ユーモアのあるオランダ人作家を教えてください。

多彩なメディアを用いるヴィジュアル・アーティスト、ヘルムート・スミッツによる、ワイパーを使って虹を描く作品「Rainbow」は秀逸です。パブリックアートで好きなのは、ゲリラ的に屋外彫刻を作るハーマン・デ・ホップ。写真家ハンス・エイクルブームによる「People of the Twenty-First Century」は、消費社会に対する皮肉を込めたユーモアが面白いと思います。

― ご自身の作品にユーモアを取り入れる理由とは?

誰かに何かを伝えたいとき、いかにそのメッセージをわかりやすく表現できるかが重要ですよね。私にとって、メッセージを一番効果的に伝えることができる方法は、人間が持つ最も感情的な反応のひとつである笑いを用いることだと考えています。

また、いつの頃からか写真は真面目なものとしてとらえられるようになり、多くの先人たちはユーモアという切り札を使ってきませんでした。しかし、いまやそのような認識は古い考え方です。コンセプチュアルアートの文脈を見てみると、1970年代にはドイツを拠点に夫婦で活躍していたアンナ&ベルンハルト・ブルームのようなアーティストたちが、ユーモアを用いた独自の写真表現を行っていました。私は常にそういった作品に魅了されます。この10年で、写真はものすごい勢いで民主化の一途をたどり、リベラルなメディアになりました。もはやアーティストの特権的な工芸品ではなくなり、写真は誰でも撮れるものです。一枚一枚の重みはなくなってきているようにすら感じます。そのような時代だからこそ、ユーモアは重要な要素となり得るのではないでしょうか。

— イメージの山から適切なイメージを探し出し、それらを作品化するのに必要なのは、やはり編集力でしょうか?

そうですね。ユーモアは、もともとあるものではなくて、自分で発見するものだと考えています。ただ受け身となって見ているだけではなく、能動的に関われば、写真ほど自由なメディアはないですね。

— 最後に、人生にユーモアが欠かせない理由を教えてください。

ただでさえ世の中はシリアスな問題だらけですから。私は大人になっても子どものようにバカなことをしたり、遊び心を忘れずにいたい。いつも笑顔でいたいんです。

エリック・ケッセルス|Erik Kessels

1966年生まれ。アムステルダムを拠点にアーティスト、キュレーターとして活動するほか、コミュニケーションエージェンシー「ケッセルスクラマー」のクリエイティブ・ディレクターも務める。2015 年には、ドイチェベルーゼ写真賞にノミネートされた。これまでにイメージを”再利用”した書籍を80冊以上刊行している。最近では、サンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)で展覧会を開催した。