日本では『イメージ:視覚とメディア』『見るということ』(ちくま学芸文庫)などの著書から美術批評家として認識されることが多いジョン・バージャー。1972年に小説『G.』でブッカー賞を受賞するなど母国イギリスでは小説、詩、戯曲、美術批評、ノンフィクションなど多岐にわたるジャンルで執筆した。

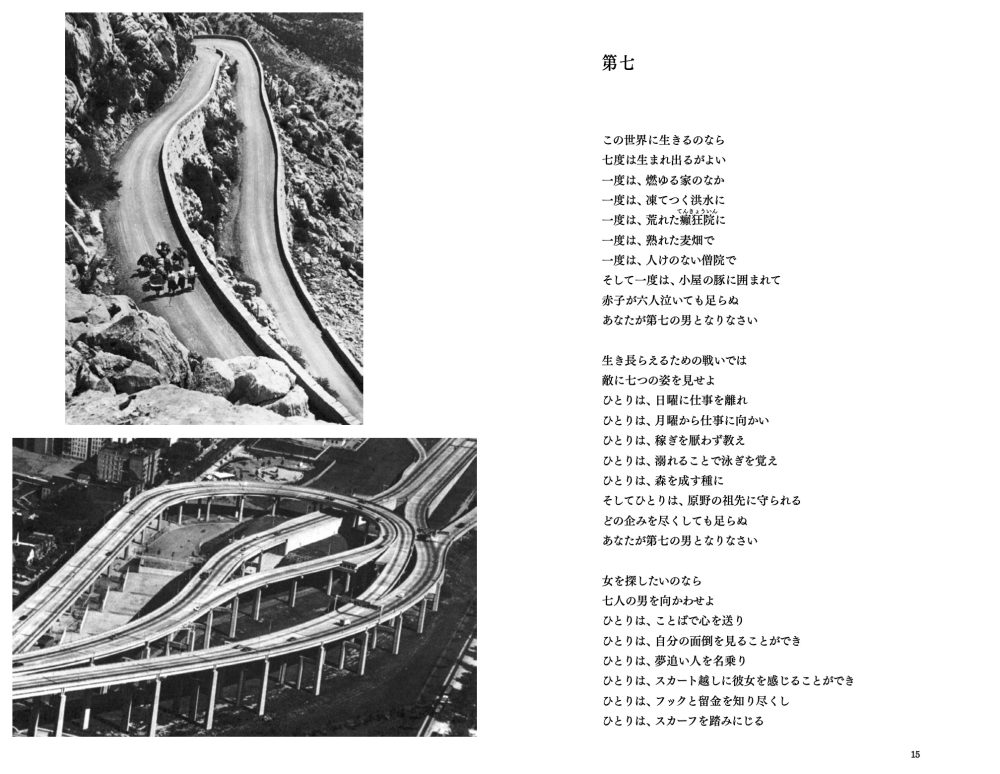

『第七の男』はバージャーが1975年に発表した、欧州の移民労働者に関するノンフィクション作品だ。文章と写真を用いて移民問題の核心にある不自由へと迫った伝説の“パンフレット”は、半世紀を経たいま、読む者の心にいっそうリアリティをもって迫ってくる。本書の版元でもあり、共訳者でもある黒鳥社の若林恵は写真論、編集論的な視点で読み解いたという。写真家、編集者必読の一冊として紹介しよう。

文=若林恵

ジョン・バージャーという英国の作家・詩人・美術批評家・ジャーナリストの名を知っている人は少ないかもしれないが、海外でデザインやアートをちょっとでも学んだ人であれば、おそらく必ず遭遇しているはずだ。バージャーの最も知られた著書『Ways of Seeing』(邦題「イメージ:視覚とメディア」)は、海外の美術館の書店で見かけないことはないし、ネットで「最も影響力のある美術批評書」といったリストを検索してみると、必ずといっていいほど上位にランクインしている。

「Ways of Seeing」は、のちにフェミニズム批評を通して知られることとなる「ゲイズ」(gaze)という問題を世に知らしめた本として知られる。バージャーは本書の中で、「ヌード絵画」という絵画様式がいかに男性優位の目線から成り立っているかを描き出し、さらにそれがいかに「所有」という観念と分かち難く結びついているかを明かす。そこから、額縁絵(タブロー)というメディアが、いかにして私的所有制度と資本主義と結びついていったかを論じ、さらには現代社会における広告が孕む搾取的な構造までをも詳らかにしていく。

絵画、写真、テキスト、映像から本、雑誌、テレビといった多種多様なメディアの形式をめぐって、バージャーは審美的な観点からではなく、いわばソシオポリティカルな観点から論じた(『ピカソ:その成功と挫折』という本を、バージャーは大金持ちだったピカソの経済主体としての側面から語り始めている)。であればこそ、バージャーの「美術批評」は、本当は文化全般を産業化する領域において生計を立てている「メディア人」にこそ、いの一番に読まれなくてはならないものでもある。

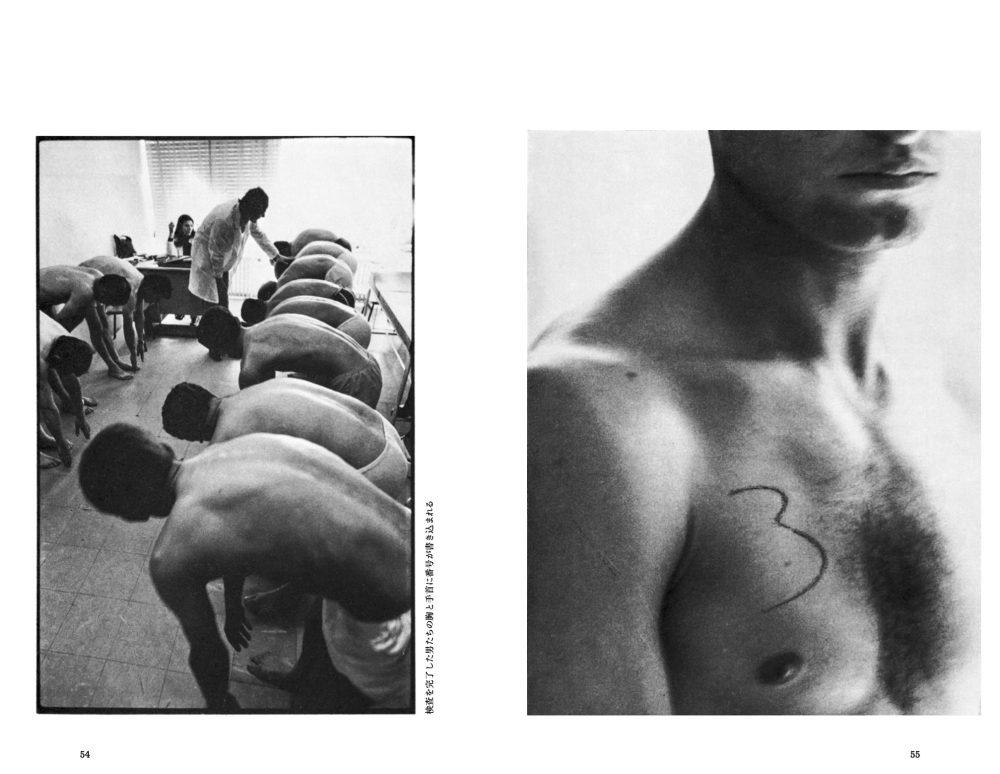

© JEAN MOHR, 1975/JEAN MOHR HEIRS, 2024

例えば、「本」を論じた本の大半が、本というものを批判的に論じながらも、それが本として出版されているということに無頓着であるケースはよく見かける。メディア批判をしながらも、そのコンテンツが批判している体制の上で成り立っているという自己矛盾に自覚的であることは案外難しい。かつ、その自覚を意識しながら、それを本の制作における多種多様な意思決定において実践するのはなおさら困難だ。しかし、バージャーは、どんな本をつくる上でも、その本を成立させている社会・経済・政治の構造に鋭い疑いの眼差しを向け、その疑いを制作に反映させていく。

独占資本主義と写真

この度日本で初めて翻訳版が刊行された『第七の男』は、欧州における移民労働の問題を扱った本だが、バージャーはこの本のまえがきを、「本」というものや本書に掲載された写真について語るところから始めているのは、そうと知っていれば驚くには当たらない。

バージャーは2010年の再版時の序文で、『第七の男』が初版刊行時にいかに酷評されなかったかを、以下のように振り返っている。

メディアの多くはこの本を無視した。何人かの批評家は中身がないとこき下ろした。彼らに言わせると社会学、経済学、ルポルタージュ、哲学、そして曖昧な詩的表現との間を揺れ動くただのパンフレット。一言で言えば、不真面目、ということだった。

グローバルサウスでは別の反応があった。本書はトルコ語、ギリシャ語、アラビア語、ポルトガル語、スペイン語、パンジャブ語へと翻訳されていった。本書に登場するような人びとの間で読まれ始めたのだ。

今でもイスタンブールの貧民街で、ギリシャの港で、マドリードやダマスカスやボンベイのスラムで、本書を初めて手にしたときの衝撃を語る読者に出会うことがある。こうした場所に、本書は相応しい居場所を見つけた。社会学的な(ましてや初級の政治学の)論文としてではなく、むしろ家族アルバムに見いだされるような人生の物語、人が生きた時間の連なりを収めた小さな書物として読まれたのだ。

『第七の男』は、家族が生きていくための稼ぎを求めて家族との離別を余儀なくされ、その後も余儀なくされ続けている人びとの家族アルバムとして開くことができる。

© JEAN MOHR, 1975/JEAN MOHR HEIRS, 2024

バージャーが写真家のジャン・モアと制作した「ただのパンフレット」が、グローバルサウスでは「家族アルバム」のように読まれたと語るとき、バージャーは『第七の男』が、移民当事者たちに共感をもって寄り添った人道的な本であるといったことを言いたかったわけでは決してない。バージャーは、そう書いた直後に、本書に掲載された写真の意義をこう説明している。

本書では、それらのイメージがモノクロの写真と文章によって描かれるが、ありふれた場面に見えて、そこには異なる体験が映し出されている。

そしてさらに本文の冒頭でこう書く。

この本の中の写真は逆の働きをする。

雨の中の少年の写真。あなたもわたしたちも知らない少年。暗室で写真をプリントするとき、この本の中で目にするとき、そのイメージは見知らぬ少年の生き生きとした存在感を呼び覚ます。父親にとって、それは息子の不在を意味する。

© JEAN MOHR, 1975/JEAN MOHR HEIRS, 2024

バージャーがここで端的に示したのは、本というものを成り立たしめている社会・経済・文化制度のなかにおいてわたしたち読者が写真を見る見方は、その制度の外に置かれた移民たちの写真の見方とは決定的に異なっているということだ。つまり、本という制度のうちに構造化された眼差し(ゲイズ)を通して、わたしたち読者はそうとは気づかぬままに、移民という存在を対象化してしまっていることにバージャーは注意を指し向ける。もっと強くいうなら、本を読む読者もまた、本を読むという行為を通して、構造的な搾取に加担することになるというわけだ。

『第七の男』における写真の使い方は、バージャーの写真論を多数収めた『About Looking』(邦訳「見るということ」)に収録された、「写真を使う」というエッセイを補助線にしながら検討すると、その意図がより明確になる。スーザン・ソンタグに捧げたこのエッセイのなかで、バージャーはソンタグの以下の文章を引いて、カメラというもの自体がすでにして「独占資本主義の神」に仕える以外の機能をもてなくなっている状況を説明する。

「資本主義社会ではイメージに基づく文化が必要となる。消費を刺激し、階級や民族や性別の不平等感を麻痺させるために、多くも快楽を供給する必要がある。それは際限のない情報量、自然資源の搾取、生産性の向上、秩序の重視、戦争の誘発、官僚へ仕事を与えることなどを必要とする。現実を主観的に解釈し、同時に客観性を与えるカメラの二重の機能は、こうした必要性を充分に満たし促進させる。高度工業化社会の機構に必須の二方法で、すなわち(大衆に対しては)現実の光景として、(支配階級に対しては)現実を監視の対象として示す。イメージ生産はまた支配階級のイデオロギーともなる。社会の変動はイメージ上の変化に取って代わられた」

こうしたソンタグの悲観論に抗すべく、バージャーは写真というものの中にまだ実践されていない可能性を見出すことはできないかと論を進めていくが、そのなかで彼は、写真というものの「公的」な側面と「私的」な側面に焦点をあて、「メディアに掲載される写真」と「家族アルバムの写真」を対置する。そしてバージャーは、後者の側に写真が立つことで「新たな写真の使い方」が可能になるのではないかと期待をこめる。

写真家は撮影した出来事を第三者に伝える報告者として自分を位置づけるのではなく、むしろ撮影している出来事に係っている人たちのための記録者となることである。この違いは決定的だ。

さらに、いわゆる「メディア的な写真の使い方」が通常極めて単線的であることを指摘し、そうではないラジカルな機能を写真にもたらすことができるのではないかとも提案する。

言葉や他の写真と共に写真の文脈を創り出すこと、つまり、写真やイメージが現在進行形のテキストとして存在している場所によって構成される文脈である。しかしどうやって? 普通、写真は非常に単線的なやり方で使われる。(中略)

またしばしば、写真は同義反復的に使われる。単に言葉で言った事を写真で繰り返すのである。記憶は単線的なものではない。記憶はラディカルに機能する。いわば莫大な関連事項が伴って、それがすべて一つの出来事に向かうのである。(中略)

© JEAN MOHR, 1975/JEAN MOHR HEIRS, 2024

不自由を語るためのモード

ここでバージャーが語った写真の使い方、写真の私的で主観的な側面の回復や、記憶のメカニズムに倣ったラディカルな機能性の開発が、写真を独占資本主義への隷属から解き放ちうるものでありうるのかは議論の余地もありそうだが、少なくともバージャーが盟友写真家ジャン・モアと共に実践しようとしたのは、まさにこうしたことだった(このソンタグ論が執筆されたのは、『第七の男』が刊行された3年後の1978年だったことを思えば、バージャーがそこで語ったことに、『第七の男』の制作という実践を通じて得られた実感が反映されていたのは間違いない)。

『第七の男』では、まさに家族アルバムのような私的な体験の記録として扱われるように目論まれただけでなく、写真の単線的で同義反復的な使い方を避けるべくキャプションはあえて排除され、さらに、撮影された写真の時系列や空間的整合性なども無視して使用された。初版時の序文には以下のような但し書きがあるが、上記のソンタグ論を踏まえて読めば、その意図は明らかだ。

本書はイメージと文章で構成される。両者は個別の表現形式としてそれぞれのやり方で読まれるべきものだが、ごく稀に文章を説明するために画像が用いられる。ジャン・モアが数年にわたって撮影した写真は、言葉では届かない何かを語りかける。画像の連なりは主張となる。その主張は、言葉によるものと対等にして引けを取らないが、形式が異なっている。文字情報があることで写真が理解しやすくなる場合に限って写真の脇にキャプションを添えた。逆にそのような情報がそのページに必須ではない場合、キャプション は巻末に一覧で記載した。

バージャーが写真家のジャン・モアとともに実践した、「写真やイメージが現在進行形のテキストとして存在している場所によって構成される文脈」をつくり出す試みは、『第七の男』に先駆けて、『A Fortunate Man』(邦題「果報者ササル:ある田舎医者の物語」)で実験されている。新版の解説を執筆したギャヴィン・フランシスは、「果報者ササル」における文章と写真の関係について、興味深いエピソードを綴っている。

ふたり(バージャーとモア:引用註)はジュネーブに戻り、それからちょうど一カ月、たがいに連絡を取らずに作業を進めた──バージャーの記憶では、文章はかなりすらすらと流れ出たという。「ふたたび顔を合わせて、わたしが書いた文章とジャンが選んだ写真を比べると、わたしたちの仕事が完全に重複していることに気づいた」と彼は言う。「まったくの同義反復だった──まるでわたしの文章が彼の写真のキャプションでもあるかのように。ふたりともひとりで本を書こうとしていたんだ。それはまったくわたしたちが望んでいるものではなかった。だから、もう一度やりなおして、言葉と写真が対話しているようなものに手直ししたんだ。鏡みたいに相手を映し出すのではなく、相手のの上に積み重なっていくようなものにした」

© JEAN MOHR, 1975/JEAN MOHR HEIRS, 2024

エドワード・サイードの編集方針

写真とテキストを、単に互いをなぞりあうようなものとしてではなく、互いに創発し合うようなやり方で用いることは、言うまでもなく技巧上の戦略ではなく、扱う内容と密接に関わりあっている。バージャーは、『第七の男』の主題は「不自由」だと語っている。言うまでもそれは移民が体験する「不自由」だが、その体験を描き出すには、客観的な描写だけでも、主観的な描写だけでも不十分なのだとバージャーは『第七の男』のなかで再三語っている。

移民労働者の経験を概観し、それを彼らを取り巻く物理的かつ歴史的な状況と関連づけることは、すなわち、今この瞬間における世界の政治的現実をより正確に把握することに他ならない。対象は欧州だが、指し示す内容はグローバルだ。主題は不自由である。この不自由は、客観的な世界経済システムと、その中に押し込められた移民労働者の主観的な経験が関連づけられることによってのみ十全に理解される。煎じ詰めるなら、不自由とは、客観と主観の関わり合い方なのだ。

バージャーが移民労働者の体験の複雑さを捉えるために用いた多種多様な編集的戦略は、名著『オリエンタリズム』で知られるエドワード・サイードが、『パレスチナ人とは何か』を制作した際に踏襲されている。写真家ジャン・モアとともに制作したこの本の序文でサイードが語ったことは、そっくりそのまま『第七の男』という本の解説にもなる。長い引用だが、「パレスチナ人」を「移民」に置き換えながら読んでみてほしい。

私たちの追放(亡命)に関して肝要なことは、その大部分が人目に触れにくく、全く私たち特有のものだということである。私たちは、完全に体系的なヴィジョンを有する輪郭のはっきりとした一団の追放者であるには、あまりにも急拵えで過去の経験も様々なばかりか、単に憐憫を誘い難民の群れであるためには、あまりにも多弁で悶着を引き起こしすぎもする。私よりも年長のある親類は、少なくとも二十五年間にも亘って私にこう言い続けてきた。「パレスチナ人とは、ひとつの病いである」と。私は彼の見解を有するわけではないが、私たちが数々の分類を受けるという事実は、疑いなく私たちの友や敵や私たち自身に多大な困難をもたらしている。パレスチナ人一般について書き、彼らを表象するという問題にそのことが加担しているのは確かである。

本書の眼目の一切は、この困難とまともに取り組むこと、常習的に呈示される単純どころか有害ですらあるパレスチナ人像を否定すること、そして、彼らの経験の入り組んだ実態をより正確に捉えるんいふさわしい何らかの代案を提起するこにほかならない。そのスタイルと方法──文章と写真の相互作用、諸々のジャンル・モード・スタイルの混合──は、一貫した物語を語るわけでもなければ、ひとつの政治論を成すわけでもない。現在の私たちの存在の主要な特徴は、追い立てられ追い散らされながらも、国家を持たぬ流浪の身には似つかわしくないある種の力の保持でもあるわけだから、本質的に型破りで雑種的で断片的な表現形式こそ、私たちを表象するのに用いられて然るべきだと私は信ずる。したがって、私がかなり意識的にもくろんだことは、通常、メディアや社会科学の著作や大衆小説などでお目にかかるのとは違った表現のモードなのである。それは分散した民族的共同体としてのパレスチナ人を私的に描くことだ──働きかけ、また働きかけられ、誇り高く、優美で、悲惨で、滑稽で、不屈で、反語的で、偏執的で、防衛的で、独断的で、魅力的で、否応なく注意を惹くものとして。

本書は「客観的」な書物ではない。私たちが意図したのは、パレスチナ人の目を通して見たパレスチナ人像を呈示することであり、しかも、パレスチナ人とは、当人たちにとってすらも、どれほど異人もしくは「他者」のように感じられる存在かという実態を手加減を加えずに示すことである。ジャン・モアの写真を見たパレスチナ人の友人たちの多くは、全く前例のない形で彼は私たちを見たのだと思った。しかし、同時に、私たち自身をそのように見詰め直してもよかった視点から──つまり、私たちの世界を内と外から──彼は私たちを見たのだ、とも感じた。それと同様の二重のヴィジョンが、私の文章にも通底している。執筆中、私は、パレスチナの人々を指す代名詞を「私たち」から「あなたがた」や「彼ら」へと替えているのに気づいた。

編集者に向けられた怒り

バージャーもサイードも、自身の本の制作を語るにあたって編集という言葉を用いてはいないが、移民やパレスチナ人といった「他者」の体験の複雑さを描出するために、単線的で一元的な「通常のメディア」のスタイルと方法を排し、文章と写真を相互作用させながら多様なジャンル・モード・スタイルを横断し、断片的で雑種的な方法を選んだことは、極めて戦略的な「編集」だったということができる。

とはいえ、多様なジャンルやモード、スタイルを俯瞰しながら、それを自在に操ることは、いうほど簡単なことではない。ある特定の言語体系の中でそれをすることができたとしても、文章、写真、さらにはデザインといった異なるメディア言語をまたぎながら、それを衝突させるには、それぞれの言語に対する深い洞察も求められる。言葉は扱えても、写真やデザインを十全に扱える編集者は少ない。まして、それらを、扱うテーマや主題の深度に応じて自在に使うことを実践できる者ともなれば、その数は一気に減るだろう。

「他者」を扱うことの困難のなかには、言うまでもなくメディアというものの問題が強く内在している。そのことを自覚し、せめてそれを批判的に眺めることができなければ、その制作者も、読者も、無自覚のまま現状の体制のなかに安住するだけことになる。

『第七の男』の戦略的な編集のなかには、何よりもそうした無自覚への怒りがほとばしっているようにすら感じられる。怒りの矛先が、普段編集者を名乗る自分に向けられていると思えばこそ、身震いせずに本書を読むことはできない。

© JEAN MOHR

| タイトル | 『第七の男』 |

|---|---|

| 著者 | ジョン・バージャー |

| 翻訳 | 金聖源、若林恵 |

| 出版社 | 黒鳥社 |

| 出版年 | 2024年5月15日 |

| 価格 | 3,080円 |

| 仕様 | 19.8 x 12.8 x 2 cm / 256ページ |

| URL |