2008年にスイスのプライベートバンクであるピクテによって設立された写真賞Prix Pictet(プリピクテ)は、いま世界的な写真アワードとして高い注目を集めている。今年は「Prix Pictet:SPACE(宇宙・空間)」のテーマともと、12名の写真家がノミネートされ、最優秀賞にはリチャード・モスが選出された。ノミネート作家によるグループ展は世界12カ国以上に巡回され、11月23日(木)よりいよいよ東京へ上陸する。今年この賞にノミネートされ、世界を舞台に活躍する川内倫子と西野壮平が、プリピクテのこと、お互いのキャリアのこと、そして制作の裏側を語り合う。

ナビゲーター=小高美穂

構成・文=IMA

写真=宇田川直寛

―今年のプリピクテにノミネートされて、V&A美術館で最初の展覧会「Prix Pictet:SPACE(宇宙・空間)」が5月に開催された時に、お二人とも現地へ行かれましたよね。展示に参加されていかがでしたか?

西野壮平(以下、西野):「SPACE(宇宙・空間)」というテーマのもとで12名の作家が選ばれていましたが、各作家の作品が力強く突出した個性を感じました。

―ジャーナリズムに寄ったドキュメンタリー写真もあれば、トーマス・ルフやマイケル・ウルフのようにアートの文脈の中でとらえられる作家など、多様なセレクションですよね。

川内倫子(以下、川内):そうですね。見たことのある作品でも、「SPACE」の視点で見るとまた違った見え方ができたり。国は違っても、みんな同じ地球という星の上に生きていて、それぞれ同じように問題を抱えていることは共通していると感じました。

西野:僕なんてまだまだ若手なので、ノミネートされたのは驚きでしたね。

川内:年齢層も幅広かったですよね。最優秀賞に選ばれたリチャード・モスは38歳でしたし、もっと若手の方も選ばれていました。アートやドキュメンタリーなどジャンルが混ざっているのも、写真の賞としては珍しい。その多様さこそが写真の面白さでもあります。

―プリピクテは今回で7回目になるのですが、今回の「SPACE」というテーマは、ご自身の作品とどのように結び付いていると思いますか?

西野:僕の場合は、制作時は常に地球をどの視点から見るかを意識しています。最近はGPSを使ったり、衛星写真を用いた作品も制作しています。共通しているのは、いかに自分の思考を変えて自由自在な視点を持てるか。そういう意味で今回「SPACE」で選ばれたのは、必然のような気がします。

川内:私は今回選ばれたシリーズ「あめつち」が、特に「SPACE」というテーマとつながったのだと思います。ほかのシリーズだとまた違ってきたかもしれません。「あめつち」の制作で阿蘇を訪れたとき、初めて自分が地球上に立っている実感を覚えたことが重要な体験としてあります。

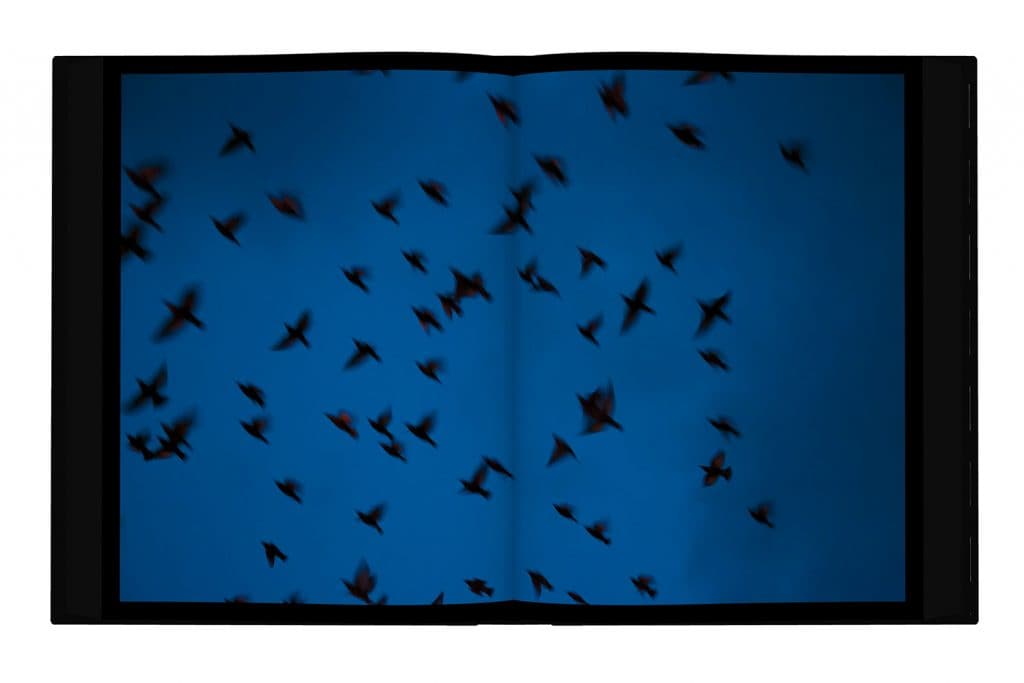

Rinko Kawauchi, Untitled, from the series "Ametsuchi" 2013

―これまでご自身の展示の中で、ターニングポイントになったものや、特に印象深いものを教えてください。

川内:2005年のカルティエ財団美術館での個展は、初めての海外での大きな展示でいろいろな経験をさせてもらいました。展示の内容としては、2012年に東京都写真美術館での「照度 あめつち 影を見る」では、空間を作る点で自分にとってベストな構成ができたと思います。最近では、2015年にGUCCI新宿店で行なった、映像中心のインスタレーションですね。

川内倫子「Let's sing a song our bodies know」GUCCI新宿店(2015年)

西野:僕は昨年のサンフランシスコ近代美術館での個展です。世界中から観光客やアート好きも含めて本当に幅広い層の人が日々来場するので、いままでにない数の人に作品を見てもらう機会になったし、反響もありました。また2012年にスイスで行われていたフェスティバル「Images」に招待されたとき、ターポリン素材の生地に作品を10メートル四方でプリントし、大きな台の床に貼って、鑑賞者がその上を歩けるようなインスタレーションを町の広場に展示しましたが、そこでは作品をできる限り大きく見せたい欲求が実現できました。この展覧会後には、素材をすべて裁断して、鞄を作ったんです。

V&A(ロンドン)での展示の様子。© Prix Pictet, Robert Leslie 2017

―二人のアウトプットは違いますが、共通点としてミクロからマクロへと行き来するような視点の変化が挙げられるのではと思います。川内さんもこれまで、被写体に寄っている作品から、今回の「あめつち」のようにすごく大きな視点で生命のうねりを表現している作品までありますよね。対極的に被写体をとらえることは、ご自身の中でも意識されていますか?

川内:私の場合は初期の頃からそうですね。西野さんは俯瞰した視点を持ちながら、実はすごく緻密な作業をされていて、制作の中でも実際に視点が行き来している。私と西野さんは一見全然違う作品には見えるのですが、興味の範囲が近いと思います。

Rinko Kawauchi, Untitled, from the series "Illuminance" 2007

西野:僕は歩くことをテーマにしていて、自分の身体と視点の変化は常に意識をしています。ふと思い出したのですが、幼稚園の頃に銭湯にいったとき、僕には大きな湯船が宇宙空間のように感じたことが、強く印象に残っていて。その体験を撮影で見知らぬ場所に行った時にふと思い出したことがあったのですが、その圧倒的な空間に対しての記憶が実はいまの自分の制作とつながっているのかなって。

川内:私の場合は、滋賀から大阪に引っ越した4歳のときに、もう前の家には戻れないという現実にすごくショックを受けました。時間を止められないっていう人間の持っている宿命やせつなさは、いまの制作においても大切なテーマになっています。

―西野さんの場合は、歩く体験を作品化しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

西野:小さい頃から絵を描くのが好きで、中学や高校時代もずっと描いていました。キャンパスに向かってコラージュしているいまの作業も同じで、紙やキャンバスの風景が変わっていく気持ち良さがあるんです。あとから気付きましたが、その頃の経験が、自分が歩いている軌跡によって作品を作っていることにつながっているのかなと。

川内:西野さんは手作業が好きだと以前話されていましたよね。かなり大変な制作作業だと思うのですが、それ以上に手を動かすことによる面白さや達成感があるのでしょうか?

西野:僕は物事を理解する際、何かしらの身体的なプロセスを取り入れていきたいんです。そうしないと自分の中で体験を消化できない。ひとつずつ記憶を巻き戻していくために、撮影後に自分で200〜300本ものフィルムを現像してコンタクトシートをプリントし、一枚一枚のコマを切って貼っていきます。非常に時間がかかるのですが、その作業を経ることで自分がいた場所の風景を思い出すことができるんです。

西野壮平の制作風景

川内:そこは私も同じです。私の場合、暗室でプリントをしながら考える時間をとても大切にしています。手を動かして印画紙を触って作業することで、思考が整頓されるんですよね。撮影後、ある程度構想ができてからも、まとめていく作業に時間をかけたいタイプ。作品と密に過ごした時間を経て、自分の中でちょうど良いタイミングで手放す。ただ今回の新作「Halo」に関しては、いつもより長い時間がかかったので、いままでと少し違いますね。

西野:デジタルカメラで撮影されたことも関係していますか?

川内:そこは大きかったと思います。写真集の制作中、色校正が上がってからもいろいろと考えてしまいました。いま考えると、一回も自分の手でプリントを作っていなかったからかもしれません。

西野:僕自身もそうで、長い期間都市を歩いてエネルギーを費やすのは、その場所に対する敬意のような思いがあって、あまり急いで処理をしたくない気持ちがあります。

川内:肉体を使って写真を撮る行為と同様に、それを作品化していくプロセスが自分たちには大切。写ったイメージは、過去に必ず見た光景の証拠として残っています。イメージと記憶とをすり合わせていくと、記憶はだんだん曖昧になっていくんですよね。記憶を呼び戻しながら、自分なりにもう一回編んでいくことは、制作において一番の醍醐味でもあります。

西野:僕はコンタクトシートをカットして、それをコラージュのように貼り合わせて作品を作っているのですが、コンタクトシートから「選ぶ」作業は行なわず、すべて使います。自分の歩いた軌跡や自分の記憶を編んでいき、その重なりによって一枚の作品が完成しています。それを僕は多くの糸から織られるタペストリーのようなものとしてとらえています。

川内:私も意識的にはパッチワークをしているような気分で作っているのですが、実際のプロセスとしては西野さんの方がぴったりですね。私にとって編集作業は、新たに紡いでいくような感じ。編集することによって、一枚のイメージとは違う見え方を生んでいく。そういう面白さがありますよね。

西野:展示と比べると写真集を作るときの方が、編むという感覚は強いですか?

川内:そうですね。写真集の構成は、プリントをファイルにいれてダミーブックを作るのですが、自分の手元で考えられますし、実際の距離感も近いので見え方が違いますよね。編むという感覚は写真集のほうが強いかもしれませんが、展示においても同様に1枚で完結しない空間を目指しています。今回のグループ展はスペースに限りがあったので、構成を考えるのはとても難しかったですね。

Sohei Nishino, Diorama Map Havana, 2016 Series: Diorama Map, 2010–16 © Sohei Nishino, Prix Pictet 2017

―海外でもよく作品を展示されていますが、海外の観客から日本人的だといわれることはありますか。

西野:僕の場合は細密な作業をしているので、それが日本人的だと受け止められることがあります。自分では意識はしてなかったので、そう見られているのかと逆に気づかされました。

川内:私は俳句的といわれることがあります。自然を描写している部分や、写真を組み合わせることで表現している部分が、俳句的ととらえられているのかもしれません。それは自分でも目指している部分なので、いまはしっくりきています。

西野:川内さんの写真集では、連続したイメージや対のイメージの印象がありますが、ご自身で意識的に構成しているのでしょうか?

川内:そうですね。例えば連続した写真の間に、違うシーンで撮られた写真を挿入するのは、それによって時間の流れを感じさせるため。ひとつの出来事が起こる1秒間に、無意識的に違う記憶が頭の中に浮かぶことってありますよね。そういうふうに自分の中の無意識に触れることを試みています。

西野:僕はコンタクトシートが好きですね。その人自身の心境の変化を垣間みられる気がします。

川内:私もあとからコンタクトシートを見返して気付くことがあります。死んだ鳥を撮った直後に、生きている鳥を撮っていたとか。偶然の面白さをシェアしたいなと思って『SHEETS』を作りました。コンタクトシートは普通見せないものかもしれませんが、自分でも見返して楽しいので、それを共有したいんです。

西野:めちゃくちゃ楽しいですよね! 僕は学生時代からよく友達には選ぶなっていっていました。

川内:選ぶと自分の意識やくせが入るから、ときどきそれがつまらなくなります。でも選ばないコンタクトシートにさえ、自分のクセがみえる。だからセレクトではミスショットや、歩きながらたまたま撮れたものもあえていれたりすることがあります。無意識で撮れたものの中に、答えがあるのではと思っています。

西野:呼吸のように撮りたいですね。意識していないけれど、息はしている。

川内:まさにそう。「うたたね」の中には、暗室で露光しただけの真っ黒のページが1枚あります。なぜかというと、まばたきの瞬間を入れたかったから。無意識のうちにしているまばたきを、あえて写真集の中に真っ黒のページとして入れたんです。

西野:自分の身体感覚をどうやって表現するかは、どの写真家にとっても共通の命題ですね。都市は情報量がとても多いので、歩いていると、ある時点で情報を体が受け付けなくなる時があります。そこで自分の頭が覚醒するというか。その感覚がとても気持ちよくて、歩く行為がいかに人間的かに毎回気付かされます。

川内:制作過程で、ある種の瞑想状態を経ているんですね。私にとっても作品を作っていてやりがいがあるのは、そういう境地になったとき。特に身体を使って集中して撮影しているときに訪れやすいです。たまに「奇跡のような瞬間ですね」といわれることがありますが、それはその扉を開けたときに撮ることができた写真なのだと思う。

西野:僕の場合、道に迷ったり、路地を歩いている時にそういう状態に入ります。危険な地域にいくこともあるので、常に感覚を研ぎ澄まさないといけないことも関係しているのかもしれません。

川内:偶然性とか自分がコントロールしていない部分から、面白い写真が生まれますよね。そういうマジック的なものを取り込むことで、作品が完成するのだと思います。

―今後どのような作品を制作予定か聞かせて頂けますか?

川内:最初の作品集『うたたね』(2001年)を出して20年弱が経ちました。『うたたね』のモチーフは半径1メートルくらいの世界。最新作の『Halo』はもっと範囲が広くなり、さまざまな場所で撮影して、宇宙に繋がっていくようなイメージになりました。でも子供が生まれてまたささいな日常を撮ることに興味がでてきました。あとは映像作品をもう少し集中して作っていきたいですね。

西野:いまは東海道をテーマに、実際に東海道を歩いて、歌川広重が見た風景を探しながら制作しています。あとは、いままで都市を中心に大きな被写体と対峙してきたので、小さな被写体に視点を当てるようになりました。今年アメリカのノースカロライナ州でレジデンスをしたのですが、そこは大自然のなかにぽつんと家があるような場所だったので、顕微鏡やマクロレンズを持って撮影をしました。小さな世界の中にも、虫や微生物が生きていて、都市と同じくらいレイヤーがある。そういう体験を次の作品につなげていきたいですね。

| タイトル | |

|---|---|

| 会期 | 2017年11月23日(木)~12月7日(木) |

| 会場 | ヒルサイドフォーラム(東京都) |

| 時間 | 11:00~19:00 |

| 休館日 | 無休 |

| 入場料 | 無料 |

| URL |

川内倫子|Rinko Kawauchi

1972年、滋賀県に生まれ。2002年に『うたたね』『花火』で第27回木村伊兵衛写真賞を受賞。著作は他に『AILA』(2004年)、 『the eyes, the ears,』『Cui Cui』(ともに2005年)、『Illuminance』(2011年)、『あめつち』(2013年)などがある。主な個展に「AILA + Cui Cui + the eyes, the ears,」カルティエ財団美術館(2005年・パリ)、「AILA + the eyes, the ears,」ハッセルブラッド・センター(2007年・イエテボリ、スウェーデン)、「Semear」サンパウロ近代美術館(2007年・サンパウロ)、「Cui Cui」ヴァンジ彫刻庭園美術館(2008年・静岡)、「照度 あめつち 影を見る」(2012年・東京都写真美術館)、「Illuminance」(2015年・KUNST HAUS WIEN GmbH、ウィーン)、「川が私を受け入れてくれた」(2016年・熊本市現代美術館)ほか多数。2017年に最新作『Halo』を刊行。

西野壮平|Sohei Nishino

1982年、兵庫県生まれ。歩くこと、旅を通して得た個人的体験をもとに作品を制作している。2013年日本写真協会新人賞、Foam Talents Call 2013、2016年さがみはら写真新人奨励賞。主な展示に「DAEGU PHOTO ビエンナーレ」(2010年・大邱、韓国)、「日本の新進作家展vol.10」(2012年・東京都写真美術館)、フェスティバル Images Vevey (2012年・ヴェヴェイ、スイス)「Of Walking」 グループ展(2013年・Museum of Contemporary Photography, シカゴ)「A Different Kind of Order」(2013年ICP、ニューヨーク、アメリカ)、「New Work: Sohei Nishino Exhibition」個展(2016年・サンフランシスコ近代美術館、アメリカ)等がある。2018年1月にイタリアのMAST Foundationでのグループ展で川をテーマにした作品を展示予定。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。