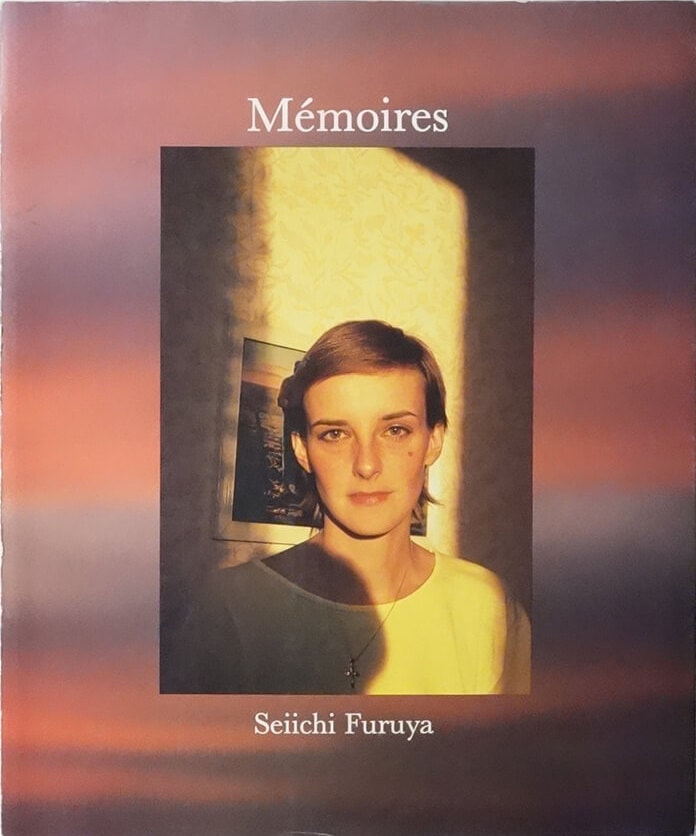

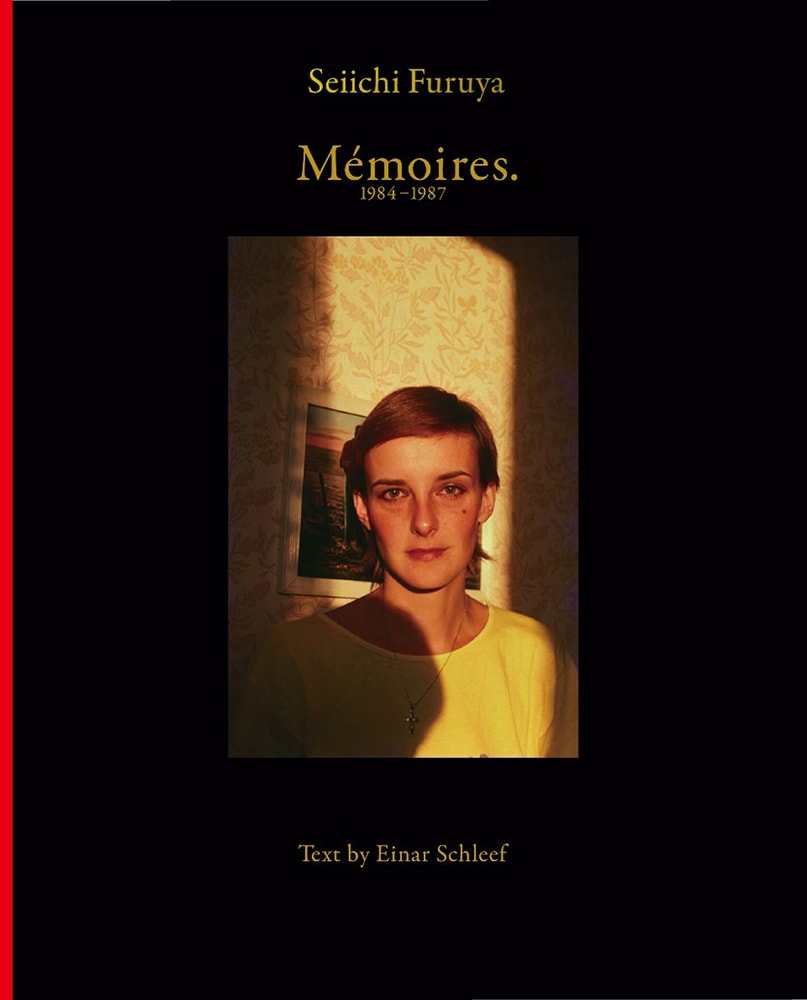

オーストリアのグラーツを拠点とする古屋誠一は、1985年に妻のクリスティーネがこの世を去ってから、1989年から2010年にかけて「Mémoires(メモワール)」シリーズとして5冊の写真集を発表してきた。そして今年、「メモワール」の最終作として『Face to Face』がChose Communeより刊行された。そこには、古屋がクリスティーネを撮ったポートレイトと、昨年新たに発見されたというクリスティーネが古屋を撮った写真が対となって収録されている。クリスティーネの死後もなお、古屋が何度も繰り返し「メモワール」シリーズと向き合い続けるのはなぜなのか。本作に取り組むことになった背景や現在の境地などを古屋が余すところなく語った、伊藤俊治による16,000字におよぶメールインタヴューを全文掲載する。

聞き手=伊藤俊治

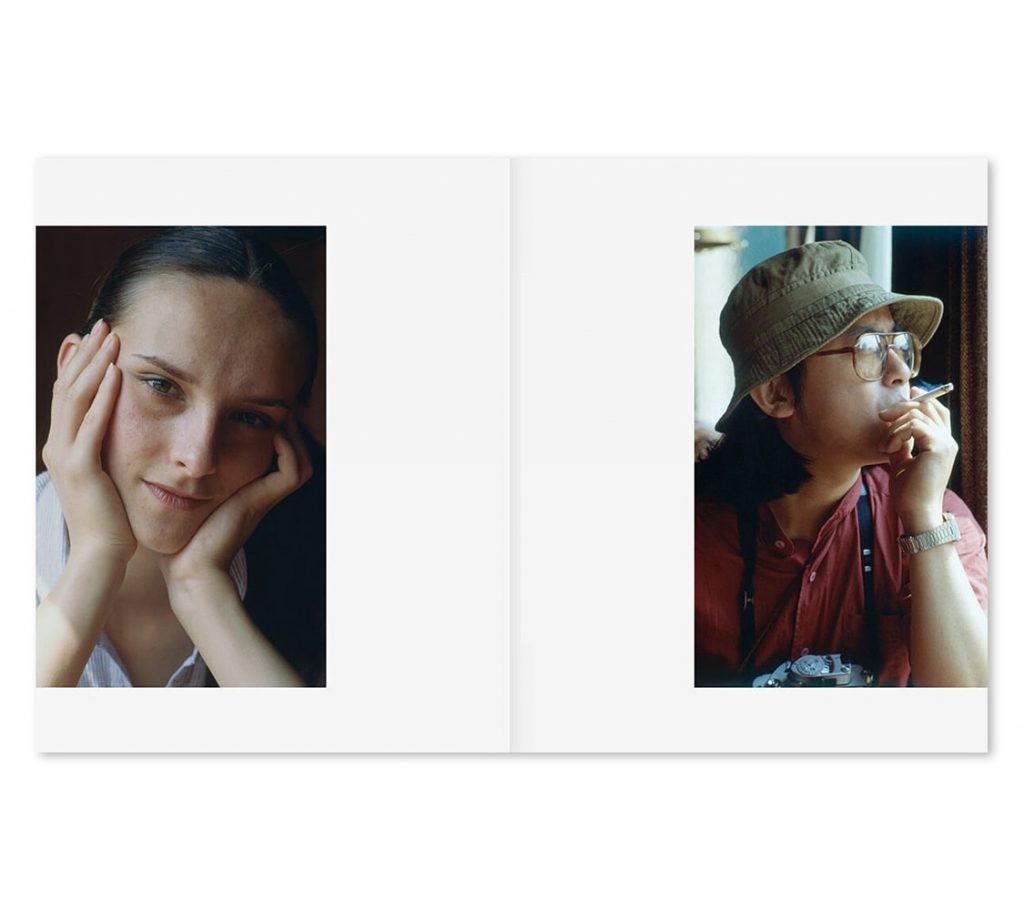

―亡きクリスティーネさんを扱った初の写真集が出されて30年が過ぎました。この間、古屋さんはクリスティーネさんに関する何冊もの写真集を出し、展覧会を開き、視点や形式を変えながら写真を発表してきました。そして2020年に『Face to Face』という新しい写真集を出します。この写真集は古屋さんが撮影したクリスティーネさんの写真と、クリスティーネさんが撮影した古屋さんの写真を再び対面させる特別な構成の写真集になっています。2010年に東京都写真美術館で行われた「Mémoires. 」展で、古屋さんはこの展覧会で「メモワール」に「ピリオドを打つ」という決意を表明していましたが、それから10年が過ぎ、新しい「メモワール」を出すに至った経緯をお聞かせください。

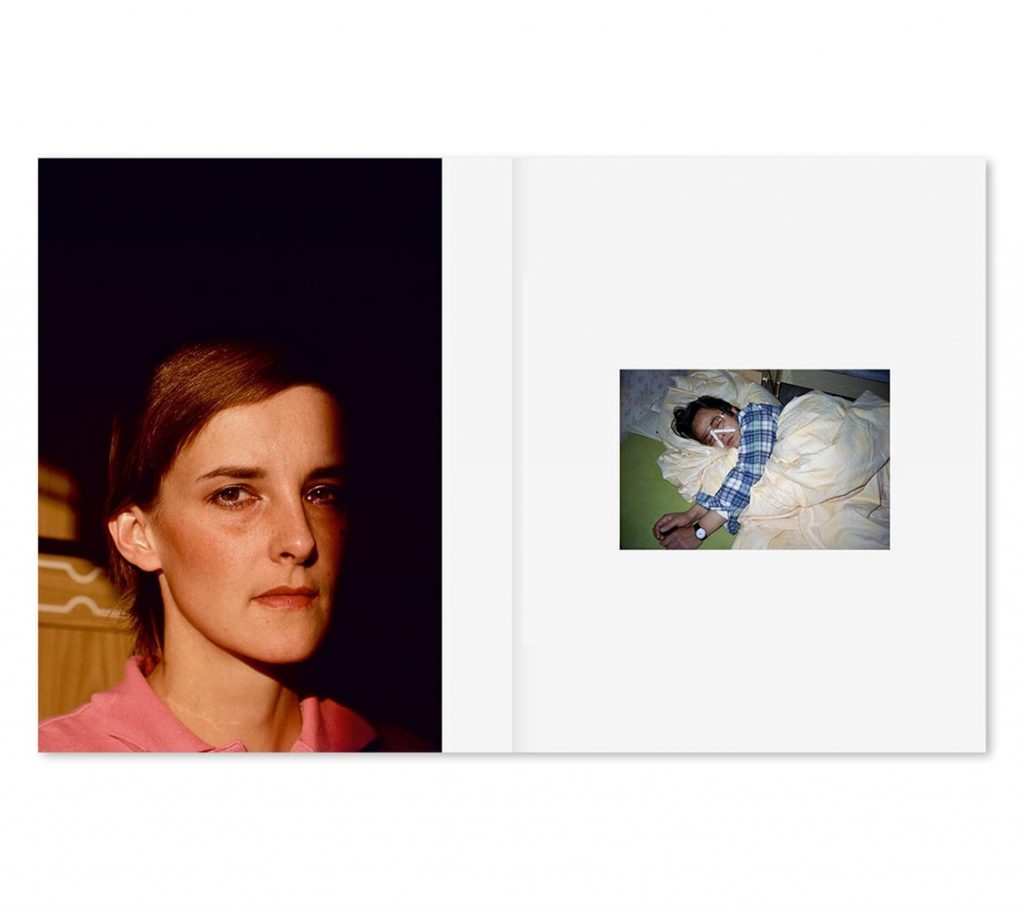

2010年に「Mémoires.」とピリオドを打ったのは、これが最後の「メモワール」になるんだと、あえて公表することで自分自身を拘束しようと密かに考えていたからです。毎回、これが最後といいつつも2010年には5冊目の「メモワール」となり少し乱暴ないい方をすれば、切りをつけたかったというか。結局何度試みても何も分からないということが分かったという、多少諦めの気持ちもあったことは確かです。同時に「メモワール」と直接関係のない仕事を、死ぬ前に作品集として纏めておかなければという強迫観念に強く捕らわれ始めていたこともあります。丁度60歳になったのも何かしら影響していたはずです。しかし私は展覧会のオープンを目前に控えて脳卒中で倒れました。何の予兆もなく、突然襲われました。最後の「メモワール」どころか私自身が最期を迎えるところでした。丁度、この展覧会用のカタログに掲載される予定だった学芸員による文章をチェックしている最中でした。幸い、大した後遺症もなく死線を超えずに済んだのですが、本当に「死」という状態を体験したと思っています。いまでも意識のなかった時間の前後の状況を鮮明に覚えています。いつ再発するかもしれないという不安とともに、体力や気力や集中力などの衰えを甘受せざるを得ない日々が続きました。体調が何とか回復したと感じるまでに少なくとも5年は掛かったと思います。

この2010年という年は私の人生にとって、さらに大きな意味を持つことになりました。入院していた病院の一室で伊豆の母が亡くなった知らせを息子から聞きました。私が倒れてから2週間後のことでした。その母の死を私に何とか伝えようと色々と操作している甥の声が私の携帯に入っていました。私は携帯を使えるような状態ではなく、ずっと後になってその事実を知ったのですが、丁度東京の展覧会の最終日に当たる日に、その甥が急死しました。長生きすることはそれだけ多くの親近者の死を見届けるということです。でも、海外に住む私には親族の死すら遠いところでの出来事、ただ一人で死者を想うことが唯一出来ることです。

卒中後、写真を撮ることもほとんど無くなりました。目前の風景が見えない、感じないということの結果だと思います。別のいい方をすれば、撮る必要性が消えたということです。2014年には、1982年前後に制作した『Staatsgrenze』(国境)というシリーズの写真集を出版して、2017年には『Why Dresden』という写真集を出版しました。内容は1984年に一家がドレスデンに滞在していた時の生活を綴ったものですが、私は出版に全く乗り気ではありませんでした。「メモワール」の世界に深入りしたくないというのがその理由でしたが、Kunsthaus Dresdenのディレクター女史の熱意に圧されて、私は一切関与しないという条件で出版を許可しました。そして次の写真集の準備に取り掛かろうとしていた矢先のことでした。脳卒中からも完全に回復したような気分でしたし、夏の2カ月にも及ぶイスタンブール滞在中には、一日も欠かさず朝9時半にはアトリエを出て午後に戻り、一日も欠かさず日誌を書き続けました。そして、多くの写真も撮りました。見えすぎて、感じすぎてイメージで捉えきれないものを文書にしていました。自分でも驚くほどの充実感にあふれた日々でした。エルドアン大統領の狂気じみたオスマン帝国復帰の野望をシンボル化するような大規模な工事が進んでいる最中でした。

そして2017年、年の瀬も押し迫ったある日、日本から電話がありました。ある美術館の創立10周年記念行事として2019年の秋に私の個展を開催したいとの趣旨でした。私は躊躇することなく了解しました。その美術館が、私とクリスティーネが結婚式を挙げた私の生家の近くに存在していたことも理由のひとつでした。会話が進んでいくうちに、私が2010年以来あえて遠ざけてきた「メモワール」の世界が、一気に蘇って来るような何ともいえない、喜びに満ちた感情がこみ上げてきました。未解決のままで、死ぬ前にいつかまたそこに戻らなければならないことは分かっていましたが、そのきっかけがつかめないまま時が過ぎていきました。全く思いがけないことでした。私は、脳卒中で倒れたために訪日することも閲覧することも出来なかった、2010年の「最後のメモワール展」の最終章として、2019年の個展を構成しようと考えはじめていました。クリスティーネと共に過ごした7年余りの間に、彼女自身の手によって作られ、残された記録や資料を用いて、彼女の生きた証、彼女の人生観や 世界観を彼女の「メモワール」として、彼女を表現者としてなんとか発表することができるのではないかと考えつつありました。それは同時に、私が8年あまり行き詰ったまま放置してきた自問に新たな答えを得ることになるかも知れないという期待も込められていました。

これを最後にと編んだはずの『メモワール』が、新たな問いを投げかけてくる。この繰り返しでした。我々の時間は、東ベルリンの1985年10月7日という時に向かって、早送りする動画のようにアッという間に過ぎ去ってしまった。「メモワール」の写真集を重ねていくうちに、このアッという間と感じた、長い時間をもう一度詳細に再生させることが、私の問いに答えを得るための唯一の方法だと確信するようになっていきました。しかし、これまでの展覧会や写真集などでは、ほとんど私の撮影した写真を中心に私が見た、そして私が想像した「メモワール」の世界だけを表現してきました。彼女が「発言」する機会といえば、日誌や手帳の書き込みの一部を私が勝手に選び出して、私の写真に添えるというところで止まっていた。日誌や手帳への書き込み以外に、彼女が残していった記録まで思いを馳せることがその日まで、つまり2019年の個展への招待がある日まで、ほとんどなかったといえます。その存在に気づいてはいたが、いつしか、無意識、意識下のもとに遠ざけていき、やがて忘却の淵に置き去りにしてきた。やっと、彼女が残していった生きた証と正面から向き合う時が来た。何を見せられても驚かない、耐えられるという境地に達した自分がいまここにいるということを確信したような思いでした。おのれの未熟さに不甲斐なさを感じましたが、同時に、死ぬ前に気づいたことには一抹の安らぎを覚えたのも確かです。

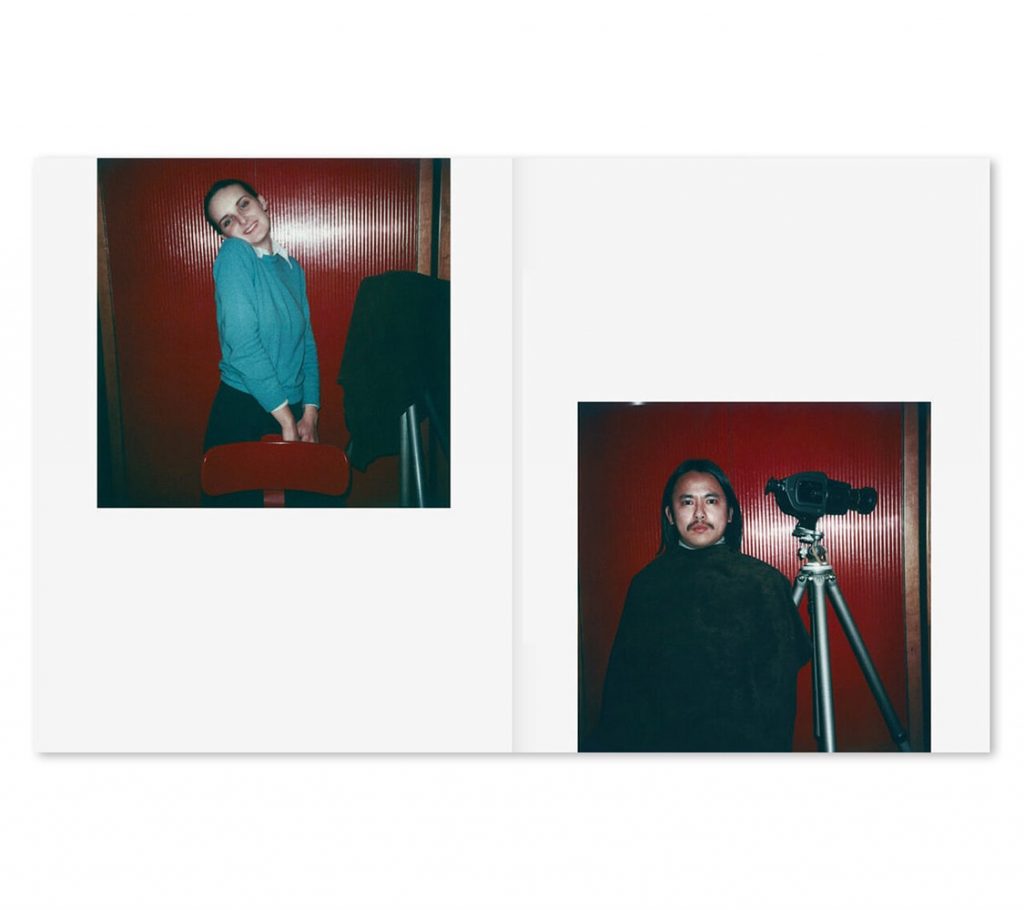

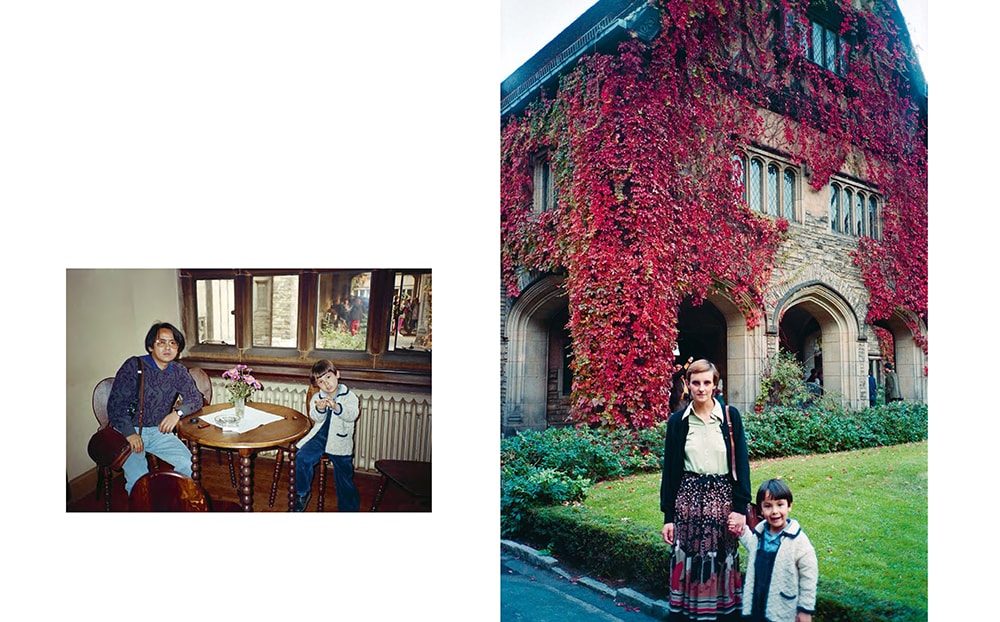

2018年に入って、個展の準備として最初に取り掛かったのは、屋根裏に何十年も放置したままになっていた荷物の中からクリスティーネが残していった記録物を探し出し、整理する作業でした。すでにその存在を忘れていたものや、初めて目にしたものなど彼女と関係のあるさまざまなものが見つかりました。筆記物のほかにスーパー8フィルムやカセットテープ、ポケットカメラ・フィルムなど。見つかった資料を詳しく調べる作業を進めていく途中で、私はあることに気が付きました。1978年に私の故郷である西伊豆の海岸で撮られた、6×7サイズのカメラを取り付けた三脚の後ろに立つ私が写っているスライドフィルムを見つけた時でした。それは私が、ライカを首にかけ黒いゴム長靴を履き竹の棒をもって岸壁の末端に立つクリスティーネのポートレイトを撮影した時に、彼女が自分で持っていたライカで私を撮った写真でした。私は口の中で「Face to Face……」と、つぶやきながらすこし興奮していました。さらにポケットカメラによる写真や、彼女が35mmカメラで撮影した写真の詳細を調べていくうちに、クリスティーネがしばしば私の写真を撮っていたことが、しかもほぼ同時にお互いを撮り合っていた事実が判明しました。この写真を撮り、撮られるという行為は頻度の差こそあれ、1985年10月に彼女が東ベルリンで自ら命を絶つ前日まで続いていました。

© Seiichi Furuya / Courtesy Chose Commune

2018年の末には、まだ作業の途中でしたが彼女の遺留品の中から、彼女の作品として展示できる資料がいくつかそろいつつありました。予測や期待をはるかに超えた内容で、具体的に展示に向けて作品の制作を始めていましたが、丁度そんな最中に展覧会の中止の知らせがありました。2019年になってしばらく経った頃でしたが、知らせは突然というのではなくすでに流れていた噂が噂でなくなっただけのことで、私は冷静にその事実を受け止めました。『Face to Face』は当然2019年の展覧会で展示するつもりで、会場構成コンセプトのひとつとして完成を目指していましたが、ほかの展示予定の作品と同様に展示用というのではなく、個々の作品として完成させるという作業内容に変わりました。私にとっての最終目標である作品集を作るという作業に切り替えて、屋根裏の大掃除から端を発して最初に完成したのが写真集『Face to Face』でした。

―クリスティーネさんが亡くなる前は「撮る」行為そのものに重点を置いてきたと古屋さんはいったことがあります。クリスティーネさんを「撮る」ことは対話以上の力を持ち、撮影行為の中で大切なものを二人は交換していた。「撮る」ことの中で、生きている苦しみや喜びを感じとる共感の作業をしていた。新しい写真集はその互いに撮影し合う行為の痕跡です。写真集には、古屋さんの側でもなく、クリスティーネさん側でもなく、「古屋さんとクリスティーネさん」という、「と(to)」の部分が現れています。写真集を編みながら、この眼差しの行き交う界面(Interface)の意味についてどのように考えていらしたのでしょうか。

私にとって彼女を撮る行為は、作品としてプリントを作るためということではありませんでした。撮る、撮られるという行為は私たちにとって会話のひとつだったと思います。多くの彼女の写真を撮ったといわれていますが、彼女は一度も撮られた写真を見たいとか見せてくれといったことがありませんでした。我々にとって写真そのものはどうでもよかったということでしょう。そして私も彼女に撮られていたことをすっかり忘れていました。子供が生まれさらに演劇の世界に没頭していく段階で彼女は統合失調症に侵され、我々の生活も短期間のうちに変わっていった。彼女の健康状態が悪化するのと並行して、彼女を「撮る」こともほとんどなくなりました。私たちの間から「会話」が消えていった。彼女も1982年半ば頃から85年の春に二度の入院生活を余儀なくされるまで、自分のカメラで写真を一枚も撮っていなかったことが今回の作業で分かりました。彼女の体調がすぐれない時期にも何度か撮りましたが、彼女は決して撮影を拒否したり、避けたり、抗議したりしませんでした。ありのままの姿を撮られる行為を通して私と会話をしていたのだと思います。私も決して喜んで写真を撮ったのではなく、彼女との究極の会話を求めていたのだと思います。もちろんこれらすべての事は、長い時が過ぎ、過去を振り返る余裕ができた頃に私が残された写真から教えられたことであり、時の経過を待たなければなりませんでした。彼女が亡くなってから、私は意識して初めて彼女の写真を多くプリントするようになりました。彼女はほとんどの自分が写った写真を一度も見たことがありませんでした。

『Face to Face』の写真を作品として纏めはじめていた頃、レヴィナスの顔論に遭遇しました。深入りはしませんでしたが、彼の指摘する「顔」の定義論に共感するところが多々ありました。指摘された用例の多くが私の目の前にあったからです。大変驚きました。二人がお互いをほぼ同時に撮り合った写真を2枚並べてみると、個々では無言だった二人が会話を始めたからです。しかも、撮られた時代のその場所とその時にさかのぼって語り合う二人を、私は驚きをもって眺めていました。伊豆の海岸でお互いを撮り合った写真を並べて見た時に起こったその現象は、彼女が亡くなる一日前にポツダムでお互いを撮り合った、写真集でも最後の写真を並べた時まで続きました。写真集の蓋を開けると、二人の会話が始まるという不思議な世界に導かれます。丁度音付きの絵本のようでもあります。

© Seiichi Furuya / Courtesy Chose Commune

―新しい写真集をめくってゆくと、見つめ合うことの大切さがあらためて浮かびあがってきます。互いを見つめる瞬間の掛け替えの無さをシャッターを切る行為で確認する。日々の細かな行き違いや無理解も、その瞬間へ溶けていった。別々の大きな壁を介し生きてきた二人が写真行為の瞬間は壁を通り抜けられた。しかし写真集からはクリスティーネさんが眼差しを返せなくなってゆく様相も伺えます。この写真集は、彼女の眼差しの変化を精密に紐解き、辿る作業だったのでしょうか。

写真集が成立するか否かという技術的な問いが、作業を始めた段階ですぐに出てきました。それは私が7年間の間にほとんど彼女の写真を撮らなかった時期があったことを知っていたからです。そして今回詳しく調べた結果、彼女が最低2年間にわたり一切自分のカメラで写真を撮らなかったことが判明したからです。写真が存在しないというのは会話が消えたということで、二人の物語としては、反ってその事実が語りの核心となりうるでしょうが、画像を必要とする写真集では成立しません。そんな理由からも、この7年間に私が撮影したすべてのフィルムを調べてみました。一コマ一コマ、私が写っているコンタクト・イメージを探していきました。見つかる度に二重の喜びを味わいました。私が先に彼女を撮ったり、その逆のこともありました。私がこのお互いにほぼ同時に写真を撮り合っていたという事実をはっきりと認識したのはこの作品を纏め始めて、用例がひとつまたひとつと増えていったときでした。それまで、私はこの二人の習慣に気付いていませんでした。なぜなら、我々はそのことについて何ひとつ取り決めや約束など交わしていなかったからです。意識的にコンセプトから出発してそれに沿って昆虫採集でもするかのように撮り貯めるようなものではなかった。それゆえに、相手を見つめる行為は一瞬のうちに終了して、一瞬の了解を経て我々の記憶に残ることも無く消え去っていった。お互いを認めあうためには一瞬で十分だった。ただ、不幸の結末への道のりを辿る旅に出た私には、そのどうでもよかった一枚の写真を凝視する必要があったということです。我々がもし別の運命を背負って共に生を送っていたら、写真がこれほど重要な意味をもつ必要はなかったと確信しています。この写真集に私自身が驚いているのは、眼差しの変化にとどまることなく、その表層の奥に潜んでいる縋るような彼女の囁きが写っていることを発見したからです。私はこの写真集を通読することによって、初めて微妙な眼差しの変化とその意味をひとつにすることが可能になったように感じています。謎のひとつが解けたような思いです。

―10年前の東京都写真美術館での展覧会では、撮影された年代と逆の順序でクリスティーネさんの写真が展示されていました。時間を遡ってゆくその構成には、クリスティーネさんとの出会いの原点を見つめ直したいという思いを感じました。その展覧会で「ピリオドを打つ」はずだったのが、この10年というときの中で、瞬間がただの一瞬ではなくなり、瞬間に潜在していたさまざまな事実が明るみに出されてきた。さらにいえば、クリスティーネさんと出会ってから42年、死後も含めた時間の奥行きと幅が、誰も知らない世界を開いてゆく。新しい写真集ではときが過ぎることで人生に別の力が加わる事態が起こっていることが感じられます。古屋さんは現在、その時間の経過ということをどう受けとめているのでしょうか。

まさにときの経過が今回初めて手にするさまざまな資料と正面から向き合うことを可能にしたと思っています。2010年の脳卒中で終わっていたら、いまのような形で表現の世界に提示するようなものは何ひとつ存在しえなかったことを考えると、やはり生き残ってよかったと思います。最も、倒れる瞬間はまさに瞬間であって、何ひとつ後悔とか無念とか、思いを馳せる時間など全くありませんから。そこで私の人生が終わっていたとしても、人の数だけ人生があるということで誰も何も気に留めることも無く、私も何ひとつ悔やむことも無く、地球はいつもの通り回り続けていたということでしょうが。現在、私はときの経過が鮮明に見える世界にいるような気がしています。そしてこれから経過していく時間の中に彼女との新たな出会いが待っていることも知っています。しばらく停止していた車にエンジンが掛かったような気分です。まさにいま、その出会いのための心の準備をしているように思います。

マラソンで長時間街中を走りまわってきて、途中で水を飲んだりバナナを食べたりしながらやっと中央墓地の門をくぐる辺りまで来たかという感じです。あと一周したらゴールだっていう気分、色々あったけど大観衆の喝采を浴びながらラストスパート、テープを切る。そして倒れる……

―古屋さんは70歳になります。クリスティーネさんとの出会いから別れまでは7年間で、これまでの人生の十分の一です。7年はあっという間と思っていたのに、次第にその時間の中に解かなくてはならない問題があることがわかってくる。しかしそれは古屋さんにとっては古傷を抉り出すようなものだった。長い時間、心の奥底に隠蔽してきた触れたくないものだった。フロイトはそのような潜在記憶を「体内埋葬室(クリプト)」と呼びました。その置き去りにしてきたものと正面から向き合おうとしたのはどうしてだったのでしょうか。

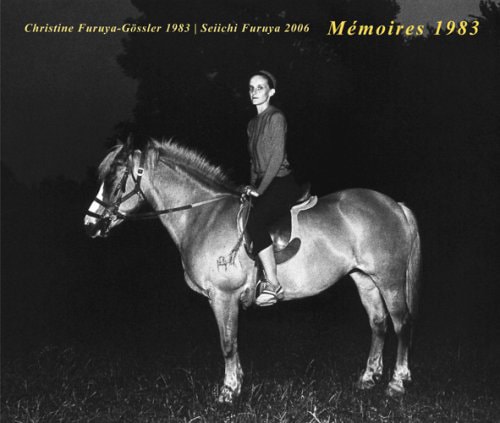

最初の「メモワール」の展覧会と写真集を出したときは、死後4年が経っていましたが、弔うという意味合いと、とにかく私の気持ちを整理したいという思いでした。しかしときが経つとともに「メモワール」を少しずつ掘り下げていくうちに、ときの経過と出来事が複雑に絡み合い「いつ、どこで、何が、どうして」という呪文の塊が次第に巨大化していって押しつぶされそうになる夢を何度も見るようになりました。でも、統合失調症に全責任を負わせて片づけることなど考え及ばないことでした。そして何度も「メモワール」を編むことを余儀なくされました。私は1987年の夏に東ベルリンからグラーツに戻り、彼女の遺品の整理を始めましたが、そのときに手記の存在を知りました。でも、とてもそれを読む勇気がありませんでした。私が耐えられないようなことが、知らなくて済むようなことが書いてあるのではないかという恐れでした。幸か不幸かドイツ語の手書きによる手記は簡単に読めるようなものではありませんでした。きっと日本語で書かれていたら状況は変わっていたはずです。2005年になって初めて彼女の手記を解読する決心がつきました。彼女が亡くなってから20年が経っていました。グラーツの美術館でアルバイトをしていた女子大生に清書を依頼しました。お互いによく知らない人に頼むというのが条件でした。ただその目的のために、パリに2カ月滞在して清書された手記を毎日精読しました。私には何も彼女に隠し事をするような秘密などありませんでしたし、単純な人生を送っていたつもりでした。それゆえに、彼女の手記を通して彼女が演劇の世界にのめり込んでいく様子や、次第に自分の能力の限界に直面していった日々、母との葛藤、そして演劇レッスン教室の先生をいつの間にか「私の唯一の心を許せる本当の母」と書きつづる個所に至ったときには驚きのあまり胸の高鳴りを抑えることが出来ませんでした。そこには、私の全く知らなかった、もう一人の彼女が描かれていたからです。清書を引き受けた女学生にも解読できない個所が多くありました。その手記を読んだ直後に出版したのが『Mémoires 1983』でした。その後『Mémoires.』でも私は手記の一部を写真集に掲載しましたが、それ以上深入りすることを止める決心をしました。

しかし、いつかパンドラの箱を再び開けるときがくることは分かっていました。少なくとも我々が共に過ごした7年余りの時間の経過の中で、彼女のもうひとつの世界で何が起こっていたのかを詳しく知らずに彼女に会う訳にはいかないと思う気持ちが歳とともに強くなっていきました。こんなに長い時間を与えられていたのにも拘わらず、何も知りませんでしたでは済まされないということでしょうか。パンドラの箱にはまるで宝石のように光り輝く小石が何個もうずもれていました。歳をとるとともに「死」は、言葉というだけでなく日常生活に密に関わる私事のひとつとして身近な存在となっていきました。決して不愉快なものではなく、残り時間の量を考えながらそれまでに成さなければならない仕事は何かと考えるようになりました。もう何も怖いものはなくなった。私より少し早く自ら命を絶つことで、彼女は永遠の生を獲得した。彼女より少し長く生きることで、私は少しだけその手助けをしてきた、彼女を舞台に上げることで自分の生の意義を獲得してきた。いま、思いがけない新たな発見物を目の前にして、もうひとつ新しい彼女に出会えそうな予感に喜びを感じています。二人の時間は、まるで私の人生はこの7年間だけだったといえるほど多くのものを私に残していきました。結局「あれも愛、これも愛、みんな愛…」だったのではないかと気づくまでに70歳を待たなければならなかったのかもしれません。

―古屋さんのこれまでの写真集を振り返ってみると、救済されない霊に安らぎを与えるために写真集をつくってきたのではないかと思うことがあります。写真集を編むことがクリスティーネさんのこの世に残る思いを掬い取ることに繋がる。今回の写真集では特に彼女の「表現」ということに目が向かいます。これまで彼女の7年は古屋さんの側から写されてきたものでした。そうではなくて彼女自身も表現者だった。写真や映像だけでなく、演劇や文学への熱意もあり、自ら表現者として生きたいという思いがあった。この世に現れることのなかった彼女の表現、世界観や人生観の一端が写真集には浮上します。クリスティーネさんの「表現」は古屋さんにとってどういうものなのでしょうか。

今回の屋根裏の片づけ作業で見つかった記録資料を整理していく段階で、彼女自身も表現者として生きていたことを初めてはっきりと認識しました。彼女が自分の意思を全うできずに自らの命を絶たざるを得なかった悲運の人だっただけではなく、表現者として創作物を「そっと」残していった事実に、どうしていままで私の関心が向かなかったのか不思議でなりません。無意識下に彼女を悲劇の主人公に留めておきたかったのかもしれません。大学で美術史を学び、放送局でドキュメンタリー番組を作り、演劇の世界で役者として、表現者として生きることを目指していた彼女。「悲劇はうまいんだけど、喜劇が表現できない」とウィーンのアパートで彼女が何度もセリフを繰り返していたことを思い出してしまいました。

彼女が独自に調査してプロデュースして、アナウンサー役まで務めた何本かのラジオ・ドキュメント放送の録音カセットを聞いたときはビックリしました。もちろん初めて聞くものばかりでした。当時の私にはドイツ語のラジオ放送など理解できなかったし、彼女も私に自作のドキュメントを自慢したり聞くことを要求したことは一度もありませんでした。内容は現代社会における女性の地位や差別問題などを扱った45分前後のドキュメンタリーで、いま放送されても何も違和感を感じないだろうと思えるほど時事的で質の高いものばかりでした。屋根裏には20本分の番組のテープが残っていました。彼女の働いていた国営放送局から4本の番組コピーを手に入れることが出来ました。残念ながら、すべての番組を保存する決まりがないとの返事でした。30年以上もの屋根裏の夏の猛暑にも耐えて、ボタンを押すと彼女の生々しい声が流れてきました。まるでいま私の隣で話しているのではと思えるほど生き生きとした声に驚き親しみを感じました。そのほかにも、私が一人で80年の夏に2カ月ほどアムステルダムに滞在している間に彼女がニコンFを使って多くの写真を撮っていたことも分かりました。そして決して少なくないセルフポートレイトを撮っていました。さらに、スーパー8mmフィルムやポケットカメラ・フィルムなど。こうしていま初めて、彼女が残していったさまざまな記録をもとに、表現者としての彼女の「作品」を作り上げる課題があらためて私に与えられたのだと思っています。

いままでは遺影の写真としてのクリスティーネとの二人の時間でしたが、いまや闊達に動き回ったり、話しかけてくる彼女も加わり私の一人生活も大変にぎやかになりつつあります。新型コロナウイルス感染予防のための活動制限規制で孤独感や疎外感に病む人が急増しており自殺者も増えているとニュースで流れていました。数少ない友人達からも「老いて」一人で生活する私を心配するメールが届きますが、彼らはいま私がそれどころではないことをまだ知りません。これからも彼女の「表現」を読み取り、掬い上げ作品につなげる作業が続きますが、やがて出来上がった「作品」を通して私の知らなかった彼女との新たな出会いがあることを楽しみにしています。これまでに完成した僅かな「作品」からも、彼女が物静かで控えめな性格の持ち主だったことが伝わってきました。彼女が役者の世界を目指したことに、私が猛反対した理由のひとつでした。

―2010年の東京都写真美術館の展覧会直前に古屋さんは脳血栓で倒れ、九死に一生を得る手術をしました。「メモワール」にピリオドを打とうとしたら、自分の生にピリオドを打たれるような事件が起こった。「まだ生きて、私の思いを救い出しなさい」というクリスティーネさんからのメッセージのようにも思えます。そのとき、古屋さんは現世にいるのか、彼岸に渡ったのか、わからなくなったとおっしゃっていました。そうした死の領域へ入った体験は新しい写真集に何らかの陰翳を与えているのでしょうか。唐突な聞き方ですが、自分が一度、死ぬことで彼女を生き返らせるようなプロセスが必要だったのでしょうか。

死の体験は新しい写真集にも影響を与えているだけでなく、体験後の人生にも決定的な影響を与えたと思っています。彼女と私を繋げていた写真や文章の意味が私にとって大きく変わっていきました。もうこの世の中に恐ろしいものは何ひとつなくなったというか、すべてを受け止める準備が出来たというか、戦いは終わったというか。この変化を自覚したのは脳卒中の後遺症から心身ともにほぼ完全に回復してからのことでしたが。写真はただ目の前に存在するだけで何ひとつ主張しません。そこに意味を見出すのは私ですから、私が変わることによって私に見つめられている写真の意味も変わる。今回『Face to Face』の写真集を初めて開いて、ページをめくっていきながら私の知らない二人の人生物語を見ているような不思議な時間を体験しました。きっとこれも私が体験した死をとおして写真集に与えられた陰翳がその背景にあるような気がしています。

―古屋さんは「生きた墓石」を作っているのではないかと思うことがあります。こういういい方は不謹慎で躊躇われますが、古屋さんは、クリスティーネさんを死者に留まらせたくなくて、繰り返し墓を暴いては壊し、また新しい墓をつくっている。しかも今度は自分の墓も一緒に作ろうとしている。クリスティーネさんの屋根裏部屋の資料整理をしているうちに彼女が生き返り、亡骸に新たな生命が吹き込まれたように感じたとおっしゃっていますが、写真集とは古屋さんにとって「生きた墓石」なのでしょうか。

私にとって写真集とは、私が亡くなって彼女と再会するときに手土産として持っていくために作り続けているものともいえます。報告書ともいえるかもしれません。私が彼女の死とどのように向き合って生きたのかという報告書。手ぶらで再会することなど考えられないことです。その前に、もし私が一人で生活できなくなって老人ホーム行きとなったときに、唯一持参するものとしての写真集を作っているともいえます。認知症が進む中で繰り返し写真集をめくりつつ自分の人生を追体験しながら、泣いたり笑ったりして充実した老人ホーム生活を送っている様子が実にリアルに想像できてほほえましい気分になったりします。認知症の進度のチェックにもなりますし。そしてもうひとつ、重要な理由があります。言葉や文章で語りきれない母だった人の事を息子に、そして孫達にも伝えるために写真集を作っているということです。『Face to Face』の写真集がマルセイユの出版社Chose Communeから届いた翌日に、息子の家の玄関ドアの前に写真集を届けました。新型コロナウイルスによる規制が厳しく、孫達を経由して私に感染するのを恐れて、息子達ともできる限り直接会わない、話さないという状態が続いています。私より息子のほうが老人の感染を危惧しているようです。写真集の中で彼が生まれた以降に私とクリスティーネがお互いを撮影したほとんどの写真に彼も写っていますし、それを彼も初めて見ることになるわけで反応が少し気になりました。その日の夜、六歳の長女と写真集を一緒に見たことや、質問攻めにあったと楽しんだ様子を知らせてきました。娘のおばあさんにあたるクリスティーネが写真ではおばあさんではないので、どうやら娘はちょっと混乱して事態をはっきり把握できなかったようだと。

彼女が土葬されたという事実は、私が死後の彼女と交信していくうえで決定的な意味を持っていたと思います。彼女の死後、私と息子はベルリンからグラーツに戻り彼女の棺を一緒に空港にむかえに行きました。10日足らずの滞在中に葬儀を済ませて、今度は息子と二人でベルリンに戻りました。この短期間の間に墓地を探して、棺を選んで、牧師を手配したりとすべて一人で準備したのですが、最初から土葬にすることを決めていました。火葬でミニ団地の一角に彼女の墓がある、そこに魂が眠っているなどと到底考えられない暴挙に思えたからだと思います。ミニ団地に収められた骨ツボに向かって話しかける姿は想像つきません。答えが返ってくるはずがない。彼女はいまでもこの私がいま立っている数メートル下に眠っているという事実。ツボの中の骨に変化していたとしたら、彼女と私がいままで交わしてきたような会話は不可能だったと思います。私は中央墓地でも新しく墓地として整地された一角の32番という場所を選びました。32歳で亡くなったという意味だったのですが、何よりも重要なことは古い墓地のあった場所ではないということでした。墓地は使用代金が払われなくなるとやがて更地にされて、再使用されると聞いていたからです。場所を決めて使用料を払う段階で妙なことを聞かれて驚きました。深さはどれくらいにしますか、と。掘る深さによって料金が変わるといわれて戸惑いました。「要するに、貴方も後々そこに入る予定ですか?もしその予定なら、最初から二人分の深さまで掘らなければなりませんから」ということだった。私はおかしな質問もあるもんだ、と笑いを禁じえなかった。

彼女は死ぬことによって永遠の生を獲得した。私はそんな彼女を二度殺すわけにはいかないという思いです。誰の言葉か忘れましたが、写真とは一瞬の過去を永遠の現在に変えるものである、ということを身をもって実感してしています。こうして彼女が亡くなってから35年が経ちましたが、彼女は以前にもまして、生き生きとしていまここに私とともにあります。

―ジャック・デリダが、写真を撮る行為に注目し、写真家が対象を定め、シャッターを切るまでの曖昧な時間は、実は死を想う時間なのではないかと問いかけたことがあります(『留まれ、アテネ』)。写真を撮る行為は、生を死が支えていることを気づかせてくれる。撮る瞬間に、生者は死者に変わり、死者は生者に変わる。初めの質問で、古屋さんが撮影行為そのものに重きを置いてきたことに触れました。長い時間の経過の中で、あらためて写真を撮るということが古屋さんに、この時代に、どのような意味を持っていると考えているのかを、お聞かせください。

はっきりとした生きている理由とか目標みたいなものを求めたことのない人生でした。ある職業を目指すとか、努力することも無く、東京に少しでも長く居座ることを可能にしてくれる、ただそれだけの目的でたまたま下宿の近くにあった学校に入りました。それが写真学校でした。日本の学歴社会で悲惨な目に合うのは分かっていましたので、それなら先を読めない海外に行こうと決めました。こちらに来てからも、そこに向かって努力するような目標は何ひとつありませんでした。絶えず不安が付きまとう人生でしたが、そのこと自体に耐えられるというか、流れ流れていつかは消える人生を生きるのだという考えで、幸福でも不幸でもなかった。この曖昧な人生で今日まで私の側から離れることのなかったのが「写真」という表現手段でした。何かを断定しない、主張しない曖昧なままでいいというか、私の性分に合っていた。異郷で根無し草風に生きてきた私にとって「過去」の時間が長くなるにつれて、次第に「過去の事実」の重要性に気づかざるを得なくなっていきました。絶えず過去に引き戻されるという現象が顕著になっていく段階で「写真」が掛け替えのない記憶装置であるということに改めて気が付きました。

もちろん私はクリスティーネの写真だけではなく、ほかの写真も撮りましたが、初めから何かを表現しようともくろんで行動したことはほとんどないと思います。『国境』という作品でも、テーマが先にあったわけではなく、私が想像しても理解できない現象や事実で、尚且つどこかで私の生存とつながっているような事象に直接触れて、私の場合は文章を書くのではなく、その第一印象、体験を写真にするという作業でした。写真の出来がいいとか悪いとか全く関係がなく、撮影後には一先ず関心事から消えていく。そして、いつかときの経過とともに蟠りとして蘇ってきた時点でそのときに撮った写真と初めて向き合うといった具合です。こんな好き勝手な生き方と、私のための記憶装置としてあった写真を扱った行為が職業として何とか成り立つようになったのは、クリスティーネとの出会いがあったからだと考えています。

2010年に私の身に起こったさまざまな出来事を契機に私はほとんど写真を撮らなくなりました。それは体力や気力の低下が影響していたと思いますが、まだ若かった?にもかかわらず、すでに自分の死のあり方とか、それまでに成しておきたい仕事などと、自分の内側により関心が向かっていったことも理由となったと思います。外に向かわないので、新しい写真を撮る必要がなくなったというか、『メモワール』としてそれまでに出版してきた作品集などの再読やときの変化がもたらした意味の変容などを確かめる作業などを始めていました。「メモワール」から離れるとは、新しい資料を意欲的に探し出して、新しい作品集などを作るようなことはないという意味でしたし、それは屋根裏の片づけの最後の日が来るまで続きました。残りの時間を考えると、きっとこれからも新しい写真を撮ることはないと思います。別に写真を撮ることが趣味や好きなこととしてあるわけではありませんから。私の人生の中で彼女との7年余りの時間から与えられた課題をひとつずつ私なりに解いていくことが、あまり多く残っていない人生の過ごしかたになるのではと思っています。

―『Face to Face』以後も、新たな地平を開く未発表の新写真集が予定されているとお聞きしました。それらの写真集の計画や今後の活動について、最後にお聞きかせください。

彼女の遺品を整理しながら内容を詳しく調べていく作業は現在でも続いていますが、これまでに調べた資料から写真集に繋がりそうな仕事がいくつかあります。そのひとつは『First Trip to Bologna, 1978』というタイトルの写真集です。私はこれまで出版されたほとんどの写真集を独自に編集してきたのですが、『Face to Face』の場合、その必要性が薄かったため反って他人に任せようと初めから決めていました。写真の組み合わせや、時系列順に構成することなど、内容の骨子は動かしがたいものとして最初から決まっていたからです。丁度、あまり頻繁に眺めすぎて感覚がマヒしているようなときだったと思います。一組の写真の順番を私の送った内容とは逆にする提案など何度かありましたが、私は無条件に賛成しました。『First Trip to Bologna, 1978』の写真集の準備も『Face to Face』とほぼ同じ頃に始めました。春を迎えると同時に新型コロナウイルスがヨーロッパ各国で猛威を振るい出しつつあり、特に隣国イタリアの北部地方では毎日300人以上の犠牲者が出ていた頃でした。オーストリア政府も日常生活での行動を制限するさまざまな規制を発令しつつあり、この行動規制のおかげで長期間に及ぶ作業に集中出来たと、私は密かに感謝しています。

この写真集は我々が知り合った数日後にボロニアへ旅をしたときの記録から構成されていますが、写真ではなくデジタル化したスーパー8mmフィルムのフレームイメージのみを使っています。最終的に動画を発表することはないと考えていますので、写真集としてのみ存在する作品です。屋根裏で見つかった36個の長短の動画をデジタル化したのですが、そのうちの3個がボロニア旅行の記録で計20分ほどの長さでした。私が非常に驚いたのは、モニター上でフィルムを何度見ても、旅の記憶が全く蘇らなかったことです。もちろん以前そのフィルムを見た記憶も全くありませんでした。本当に私は彼女とそこにいたのかと疑うほどでした。失いもしなかった過去の日々が突如として私の目の前に再現されたということです。記憶がないのなら、全く新しい二人のボロニア旅物語を「創作」しようと考えました。彼女の初々しい生き生きとした姿を動画の中に見つけて、何か引き裂かれるような気分でした。どうして、その7年後のその日に向かって行かなければならなかったのか、彼女が背負ってしまった運命を呪う気持ちと、彼女を救ってやりたいと願う気持ちで胸が詰まるような思いでした。7年余り共有した時間の中できっと一番幸せだったときの記録を何とか表現の世界に残しておきたいと強く思いました。2002年に自費出版した写真集『Last Trip to Venice』の対極に位置する写真集となるはずです。あらゆる意味において。そして、動画からカットを選ぶところから始まり、全く新しい物語を創作するという意味において私自身が全面的に編集する写真集となります。

さらに今回見つかったポケットカメラで1985年に彼女が撮影した写真からなる写真集も計画しています。85年の春にグラーツの病院を退院してから東ベルリンの病院、シャリティーに再再度入院する頃までの数カ月間に彼女が撮影したもので、私は今回初めてその存在を知り、自ら全てのネガをスキャンして作業用の小さなプリントを作成しました。あえて注目を引くような写真ではないのですが、反ってそのような写真の裏側に当時の彼女の精神世界が写っているような気配を感じました。この写真集には、屋根裏から始まっていまでも継続している私のクリスティーネへの最後の旅を綴った文章が掲載される予定です。

そのほかにこの先、何が私を待っているのか私自身もわかりませんが、おそらく体力と精神力が続く限り、私は彼女との交流を続けていくつもりです。私がうつぶせになって彼女の上に葬られるまで「共に離れて」という我々の不思議な関係が続いていくのだと思っています。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | Chose Commune |

| 価格 | 8,000円+tax |

| 出版年 | 2020年 |

| 仕様 | ハードカバー/サイン入り(なくなり次第終了) |

| URL | https://www.twelve-books.com/products/face-to-face-by-seiichi-furuya-christine-gossler |

伊藤俊治|Toshiharu Ito

東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授/美術史家。1953年生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業,東京大学大学院人文科学研究科修了(西洋美術史専攻),多摩美大学院教授を経て現職。主要著書に『写真都市』『ジオラマ論』『機械美術論』『電子美術論』『裸体の森へ』『愛の衣裳』など。国際展覧会企画に「四次元の知覚」(オーストリア、グラーツ),「移動する聖地」(東京)「デジタルバウハウス」(ドイツ,ケルン)など多数。

古屋誠一|Seiichi Furuya

1950年、静岡県西伊豆に生まれる。東京写真短期大学(現 東京工芸大学)を卒業後、1973年横浜港を発ちシベリア経由にてヨーロッパに向かう。75年までウィーン在住、その後グラーツに移転、78年2月にクリスティーネ・ゲッスラー(1953年グラーツ生まれ)と出会う。二人は同年5月に結婚。81年、息子、光明・クラウスが誕生する。85年10月7日、一家の住む共同住宅の9階からクリスティーネが身を投げる。古屋は87年に通訳の仕事を終え、それ以来グラーツに在住、現在に至る。75年以降、フォルム・シュタットパルク(グラーツ)、ヴィンタートゥール写真美術館(ヴィンタートゥール)、アルベティーナ(ウィーン)、ヴァンジ彫刻庭園美術館(三島)など国内外で多くの展覧会を開催。また、89年に出版された写真集『Mémoires 1978-1988』(カメラ・オーストリア)以来、クリスティーネを主題とした『Mémoires 1995』(1995年、スカロ)、『Christine Furuya-Gössler, Mémoires 1978-1985』(1997年、光琳社)、『Portrait』(2000年、Fotohof)、『Last Trip to Venice』(2002年、私家版)、『Mémoires 1983』(2006年、赤々舎)、『Mémoires.1984-1987』(2010年、伊豆写真美術館/カメラ・オーストリア)などを発表してきた。さらに、写真誌『カメラ・オーストリア』の創刊・編集にも参加し、日本の写真家をヨーロッパに紹介するなど幅広い活動を展開している。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。