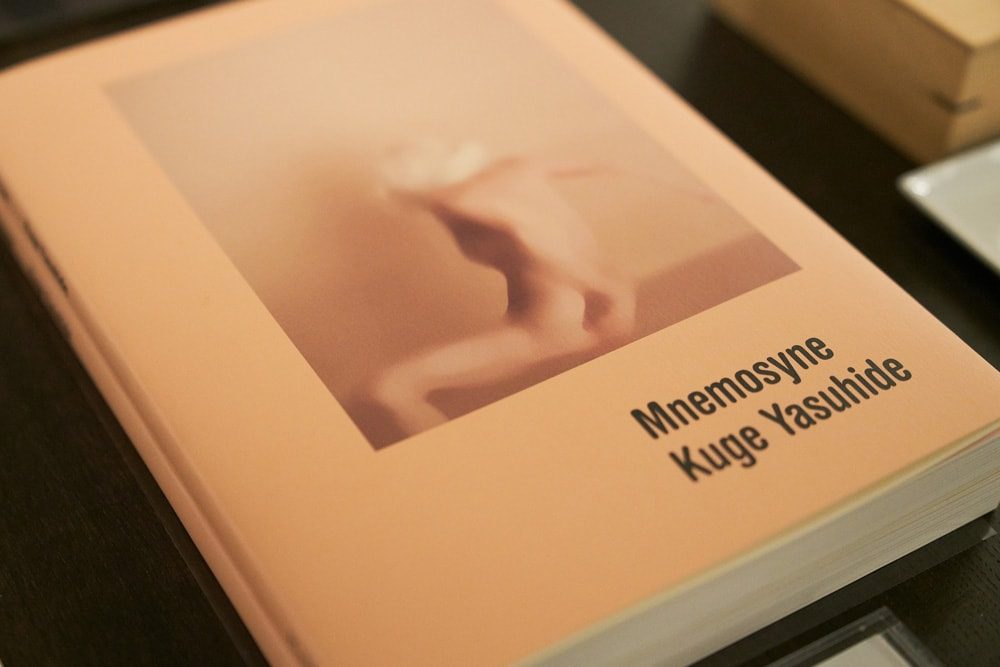

現在、六本木ミッドタウンのインテリアショップ「Time & Style」で開催中の久家靖秀による展覧会「Mnemosune(ムネモシュネ)」。コンテンポラリーダンスのパフォーマーたちのヌードと正面から向き合ったこのシリーズは、久家がこれまで制作してきた作品の延長線上にありながらも、全く新しい表現になっている。写真家として模索してきたアウトフォーカスの技法、さらには時代とカメラの関係までを包括し、自身の身体にまつわる個人的な体験を経てたどり着いたひとつの型。極限まで抽象化されたこの肉体と向かい合ったあなたは何を思うのか―まずはそれを問うてみて、それから写真家の言葉に耳を傾けてみてほしい。

文=若山満大

写真=劉怡嘉

久家靖秀の「Mnemosyne」は写真であるが、一見すると絵画のようにも見える。輪郭もディティールも柔らかくぼかされているが、色彩と陰影によって、モチーフが人間の体であるということはかろうじてわかる。筆者は、ここまでわかった時点で、作品の傍にキャプションを探していた。耐えられなかったからである。写真に写ったこの身体(らしきもの)が誰のもので、どのように撮影・操作され、なぜ目の前に提示されたのか。この問いに答えられない時間の堪え難さに、少なくとも筆者は耐えられなかった。あるいは続けて自問した。この身体(らしきもの)が写真(インデックス)であるならば、自分はこれを現実のどこに帰すべきか。そしておそらくこの問いを引き出すことが、この写真に備わった重要な機能であると思われた。

制作の経緯について、久家は次のように語っている。

「『Mnemosyne』の制作が始まったのは、およそ一年前のことです。ちょうど新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた頃ですね。モチーフに身体を選ぶまでには、いくつかきっかけがありました。ひとつは、自分が体調を崩したことです。激痛や不眠、原因が判明しない不安に長いあいだ晒されながら、体が少しずつ不自由になっていくのを感じていました。加えて、緊急事態宣言後の自粛・軟禁生活のストレスもあって、いきおい身体というものを強く意識するようになりました」

「他方、自宅で静養しながら、数年前から撮りためた動画のフッテージの編集も始めました。写真集『Atelier』(FOIL、2009)後もアーティストのアトリエを撮影したのですが、その際わざとピントを外した不鮮明な動画も同時に撮っていたんです。編集しながら『抽象化された時空間を“豊かな物語”に接続できないか』『既視感と意外性が両立した写真=イメージを作りたい』と考えていました。

アーティストが何かを生み出す現場に居合せること、自分や他人の身体性、アウトフォーカスによって抽象化された時空間。後から思えば、これらが同時期の関心事としてあり、ゆっくりと繋がっていったことで、本作のアイデアは生まれたんだと思います。折しも芸術文化への助成が手厚くなった時期だったので、パフォーマーの砂山典子さん・池宮中夫さんに依頼して、アイデアを具体化すべく動き出しました」

草間彌生、村上隆、宮島達男、舟越桂、大野一雄、会田誠らアーティストのアトリエを撮影した久家の代表作『Atelier』。

ぼやけた画像、オートフォーカスから離れるために

前作『Atelier』制作後に撮りためた「ピンボケの動画」は、「Mnemosyne」のバックグラウンドのひとつであると久家はいう。では両者の技術的な共通点であるアウトフォーカス/画像をぼかす操作は、何を企図して為されたのか。

「例えば、いまでも大型カメラなどはピントが合ってない状態がデフォルトですよね。そこからツマミを回して、徐々にピントを合わせていく。しかし測距が電子制御になってからは、ピントが合っている状態が『普通』になりました。とくに昨今は、動体追尾や特定の事物を検出して照準するAF機能が充実しています。つまりアルゴリズムによって、照準する物や位置があらかじめ決められているわけです。

でも、撮影において画面のどこにフォーカスを合わせるかという問題は、撮影者が何を意図して写真を撮っているのかという問題と一致しているといっていい。表現内容にかかわる要点なわけです。だからこそ、カメラが要求してくる『視覚の一般化』に抵抗しつつ、現代-写真の所与の条件自体を前景化する方法として試みたのが、ピンボケで撮るという行為でした。

それはある意味、意図的に画像崩壊を引き起こしていく作業ともいえます。とはいっても、本作もそうですが、画像を崩壊させていくこと自体は目的ではありません。撮影やポストプロダクションにおける『普通』とはズレたことをしていくから、必然的にアウトプットは見たことのない形式をとる。崩壊していくというわけです。森山大道さんたちコンポラ世代の代名詞である『アレ・ブレ・ボケ』がそうであるように、ある時代に一般的になっているカメラの機構に抵抗したり、それを逆手に取って表現に昇華することは写真家の仕事のひとつだと思います」

「今回のぼんやりしたテクスチャーも、昨今どこでも使われている標準的なエフェクトを使っています。ふだん僕らが見ている広告であれ何であれ、概ね同じ操作で加工されているはずです。自分たちが見知った写真-世界を作っているアルゴリズムがあり、その変数に一般的ではない値を代入した結果として、この写真がある」

この画像の壊れ方を、久家は「フラットというよりはスムース」と形容する。身体が持つ固有の凹凸が均されていること(フラット)以上に強調されるのは、この写真が「見知った写真-世界」と滑らか(スムース)に地続きになっているということだ。ポートレイト、ヌード、ポルノグラフィ、あるいはコマーシャルフォトなど、あらゆるメディア、あらゆるデバイス上で見かける「(作られた)身体」と、本作のイメージは滑らかにつながっている。久家がデジタルイメージを作る技術を加速させて作り出した“身体らしきもの”は、鑑賞者がそれぞれ持っている身体にまつわる経験・記憶に浸潤していく。そして大文字の、あるいは小文字の“身体の歴史”を遡行するよう鑑賞者を促す。

誰かの身体の呼び水/依り代として

「『Mnemosyne』は、砂山さんと池宮さんの固有の身体を被写体としなければ撮れなかった。そういう意味では、この抽象化された身体にはまぎれもなく固有の時間が流れています。あのとき、僕の目の前で、ふたりの固有の身体が動き表現した痕跡が画像になっているわけですから。しかし一方で、この写真は無時間的・無個性的な身体のイメージだといえなくもない。いわば一塊りの「身体」として見ることもできます」

そこに写るべき身体のディティール(インデックス性)が捨象されることで、この写真は身体のイコンへと変質している。しかし一方で、尚以て写真(インデックス)であるという、その一点において、本作のイメージは砂山・池宮の固有の身体とリンクする。

現実との対称性を失った写真、身元不明の「身体」は、写真であるがゆえに自律することなく、帰属する先を欠いて宙吊りになっている。私たちに求められるのは、この“身体をなくした身体”をどこに帰すのかという問いに応答することである。私たちはこの「身体」の手を引いて、思い当たる具体的な身体を訪ね歩かなくてはならない。

一人の老婆の手を引いて歩いたことがある。自宅への帰り道がわからなくなったと訴える彼女に住所を尋ねると、そこは徒歩5分くらいの場所だった。歩行補助カートを肩代わりして、彼女の手を引いて歩き出す。自分の眼が広角レンズに切り替わったかのように視界が広がり、前方に見える交差点はあまりにも遠い。結局彼女の自宅に着くまで30分かかった。不自由な身体が感じる時間は途方もなく冗長で、そこから見える景色は茫漠としていた。

自宅へ戻ろうとする自分の歩幅は、老婆の足取りをまねていたせいか極端に狭まっていた。彼女の身体に訓化された自分の足の重さから、彼女の足の痛みと重み、50年後の自分の足の痛みと重みが想われる。彼女の身体、未来の自分の身体を経由して、自分の身体へと帰って来たとき、3つの身体が輪郭の曖昧な“一塊り”へと近づいた気がした。

では一塊りの「身体」から、遡及的に具体的な誰かの身体性を想起することは可能だろうか。本作に写るイメージ、この「身体」の手を引いて歩けば、見知った誰かの身体性を直観することができるだろうか。

具体的な身体は、常に抑圧されている。日々病み、老い、検閲され、拘束されている。本作の鑑賞体験は、そのような身体(の記憶)をイメージするエクササイズである。

| タイトル | |

|---|---|

| 会期 | 2020年1月16日(土)~3月13日(土) |

| 会場 | TIME & STYLE MIDTOWN(東京都) |

| 時間 | 11:00~20:00 |

| URL |

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。