世界最古の写真フェスティバルとして知られる「アルル国際写真フェスティバル」。53回目を迎えた同フェスティバルは、開幕から最初の1週間で来場者数18,000人を記録。2019年に開催された50周年記念のオープニングウィークの来場者数に並んだ。欧州各国では、マスクや移動の規制が大幅に緩和され、休暇も兼ねてこの南仏の街を訪れる人も少なくない。コロナ以前の活気を完全に取り戻したアルルの街。今年は、大小40の展示、165人の作家、20名のキュレーターが参加。加えて、ブックフェアやキュレータートークなど、毎日のようにイベントが目白押しだ。筆者は、7月4日の開幕から3日間滞在し、約20の展示やイベントを巡った。その中から特に印象に残った展示を厳選して紹介する。

写真・文=安齋瑠納

目次

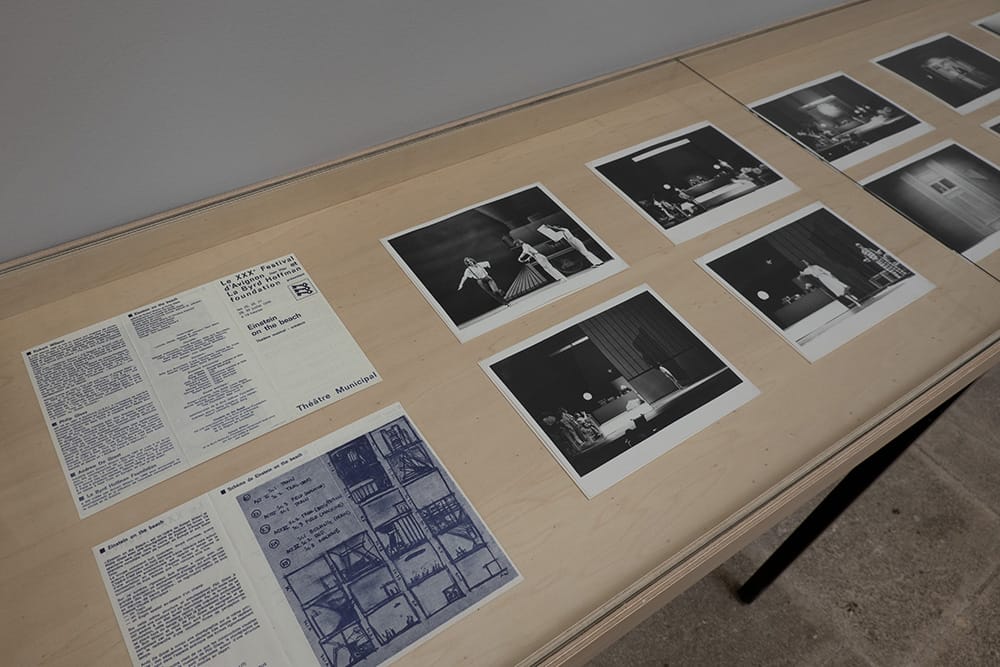

バベット・マンゴルトの功績を讃える回顧展「Capturing Movements in Space」

アルル旧市街の中心部レピュブリック広間に面する、聖アン教会で開催されているのが、写真家、映像作家として知られるバベット・マンゴルトの回顧展。1970年代にNYに渡り、イヴォンヌ・レイナーやジョーン・ジョナス、トリシャ・ブラウンなど名だたるパフォーマーを記録し続け、パフォーマンスフォトグラフィーというジャンルの位置付けに大きく貢献したマンゴルト。映像監督として彼女の作品に触れたことのある人も多いかもしれないが、本展では主に写真作品にフォーカスしてキュレーションされている。オープニングウィーク中に古代劇場にて行われたイベントでは、同フェスティバルとケリングが共同で主催するWoman In Motion賞が贈られ、彼女がいままでの作家人生を写真とともに振り返るトークイベントが開催された。

フランスで初の展示を開催したサム・コンティス「Transit」

アメリカ人写真家、サム・コンティスの展示は、アルルの中心部からバスで30分ほどの距離に位置するニームの現代美術館カレ・ダールにて開催されている。コンティスがフランスで展示を開催するのはこれがはじめて。本展は「移り変わり」や「変遷」を意味する「Transit」と名付けられ、過去10年間で制作された3つのシリーズで構成されている。ペンシルバニア州の女子高生を撮影したシリーズ、イギリスの田園地帯を歩きながら制作したモノクロのランドスケープ群、そして2017年にMACKから出版された写真集『Deep Spring』より厳選された数点のプリントと映像作品。それぞれ場所、被写体、背景が大きく異なるシリーズだか、「時間や体(物)の絶え間ない変化」というテーマが、各シリーズを緩やかにつなげ、展示全体として一貫性を持たせている。コンティスの作品は「何を見るかではなくどう見るか」を鑑賞者に問いかけ、現代社会に静かなるアンチテーゼを唱え続ける。

スーパーマーケットが展示会場に!?ルーカス・ホフマンの「Evergreen」、グループ展「Song of the Sky」

フランスではお馴染みのスーパーマーケットMono Prixで開催されているルーカス・ホフマンの「Evergreen」とグループ展「Song of the Sky」。生鮮品や日用品売り場を通りすぎた先に設置された展示室への入り口は、なんと靴下売り場の横。一風変わったロケーションだが、会場に足を踏み入れるとコンクリート打ちっぱなしの倉庫のようなスペースが広がり、ホフマンのダイナミックな大判作品やさまざまなインスタレーションを用いた「Song of the Sky」には、ぴったりの展示空間だと納得する。スパーマーケットは例外的だが、教会や19世紀に作られた庭園など、アルルの歴史を感じる建造物をそのまま生かした展示手法は、このフェスティバルの醍醐味とも言える。

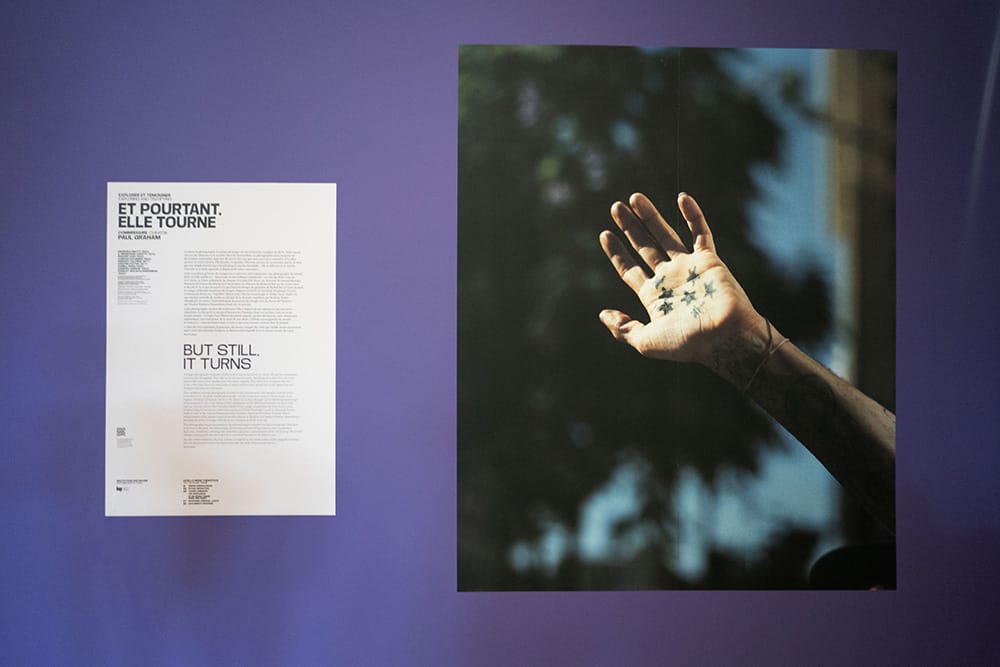

ドキュメンタリーを再定義する、ポール・グラハム、キュレーション展「But Still, It Turns」

昨年、ニューヨークの国際写真センターで開催され、写真家ポール・グラハムがキュレーターを務めた「But Still, It Turns」がアルル考古学博物館で開催されている。8組の作家の作品で構成される展示は、21世紀のアメリカで撮影された作品という共通点を持ちながらも、その被写体や写真的アプローチは多岐にわたる。ドラマティックな瞬間で魅了するドキュメンタリーではなく、シンプルで削ぎ落とされた作品をグラハムの視点でキュレーションした本展は、まるでドキュメンタリーの本来あるべき姿を鑑賞者に再定義するようだ。本展の内容やグラハムのエッセイは、MACKより発売中の同名の写真集でも楽しむことができる。

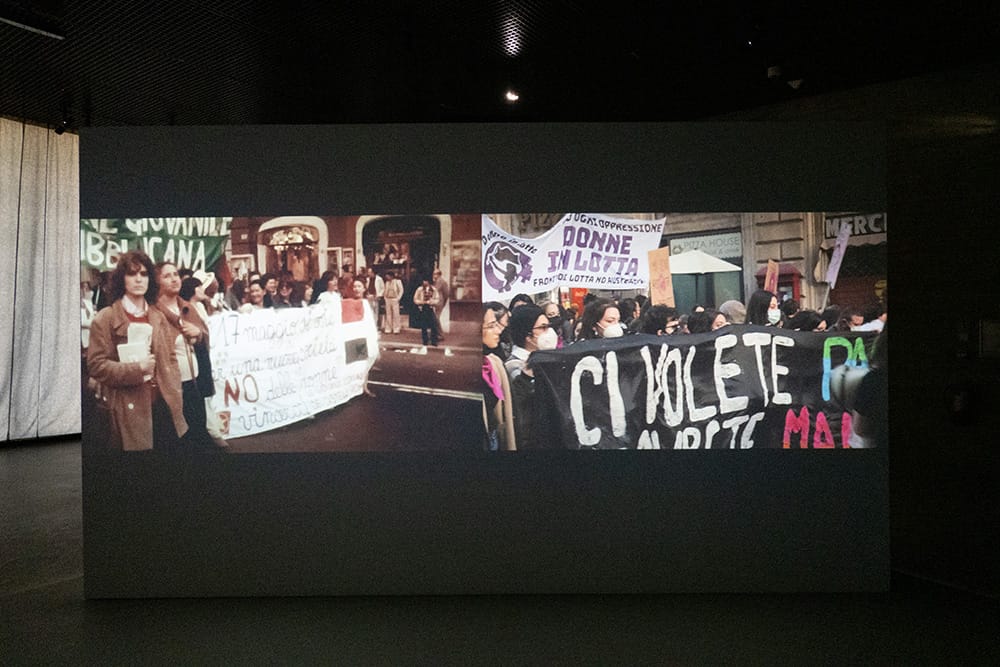

革命家の叔母の影を追って、ENSPの学生と共に作り上げた「Carmen (Repetitions)」

1981年、エクアドルで革命に参加するために姿を消し、のちに政府による暗殺によって命を落としたカルメン。彼女の姪でありアーティストのステファニア・ペナフィエル・ローアイザが、カルメンから受け取った手紙を出発点に制作された展示。ローアイザは、当時の新聞や歴史資料を綿密にリサーチし、カルメンの革命同志だった人物へのヒアリングなどを通して、今は亡き叔母の影を追っていく。ローアイザが実際に知る叔母としてのカルメンと、さまざまなリソースをもとに想像した革命家としてのカルメン。ドキュメンタリーとフィクションの間で揺れ動くカルメン像を写真、映像、インスタレーションで表現する。本展は、国立写真高等専門学校、通称ENSPの40周年記念として、ローアイザとENSPの生徒、教員によって共同で制作された。フェスティバル期間中には、毎年ENSPの在校生による展示が開催されるなど、次世代のフォトグラファー育成にも力を入れているのが窺える。

毎年注目のブックアワード。今年の受賞者は?

毎年注目を集めるLUMA RENCONTRES DUMMY BOOK AWARD ARLES、通称ダミーブックアワード。今年は、ゴッホが晩年に入院していた療養所エスパス・ヴァン・ゴッホの一角に特設スペースを設け、ノミネートされた写真集を自由に観覧することができる。出版社から発表されたことのない自主制作の写真集が対象のダミーブックアワードは178作品、34カ国の応募の中からショートリスト10作品が展示されている。今年は、ポーランド人アーティスト、マチェイカ・アートによる「Hoja Sanata」が受賞。メキシコ南部の都市、オアハカのアフロコミュニティに暮らすシングルマザーや未亡人、娼婦やヒーラーなど、さまざまな女性との出会いをきっかけに生まれた本作。アートは、実際に現地で生活を続けるなかで、いままでまったく接点のなかったオアハカという土地や、そこで暮らす女性と彼女自身の中に不思議な共通点を見出していく。アートは、コラージュやペイントを用いることで、写真には決して写ることのない女性達の社会からの呪縛を力強いビジュアルで表現する。本作のタイトルの由来にもなっている植物メキシカンペッパーリーフ(Hoja Sanata)の写真を用い、人間の顔を模した表紙は、今年のショートリスト作品の中でも一際目を引いた。フェスティバルのサポートを経て来年出版される写真集への期待がより一層高まる。

Hoja Sanataの写真はこちら

オープニングウィーク中は、フェスティバルのスケジュール以外にもアルルを拠点とするギャラリーが独自に主催する展示やローンチイベントが毎日のように開催され、キュレーターやジャーナリスト、各国から集まった写真ファンを魅了した。また、ランチやディナータイムには各々レストランに集い、展示や写真集についての意見交換が盛り上がる。そんな人々の姿は、コロナ禍の約2年を経て、とても新鮮に感じられた。「アルルはオープニングウィークに行くのがおすすめだ」と皆が口を揃えていうは、きっとその臨場感や地元の人も巻き込んで街全体が創り出す温かい一体感が理由だろう。日本からは渡航しづらい現状が続くが、是非来年はオープニングウィークに足を運び、この盛り上がりを体感してほしい。

| タイトル | 「第53回アルル国際写真フェスティバル」 |

|---|---|

| 会期 | 2022年7月4日(月)~9月25日(日) |

| URL |