圧倒的なセンスと絶妙なバランス感覚で、多彩なジャンルを横断しながら活躍する藤原ヒロシ。崇拝者といってもよいほどのファンを世界中に抱え、日本のカルシャーシーンを牽引してきた目利きが、ファッションや音楽と同様にアート写真をどのようにとらえているかは気になるところ。鑑賞者としてだけでなく、撮る側としてはライカ使いとしても知られる藤原の、写真を巡るフリートーク。

文=タツミハナ

写真=芦埜翔太

協力=Taka Ishii Gallery

Photo: Hiroshi Fujiwara

「ストリートウェアのゴッドファーザー」と呼ばれて久しい藤原ヒロシについて、もはや説明はいらないだろう。カニエ・ウェストやルイ・ヴィトンのメンズラインを率いるヴァージル・アブロー、ディオールのメンズとフェンディのウィメンズを手掛けるキム・ジョーンズなど、現在のファッション/カルチャーシーンの牽引者たちが敬愛して止まない彼の存在なくして、恐らく「裏原/Urahara」が世界共通語になることはなかっただろうし、権威的なラグジュアリーファッションの世界と反体制的なストリートカルチャーがこれほど固い絆で結ばれることもなかったかもしれない。それほどの世界的影響力を持つ彼の感情を意外なまでにもの静かな立ち居振る舞いから窺い知るのは困難でも、アイデアが生まれる場所である脳内を覗き見るのは難しくない。55万人のフォロワーを抱える彼のInstagramのフィードには、「もともと共有するのは好き」という言葉どおり、有名無名のアーティストによる作品が飾られた自宅の壁から、寿司やケーキといった食、自身が手がけた作品、最近鑑賞した映画や音楽、そして本、訪れた場所などのスナップ写真が、言葉少なに、けれど大量に投稿されている。ライカ好きとしても知られる彼だが、少なくともフィードを埋める写真の数々は、ほとんどの場合、加工などの人為的操作は加えられていない飾り気のないものばかり。さて、彼にとって写真とは、あるいは写真を撮る行為とはどういう存在なのか。自身が「パンクの原点」と崇めるベルギーの画家ミヒャエル・ボレマンスとアンダーカバーのコラボコートを羽織り、ひとり取材場所に現れた藤原に聞いた。

僕にとって写真?なんでしょう。確かに絵画などのアート作品に比べると所有している写真作品は多くないものの、数年前のアートバーゼルでも写真をメディアに使った作品を購入しました。そう考えると、好きな写真は?と聞かれて思い浮かぶのは、ゲルハルト・リヒターやサイ・トゥオンブリー、アンディ・ウォーホルといったアーティストによる写真作品。実際に自分でもいくつか所有していますが、特にリヒターやトゥオンブリーの写真作品は、まるで絵画のようで美しいですね。そもそも僕は、硬質で直線的なスキのない美しいものよりも、どこか人間味を感じさせる抽象的でふわっとしたものに惹かれるんです。

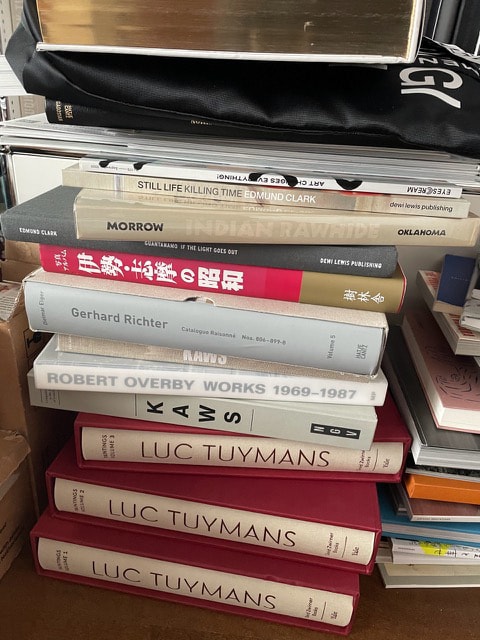

アートブックや写真集はたくさん買いますね。昔は海外に行った際に買ってくることが多かったのですが、いまはもっぱらAmazon派。自宅やオフィスの書棚は、膨大な数の書籍で埋まっています。結果的に仕事のインスピレーションに繋がることもありますが、それを探すために見るというよりは、バーッと一気に見て、印象に残ったものは後で見返す、くらいの感じでしょうか。

そういえば先日、ある海外雑誌の取材でパソコンの画面越しにユルゲン・テラーにポートレイトを撮影してもらったんですが、面白い経験でした。「こういうのもアリなんだな」と。そういう意味では、作品自体に面白さを感じることができれば、それが商業写真でもアート写真でも気にしません。あるいはアーヴィング・ペンや荒木経惟さん、ヴォルフガング・ティルマンスなど有名写真家の作品でもアマチュアの作品でも、わけ隔てなく好きです。僕にとっては、アートにしても写真にしても「誰の作品か」よりも、「どんな作品か」が重要なのだと思います。

写真に限らず、今日ではあらゆることの境界が曖昧になっています。これまで、アートの魅力は「継続と時間」だと考えていましたが、最近はその限りではないのかもしれない、と感じることもしばしばです。写真を撮るという行為にしても、iPhoneはじめスマホのカメラ性能がここまで進化したいま、誰もが上手に写真を撮ることができるし、医師であり写真家でもある石井靖久さん*のように、商業/アート/アマチュアのどの枠にも当てはまらないような写真家の登場によって、さらに面白くなるのではと思います。異なる都市やランドスケープを合成して架空の風景を創り出すP.M.Kenさんのように、撮影した写真を素材として用いる方も増えています。もはやグラフィックですよね。

*編集部註:かつてインタヴューで石井靖久はもともと藤原さんのファンで、真似してライカを買ってから写真にのめり込み、写真家になったと語ってくれた。

リチャード・プリンスはアーティストか写真家か、というような線引き自体、ナンセンスなのだと思います。同じことが、上手/下手の定義にもいえる。極端な話、iPhoneで気軽に撮影した写真が、緻密な計算と膨大な時間のもと制作された杉本博司さんの作品と同じくらいカッコよかった、という奇跡も起こり得るわけです。そうした瞬間的な力は、絵画などのほかのアート表現にはない写真独自の面白さといえるかもしれません。

ただ、自分自身が撮る写真についていえば、あくまで被写体ありきの記録なのだと思います。撮りためた友人の面白いスナップを『月刊』シリーズ風にアルバムにしてプレゼントしたり(笑)、友人に頼まれて自分で撮影した写真を展覧会に出品することはありますが、誰かに見て欲しいとか写真集にしたいと思ったことは一度もありません。もちろん偶然が重なって上手く撮れたときは嬉しいけれど、上手く撮ろうと考えてシャッターを切ることはないですね。

数年前に写ルンですブームが再燃した際も、その中心的存在だった奥山由之くんのようなフォトグラファーに憧れる一方で、僕は同じことやっちゃいけないと思い自制しました。やはり、このデジタル時代に生まれ育った世代の人たちが写ルンですというアナログなツールで撮るからカッコいいわけで、そこにある時代性や文脈、年齢や立場のような背景が重要です。

愛用のライカ。Photos: Hiroshi Fujiwara

だから僕は専ら、お金をかけて良いレンズを揃え、ライカを使う(笑)。常に持ち歩くことはありませんが、その日の気分や行き先によって、今日はカメラを持っていこうかな、というときにライカを手にします。フィルムのライカは使ったことがなく、デジタル一辺倒ではありますが、それでも確かに「ライカ力」って存在するから不思議です。それが白黒だと、さらに発揮される。もしかすると、これはすなわち経済力といい換えることができるのかもしれませんけど(笑)。

藤原ヒロシ|Hiroshi Fujiwara

1964年三重県生まれ。Fragment主宰。音楽プロデューサー、ファッションデザイナーのほか、多彩な顔を持つ。82年、ロンドンに遊学。83年にニューヨークでDJの現場を体感し、帰国後、日本におけるクラブDJとして活動。85年、高木完と音楽ユニット、タイニー・パンクスを結成。90年代からは自身の楽曲を発表する一方、小泉今日子、藤井フミヤ、UAほか多数のアーティストたちに作品を提供。NIKE、リーバイス、ルイ・ヴィトンなどブランドとのコラボレーションも多数。グローバルにクリエイティヴのディレクションで活躍する。ライカを愛用、アート作品のコレクターでもある。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。