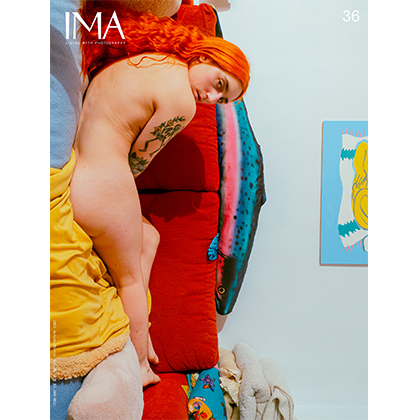

10月29日に発売された『IMA』Vol.36「流動するジェンダーの時代」の関連記事第3弾は、金沢21世紀美術館で開催中の「ぎこちない会話への対応策—第三波フェミニズムの視点で」でゲストキュレーターを務める長島有里枝と写真研究者の村上由鶴との対談を転載する。本展では、これまでフェミニズムと関連して考えられてこなかった作品にフェミニズム的な解釈を与え、フェミニズムをより多くの人に開くことを試みている。長島自身のセクシュアリティや、フェミニズムとの出会い、著書『「僕らの」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』での異議申し立てを経て、声を持たない存在を包摂するために、前進と変化を続ける思考に迫る。

インタヴュー・文=村上由鶴

―まず、有里枝さんがフェミニズムに関心を持ったきっかけを教えてください。

ずっと自分のこと、特に女だとも思ってなかったんです。中学で制服を強制されたり、サッカー部に入れなかったり、男子と親しくして女子に無視されたりした頃から、なんかダルいなーと思うようになりました。「性別のない世界に行きたい」と思って、比較対象のない女子高に進学したらすごく楽でした。だから、きっかけは「男」か「女」じゃないといけない世界がしんどかったこと。シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』を読んで、「わたしは女に生まれたわけじゃないのか!」と腑に落ちたのが18歳ぐらいでした。

―男と女という二項対立的なジェンダーではなくて、男と女という極の間のグラデーションの微妙なところにいる有里枝さんだからこそのフェミニズムへの考え方なんですね。近年では誰かと協働で制作している作品もありますが、初期のセルフポートレイトの有里枝さんの作品と比べると、制作での身体の使い方や見せ方が変わってきたのかなという印象を受けています。

若い頃は、自分がどう見られるかって重要ですよね。わたしは摂食障害だったので、自分の身体イメージが歪んでいて、それを乗り越えるためのセルフポートレイトでもあったと思います。第二次性徴以降は妊娠なども含め、女性の身体は大きく変化する上、その変化を逐一評価されるし。ただ、いまは外見より、体がちゃんと機能しているかどうかが気になる(笑)。身体性に関わる作品が多いので、身体の変化と作風の変化はシンクロしていると思います。

―フォトグラムの作品「past, perfect, progressive. / 過去完了進行形」(2019年)は、絶対的に視覚優位になってしまう写真というメディアであってもシルエットにすることで見る人の想像力に委ねる、視覚優位になりすぎない表現だと感じました。

写真や美術にまつわる言説やルールには、常に違和感があります。2017年に、視覚障害者の美術鑑賞のあり方を研究されている半田こづえさんの協力を得て、全盲の彼女に鑑賞してもらうための展覧会をしました。きっかけは母の白内障手術、愛犬が視力を失ったこと、自分に老眼が出てきたこと。年々、「見る」という行為への執着も薄れている感じがして、きっと視力と記憶力が衰えていることと関係しているんだと思います。観察することで世界を理解していた記憶って、子どもの頃のものが圧倒的に多いから。直観像 っていう、見たものを丸ごと覚える記憶の仕方をいまも持っているのですが、それもやっぱり昔のように鮮明ではなくなってきました。身体が変わ っているのに、ずっと同じやり方で表現を続けるのはむしろ不自然な気がします。

長島有里枝「ミモサ、アカシヤ」(2019)

―金沢21世紀美術館での展覧会「ぎこちない会話への対応策―第三波フェミニズムの視点で」についてお伺いします。当初は「フェミニズムズ」という展覧会タイトルの予定でしたよね。現在のフェミニズムを取り巻く状況のように一枚岩にはなれないフェミニズムを表現した展覧会なのかなと理解していました。

はい、もとはひとつの展覧会だったのですが、別の展覧会として独立しました。やりたかったのはフェミニズムの多様性を見せることじゃなく、フェミニズムとは無関係だとみなされている作品にフェミニズム的な側面を見いだして、フェミニズム的解釈を与え、フェミニズムの領域を広げることです。解釈の重要性は、1990年代に嫌ってほど思い知らされましたから。後者の方法なら、男性を含むより多くの人がフェミニズムの展覧会にかかわることを可能にします。

―現状、フェミニズムに関する展覧会が女性の作家のみで企画されていることも多くて、どうしても女性だけの問題にされがちですよね。今回の有里枝さんの取り組みは、劣位なものとして貼られてきた「女」というレッテルを、「フェミニズム」にして貼り返すようで面白いです。その一方で、「フェミニズムブームだよね」「ジェンダーをキーワードとして入れておいた方がいいよね」とか、そういう考え方から「それ枠」みたいなものが用意され始めていて、少し閉塞感が出てきているような気がします。

去年2冊の本を出して、インタヴュー依頼がものすごく増えたんです。そのもてはやされ方がデビュー当時の状況と似ていて、複雑な気持ちになりました。あのときも、本当にたくさんの人がインタヴューしに来たけれど、ほとんどは野次馬的にわたしと会いたい人や、自分の言えないことをわたしに言わせたい人でした。最近、グレタ・トゥーンベリさんのドキュメンタリー映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』を観て、彼女の偉業はわたしの仕事とは比べようもありませんが、自分と似たことで苦しんでいると知りました。ジャンヌ・ダルクとかナウシカとか、若い女の子に世界を変えてもらいたいという欲望が男性社会にはありますよね。上野千鶴子さんが『女は世界を救えるか』という本を書いているし、これはもう直球ど真ん中のフェミニズム的問題だと思います。グレタさんって多分、「こんなこと続けていたら、自分が愛している美しいものはみんな死んでしまう」と真剣に思って、シンプルに活動してるじゃないですか。でも映画の中で、みんなわたしと握手したり写メを撮りたがる、それは別にいいけど、なんで誰も何もしないのか、みたいなことを何度もいうんです。そりゃそうだ、その気持ちすごくわかる! って思いました。

―1990年代の状況に似てきてしまっているというのは、有里枝さんにいわれて気がつきました。個人的なことから有里枝さんもグレタさんも出発していて、それがたまたま、だけど必然的に政治的なことになっているんだと思うんですが、運動のアイコンになる人だけに声を上げる役割を押し付けてしまうことがありますよね。

わたしは占い師でも巫女でもないので、「答え」とか「お告げ」みたいなものを期待されるのは困ります。話を聞きに来てくれるのはありがたいけれど、わたしの目の前に立った時点で、あなたには受け身でいる以上の責任があると思う。それが健全な人と人との関係性ですよね。フェミニズム的なものを社会に広げたいと思ったとき、それがフェミニストのものだと考えている以上は限界が訪れます。でもフェミニズムって要は、性別を含むいかなる条件も、誰かを見下したり社会の端に追いやったりする理由にはさせない、っていう考え方なんです。だから特定の人のものでも、ましてや女性だけのものでもない。フェミニストじゃなくてもフェミニズム的な行動は取れるんです。

長島有里枝「知らない言葉の花の名前 記憶にない風景 わたしの指には読めない本」展設営風景(2019) 会場:横浜市民ギャラリーあざみ野

―第一波、第二波のフェミニズムは、一部の女性たちが草の根的に活動していたのに比べて、第三波では一気に大衆に広がりました。有里枝さんの個人の経験として、どのように第三波を享受されたのでしょうか?

第三波フェミニズムは、日本にも大衆文化を通じて欧米から入ってきました。一億総中流という言葉が生まれたように、1980年代後半の日本はバブル経済の恩恵をあらゆる形で受けていて、それまでとは違う階層の人々が大学に進学するようになったり、海外旅行がしやすくなったり、海外の文化が安く大量に輸入されるようになった時期だったと思います。インターネットや携帯はなかったので、海外の情報を手にするなら雑誌を読んだり店に行ったりする必要があって、都市部在住の人の方が有利だったかもしれません。同じ頃、テレビでは第二波フェミニズムに対するバックラッシュ的なイメージが流布していて、わたしの世代はそのフェミニスト像に違和感を覚えていたと思います。そんな中、マドンナやTLC、ビキニキルのような海外女性アーティストが、楽曲やPVの中で第二波とは違う方法でフェミニズム的なものをリプレゼントしているのを目の当たりにしたわけです。憧れないわけないですよね。資本主義社会の中で商業主義に取り込まれ、消費の対象かつ主体にされたという第三波への批判もあるけれど、それ以上にポジティブな影響力があったと思います。それまでのフェミニズムはやっぱりどこか「意識高い」系の人たちのものというか、階層が高く、女性に高等教育を施すことをよしとする家庭に育った女性たちが中心の運動だったと思うから。ポップミュージックやサブカルチャー、雑誌や深夜テレビを通じて日本に広まった第三波フェミニズムは、大学に行かない人やその年齢に達しない若者たちにも「なんかかっこいい!」というかたちで届いたと思うんです。難しい言語スキルも必要としない表現に、フェミニズムの精神がたっぷり盛り込まれていたという意味では、大人の思惑が別のところにあったとしても、多くの若者にとってのエンパワーメントになったと思います。

―金沢21世紀美術館の展覧会タイトル「ぎこちない会話への対応策」には、どのような思いが込められているのでしょうか?

両親はフェミニズムの思想からは遠いところの住人で、家では女性蔑視的な発言や態度が日常的に飛び交っていました。一年ぐらい家出もしましたが、最終的に家族とは距離を置くのではなく向き合うことを選べて、それは作品からわかると思います。例えば、女性蔑視的な発言をした人がSNSで炎上したとき、自分の身近な人を思って心配にならない人はラッキーだと思う。ミソジニストの多くは、100%敵として憎める人であるより、自分の身近な人である可能性の方が高いとわたしは思います。あいつは悪人だ、ってことより、完全な「悪」として自分から切り離せない人とどう付き合えばいいのか、みたいなことのほうが知りたいんだけど、正解ってないです。わからない、難しい、とかいい合いながら、お互いがどう思うかを話すことしかできない。それが「ぎこちない会話」です。英語タイトルは「Awkward Discourses」で、ここには“変な言説”という意味も込めました。その言説への対応策を練るのも「ぎこちない会話」です。

―アーティストの選出にあたってはどのような考えがあったのでしょうか?

戸籍上「男性」の作家が4名参加していますが、彼らは自分の作品がフェミニズム的な解釈を受けることを面白がってくれています。小林耕平さんは日用品を組み合わせたオブジェ、ビデオなどを同時に展示する「殺・人・兵・器」という作品を展示します。日用品は、一般に家庭=女性の世界や取るに足りない仕事と紐づけられていて、アートの空間からは当然疎外されてきたオブジェクトです。それらを組み合わせて、「言語的解釈」によって「アート」として再構築し、美術館やギャラリーで展示するというこの作品は、男性誌で描かれる女性の表象をアプロプリエーションして「ヌード」に再構築し、美術館やギャラリーに置くという、初期のセルフポートレイトでわたしがやろうとしたことと近いなと思いました。ビデオ作品の中では、それらのオブジェクトが対話によって日用品以上の、特別な意味を次々と与えられていきます。これは「権威づけ」のパロディで、「正統な美術」のような実体の怪しい概念が当たり前の前提としていかに言説構築され、まことしやかに社会に流布していくのかという仕組みを見ているような気にさせられます。

小林耕平「殺・人・兵・器」(2012) 作家蔵 ©Kohei Kobayashi, Courtesy of ANOMALY

あまり知られていないことですが、こういう立体作品を制作する裏には、すごく切実な問題があります。これらが購入されたり収蔵されたりしなかった場合には、解体されて捨てられることがあるんです。芸術作品が経済的な理由で処分されることを、本当になんとかしたい。さとうりささんの大きな作品も、この展示の話をしたときには処分寸前の状態でした。なにがアートとして後世に残され、なにがそうでないのか――ということは作品の良しあしよりも実は階級とかエスニシティ、ジェンダーの問題が大きく、非常にフェミニズム的な問題なんです。

さとうりさ「メダムK」(2011) 作家蔵 © Risa Sato

―藤岡亜弥さんも出展されますが、これまであまりフェミニズムの写真家という印象がなかったので意外でした。

亜弥さんも「女の子写真」というジャンルに括られた写真家のひとりでした。謙遜なのか、彼女はよく「私はフェミニストじゃないから」というんです。でも、実はすごく勉強しているし、上野千鶴子さんや地元広島の第二波世代のフェミニストたちにとても可愛がられています。わたしの本も真っ先に読んでくれて、「自分も発言しなければ続かないと思った」と感想をくれました。新しい展覧会のタイトルを伝えたときも、「有里枝さん、フェミニズムっていう言葉を入れないとダメ!」と連絡をくれて。それに励まされて、サブタイトルに「第三波フェミニズム」と入れました(笑)。

藤岡亜弥「私は眠らない」(2009)作家蔵 © Aya Fujioka

―ほかにも、木村友紀さん、潘逸舟さん、岩根愛さんなど、写真作品の展示も多いですね。有里枝さんご自身は、どの作品を出展されるんですか?

わたしはデビュー作の、家族とヌードで撮ったポートレイトのシリーズを出します。デビューの時期がほぼ一緒の木村さんは、当時写真作品を発表していて、あまり知られていませんが「女の子写真」の渦中にもいました。彼女も初期作品を再制作したものを、わたしの作品と並ぶかたちで展示します。同じ部屋には、潘さんのヌードの作品も並びます。

―「女の子写真」といわれた有里枝さんの初期の作品は女性に向けられる男性からの視線を暴き、パロディとして批判するものでしたが、当時はその戦略を、男性の評者が「無意識」「未熟」「衝動的」と評した。女性自身が発した言葉が届かなかった、あるいは言葉を許されてこなかった、つまり女性の舌が抜かれていたような、問題となる構造があったのではないかと思います。

初期のセルフポートレイトで見てほしかったのは、20歳の若い女が家族と裸になっているということではなく、裸はただの裸という状態でしかない、ということです。家族と裸になれば、インセストタブーという概念が想起され、鑑賞者がわたしの裸体を性的対象として眺めることは難しくなるだろうと考えていました。

―最終形態としての写真のイメージに女性が写っていると、完成までに女性がどう取り組んだのかというプロセスに対する考察が抜け落ちることがありますよね。「女の子写真」は特に顕著だったと思うんですが、一般にアプリを使って自分の顔を加工する女性に向けられる視点にも同じものを感じます。写真の使い方としては、撮影して加工しているわけで、作家のやっていることとそこまで大きく変わらないのではないかとも思うのですが。

プリクラもしばらく撮らないうちに、デフォルトで顔がレタッチされるようになっていましたね。姪っ子と一緒に撮ったときそのことを知って、愉快な驚きを覚えました。あの様式美を自分たちで確立すること自体がものすごくパワフルで、アーティスティックな行為だと思います。自分の顔に自信がないのかとか、素顔の方が可愛いのにとか、そういうことじゃなく、もっといろいろ豊かな意味があるんじゃないかな。いじった画像をSNSに載せれば素顔を知られなくて済み、ストーカーなどの被害に遭いやすい若い女性にとって安全策にもなります。女性たちは、一般に考えられている以上に、この社会で危険に晒されているんです。そういう社会を整備したのは男性なのに、女性がそれをうまく活用して楽しくやり始めると文句をいうっていうのは、お門違いですよね。

長島有里枝「Self-Portrait (Brother #32A) From the series Self-Portrait」(1993) 作家蔵 © Yurie Nagashima

―その不合理に対してわたしたちが言葉を持ち続けることの大切さを思いつつも、自分で難しい本を読めない、読まない人、知ることができない人が多数派です。その人たちと共に声を上げることができればと思いますが、フェミニズムや写真や美術の批評は、そういう人を切り捨てて先鋭化し過ぎているのではないかと感じています。

フェミニズムはこれまで声が届かない人たちの声を聞こうとしてきたと思うんですが、つい先日、16年一緒に暮らした犬を亡くしたとき、結局その子のこと何もわかってあげられなかった気がしてしまって、まだ辛い思いをしています。発する声がない存在もいる、ということについて初めて深く考えているところです。誰かをエンパワーメントするだけでは十分じゃない気がして。環境問題が良い例です。わたしたちの人間らしさや知性を駆使して、自ら声を上げない存在を思いやって行動していく必要があります。そう考えたら今度は、当事者とはなにか、という疑問が湧いてきて。当事者の語りが一番だと考えてしまうと、それはそれで見落とすなにかがある気がします。村上さんのいう、難しい本を読まない人たちについて思うのは、必要としている人に教育が届くよう整備することは大前提だとしても、向き不向きや興味の有無、本人の選択などによっても差は生まれるし、その社会集団全員がバトラーを通読するみたいな高い教育を受けることが直接、わたしたちの幸福の必須条件かどうかもわかりません。役割を補い合える——というのも長所だから、スキルを持っている人間が声を上げない存在の代わりをすることも重要なのではないか。ただ、「女の子写真」のことを考えてみても、「スキル」とは単に学問を修めているとか、そういうことではないと思います。その存在を理解する努力を怠らない、好意的な興味を持ってそれを観察する、優しい気持ちでそれに接する、その立場に自分を置いて思考する――といったことこそが必要です。「想像力を使いなさい」と、昔からいろんな人にいわれてきたけれど、近道なんてないと気づいてきたいま、そういう能力こそ大事なのかもしれないと思います。大きい目標は持ちつつ、やれることは一個一個、小さいですけれど。

長島有里枝「siblings」(2014)

| タイトル | 「ぎこちない会話への対応策—第三波フェミニズムの視点で」 |

|---|---|

| 会期 | 2021年10月16日(土)〜2022年3月13日(日) |

| 会場 | 金沢21世紀美術館(石川県) |

| キュレーション | 長島有里枝 |

| 参加作家 | 岩根愛、木村友紀、小林耕平、さとうりさ、ミヨ・スティーブンス-ガンダーラ、長島有里枝、潘逸舟、藤岡亜弥、ミヤギフトシ、渡辺豪 |

| URL |

長島有里枝|Yurie Nagashima

1973年、東京都生まれ。武蔵野美術大学在学中に公募展を経てデビュー、カリフォルニア芸術大学MFA修了。2011年、武蔵大学大学院に社会人枠で入学し、フェミニズムを学ぶ。写真集『PASTIME PARADISE』で、第26回木村伊兵衛写真賞受賞。短編集『背中の記憶』で第23回三島由紀夫賞ノミネート、第26回講談社エッセイ賞受賞。第36回写真の町東川賞国内作家賞受賞。アーティストとして活動する一方、文芸誌や新聞への寄稿、大学で講師を務めるなど、活躍は多岐にわたる。主な著作に『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』(2020年)、主な近作作品集に『Self-Portraits』(2020年)などがある。

村上由鶴| Yuzu Murakami

1991年、埼玉県出身。写真研究、美術批評。日本大学芸術学部写真学科助手を経て、東京工業大学大学院博士後期課程在籍。専門は写真の美学。雑誌やウェブ媒体などで現代美術や写真に関する文章を執筆。