現在、青森県立美術館で開催されている「東日本大震災10年 あかし testaments」展は東日本大震災から10年を迎えた本年に、時とともに薄れゆく震災の記憶をいかに次世代へつなぎ、伝えていくかを、時代の趨勢から取りこぼされてゆくものに目を向けてきた4人のアーティスト(北島敬三、コ・スンウク、山城知佳子、豊島重之)による写真や映像が展示室にともす「あかし」を通じて考えようとしている。出展作家の一人で写真家の北島敬三を中心に、本展共同キュレーターの倉石信乃(詩人、評論家、明治大学大学院理工学研究科教授)、李静和(政治思想家、成蹊大学法学部教授)、高橋しげみ(青森県立美術館学芸員)が語り合った。

構成=森かおる

撮影=伊藤俊幸

*2021年11月21日に青森県立美術館で開催された「アーティスト・トーク:北島敬三」から抜粋

写真とは、記録とは何か。

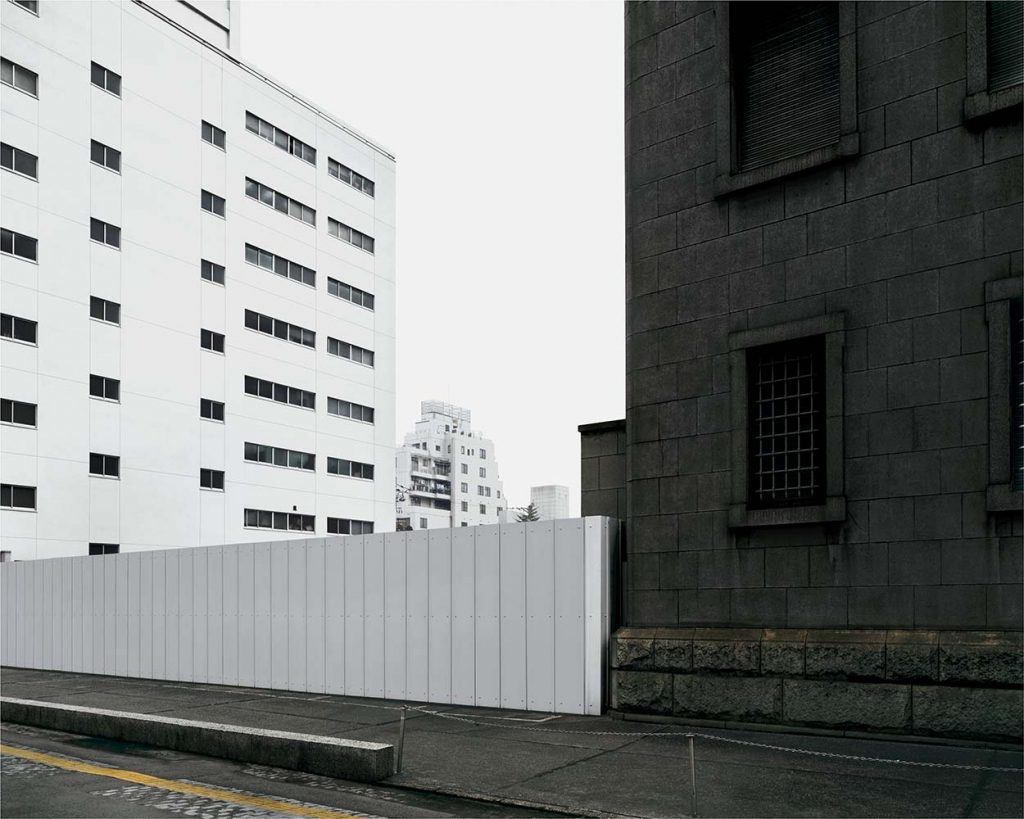

高橋:今回北島さんには、風景写真のシリーズ「UNTITLED RECORDS」と肖像写真のシリーズ「PORTRAITS」をひとつの空間に展示していただきました。北島さんは70年代からストリート写真に取り組み、90年代に入ってからは風景と人が分岐していくかたちで風景写真と肖像写真のシリーズをそれぞれ展開してきました。今回の北島さんの展示では、縄文遺跡の発掘現場をイメージさせる青森県立美術館の特徴的な空間と合わさってこれまでにない緊張感が生まれていると思いました。

北島:縄文時代のトレンチ構造に着想を得た青森県立美術館の建築のことは開館前から知っていました。特に何度もテストを重ねて作り出されたという土壁の展示壁面には興味があって、縄文という1万5千年くらいの歴史スパンの中に置くという意味で、土壁に肖像写真を展示してみたいと考えたことはありました。最初はその通り、土壁に肖像写真、白壁に風景写真というプランを抱いたりしたのですが、しだいに、白壁と土壁がある種のノイズのような形で背景になる感じで使えないかな、と考えが変わってきました。そうすることで建築の魅力も際立ってくるのではないかと。あと、プロジェクションで写真を投影するアイデアもあったですが、今回のグループ展では、必要不可欠なことしか行わない、と心に決めていて、そこは強く自己規制をかけて、徹底したところです。

自分としては、「UNTITLED RECORDS」と「PORTRAITS」を並べると話がわかりやすくなりすぎると思っていたので、並べて展示したことはこれまでほとんどありません。しかし今回は、李さんの強い希望に背中を押され、二つを並べることにしました。

北島敬三展示風景 撮影:笹岡啓子

倉石:今回の展覧会で北島さんの写真は壁面に展示されているわけですが、鑑賞する側からいうと写真の前に立つのに対し、写真の側から言うと、写真の前に立たせるということになります。たとえば、手元で記録のドキュメント――写真のもつ、あるものが確実に存在した「あかし」になるような記録――を眺めるという扱いと、美術館の空間の中で絵画のようなものに対峙すること、この二つの関係はズレをはらんでいると思います。記録ではなくこれは美術作品だ、と割り切って作品を制作している人はごまんといると思いますが、北島さんはスナップショットから転じて、特に風景とポートレイトというふたつのテーマに絞るようになってからは、写真の記録性と言われるものとタブローとしての存在の仕方、この矛盾を引き受けて来られたのだと思います。

北島:「記録」は、私にとって非常に重要な言葉です。かといって、大げさなことではありません。1枚の写真が何を記録しているかというと、ほんの小さなことが写っているだけです。しかしそれがとても大事なことで、自分の考えや見たことと写真を一致させようとするのではなく、ほんの小さなことだからこそ、想像する可能性が起こる。記録とはそういうものだと思います。

私は写真家と美術家を分けて考えていて、自分のことを写真家だと思っています。重なる部分もありますが、重ならない部分の「写真家」、あるいは「写真」は重要です。写真は、新聞に印刷されても写真だと言うし、タブロー絵画のように展示されても写真だと言います。近現代の美術史を見ると、さまざまなモードが非常に短期間で変化していて、その都度写真は利用されてきました。でも私は、写真はいつも美術史に収まることができず、はみ出していると思っています。それはなぜかというと、いくら重厚なフレームに入れてタブロー絵画のように扱っても、複製可能だからです。1枚の写真を破いたら、破かれた断片は新しい1枚のイメージになる。しかし絵画は、破ったら価値はゼロになる。ということは、1枚の写真は世の中すべての写真の中の一断片でもあると言えてしまう。そういう意味で写真は複数性のメディアだし、理論的には無限に複製可能なわけです。そういうものは強固な同一性を求められる美術作品とは絶対に相容れないところがあって、その部分が非常に大事だと考えています。アートと絡み合いながら常にはみ出しているのが、写真のおもしろいところです。

撮影:伊藤俊幸

あかし――写真とは何か。

高橋:この展覧会のタイトルは「あかし」とつけているのですが、証拠の証という意味の「あかし」と、灯という意味の「あかし」と二つの意味を重ねています。たとえば山城さんの作品の中では、戦争体験の証言者の存在が浮き出てくるような、証言という意味での「あかし」が、またコ・スンウクさんの作品においては死者を照らし出すあかりという意味での「あかし」があります。そういうことを考えつつ、名指すことができないような存在、作品を超える何かをつくっている人たちの仕事を紹介したいという思いもあり、作品という作家を中心とする近代的な概念を超えていく存在という意味で「あかし」という言葉をもってきたところがあります。

倉石:北島さんのみならず、今回の展示作品の中には、現実を取材して複写したり、あるいは撮影したりして、記録に残していく作業が含まれています。写真や映像が何かの「あかし」としてつながっていくというプロセスが、はじめからこの展覧会の中に組み込まれていたと思います。一方で、「写真とは何か」という問い直しもまた同時に企画者の中で起こっていました。

出品作家の一人、豊島重之さんは、自身の企画するICANOFという展覧会で北島さんをフィーチャーしたことがあります。豊島さんは、北島さんの作品について、またその後も写真に共通する定義として「写真は写真以外のものを代表しない。それは場所とか地名とかそういうものと同じだ」という意味のことを言われました。それは、写真は何かの複写だとか代理物だという考え方ではなく、場所や地名などと同じように唯一で、単独であり、1枚1枚の写真は単独でかけがえのないものだという、かなり極端な、しかしはっとさせられる定義でした。

そのこととも関わりがあるかもしれませんが、北島さんは不定期的に同じ人を撮影されています。それは、ある1人の人間の人生の時間の流れをたどることができる連続性を提示する場合もありますが、今回の展示ではそういった連続性や経年変化よりも、単独性の中のゆらぎに焦点があたっているように思えました。

豊島重之展示風景 撮影:笹岡啓子

北島:ポートレイトを撮影するにあたり、それまでの自分のストリートスナップへの過激な批評性も込めました。肖像写真という制度そのものを根本から批評しようと思ったんです。たとえば、ある歌手の写真集が1冊あったとします。それは、150ページ全部を見たときにその人のひとつのイメージが湧くようにできているわけです。そうではなく、10枚集まってもそれがひとつのものにならず、10枚のままでいるという状態を起こさなければならないと思いました。その場合、セレクトという作業はなくなります。去年撮影したものと今年撮影したもの、どちらが良いということもなく、写真に対する趣味判断、好き嫌いも極めて発生しにくい。それから、全体としての作品の同質性もほとんどもてません。

今回の展示にあたって時間をおいて作品を見てみると、経年変化はそれほど重要なことではなく、去年と今年の写真はほとんど違わないけれど、わずかに、しかしはっきりと違っていることが大事だと思いました。倉石さんがおっしゃった交換不可能な単独性、あるいは豊島さんがおっしゃった「写真は写真以外のものに転送できない」ということは、おそらくそういうことなのではないかと思います。

「名前がない」ものたちが積み重なって生まれる可能性のその先に

高橋:出品作家の一人、コさんが作品のテーマとした「済州島4・3事件」という虐殺事件があります。その事件で犠牲となった人々を追悼するモニュメントとして白い石碑が設けられているのですが、コさんはその中に無数の犠牲者の姿を見ています。その白碑の存在は、北島さんのポートレイトにあるような無数の人の存在と結びつくような気がしています。また、風景写真のシリーズは「UNTITLED RECORDS」とタイトルがつけられていますが、白碑の英訳として李さんは「Untitled」もしくは「Unlimited」と提案してくださいました。「名前がない」という歴史が断絶された状態こそ、無数の人の死をすくい上げるような可能性をもっているのではないでしょうか。北島さんの作品は、ポートレイトでも風景写真でも、まさにそういった状態を記録しているのではないかと思います。

倉石:名前がないとか無題ということのつながりから、突拍子もないかもしれませんが、ウォーカー・エバンスの『American Photographs』という作品を北島さんの作品の比較として挙げてみたいと思います。この写真集は風景とポートレイトが明確に分かれていませんが、第1部、第2部に分かれていて、アメリカの土着の、それほど有名ではなく趣味もよいとはいえない、郊外にある建物をとらえた写真が第2部に頻出します。建築的な風景とアメリカの土地のさまざまなところにいる人が繰り返し出てくる写真に関して、その写真集の解説を書いたリンカーン・カースティンという評論家は「アンチグラフィック」という言い方をし、また「反芸術写真」とも呼んでいます。ただ、そういったエバンズに対する考え方はクラシシズムとなり、その写真をアメリカを象徴するものとみなす、いわゆる象徴主義へと結びついていきました。

北島さんの「UNTITLED RECORDS」と「PORTRAITS」は、全体に包摂されたり、何かを象徴していくこととは違う働きだと思います。それをヴァルター・ベンヤミンはアレゴリー(寓意)と呼びましたが、断片を積み重ねていくことによって“日本”というところに向かわないということ、あるいは“日本”ではない何か別の可能性をひらくような、そういった写真の仕事ではないかと思うのです。ベンヤミンはアレゴリーと象徴を比較して、こういうことを言っています。「象徴においては、没落の美化とともに、変容した自然の顔貌が、救済の光のもとで、一瞬その姿を現すのに対して、寓意においては、歴史の死相が、凝固した原風景として、見る者の目の前にひろがっている。……歴史に最初からつきまとっている、すべての時宜を得ないこと、痛ましいこと、失敗したことは、一つの顔貌——いや一つの髑髏の形をとってはっきり現れてくる」(『ドイツ悲劇の根源』川村二郎・三城満禧訳より)。しかしそこには必ずしもネガティブなことだけではない、別の輝きのようなものがあって、それが北島さんの写真のアレゴリカルな魅力とでもいうべきものと確かにつながっているような気がしています。

さらに付け加えると、エバンスの活動していた1930年代の後半から40年代にかけての時代には、自分たちの文化の伝統を再発見しようというエスノグラフィックな動きがそれぞれの国にあったと思います。北島さんが2000年代から20年かけてやってこられていることも、日本の現状や伝統を追認することとは違う仕方で、特に地方におけるエスノグラフィックなものを見出して、そこにひとつの場所を与えるような仕事になっているのではないかと思っています。

北島:今回のグループ展では、コさんや山城さんはそれぞれ済州島や沖縄、あるいは豊島さんも、ある土地と不可分なかたちで作品が生まれてくる作家たちなので、私のようなふらふらした者が一緒にやるということは、とても重いことだと思っていました。ただ、私も青森に頻繁に来るようになって20年弱になります。それは、私にとって2人の重要な人物、豊島さんと高橋さんがいたからです。お二人のやってきたことを間近で見てきた者としては、青森という土地における美術の歴史として決して無視できない活動だと思いますし、お二人のやってきた行為そのものがアートだと思います。高橋さんは青森の風土とここに暮らす人たちの精神史を掘り起こそうと一貫してやってこられていますが、特に今回の展示は、青森について考えていくうえで単に同一性の原理を強化するのではなく、済州島や沖縄あるいは南部八戸の作家と一緒に考えてみようと、差異を導入しながら展覧会として考えられています。それに参加させてもらうことは、自分は一体何者なのかと、それぞれが問わざるを得なかったのではないかと思います。それは非常に緊張感があり、またもっとも興味深く、そして今回の展示の可能性の中心なのではないかと思っています。

| タイトル | 「東日本大震災10年 あかし testaments」 |

|---|---|

| 会期 | 2021年10月9日(土)~2022年1月23日(日) |

| 会場 | 青森県立美術館(青森県) |

| URL |

北島敬三|Keizo Kitajima

1954年、長野県出身、東京都在住。撮影した写真を独特の時間軸の中で発表し、その記録的価値や人間の視覚に与える影響を探求しながら、国内外で活躍する写真家。1975年、「ワークショップ写真学校」森山大道教室に参加して以降、本格的に写真を始める。初期の活動では、都市の街路を行き交う人々を出会いがしらに捕らえたモノクロームのスナップショットが高い評価を得た。80年代末以降、大判カメラを用いた肖像写真のシリーズ「PORTRAITS」と、日本の地方を巡り、見過ごされ、打ち捨てられた風景を撮影したシリーズ「PLACES」に着手。「PLACES」を前身として、2012年から新たに始めたシリーズ「UNTITLED RECORDS」は、被写体に東日本大震災の被災地を含みながら現在も撮影を継続する。木村伊兵衛写真賞(1983)、伊奈信男賞(2007)、日本写真協会作家賞(2010)、東川賞国内作家賞(2010)。

倉石信乃|Shino Kuraishi

⾧野県生まれ。明治大学大学院理工学研究科教授。1989年「ユリイカの新人」に選ばれ、以来詩作を発表、また美術・写真批評を手がける。写真批評の著作により、1998 年重森弘淹写真評論賞受賞、2011 年日本写真協会賞学芸賞受賞。著書に『反写真論』(1999 年・河出書房新社)、『スナップショット―写真の輝き』(2010 年・大修館書店)、『孤島論』(2022年・インスクリプト刊行予定)など。

高橋しげみ|Shigemi Takahashi

青森県生まれ。青森県立美術館学芸主幹として郷土の美術、写真などを担当。企画した展覧会に「小島一郎―北を撮る―」(2009年)、「種差-よみがえれ 浜の記憶」(2013年)、「生誕80周年 澤田教一:故郷と戦場」(2016年)。「ローカルカラーは何の色? ―写真家・向井弘とその時代―」(2019年)。2017年、日本写真協会学芸賞受賞。