我々は、「牧歌的」と呼ぶのに相応しい、短いような、長いような、ある期間を誰もが持っている。それは大抵、ちょっとだけ前だ。古代社会を「牧歌的」と切って落とすのは難しい。

つまり牧歌性はノスタルジーとの癒着もあるにはあるのだが、「ノスタルジー=懐かしさ」のみではない意味が「ああ、あの頃は牧歌的だったなあ」という感慨には含まれている。

それは、我々にとって「現在」が常に「全く牧歌的ではない」からこその、煌めくようなチャームであり、多く、ため息を禁じ得ない。単なる「懐かしさ」は大抵牧歌的でもあるのだが、更にどんどん時間を遡れば、原理的には何らかの戦争の記録に行き着き、牧歌は一時的に減じる。そして更にそこからもどんどん時間を遡れば、それはノスタルジーどころではなくなり、単なる牧歌は歴史的大牧歌へと変容し、<ちょうど良い牧歌>としての魅力を失う。飛鳥時代に想いを馳せ、「あの頃は牧歌的だったなあ」とため息を漏らす者はいない。個人にとって「ちょうど良い牧歌」には、旬や熟成限度、つまりヴィンテージがあるのだ。

あくまで筆者にとって、だが、2008年9月20日、約14年前に発行された松江泰治の『CELL』は、現在の目から見ると、かなりの強度で「牧歌的」だ。

極端に現実的な視点に立てば、それは、合衆国が、9/11の同時多発テロショックからのイラク戦争を経て、文化的、市民意識的、何よりも経済的な打撃から、どうにかこうにか立ち直った、と思われた瞬間(世界市場が景気回復への期待から、一旦上げに転じた)、にかけられた史上最大の足払いで、英語だと、例えば「the 2008 financial crisis(2008年の金融危機)」と呼ばれる、あの「リーマンショック」における、リーマン・ブラザーズが9月15日に経営破綻した、その5日後であり、まだそのショックが、ショックとして世界中に広がり、呆然としている状態である。

筆者が『CELL』を見て(この連載のために初見)最初に連想したのが、「astronaut」というサイトである。アストロノートは「宇宙飛行士」という意味で、このサイトは、その名の通り、宇宙飛行士が地球を観測している態になっているのだが、「YouTubeに投稿されたまま、再生回数が100回以下の動画(それが全動画の99%を超えるのがYouTubeなのだが)」だけをAIがチョイスしてランダム再生するサイトである。

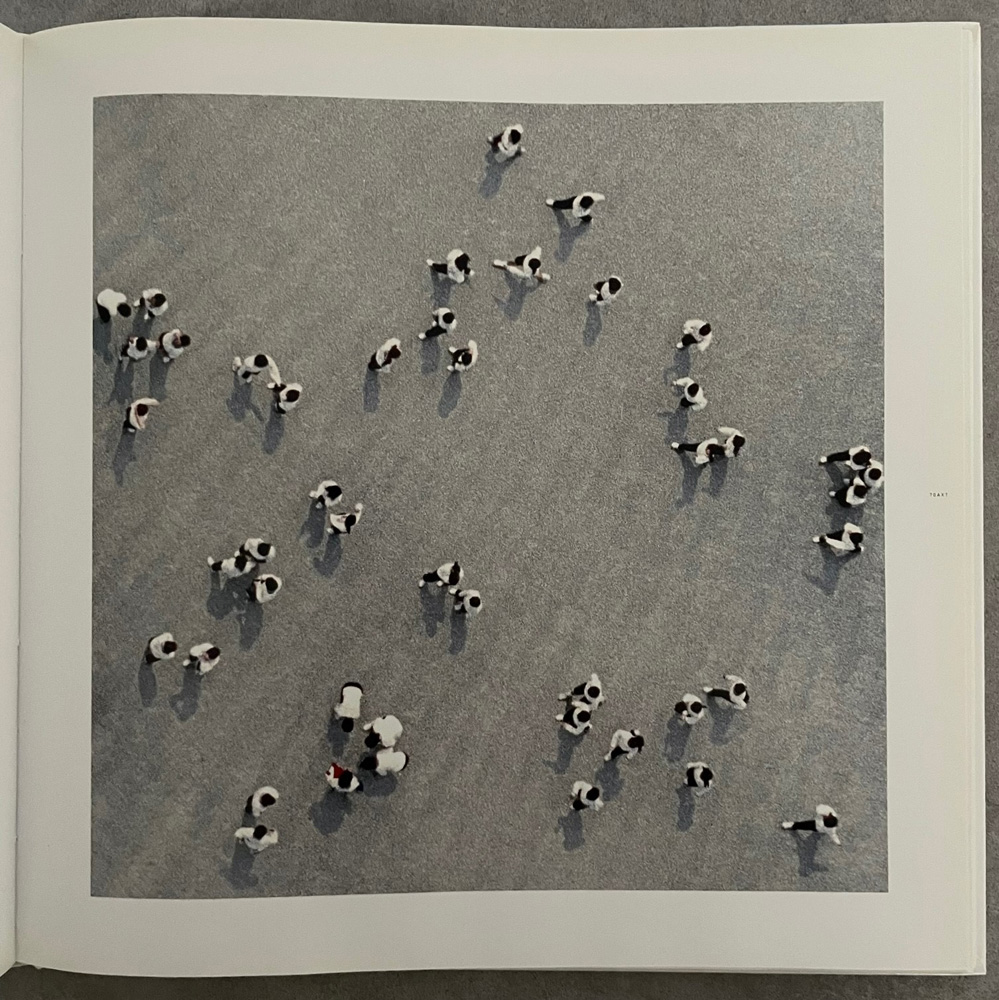

ノンストップのスライドショー形式で再生され続ける、おびただしい動画の数々は、まさに我々1人1人が、地球に生息する人類という多細胞生物の、特に苔類にも似た集合の中の「最小単位 / 分子=CELL」であることを、宇宙飛行士の視線から血も涙もなく、静かに突きつけてくる。

神の視線ともいえない、何やら人工的な設置による、しかし「かなりの高度」から見下ろされる定点観測。

『CELL』が表現しているのは、もちろんそれだけではない。

ペアリングする楽曲は、合衆国の女優(当時)キャリスタ・フロックハートが歌う、『サンタ・ベイビー』である。

この情報だけで「うっわ懐かしい!そして、何もかもが途方もなく牧歌的だったなあ」と瞬時に感じられる人々は合衆国のテレビドラマ(FOX製作)『Ally Mcbeal(邦題アリー my love)』をリアルタイムで観ていた人々に限られる。

この、『CELL』の発行がシリーズ終盤に位置するテレビドラマは1997年から2002年まで放送された人気ドラマで、遠く6年後のリーマンショックどころか、近く1〜2年後のイラク戦争も、更には、撮影状況を鑑みるに、一手違いの9/11同時多発テロさえ知らずに終わっている。

つまり本作は「同時多発テロもイラク戦争もリーマンショックもない状態で放送を終えた、マサチューセッツ州ボストンを舞台に繰り広げられる、女性弁護士Ally Mcbealを取り巻く恋愛模様や法廷での活躍を描いた、FOX製作のテレビドラマ」なのである。<FOX製作>まで含め、この鉤括弧内には「あゝ、あの頃、アメリカはまだ牧歌的だったよな」といわせしめる言葉しか詰まっていない。

原題にして主人公の名が「Ally< Mcbeal>」なので、邦題が『アリー<マイラブ>』になったこと、主人公を演じたキャリスタ・フロックハートがハリソン・フォード夫人であり、結婚と同時に引退したこと(2018年に『スーパーウーマン』で電撃的に女優復帰)、小枝のように細いフロックハートが、シリーズ終了後、シリーズ中ずっと拒食症だったとカミングアウトしたこと(これは、合衆国エンタメ史上、カレン・カーペンターに次ぐもといわれている)、全てが身も蓋もないほどに牧歌的である。

しかし、中でも、最も牧歌的なのは、この、「レジェンドシンガーがカメオで毎回のように出演し、弁護士事務所の職員である主人公=ヤッピー遺伝子のエリート=達が日常的に使うペントハウスの高級バーで歌うシーンがある(このセレブリティ感も極めて牧歌的)」このドラマは、プロのシンガー達とのスキル差を示すためにか、主要キャストも、ミュージカルさながらに歌い踊る事であり、そしてそのスキルのあり方が(所謂ロリータ・コンプレックスを内包した、稚拙美としての)「ヘタウマ」であることなのだ。

2002年までには、合衆国のエンターテインメントに「ヘタウマ」が悠として存在した。このことが、現在からのパースペクティヴによって、どれほどの牧歌であったか、考察は無用であろう。合衆国のエンターテインメントは古来、ヘタウマなどという一種の爛熟を許容する器がなかった。2008年までの間に、合衆国はその爛熟を垣間見たのである。

そしてそれは、テロリズムによる金融と文化の拠点であり、

今回の正規ペアリング楽曲は、「合衆国最期のヘタウマの歌姫」といって良い、キャリスタ・フロックハートによるクリスマス・ソングである(ドラマ本編では劇中のパーティーシーンに演技として歌われているので、もっとヘタウマであり、こちらも併せてアップする。要するに、CD録音盤は、<ちょっと上手い>)。

今回のペアリングの結果、「プールサイドのショットが多い写真集に、クリスマスソングが流れる」という異化効果を差し置いても、写真集『CELL』が持ち、後に「astronaut」がメディアの変容に伴って再強化する、「アートとしてのテーマ性、その訴求力」を、エンタメ大国である合衆国の「(恐らく最期の)ヘタウマ」という牧歌が内包する「ノスタルジー=懐かしさ」というセンティメントと、「ヘタウマなれどオーヴァーグラウンドのエンターテインメント性」によって塗り潰してしまった感は否めない。適切なミニマルミュージックなど、いくらでもあっただろう。

しかし、筆者は満足している。牧歌は全て過去のものだ。現在とは常に「それどころではないいま」の連続なのである。それどころではないいまの連続を生きながら、ふと14年前を振り返ると、そこには、我がことながら信じられないほどの牧歌が歌われているのである。『CELL』が、意図せず引き出した事実は、合衆国民も、同盟国である我が国の国民も、いまほど痛烈に「18〜20年前」が「牧歌的だった」と痛感している時代はないのではないか?という問いであろう。

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。