ホンマタカシがゲストとの対話を通して、今日の写真について考察する連載が、IMA ONLINEで登場。今回のゲストは、2016年にホンマの『THE NARCISSISTIC CITY』を出版し、今年『TRAILS』を刊行したイギリスの写真集出版社MACKのマイケル・マック。マックは2010年のMACK創立時から写真集シーンを先導し、近年は深瀬昌久の『鴉』など復刻も積極的に手がける。北海道の知床国立公園で狩猟された鹿の血の痕跡を10年追い続けた新作『TRAILS』の制作の裏側を紐解きながら、二人が見据える写真集の現在とこれからを語る。

*2019年4月にPOSTで行われたトークイベント「ホンマタカシ×マイケル・マック×タカザワケンジ」から抜粋して掲載しています。

聞き手=タカザワケンジ

通訳=江口研一

協力・写真提供=twelvebooks

構成=IMA

―この「TRAILS」というシリーズは、過去に写真集や展覧会で発表されていますが、今回MACKから改めて写真集を出された経緯からお聞ききしたいです。

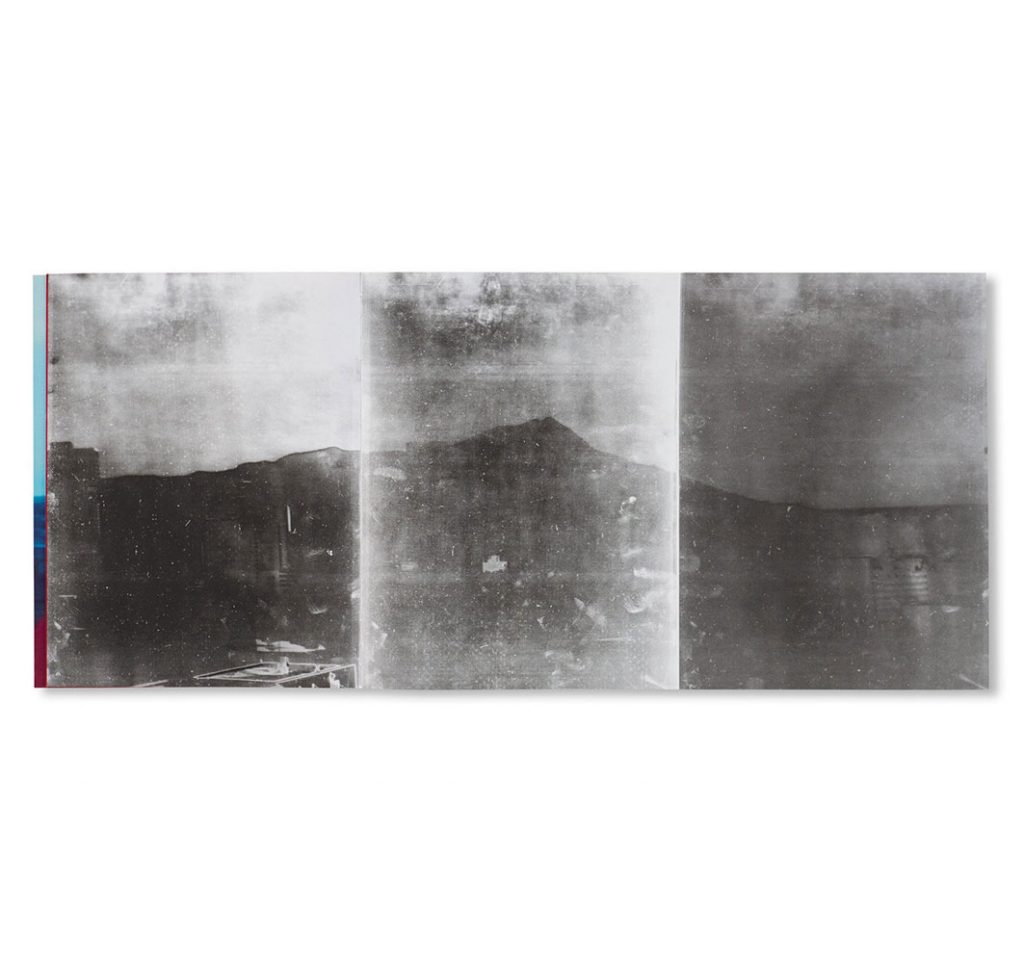

ホンマタカシ(以下“ホンマ”):2009年にも『TRAILS』の薄い写真集をマッチアンドカンパニーから出して、同じ年にHassla BooksからZINEの形でも出し、2011年に金沢21世紀美術館でも展示しています。僕の仕事はひとつのプロジェクトをずっと継続してやっていることが多いですが、今回の『TRAILS』はひとつの区切りになると思っています。

―『TRAILS』の出版は、ホンマさんとマックさんの間でどちらからやろうと話になったのですか?

ホンマ:2014年にスーパーラボから、僕の展示と作品を混ぜて構成した写真集『NEW DOCUMENTARY』を出しました。それを彼が米『TIME』誌のベストフォトブックで選んでくれたんです。そのつながりで、まずカメラオブスキュラで都市を撮った『THE NARCISSISTIC CITY』を出そうという話になりました。

マイケル・マック(以下“マック”):『NEW DOCUMENTARY』は、展覧会のカタログと写真集の要素を合わせ持つとても珍しい本の形でした。僕が見た本の中でとても印象的で、嫉妬心を覚えたほどです。ホンマさんの写真集は長い間見てきたので、日本に来たときに会うことができて、本作りについて話すことができました。

ホンマ:『NEW DOCUMENTARY』は美術館の展示風景があったかと思うと、イメージが表れたり、行ったり来たりするような構成になっています。この形態に限らず、その行ったり来たりする編集に僕は興味があります。『TRAILS』もペインティングと写真を同列に並べていて、表紙は僕の写真を猟師に猟銃で撃って、穴を開けてもらった写真を使いました。

―二人の拠点はロンドンと東京と離れていますが、どのようなやり方で進めていったのでしょうか?

マック:写真集を作るプロセスは色々な友人との関係性に似ています。その中でホンマさんは、自分の作品をどう本の形にするかについて明確なイメージを持っていて、どういう本を作りたいかがはっきり分かっている、珍しいタイプの写真家です。そして間に入る我々の仕事は、彼の持っているイメージを、実用性も踏まえて考察し、そのアイデアや作品が呼吸できるように、うまく本を構成することです。

―ホンマさんの『TRAILS』のダミーブックを最初に見て、マックさんはどう思われたのでしょうか?

マック:彼が時間かけたことはすぐわかったし、流れのつじつまも合い、明確なビジョンがあると思いました。だからほんの少しの調整しかしていません。

ホンマ:前作『THE NARCISSISTIC CITY』で仕事をしたときに、世代も近いし、写真集作りの蓄積に共通点が多いとまず感じました。もしかしたら日本の出版社よりも共有認識が近いかもしれません。

マック:一番難しいのは、写真家が考え抜いて構成を決めた、ほぼ完成に近いデザインを持ち込んでくるときです。彼らが友人のデザイナーと一緒に作っていたりすると特に。なぜならデザイナーの理想と、印刷と製造の実用性の間にはよく大きなギャップがあるからです。そのギャップを埋めるために、デザイナーを説得するよりも、アーティストと直接話す方がよりスムーズです。

ホンマ:僕もダミーの本を作りますが、あくまでもスタート地点として作っていることが多いです。僕の撮影にも関係するんですが、あらかじめこういう風に撮ろうと思ってはいますが、そこからの偶然や、環境によって予期せぬ出来事に対してはオープンです。好きな相撲取りの話があるんですが、むちゃくちゃ練習して相手を研究しても、彼らは土俵に上がったら「無」になる。僕も準備をして撮影に臨むけど、その場で起こる色々なものを受け止めるために、一回「無」にすることが大切だと思います。それは本作りのプロセスも同じだと思います。

マック:私が制作に関わる部分は本の機能的な部分であり、デザインの実利性とアーティスティックな要素の融合の部分です。すべてのスタート地点としてあるのは、作家と私たちの間で、アイデアと内容に関する合意と、双方に協同作業の認識があるかです。

―昔の日本では、いい写真を撮って、あとは編集者やアートディレクターに任せればいいと言う流れでしたが、ホンマさんが出てきた辺りから、写真家として本を作るという、全体図を考える写真家が登場してきました。90年代から大きく日本の写真が変わってきましたよね。僕もホンマさんが写真集を作り続けている姿勢をいつも注視してきましたが、マックさんの場合はご自身の写真集との体験で重要な出来事はありますか?

マック:私が惹かれるアーティストは、ポール・グラハムが言ったように「Think in books」、本を言語として考える人です。それは日本で仕事をすることに惹かれたひとつの理由でもあります。日本では若い世代でさえもその理解力があります。素晴らしいことだと思いますが、逆に、日本での今の写真集ブームについてどう思われますか?

ホンマ:ブームの話でいうと、僕は弊害もあると思っていて、簡単に写真集が作られすぎている。例えば日本では、新人がいきなりハードカバーの写真集を出して、出版社もただ出すだけで、その後のフォローをしてくれないとか。ただ作ればいいっていう時代はもう終わったと思います。

マック:去年9月に、「写真集の危機」というベルリンでのカンファレンスに呼ばれましたが、私のスピーチは「危機なんてないのでは?」という内容でした。もしこの危機が、利益が出ないことを指していれば、それは出版についてちゃんと向き合っていないからだと思います。ただ単純に本を作ればいいわけではなく、流通、販売、マーケティングなどの、退屈で実践的な部分も含みますし、オーディエンスを作り上げることも考える必要があります。

―ホンマさんはMACKの写真集あるいはマックさんの仕事で、特に評価しているところはどこでしょうか?

ホンマ:写真集作りにおいて、マイケルのキュレーションがはっきり分かる所ですね。アレック・ソスみたいな著名な作家もいながら、日本の若い写真家の写真集も出すし、FIRST BOOK AWARDがあって、そこから富安隼久さんのような若手も出てくる。ポリシーとしては当然だと思うけど、荒木さんや森山さんの写真集を出せばいいと思っている出版社が多い。

マック:私は深瀬昌久やルイジ・ギッリの写真集も作っていますけどね。バランスを取ることは必要です。

ホンマ:ギッリに関しては、MACKが本を出したことによってブームが始まったと思います。

マック:先日ある出版社に、私は出版業界の“リパブリッシャー”、つまり“復刻出版者”だといわれました。私のやり方は楽な出版の形であり、利益につながりやすいと。正直、この言葉は耳が痛かったです。ただ、ここで問題視すべきなのは「出版とは何か」という問いです。いまの写真集出版業界の中で難しいことのひとつが、収集することだと思います。出版は民主主義的な装置なので、これらの写真集を一般の方に手に取れるようにするという目的があります。私は『KODACHROME』は、写真においての失われたマニフェストだと考えています。文化的な活動の境界線を象徴する1冊であったにもかかわらず、コレクターの間で埋没していました。

ホンマ:MACKから出した同じイタリアの写真家グイド・グイディの『PER STRADA』という3冊組の写真集はすぐ売り切れたそうですが、僕が見た中でここ何年かで一番よかったですね。

マック:でも、イタリアの写真家に特に興味があるわけではありません。一番重要なのは、写真とコンセプトとアイデアです。そこで写真家の出身地は関係なく、作品の中にはっきりとした流れがあり、写真集を作る基盤がちゃんとあるかを重視しています。興味深いのは、ギッリもグイディも二人とも写真を学んでいたとき、本から学んだことです。70年代の影響は全て、その頃にイタリアで流通していたアメリカの写真集からでした。でも70年代の写真家のように、いまでもアナログな本に影響された話をしているのは面白いですよね。本にはまだ希望はあると思います。

―映像や音楽などいろいろやりながらも、写真集の位置づけはホンマさんの中でずっと変わってないんですか?

ホンマ:僕の中では変わってない。でもただ出すだけでなく、これからどうするのかも含めて一冊一冊作っていかなければと思います。僕にとって今回の写真集も、「TRAILS」という大きなプロジェクトの中の一形態でもあり、ドローイングもあるし、映像作品もある。多角的に見せることしか、リアルには近づけないと思っています。

マック:そこの区別はとても大事だと思います。というのは写真しかやらない人は、写真のメディアとしての曖昧さを見失ってしまうと思います。写真はメディアとしてはとても扱いやすいですが、どの形態がその作品の裏にあるコンセプトに最適なのかを問うことが必要だと思います。

ホンマ:面白い言い方を聞いたのですが、日本で「radical」というと、激しいとか、暴力的な意味合いで使うことが多いけど、語源的には「radish」から来ていて、根っこという意味があります。だから根っこのコンセプトがちゃんとしてれば、あとはどんな形態になろうと一貫性があると思います。

―(質問者1)野生動物との関係性ということで、たくさんの被写体の選択肢があったのかと思うのですけど、鹿が撃たれた前後の写真も撮られているのでしょうか?

ホンマ:実際にはほかにもいろいろなシーンを撮影しています。例えば猟師が鹿を解体しているところとか。いわゆる普通のドキュメンタリー的な写真もあります。

マック:同様なプロジェクトで私に話を持ちかけてくる99%の人は、猟師が写った写真を入れてくると思います。このプロジェクト自体のコンセプトは、人間と自然とそれにまつわる歴史や神話の関係性で、必然的に人が浮上してくることが多いと思いますが、ここでは一人も出てこない。そういう彼の繊細なコンセプチュアルなアプローチにとても惹かれます。

―(質問者2)多くの作家の作品を見る機会があると思いますが、見るポイントはありますか?

ホンマ:ポイントは特にないですが、やっぱりその中でグッとくるものって僕の中では年々減っています。例えば骨董の器を見れば見るほどわかってきて、これは!というのはなかなか出会わないのと同じで仕方ない。でも写真集だけの話には限らないですよね。

マック:ホンマさんと同意で、写真と写真集だけに興味がある人はいないと思います。私の人生の大部分は小説を読むことに費やしていて、大きな影響を受けていて、それによって学び、写真への興味にもつながると思います。

ホンマ:写真集を視覚言語の本だと考えると、写真の並べ方が僕の文体な訳ですよね。そういう風に考えた方がよりクリアになるのかなと。小説家になぜこの題材を選んだかを聞いても意味がないというか。

マック:まったく同感です。本の形にすることで、読者の中にひとつの世界を作り上げたり、想像力を喚起してくれるものが作れます。小説であろうと、写真であろうと、コミックであろうと同じです。もしかしたら本のフィクションという場に、写真のコンセプトのベースも存在するのかもしれません。ギッリは「すべての写真はフレームの枠を超えて、頭の中でそれぞれのストーリーを伝える」と言っていますが、写真集はまさにそれをまとめたような存在ではないかと思います。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | |

| 価格 | 6,400円+tax |

| 出版年 | 2019年 |

| 仕様 | ソフトカバー/220mm×315mm/68ページ |

| URL | https://ja.twelve-books.com/products/trails-by-takashi-homma-signed |

ホンマタカシ|Takashi Homma

2011年から2012年にかけて、個展「ニュー・ドキュメンタリー」を日本国内三ヵ所の美術館で開催。著書に『たのしい写真 よい子のための写真教室』(平凡社)、近年の写真集にMACKより刊行したカメラオブスキュラシリーズの『THE NARCISSISTIC CITY』などがある。昨年『ホンマタカシの換骨奪胎―やってみてわかった!最新映像リテラシー入門―』(新潮社)を刊行した。

http://ww1.betweenthebooks.com/

マイケル・マック|Michael Mack

1994年、ドイツの出版社Steidlにてアート・フォトブック部門のマネージングディレクターに就任し、約15年に渡って300タイトル以上の出版に携わる。2010年に自身の出版社MACKを設立。以後タリン・サイモン、トーマス・デマンド、ロー・アスリッジ、クリスチャン・パターソン、コリエ・ショア、アレック・ソス、ポール・グラハムらの作品集を出版。これまでに手掛けた作品集は数多くの賞を受賞し、2011年にはアート出版界への貢献が認められ、イギリス・プリマス大学より名誉博士号を授与される。

https://mackbooks.co.uk/

タカザワケンジ|Kenji Takazawa

1968年群馬県生まれ。写真評論、写真家インタビューを雑誌に寄稿。著書に『挑発する写真史』(金村修との共著、平凡社)があるほか、『Study of PHOTO 名作が生まれるとき』(ビー・エヌ・エヌ新社)日本語版監修。渡辺兼人写真集『既視の街』(東京綜合写真専門学校、AG+ Gallery)の構成と解説など、写真集制作にも携わる。東京造形大学、東京綜合写真専門学校ほかで非常勤講師を務める。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。