「写真のような絵画」があり、「絵画のような写真」がある。写真の誕生以来、写真と絵画はときに融合し、ときに反発を繰り返しながら、いまもなお親しい関係性を持ち続けている。『IMA』vol.10の特集「写真と絵画の境界線」の中から、今回はゲルハルト・リヒターを紹介する。これまでに写真と絵画の領域を往来しながら、多くの作品を生み出してきた。リヒターの写真のような絵画の表現を通して、曖昧な境界線を持つ二つの芸術について考えてみたい。

文=布施英利

コンテンポラリー・アートと写真、というテーマを考えるとき、まず思い浮かぶアーチストが、ゲルハルト・リヒターだ。

リヒターの、絵画と写真をめぐる作品には、いくつかのシリーズがある。ひとつは、フォト・ペインティングと呼ばれているもので、写真をもとに、それとそっくりの絵を描くというものだ。またオイル・オン・フォトというシリーズもある。これはプリントした写真の上に、筆と絵具で抽象画のようなタッチを塗る、というもの。さらにリヒターには、自身の絵画を写真に撮り、その写真を「作品」として展示する、というシリーズもある。「アトラス」という、写真の膨大なライブラリーもある。

それらゲルハルト・リヒターの絵画と写真をめぐって、まずはリヒターの代表シリーズでもある、フォト・ペインティングの話から始めよう。

フォト・ペインティング

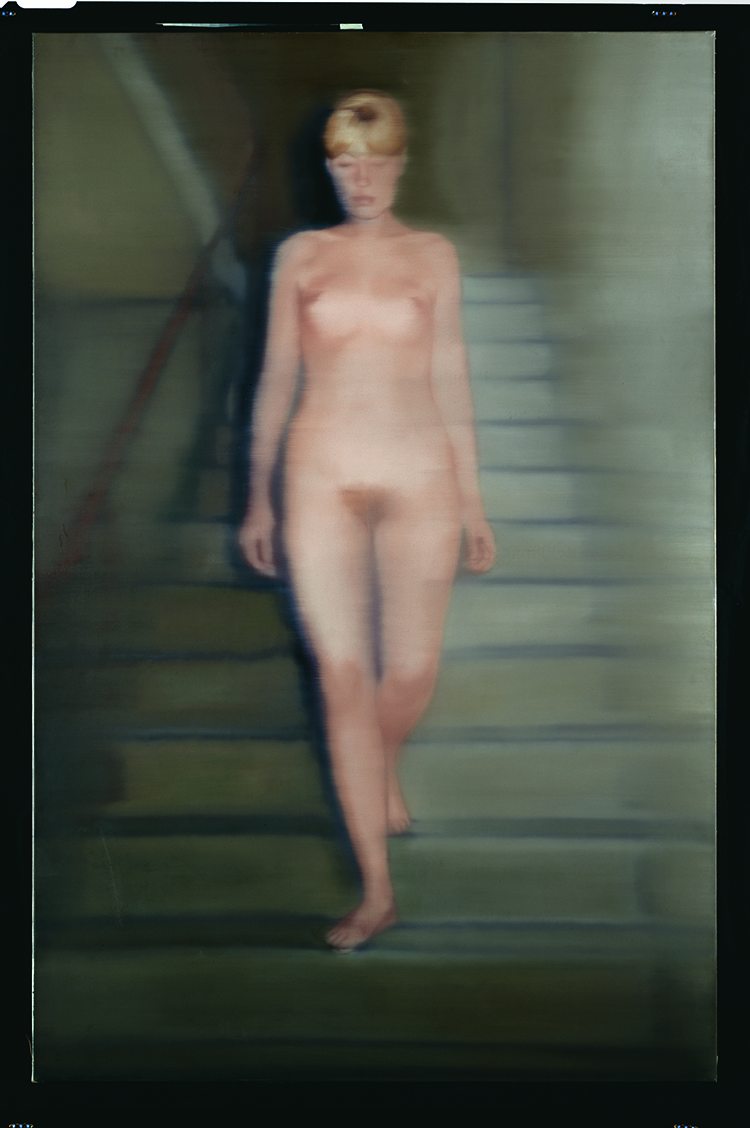

マルセル・デュシャンの『階段を降りる裸婦』を連想させる『エマ(階段のヌード)』(1966年)は、リヒターのもっとも有名な作品のひとつだ。写真の光景をもとに、2メートル×1.3メートルサイズのカンバスに描かれた油画だ。

この作品が印象的なのは、そのモチーフがデュシャンとの関わりを考えさせるものであることもそうだが、そもそも「階段を降りる」というシーンには、人の心をとらえる普遍的な何かがあるからだ。昔、マドンナが主演の映画『イン・ベッド・ウィズ・マドンナ』というのを観たとき、コンサートでステージ上の階段をマドンナが歌いながら降りる場面があって、降臨というオーラは、こういう演出で生まれるのかと思ったことがある。同じ頃、まだ開発が始まったばかりのロボットの『ASIMO』が、やはり階段を降りながら登場する演出があって、未来が舞い降りてきた、という幻影を見たような気分になった。

階段を降りる、という光景には、不思議な力があり、それがリヒターの『エマ』の中にもある。たかが、女性が階段を降りているだけの場面を撮って、それを絵に描いただけだが、それが脳裏に焼き付くイメージの力を持っている。

ここでは写真と絵画という観点で、この『エマ』を、さらにはリヒターのほかの作品、ロウソクや家族や顕微鏡写真などを描いた、フォト・ペインティングについて考えたい。

Ema (Nude on a Staircase) , 1966 200 cm x 130 cm Oil on canvas © Gerhard Richter 2021 (0125).

リヒターのフォト・ペインティングを見て、「写真のようだ」と思ってしまう。しかし、なぜ写真を連想するのか。これらは実際の写真をもとにして描いているので、写真のようであるのは、その通りなのだが、あらためて考えてみると、それが「写真みたい」と思えることが、なぜなのか、わからなくもある。

つまり、写真というのは、現実の光景を切り取ったもので、それをそのまま絵に描けば、たぶん、写真みたいではなく、「現実みたい」と見えるはずである。ところが、この『エマ』や、リヒターのほかのフォト・ペインティング作品を見ると、なぜか現実みたい、ではなく「写真みたい」に見える。いったい、写真みたい、とはどういうことなのだろう、とハタと立ち止まる。

リヒターは、あるインタヴューで、こう話している。まず質問は、こうだ。

「あなたは、たんに写真を描きうつしてなどいません。ぼかしてピンぼけ写真のような印象をつくりだし、写真に変更を加えています。なぜこうしたぼかしや、輪郭のブレを用いるのですか?」(『ゲルハルト・リヒター 写真論/絵画論』清水穣訳、淡交社刊より)

この質問に、リヒターは、こう答える。

「それがもっとも写真的で、ほとんど絵画となんの関係もないからです」

つまり、ボケや、輪郭のブレというのは写真的なもので、そのような描き方をすれば、写真に見える、というわけだ。ボケやブレのないものは、写真みたい、ではなく、現実のようになってしまう。リヒターは、あえて写真のように見える絵を描き、そのためにボケやブレを利用した、というわけだ。

さらに、写真は、一瞬の光景をとらえる、という時間が止まったものだ。写真は時間を切り取るが、同時に空間も切り取る。そういう「切り取った」感覚が、リヒターの絵画をさらに写真のように見せる。リヒターの絵画は、まぎれもなく、写真みたい、なのだ。

だが、それにしても写真のような絵画、というものに、いったいどのような意味や価値があるのだろう。再び、リヒターの言葉を引こう。

「写真とは、今日だれでもが信じているもの、つまり『普通のもの』である。その、普通だと思っていたものが、あとから『普通でないもの』になると、その効果はベーコンやダリの作品のデフォルメよりも、はるかに強烈なのだ」(前掲書より)

リヒターのフォト・ペインティングの作品が、その強烈な「普通でないもの」、であるのはいうまでもない。リヒターは、(彼独自の手法で)写真を絵画に描くことで、写真を、ただの写真ではない何かに、生まれ変わらせている。

オイル・オン・フォトなど

リヒターの作品と、写真との関わりは、フォト・ペインティングだけでない。「オイル・オン・フォト」という手法のシリーズがある。例えば、イタリアの町の川と家並みを撮った写真があり、その写真をプリントして、その上に油絵具で抽象的なタッチを描き加える。画面をすべて塗りつぶすのではない。もとの写真のイメージもわかるように残して、写真の光景とはまったく関係のない模様を、あたかも写真を汚すかのように、絵具を塗る。

これは、写真なのか?それとも絵画なのか?もちろん、写真の要素もあるし、絵画の要素もある。ここには、写真と絵画の融合ではなく、写真と絵画という異質なものの、ぶつかり合いがある。そこからリヒター芸術の「絵画と写真」という問題提起と、その異質なぶつかり合いが生みだす、美のエネルギーが浮かび上がってくる。

Untitled (4 March 03), 2003 9.7 cm x 15.1 cm Oil on colour photograph © Gerhard Richter 2021 (0125).

ともあれ、フォト・ペインティグも、オイル・オン・フォトも、どちらも制作の出発点には写真がある。両者は、違ったやり方ではあるが、写真を絵画化している、というスタンスは同じだ。リヒターは、なぜ写真そのものでは満足せずに、それを絵画とするのか。こんなインタヴューがある。

「君は、写真のまま使おうとしたことがあるかい?つまり、拡大したり、ぼかすだけで、写真を絵画のように見せようとしてみた?」

リヒターは、その質問に、こう答える(前掲書より)。

「稀だね。それにうまくいったのも、絵を撮った写真のときだけだった」

……絵を撮った写真。これが、リヒターの絵画と写真をめぐる作品で、先のフォト・ペインティグ、オイル・オン・フォトにくわえて三番目の作品シリーズである。例えば、『エマ(階段のヌード)』(1966年)を写真に撮った『エマ(階段のヌード)』(1992年)という作品がある。それは最終的には、プリントした写真、の形をとっている。

ここには入り組んだ構造がある。まずは、エマを撮った写真がある。それを、そっくり絵に描く。その絵を写真に撮って作品とする。それは写真なのか、絵画なのか。

また、「アトラス」というシリーズもある。これは絵を描くために撮った写真を、50×65センチ(または50×70、70×35)の規格に統一してマウントし、整理したものだ。「アトラス」が、絵画の卵のようなものとしてあった、と考えれば、ここにも絵画と写真の関係がかいま見れる。

画家であるリヒターは、なぜ、これほどまでに「写真」にこだわるのか。

そこには、現代画家にとって、絵画をめぐる怨念の歴史があるから、という言い方もできるかもしれない。近代以降、絵画は二度殺された。ひとつめは19世紀、ニエプスに撮られた世界初の写真をきっかけに、絵画は、肖像画やものの再現描写などという、ある役割を失った。「写真によって、我々はたしかにある描き方を忘れ、ある特定の芸術的特質を、もはや生みだせなくなった」。リヒターは、そういう。

くわえて、20世紀の芸術家マルセル・デュシャンによって、「絵画は死んだ」といわれ、芸術における絵画は、さらに、その存在理由を失う。

では、デュシャン以降の芸術は、どうなったか?こんな言い方がされることがある。……デュシャンによって絵画は死んだ。では絵画の次に、なにが現れるのか?みなは息をひそめて美術界を見続けた。答えは、こうだった。絵画が死んだ後に現れたのは、やはり絵画だった。それがリヒターの芸術だ。

リヒターは、二度殺された絵画を、生き返らせた。その手法として、この芸術の殺人犯(といういい方は穏やかでないが)を、自身の芸術に取り込む。ひとつは20世紀美術を。そして、もうひとつは写真を。

ここまで見てきたように、リヒターは執拗に「写真」というメディアにこだわる。それによって、写真とは何か?絵画とは何か?と問いかけ、その果てに、写真でもあり、絵画でもあるというコンテンポラリー・アートの世界を作り上げた。リヒターの絵画は、写真の力によって甦った絵画、となったのだ。

「レディ・メイド」は究極のリアリズムである

与えられた文字数も残り少なくなったので、先を急ごう。

リヒターの絵画のベースには、写真とデュシャンという、二つの世界がある。そのマルセル・デュシャンということでいえば、レディ・メイドという概念がある。製品としての便器など、すでに作られたものを作品とする。リヒターも、自身の芸術にとって、レディ・メイドは重要なコンセプトだという。

リヒターには、カラー・チャートという色面を組み合わせただけの抽象画のシリーズがあるが、それは既製品の絵具(と色味)を使っているという点で、リヒターなりの「レディ・メイド」という、デュシャンの継承ともなっている。

では、レディ・メイドとはなにか?

絵画というのは、なにか、を描いてきた。写真もまた、なにかの像を定着してきた。ということは、絵画も写真も、結局は、なにか、の複製品である。それに対して、レディ・メイドというのは、その「なにか」そのものである。つまりレディ・メイドは、究極のリアリズムなのだ。

便器を描くのではなく、便器を写真に撮るのでもなく、便器そのものを展示する。これこそ、世界のあり様のリアリズムを、生のまま提示したものだ。絵画の向こうに写真というリアリズムがあるように、写真の向こうにはレディ・メイドという究極のリアリズムがある。

写真をもとに絵画を展開し、また、自身の芸術のもっとも大切なものがレディ・メイドだと語るリヒターは、世界の究極のリアリズムを探究しているのだ。

ゲルハルト・リヒターの絵画と写真

絵画は、写真の登場によって、ある役割を失った。例えば肖像画家が失業し(正確には写真家に「転職」した例も多いが)、そもそも(先端の表現として)絵画を描くということが困難になった。写真の登場以降、またデュシャンの登場以降、絵画を描くことにどんな意味があるのか?と。

しかし、「写真」というメディアは、じつは19世紀の写真の発明以前からあった。例えば私は、医学における解剖図の歴史を研究することを専門のひとつにしているが、17世紀、18世紀の解剖図を見ると(銅版画技法による印刷によるものが多いが)、そこに描かれているのは、ほとんど写真である。つまり写真の技術が発明されたのは、たしかにニエプスなどによってだが、「写真的な見方」というのは、写真以前からあった。写真というのは、もともと人間がもっていた視覚形式のひとつなのだ。

そもそもラスコーやアルタミラなどの先史時代、洞窟の壁に残された「ネガティブ・ハンド」という手形も、ほとんど写真である。ネガティブ・ハンドは、洞窟の壁に手をあてて、口に含んだ墨を吐きつけて、手の形を壁に写したものだ。私は、これを写真の起源と考えている。

リヒターは、「カメラは対象を認識せずに見る」という。そういうカメラ、写真という「見方」が、先史時代のネガティブ・ハンドにもあった。そして、その横には牛や鹿の絵が描かれている。写真(的な世界)は、絵画とほとんど同じくらい長い歴史があったのだ。

絵画も写真も、すでに太古の時代からあったということは、じつは写真が絵画を殺したわけではない。リヒターも、音楽や文学を例に、19世紀以降の美術の変遷も、たんに写真の発明によるものではない、といっている。写真と絵画の関係の探究というのは、現代的なテーマなのではなく、じつは太古からの普遍的なテーマでもある。

なぜゲルハルト・リヒターが、現代において、もっとも重要な画家の一人なのか。それはたんに、写真やデュシャンの登場という「近代」の問題を乗り越えて、いまだ絵画を生き延びさせているから、ということだけではない。写真でもあり絵画でもあるという普遍的なテーマをはらんだ、希有なアーチストであるからだ。

絵画と写真は、対立するものではない。はじめから、絵画と写真は、ずっと、ひとつだった。

ゲルハルト・リヒター|Gerhard Richter

1932年、旧東ドイツ・ドレスデン生まれ。現在は、ドイツ・ケルンを拠点に活動する。ドレスデン芸術大学卒業後、デュッセルドルフ美術大学で学ぶ。1971年より約20年間、同大学で教鞭を執る。海外主要美術館にて回顧展を行うなど、国内外で注目を集め、1997年にはヴェネツィア・ビエンナーレにて金獅子賞を受賞。

布施英利|Hideto Fuse

1960年、群馬県生まれ。批評家。東京藝術大学・大学院美術研究科博士課程修了。絵画、写真、マンガ、文学など芸術の諸ジャンルに、科学と交差する視点からの批評に取り組んでいる。『美の方程式』『色彩がわかれば絵画がわかる』『子どもに伝える美術解剖学』などチ著書多数。