2020年春、パンデミックによって世界は誰も想像していない事態に陥った。大個展が始まったブリュッセル、そして舞台美術を手がけた「戦争レクイエム」の公演のために台湾へといつものように旅を続けていたティルマンスも、ロックダウンによってベルリンにとどまることに。ここでは、時計の針がゆっくりと進むようになった期間の過ごし方やアーティストとしての思い、そして政治的なアクションや音楽、舞台など、近年さらに広がる活動について話を聞いてみた。

若林恵=インタヴュー

協力:ワコウ・ワークス・オブ・アート

―まず、ヨーロッパでのロックダウン中、どのように過ごされていたか聞かせてください。

休みも少し取りながら、ここ数年、目を通していなかった昔の写真を見たりしていました。ベルリンの夏を経験したのは、実に6年ぶりでした。こんなに長い間どこにも行かないという選択は、自分の意思ではしなかったでしょう。新型コロナウイルス感染症が多くの人々を苦しめている中、軽はずみに楽観的な発言はできないのですが、私にとってひとつの場所にとどまり、季節の変化を感じながら時間の流れを観察できたのは貴重な経験だと感じています。

―撮影もしました?

ええ、しましたよ。ワコウ・ワークス・オブ・アートでの個展「How does it feel?」でも、その新作をいくつか展示する予定です(インタヴューは、展覧会開始前に行われた)。ただ、これらの写真をコロナの文脈で説明するのは難しいですね。もちろんこの状況から影響は受けていますが、コロナだけが今年のすべてではないし、例えば2012年の写真であれば、ロンドンオリンピックやISISなどさまざまな事柄が少なからず関係しています。未曾有の事態ですが、コロナが何を意味するのかは私のコントロールの及ばない領域なので、そのことを強調したり、そこに新たな意味を上乗せしたりすることはありません。

―ということは、展示の際に制作年は出さないのですか?

制作年は展示の作品リストに載せますし、別に秘密にするわけではありません。ただ、先ほどいったように、毎年起こるさまざまな出来事が作品に影響を与えています。例えば、キャリアの初期はエイズの流行が背景にありました。それは抗生物質の発明によって、先進国でほとんどの病気が治療可能だと人々が思っていたときに突如現れた不治の病でした。思春期から大人になる時期に性的体験が自分の命を、奪う可能性があるという、いまとなっては不思議な感覚です。死ぬ可能性が至るところにあったんです。そのときの経験もあり、私は“いま、ここ”で生きている感覚を大切にしています。私ができることはそれくらいだし、誰も未来は予知できないですから。

コロナ禍で苦しむ文化施設を救うアートプロジェクトを牽引

―コロナ禍で、ご自身が主宰する非営利団体「Between the Bridges」の主導で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた音楽やアート関係の施設を支援するポスタープロジェクト「2020 Solidarity」*1を立ち上げていましたね。 2016年にブレグジット(イギリスのER離脱)に反対するキャンペーンを行ったときもポスターを制作されていました。街を占拠する面白いメディアだと思いますが、ポスターに惹かれる理由とは?

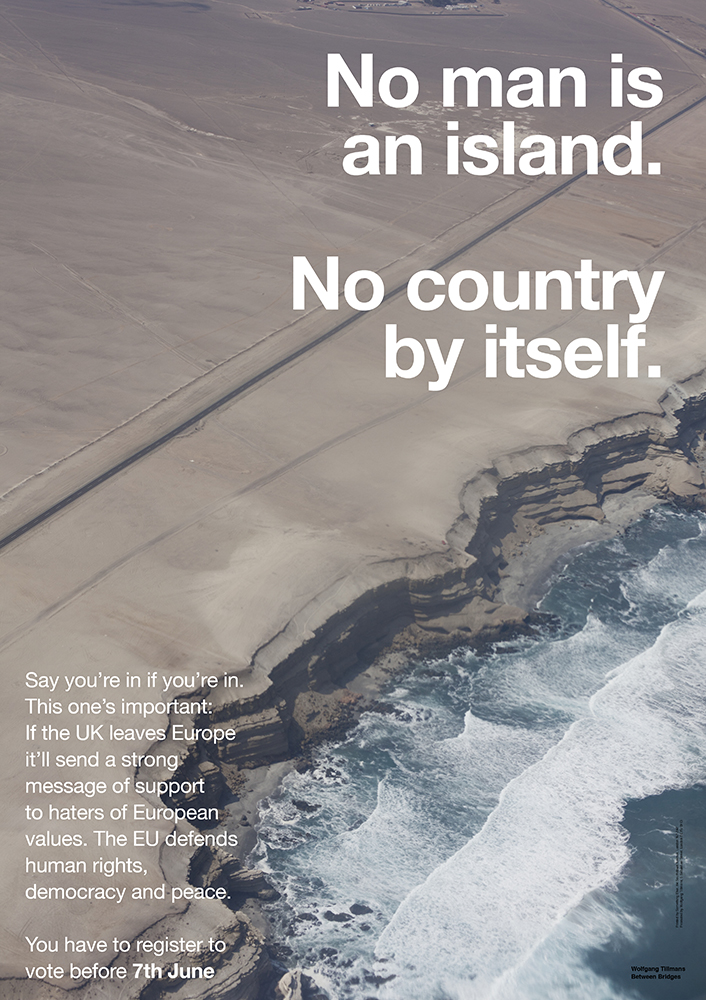

スマホで見ている画面も、突き詰めると小さなポスターといえます。印刷を時代遅れと考える人もいますが、Instagramの投稿も文字と画像の組み合わせですから、ポスターと同じようなものです。EU離脱反対のキャンペーン「Anti-Brexit Campaign」*2では、オフセット印刷したA1サイズのポスターだけでなく、誰もがダウンロードして出力できるPDFと、SNSで使えるデータを特設サイトにアップしました。すると国民投票の3週間前に、私たちが 知らない間に、誰かがキャンペーンビジュアルを使ってTシャツを作っていた。Tシャツも、ある意味、人が身にまとうポスターといえますし、影響力のあるメディアですよね。最終的には、4つのプラットフォームを使ってキャンペーンを行いましたが、それぞれが補い合っていると思います。いまはSNSを重要視しがちですが、メッセージ性のある投稿も3時間もすれば、ほかの投稿に埋もれてしまう。一方のポスターは、一度貼られると長期間そこに存在し続けますし、モノとしてもとても美しいと思います。

―ベルリンに住む友人から、ドイツではデモ活動でポスターやメッセージボードが効果的に用いられ、街全体がメディアになるという話を聞いて興味深いと思いました。同じような考えでポスターを作ったのですか。

EU離脱反対のメッセージを発信するために何ができるか考え、24種類のポスターをデザインすることにしました。自費プロジェクトで資金もなかったので、プロモーションのためにテレビ、ラジオなどの広告を利用するなんて論外でした。それにこのプロジェクトを立ち上げた理由も、当時のEU離脱に反対する政治家たちのキャンペーンが無感情というか、心を動かすものではないと感じて、本気の熱意が伝わるものにしたかったから。国民投票のたった2カ月前にスタートしたので、どれくらい効果があったのかはわかりませんし、結局望んでいた結果には繋がらなかったのですが……。「キャンペーンの意味はなかったんじゃないか」という人も時々いますが、「ちょっと待って、意味がなかったってなぜわかるんだ?」と返しています。たった10人であっても意見を変えられたのであれば、やる意味はあったと思います。私は民主主義を信じている。自分が望む結果が出るときだけ選挙に興味を持つのであれば、それはその議論に対して真剣に取り組んでいないということですし、繰り返し声を上げることで、いつか投票によって望んでいた結果になる可能性もあるのです。より良い未来を信じる人たちの数の力は大きい。ヨーロッパでは5 年前より10%も投票率が上がりました。私たちのキャンペーンがそのうちの何%に影響を与えたかはわかりませんが、それを知ったときはうれしかったです。

2020Solidarity poster, Wolfgang Tillmans, still life (Bühnenbild), 2020

―「2020 Solidarity」は、短期間で世界各国において展開され、大きな成果を上げていましたね。

4月頭から準備を進めて、55人のアーティストがポスターを提供してくれました。この半年、私のスタジオのアシスタントたちはこのプロジェクトに時間とエネルギーを捧げました。そのおかげで110万ユーロもの寄付が集まり、最近ようやくポスターの発送作業が落ち着いてきたところです。

―ご自身の作品もポスターにされていましたが、なぜあの写真を使ったのですか?

あれは2月にロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、そして舞台美術を手がけた「戦争レクイエム」3のために台湾の高雄を巡った旅から、ベルリンに帰ってきた3月1日に撮影した一枚です。その日は、沈む夕日がちょっと不思議な角度からスタジオの中の棚を照らしていて、見慣れたはずの部屋の一角が新鮮に映りました。それが 何かはわからないし、写 真に写っているわけではないのですが、そこに漂う空気にすでに何かがあったんです。普段よりも長い地球を一周する旅から、自分の小さな世界に戻ってきた一瞬でした。目の前にあるものが、まるで舞台のように感じたので、この作品に「Still Life, stage set」とタイトルを付けました。写真の中には、東京で買った緑色の花瓶も写っていますよ。

音楽、舞台、政治的な活動

多様な取り組みに垣根はない

―今年、ブリュッセルの現代美術館WIELSで開催された展示「Today is the First Day」*4も、ロックダウン中はクローズされていたのですか?

2月1日からスタートして大盛況でした。私自身、展示にとても満足していたのですが、6週間後に一度閉鎖になり、5月末に再開しました。最終的には8月中旬まで会期が延長されたので、開催期間は約2カ月半でした。

―展示の内容を教えてください。

うーん、どこから話したらいいのか。ベルギーには現代美術も根付いていますし、昔から個人的なつながりもあるのですが、これまで個展を開催したことがなくて。ベルギーの友人や知り合いたちに、そのことを責められたのがきっかけです(笑)。ここ数年、ベルギーをはじめ、ポルトガル、アイルランド、来年はハンガリー、オーストリアと初個展が続きます。

私は、展覧会を機に自分自身とその場所との関係性を再考します。どういうオーディエンスなのか、彼らは私の何を知っていて、どの作品を見たことがあるだろうか?といったことに始まり、展示会場となる建物の歴史についてはもちろん、その展示が私のこれまでのキャリアの中で、どのあたりに位置するものになるかも考えます。回顧展であるべきか、新作を展示すべきかなどですね。WIELSでは、自分の思うようにさせてもらえました。とても自由な発想を持った小さなチームがキュレーションを担当していて、新しい試みをしようと背中を押してくれました。過去30年のアーカイブから比較的新しい作品を中心に、少しだけ初期作品をミックスして、会場の1階の展示を構成しました。バランスよく選べたので、新鮮な組み合わせになったと思います。上階では、異なる部屋で映像作品と音楽を流しました。私がデザインしたアルミでできたネット状のカーテンを設置し、部屋によって音を遮断せず、両方の空間に音が漏れ聴こえるようにしました。作品は両方とも27分の長さです。そのほかに、「 I want to make a film」という言葉を朗読する9分間のサウンドピースも展示しました。その一室には、写真作品は何もないようにデザインしたりと、全体的にとても実験的な展覧会となりました。

―この展示で伝えたいメッセージはありましたか?ブリュッセルはEUの首都でもありますが、政治的なコンセプトやメッセージはあったのでしょうか?

初めは政治的な問題をテーマにするべきかどうか考えましたが、やめました。私の作品はヨーロッパをテーマにしたものが多いですし、その問題について触れないのは変かとも思いましたが、私自身の個人的な作品ももちろんありますし、政治的なキャンペーンは……まぁ、ある意味では私の作品なのですが、ギャラリーや美術館で見せる作品ではないかなと。今回の展示では、最初から自由と好奇心にあふれた発想による、世界に対してオープンな視点を披露したいと望んでいましたし。

―政治的な活動と個人の制作は、別々のものとして考えていますか?

キャリア初期は、政治的な作品を制作する意識は全くありませんでした。ですがここ5年ほど、イングリッシュ・ナショナル・オペラの舞台美術を手がけたり、音楽を自分で作曲してFragile5名義でリリースしたりと、扱うメディアが多様化してきました。音楽に関しても当初は作品とは別物として扱っていましたが、4~5年経ってから、これらも含めてすべてが私の作品であり、区別すべきではないと思うようになったのです。一方で、各々のメディアに適した発表の場があり、すべてを同じように扱うことも違うのかなとも考えます。

―政治的な活動は、個人としての作品に何らかの影響を与えましたか?

どちらかというと右翼的なポピュリズムが盛んになり、その現実を目の当たりにしたことが制作に影響を与えたというほうが正しいですね。自分が手にしている自由、何が守られるべきか、何を守るべきか、そして私が何を描写するべきかに対して意識的になりました。ただ、それは以前から気がついていたことでもあります。表現の自由が平等であったわけではないし、戦後のヨーロッパがとても特殊な環境であったことも理 解していました。ゲイの人々が自由に活動し、女性も投票できるいまがあるのは、歴史の功績です。そういうことを、2015年の大阪の国立国際美術館での展示では伝えたかった。「Your Body is Yours」というタイトルは政治的でありながら詩的で、私たちにとって励みとなるような思いが込められています。政治を作品から区別するというわけではなく、単に機能する場が違うのです。

―ということは、今後ポスターが展示される可能性もないわけではない?

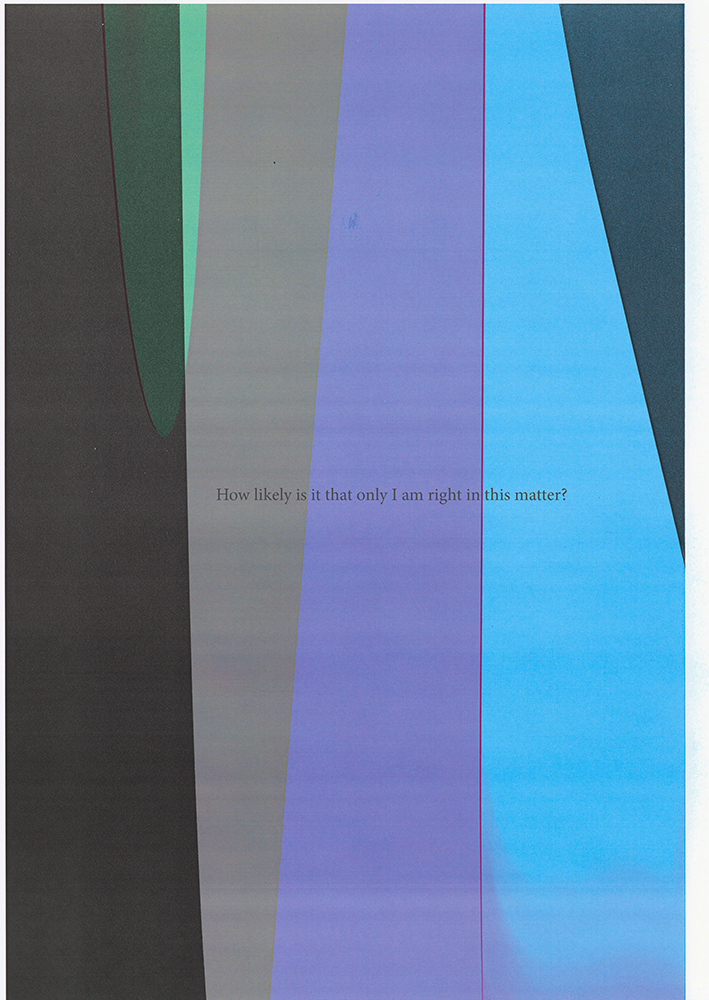

そうですね。ただ、いま準備を進めているニューヨーク近代美術館(MoMA)での過去30年を振り返る回顧展では、ポスターを展示しないことにしました。やはりポスターがギャラリーの壁に展示されると、違う意味を持ってしまう。例えば、私が尊敬するコンセプチュアルアーティストのバーバラ・クルーガーの作品は、街に貼り出すポスターとしても、ギャラリーで展示されるアート作品としても成立するようにできています。それに影響を受けて、近年私もイメージに言葉を取り入れてきました。そのひとつがテキストとイメージを合体させた「How likely is it that only I am right in this matter?(この問題において、私だけが正しいといえる可能性はどれくらいだろう?)」です。この一文を読むと、必然的に自分への問いかけになる。この世界には70億人もの人が存在しているのに、「私だけが正しい」ということに何の意味があるのでしょう? 美術館やギャラリーで、観客がこの問いに対峙する状況が好きなんです。

How likely..., 2017

―ちなみに、いま取り組んでいるプロジェクトはありますか?

11月の個展のために5 年ぶりに東京に行くのをとても楽しみにしていましたが、コロナでかないませんでした。6 冊目となるWako Booksも制作しています。それ以外では、1990年代から制作している「Silver」*6というシリーズをまとめていて、来年1月に刊行予定です。

Wolfgang Tillmans, Silver Installation VII, 2009

―音楽や舞台美術など、制作の領域を広げるとき、どのようにしてやるべきことを判断しますか? ランダムにいろいろ試しているという印象ではないので、決断するためにある程度の基準があると思うのですが。

とてもいい質問ですね。「基準」というのは、作品作りのすべてに通底する包括的な疑問です。数年前に「いま基準を見失えば自分はすべてを失ってしまって、自分がやりたいことが見極められなくなる」という危機感を持ったことがあります。基準というのはいわば視点であり、そのテーマに対しての視点や強い意見がないのであれば、コントロールを失っているといえるでしょう。これからも生きることや人 間に興味を持ち続けたいですし、そのためにはいろんな挑戦をしたいと思っています。

質問に戻ると、新しいことを始めたり、考えたりするとき、自分自身が純粋にそのことを大事に思えるかを問いかけます。本当に興味があるのか、それとも興味があるふりをしているのか、単にたくさんの作品を作りたいだけではないのかと。量にこだわって作りすぎてしまうことに気をつけていますが、時々自分でも判断が難しくなることもある。でもそこで自分を見つめ直す行為、テーマと健全な距離を保ちながら、自分の考えのすべてを信じ込まないことが大事です。ただ自分の考えを意識的に疑ったとしても、無意識で自分の考えに固執している危険性はありますよね。

―制作を始めたときには興味があったはずなのに、続けていくうちにそうでもなかったと気づくことは?

もちろんあります。すべてのことに同等に関心を寄せるわけではなないですし、そのレベルも時とともに変わっていきます。でも私はうまくいかなかったら躊躇せずにやめて、次に移ります。どちらかというと、いい方向に進んでいることのほうに興味があるので、うまくいかなかったり、あまり興味が湧かなかったものは、すぐ忘れてしまうんです。私の記憶力が判断基準なのかもしれません(笑)。

*1.「2020 Solidarity」 ティルマンスが主導する民主主義、LGBT、アートに関しての知識を広めることを目的とした非営利団体「Between Bridges」によるプロジェクト。コロナによって経済的打撃を受けた、世界各国の音楽、文化的施設などに無料でポスターを提供し、売り上げすべてが参加施設への援助となる仕組み。トーマス・ルフやリュック・タイマンスら55名が本プロジェクトに賛同して作品を提供し、日本では書店のPOST、Utrecht、出版社のtorch pressなどが参加した。

*2.「Anti-Brexit Campaign」 2016年4月25日、特設サイトを立ち上げ、「What is lost is lost forever(一度失われたものは、二度と戻らない)」「 No man is an island. No country by itself(人は一人では生きられない。国家も然り)」といったメッセージがデザインされたポスターのPDFデータとSNS用の画像を誰でもダウンロードできるようにした。右傾化に傾くヨーロッパの政治に警鐘を鳴らし、EUは問題も抱えつつも、概して民主的な世界観、人権、協調を支持するものだという自身の政治的見解を明確に唱えた。

*3.「戦争レクイエム」 2018年、イングリッシュ・ナショナル・オペラによる、ベンジャミン・ブリテンの合唱曲「戦争レクイエム」の舞台美術を手がけて話題を呼ぶ。舞台監督のダニエル・クレイマーに舞台上のすべてを一任され、「戦争レクイエム」に備わる現代性に光を当てるため、衣装デザインをネイサー・メイザーに依頼した。この舞台は、パンデミックが世界に広がる直前の今年2月に、台湾にも巡回している。

*4.「Today is the First Day」 ブリュッセルにある現代美術館WIELSは、ヨーロッパの中でも特に若手キュレーターの台頭が目覚ましく、人種、ジェンダーに関わる社会問題を扱う作品をフィーチャーする傾向が強いことで知られる。今年開催されたティルマンスの個展「Today is the First Day 」では、過去30年間に制作された、映像や音楽も含む、約200点の作品が一堂に会した。

*5. Fragile 音楽そしてクラブシーンを愛するティルマンスは、2016年にリリースされたフランク・オーシャンのアルバム『Endless』に自身の約7分間のテクノミュージックが収録されたことをきっかけに、音楽活動も精力的に行うようになった。自身のバンドも組み、Fragileと名付けている。「Life Guarding / Growing」などのアルバムをリリースし、世界各国で演奏も行なっている。

*6. Silver 1990年代からティルマンスが手がけている作品で、フィルムは使わずに印画紙に直接感光させることで制作されている。

ヴォルフガング・ティルマンス|Wolfgang Tillmans

1968年、ドイツ・レムシャイト生まれ。現在、ベルリンとロンドンを拠点に活動。英国ボーンマス&プール・カレッジを1992年に卒業した後、『Purple』などのファッション誌で活躍する。壁に直接写真プリントを貼る独自のインスタレーションや、同世代の若者やカルチャーそしてセクシャルマイノリティに目を向けた作品などで注目され、2000年にターナー賞を受賞。カメラを通じて現代社会のさまざまな側面を切り取りながら芸術の可能性を追求している。近年は、社会問題へのアクションや音楽活動にも注力する。12月19日までワコウ・ワークス・オブ・アートで個展「How does it feel?」を開催。

若林恵|Kei Wakabayashi

1971年生まれ。編集者。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業後、平凡社入社、『月刊太陽』編集部所属。2000年にフリー編集者として独立。以後、雑誌、書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。音楽ジャーナリストとしても活動。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。