当連載読者でアーヴィング・ペンを知らない者がいるかどうか?筆者には正直見当がつかない。20年前であったら、躊躇なく「名を知らぬものはいないだろう」と書いたはずだ。

現在は、誰が何を知っているか?が全くわからない時代である。SNS、というよりインターネットそのものにより、昔日なら「書誌学的教養」とか「ヲタクの知識」とか「サブカルの歴史」とかなんとか、何とでも呼ぶことができた、ある物量の、量ではなく、質的な変化が、桁外れな速度で進んでいる。

先日、筆者は若く優秀なラッパーに「きくちさん、最近オレ、ジャズヴォーカルにはまってて、YouTubeでヤバいの見つけちゃったんですよ」といわれ「へえ、?なんていう名前」と聞くと「知ってます?えーと、フランク・シナトラ」といわれ、息を吸うか吐くかわからなくなって軽くパニックになりながら「ああ、、、、知ってるね(笑)」と答えるのに精一杯だったし、スタジオミュージシャンとして非常に優秀で、自らもアーティストとして活動している30代の音楽家に「レッチリってジミヘンと大体同じぐらいの時代でしたよね?」といわれ、飲んでいたコーヒーを吐き出すか飲み込むか。あるいはパニックになりながら「ええと、、、、、違うね(笑)」と噎せずにいうのが精一杯だった(両名の名誉のため、一応記すが、両名ともに、「才能と能力はあるが、知識がないバカ」ではない。<最近の音楽>に関しては、両名とも非常に詳しく聴き込んでいるし、筆者が知らぬ様々な事を教えてくれるのである)。

この2例はネタ的な極論だとしても、要するにこういうことは現在、スマホネイティヴかどうかの分水嶺として、誰もが日常的に感じていることだ。

“アーヴィング・ペンは、20世紀を代表する名カメラマンで、写真家で、少なくともスタジオでのブツ撮りのセンス、技術で、彼の影響下にない者はいない。ヴォーグ誌の写真を手がけ、リチャード・アヴェドンと共に、アメリカのコマーシャルフォト、ファッションフォトをアートにまで高め、実弟は有名な映画監督アーサー・ペンで、妻は「最初のスーパーモデル」といわれたリサ・フォンサグリーブス”

「誰でも知ってるよそんなことアホか(笑)」といわれるか「へえー、そうなんですね」といわれるか、レスポンスはこの二択をお大きくは出ないだろう。筆者の気分は、保守的で諦念的で茫漠としている。

それよりも「いま、なんでこのタイミングで、いきなりアーヴィング・ペン級の大物、しかも代表作出してくるんですか?映画評のweb連載で、いま突然、黒澤明の「七人の侍」採り上げるのと一緒じゃないですか」という、筆者にとって些か懐かしい問いに答える方が、はるかに気が楽だし、重要であると思う。

「まさか?死んでるから?」

そうなのである。写真集の選択を行なっている編集者からは「ここ最近、大物の訃報が続いているので」という事だった。アーヴィング・ペンは大物で、逝去した。しかしそれは2009年、13年前のことなのである。とまれ、このクラスの大物が近年逝去していないので、遡れば13年前になるということであろう。

クリシェもここに極まれり、という話だが、やはり本当に優れたものは、何度見ても感動と発見がある。

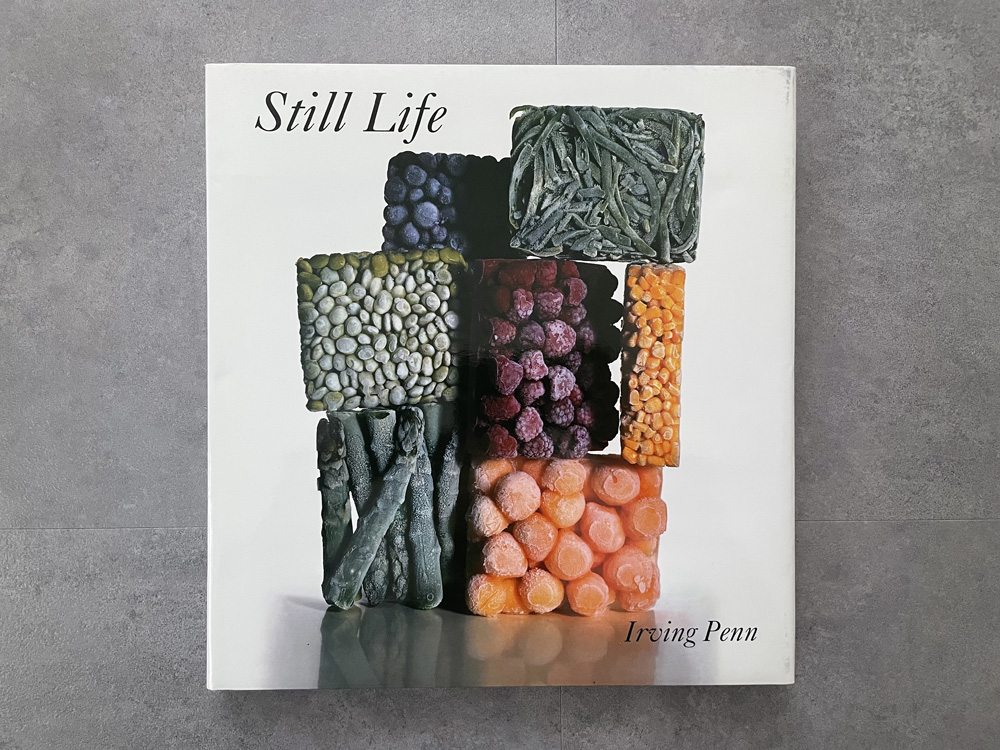

亡くなる8年前に出版された、「スティルライフ」は、彼の真骨頂であるファッションフォトや大仕掛けの物撮りをあえて廃し、卓上で撮れる程度の作品を集めた、「さり気ない集大成」のようなものだが、現在の目で見ても、改めて、圧倒的な感性はいうまでもなく、知性、つまり、1枚1枚の対象に対する「アイデア」の周到さと確実さに舌を巻くことになる。アーヴィング・ペンは「それそのものを、そのまま撮る」という行為に、生涯意味を見出さなかった。有名な花の写真集でさえ、「一仕事」が加えられている。

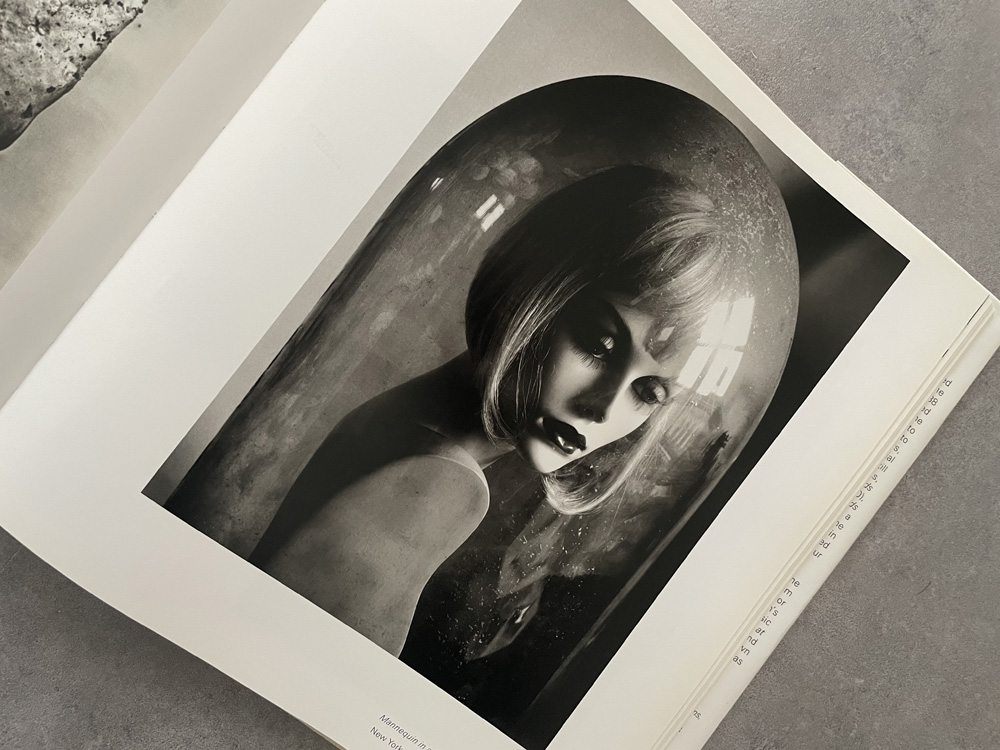

パンを撮る。それには、岩塩とコップ1杯の水が密接に並んでいる。CLINIQUEのリップグロスを撮る。それは、グロスの先端と、それをすくい取ろうとする細いブラシが接する、その、ジェラートをスプーンですくい撮るような複雑でワクワクする盛り上がりにフォーカスしている。実際の靭帯を見紛うほど精密に作られたマネキンを撮る。肩から外して、上からすっぽり透明なグラスボールをかぶせてある。生牡蠣には薬のカプセルと畳んだ紙幣と、美しい斑猫(小虫)が、ステーキ用にカットされたテンダーロインには生の卵黄2個とバターの切片、そしてポテトチップが1枚、当たり前のように整然と乗せられている。セクシーに開かれたモデルの唇のアップには、比較的大型なスズメバチが乗せられている。

全てに、気負いすぎない、しゃれたアイデアが施されており、そこには気の利いた軽いジョーク以上の意味は何もないが、商業写真というメディアの持つ根源的な魔力が漲っており、いまは遥か遠い、20世紀という世紀の、「商品」が持つ、ある意味、暴力的なまでの力に満ち溢れている。

収録されている写真は30年代から90年代までで、最新、2000年に撮影された1枚は、“焼く前のピザの台の上に、生地をこねた粉だらけの職人の掌が、オリーブとサラミを、プリザンテのように見せている”というもの。

出版は2001年。ペンはこの後、04年に2冊の写真集を出版してから前述、2009年に97歳で亡くなる。こうした世代の強さは、21世紀を見ようにも、見ることができずに亡くなった。という点であろう。現在、あらゆる観点に横溢している、20世紀資本主義への反省も懐疑も、ここにはあり得ない。

ペアリングのアイデアはペンの名前が出された段階で決まった。表題にある、「新音楽制作工房」は、筆者が組織し、代表を務める、19名の若き音楽家達によるギルドで、筆者の音楽制作を共同的に行うと同時に、各自の作品を一点物として購入できる(いわゆるNFTとは違う。詳しくは当該カタログサイト)、その商品カタログサイトから選曲した。

我々は看板に偽りなく、CM用、映画音楽用、ヒップホップ用、エレクトロニカ用、等々、様々なニーズに対して付与される音楽の構造を根底から更新し、流通し、わが国のあらゆる局面で鳴らされている「いい加減で適当なBGM」「耳慣れた、どれも同じバックトラック」の水準と多様性を飛躍的にあげるべく活動している。中間搾取をゼロまで軽減すべく、直接売買という形式を採用している。

筆者は代表という立場上、カタログ内の全作品を聴いているので、瞬時にして候補曲を6曲選択し、あとは実際に鳴らしながら写真集のページをめくり、最もペアリング効果の高いものを選択した。MINAI [Hip Hop/R&B-2]の「MINAI」は作曲者名、後半はカタログ内の分類項目名である。

これは“前の世紀の視覚芸術に、次の世紀のBGMが鳴らされる”という、歴史上の反復が避けられない行為の蜜月、そのルネサンスである。7世紀の絵は8世紀の祝宴に飾られ、15世紀の絵画を見るサロンで、16世紀の室内楽が演奏した。19世紀のあらゆる美術がテレビジョンで紹介される時、20世紀の BGMが貼り付けられた。

特に最後の行為は、メディアがマスに膨れ上がり、実演でなくなり、反復が多くなることによってペアリングの初期衝動的な悦びの賞味期限が短く、悦びは低くなった。今回の試みによって、その悦びが瑞々しく蘇ったことに、大いなる期待と満足を抱いている。

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。