ヴィヴィアン・マイヤー(以下ヴィヴィアン)と、かのヘンリー・ダーガー(以下ダーガー)の共通点は2つだけ。

1つは人生のほとんどをシカゴ在住者として過ごしたこと、もう1つは、個人的な趣味として(ひょっとして人に見せる気なんて)全くないまま、膨大な数(ヴィヴィアンは15万枚の写真、ダーガーは、1万5000ページのテキスト、300枚の挿絵、他)の「作品」を創作し、死後に発見され、発表され、伝説化したこと。

あとは何の共通点も無い。女性ヴィヴィアンは乳母、男性ダーガーは掃除夫、正気(「ポートレイト撮影依存症」という、キュートなほどの症状以外は)の人、ヴィヴィアンは1926年生まれで、「発見された」のは2007年、狂気(不要なほど厳密に書けば「重度の精神遅滞」だが、病名と作品との因果関係は安易には結べない。ここでの<狂気>は、作品それ自体のイメージと意義を意味する単語だ)の人、ダーガーは1892年生まれで、「発見」されたのは1973年。

丁度親子ほど歳の離れた2人を、アウトサイダーの名の下に結びつけることは余りに乱暴すぎると言うもの。しかし、間違いなく、ヴィヴィアンとダーガーは、1955年から1973年までの17年間、同じ街で「誰にも見せるつもりがない作品」を創作していた。そして、どうしても偶然が気になって仕方がない人へ。ダーガーの代表作「非現実の王国で」の作中で大活躍する、ペニスがついた7人の少女戦隊の名は「ヴィヴィアン・シスターズ」である。

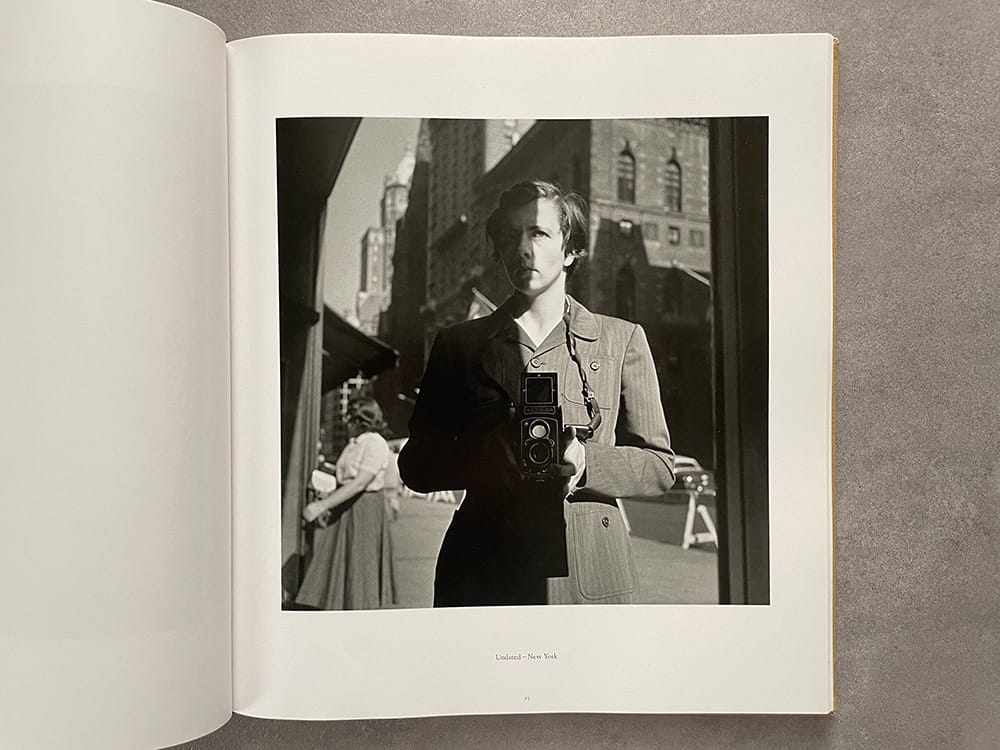

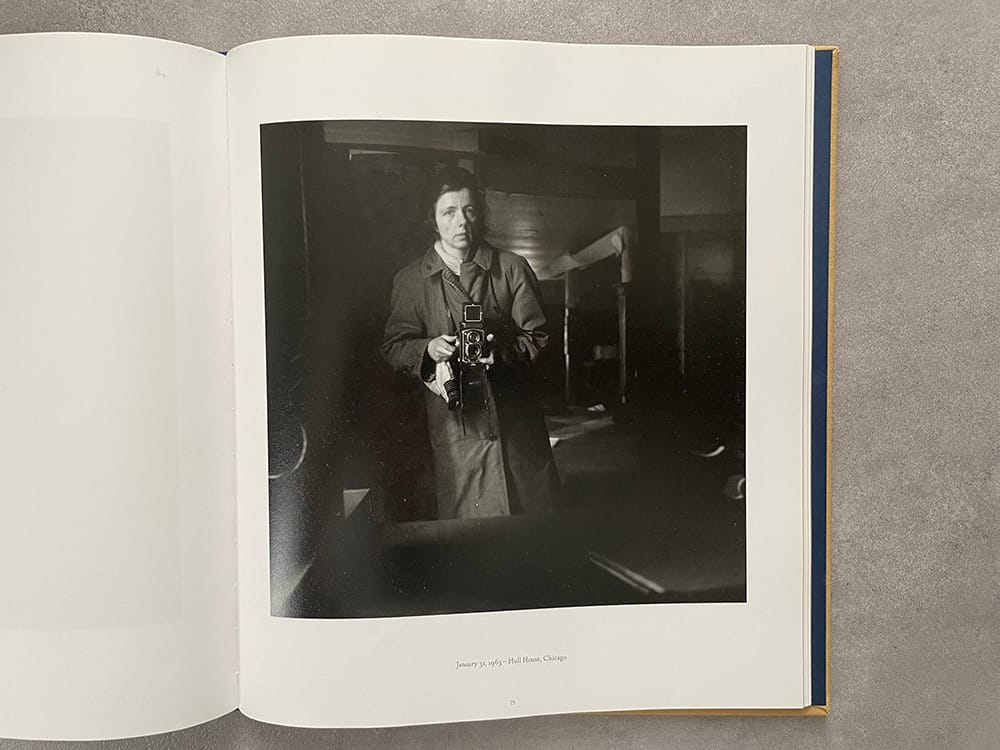

写真家ヴィヴィアンはほとんどの生前情報がないため、勢いポートレイトとの深く向き合わざるを得ない。彫りが深く、男前の三白眼。ちょっと不思議な結び方の、独特なショートヘア(仕事柄?)。意志が強く、気難しそう。あんまりキャッキャいって喋らなそう。と誰もが思うだろう。そしてそれは、どうやらその通りだったらしいのである。

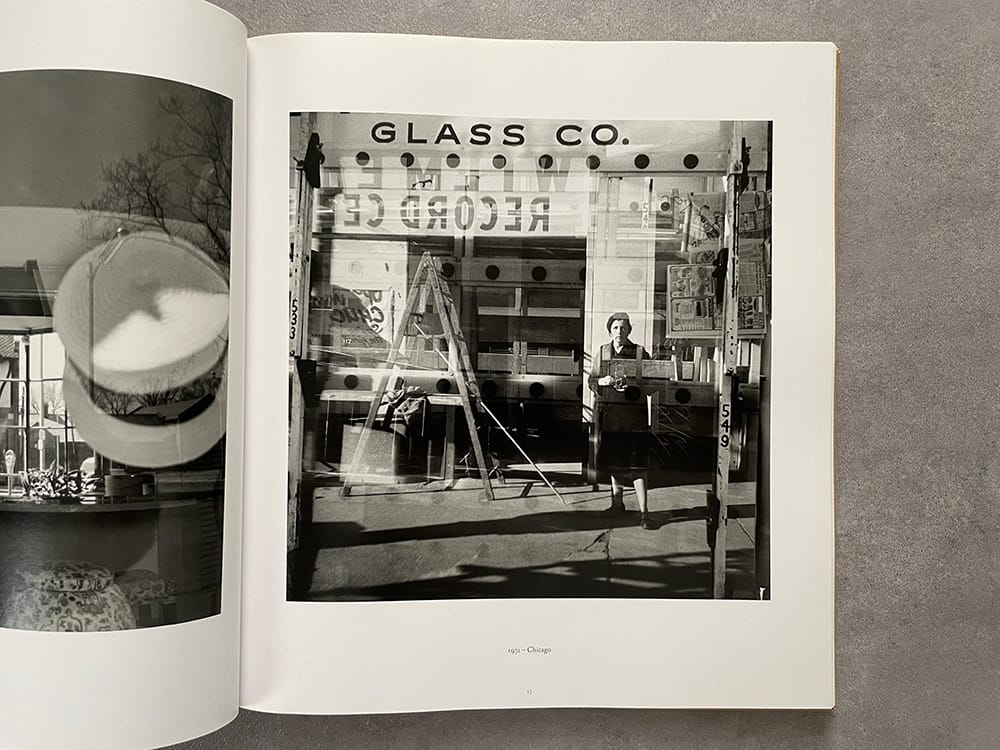

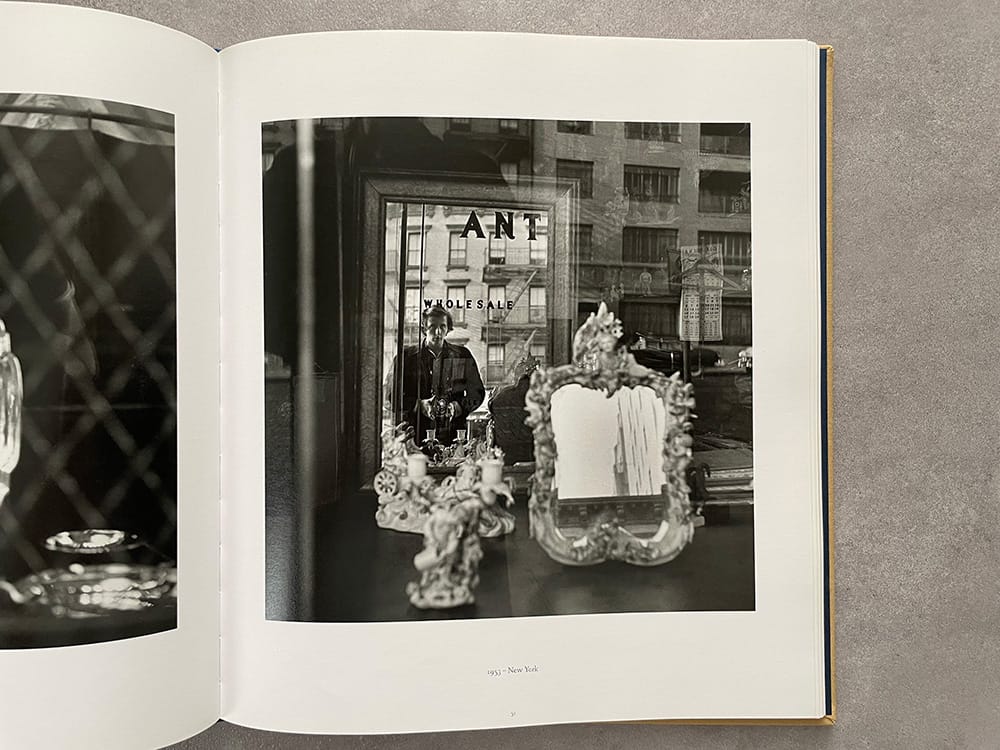

しかし、1955年から86年までにヴィヴィアンが撮影した、特に初期作品は、ミッドセンチュリー・アメリカン・デザイン横溢するウインディ・シティ(シカゴは「風が強い」ことで有名でこう呼ばれる。21世紀に近づくほど、シカゴの仇名は治安の悪さばかりになる。ヴィヴィアンもダーガーも、「良い時代」のシカゴを生きた。とも言える)ここにありという、おしゃれでかわいい、おしゃれでかっこいい、おしゃれで未来的な世界のポートレイトで、「撮る」喜びに満ちて、凛とした、ひょっとしたら、ちょっと変わり者だったかも知れない女性の、29歳から60歳までが永遠に閉じ込められている。

しかし、ポートレイトという作品名から反射的に思い込んでしまうほど、ヴィヴィアンの顔自体は被写体にならない。全ては路上で、街中の何かの店内で、自由奔放に街を切り取った写真で、だからこそ、たまに出てくる彼女の「顔」が持つメッセージは強烈になる。

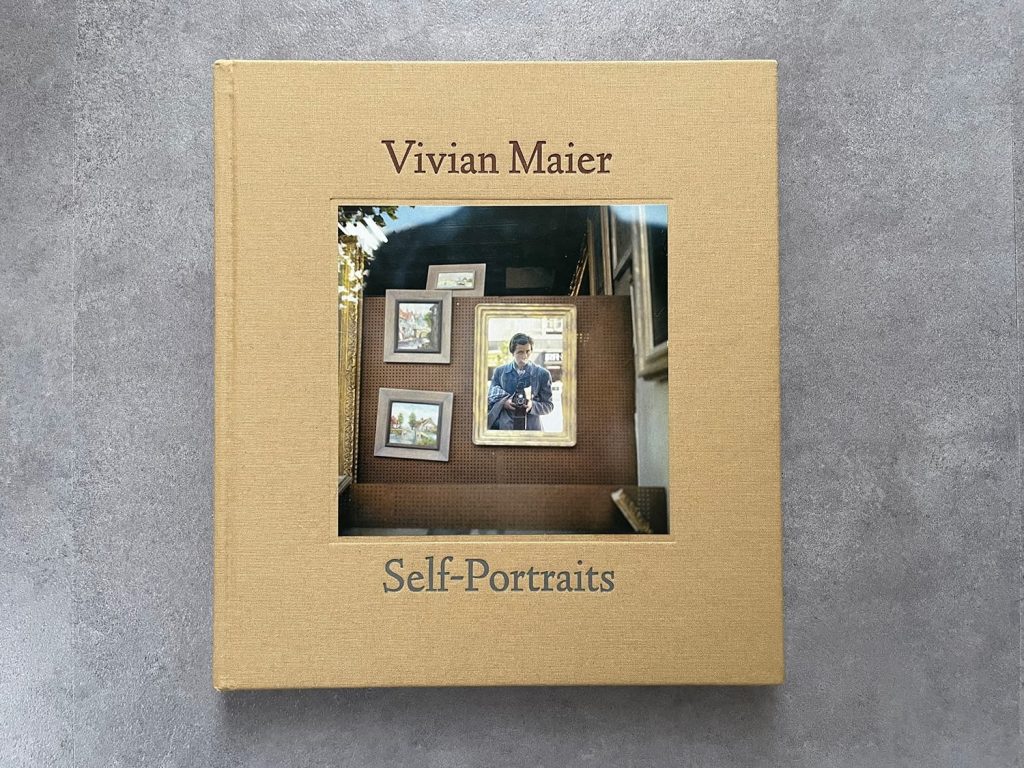

そしてそれは「反転した姿」なのである。セルフポートレイトと言っても、長いリード付きのシャッターを使ったプロ写真家のそれではなく、ヴィヴィアンの顔、からだ、全身、そのほとんどは、街中に溢れるショーウインドーと鏡の中にだけ現れる鏡像である。ここが素晴らしい。ワンピースもスリッポンもロングコートもベレー帽も、ライカの一眼レフも、ぜんぶ鏡に映った、逆さまのポートレイト。

自撮りのギアが発達し過ぎてしまったことで失われてしまった、実は一番重要な、鏡によって反転した自我と自己愛の姿。ちょっとジェンダーレス、ちょっとエイジレス。「これ実は、現代女性のInstagramです」と言われたら、驚きながらも納得してしまいそう。やっぱり、キュートでチャーミングな、アウトサイダーかも?

ペアリングする音楽は、なんとあの、映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズ。えええ?勇猛なマーチやファンファーレがヴィヴィアンの世界に合うのかしら?それは気が早い。ウィリアムズは豪快な映画の、豪快なオープニングばかり量産する、勇猛な豪速球投手ではない。

彼が彼になる前(『ジョーズ』や『スターウォーズ』が制作される前)の世界では、ジャズ・スタンダード風の渋いサウンドや、ファンキーでナイトクラビングなダンスミュージックなども作っていたし、彼がすっかり彼になった後も、まるでイタズラのようにして、「え?これがあのウィリアムズ?!」と驚かされる曲を隠れキャラのように散発してきた。

そしてその全てが、まるでイタズラのようにハイ・クオリティでクール。2002年の『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』は、実存した稀代の詐欺師を若きデカプリオが演じた快作だが(タイトルは鬼ごっこの時の「ここまでおいで」といった意味)、そのテーマ曲は、軽くて知的な現代音楽風ジャズ、もしくはジャズ風の現代音楽。ポップで、おしゃれで、緻密。

シカゴは音楽の街である。しかし、ブルースもジャズもハウスもテクノも、シカゴ産はヴィヴィアンの逆さまのポートレイトが紛れ込んだ、不思議の国には強烈すぎる。「ここまでおいで」なんていうキュート過ぎる誘いではなく、踵を3回鳴らして飛んでゆくような夢の世界への飛翔でもなく、カメラを持って歩いているうちに、ふと気がついたら辿り着いていた逆さまなシカゴ。