われわれを取り巻く都市の様相を、縦位置フォーマットのシャープなイメージで切り取る伊丹豪。生粋のデジタル世代と思いきや、実は長らくフィルムカメラで自らのスタイルを探し求めた時期があったという。今回は、彼が写真を始めたきっかけから、デジタルカメラを得て明確になったスタイル、そして現在取り組んでいる最新作まで話を聞いた。

文=小林英治

写真=白井晴幸

本屋で発見した「写真家」という人種

―伊丹さんがそもそも写真を始められたきっかけを教えてください。

文化服装学院で、ファッション情報科という雑誌の編集やプレスの人材を育成する科に通っていたときに、授業に使うカメラを買う必要があったんです。安い入門用のカメラにお金を使うのが嫌だったので、いろいろ見て回ってCONTAXのRXというマニュアルの一眼レフを買いました。

―ということは、学生のころは特に写真志望ではなかったんですね。

ただ洋服が好きなだけで、美術の美の字も、写真も全く知らなかったですね。でもカメラを使っているうちにハマっていって、モデルの友達やスタイリスト、洋服屋の知り合いたちと一緒にファッション写真の真似事を始めました。でも、テーマを考えても本当にやりたいことがあるわけではないから、続けていくうちに、「やっぱり嘘っぽいな」と思ってしまって、次第にファッション写真から離れていきました。

―それでも写真を続けようと思ったのはどうしてですか?

当時は毎日のように本屋に通っていて、写真集をよく見ていたんです。そこで森山大道さんの『Fragments』(1998年)と荒木経惟さんの『秋桜子』(1998年)、あと佐内正史さんの『生きている』(1997年)を見つけて、最初はよく分からなかったんですけど、すごく良いと思いました。すぐに写真集を買ったわけではなくて、何回も本屋に通って行くたびにずっと見ていました。中でも『生きている』は、たぶん一番よく分かってなかったと思うんですけどすごく影響を受けて、佐内さんのモノの見方やトーンまでそっくりな写真を撮るようになって、佐内さんのインタビューや記事も探して読むようになりました。そうすると、その先に大道さんや荒木さんら偉大な先人たちがいて、日本の写真家ってカッコいいんだと知って、写真史を遡って見ていくようになりました。

―授業でそういうことは学ばなかったんですか?

まったくやらなかったですね。大道さんや荒木さん、中平(卓馬)さんの書いた本などを読んで自分なりに勉強していって、「写真家」という人種がいるんだということが分かりました。だから、最初は写真をやりたいというよりも、ああいう人になりたいっていうところから始まった感じですね。

―カメラはCONTAX RX以外にも使っていましたか?

佐内さんに憧れていた頃は、PENTAXの67を買って同じようなやり方をしていたんですけど、結局それをずっと続けている以上、真似から抜け出せないので、当時結婚式を撮影するバイトで使っていた35mmのニコンF100に50mmのマクロレンズを付けて、縦位置で撮ってみようと決めたんです。ちょうど中平さんがカムバックしてヒステリックグラマーの写真集(『Hysteric Six』2002年)が出た頃で、中平さんのカラー写真を見たのはそれが初めてだったんですけど、なかなか言葉にできないけど、何とも言えない気持ちになって……つまり強烈に惹かれたんでしょうね。それが縦位置の写真でした。それと、少し後になりますが、東京国立近代美術館で開催された「ドイツ写真の現在」展(2005年)や、ヴォルフガング・ティルマンスなど海外の写真家の作品を目にすることも増えて、縦位置が面白いなと思ったんです。

スタイルの模索とデジタルカメラの衝撃

―伊丹さんといえば縦位置の印象がありますが、その頃に始まったんですね。

自分に何かスタイルをつけないと、「これが自分の写真です」と言えないと思ったんです。テーマを聞かれても「これです」と言えるようなものはないし、特別訴えたいことがあるわけでもないけれど、写真は撮りたいと思っていて、実際カメラを持って外に出れば撮れるので、自分の中に何かあるはずだと。でも、それがなかなか言語化できないジレンマがあって、先にスタイルを決めてやってみたらどうだろうと思って、35mmの縦位置で撮り出したんです。

―そうだったんですね。

だからといって簡単に納得いく写真が撮れるわけではなく、しかも35mmの縦位置って構図的にも不安定なんですね。構図が取りづらいことを我慢してずっとやっていけば、何か見つかるかもしれないと思ってしつこく続けたんですけど、形になるものがなかなかできずに、結局またPENTAXの67に戻って、今度は三脚を担いで絞りをF32まで絞って撮ったりしていました。今度は良いのができたと思っても、それがコンペに通るわけでもなく、誰かに評価されるわけでもなく、発表できないまま自分の中に溜め込んでいた時期がしばらくありました。

―その時期に取り組んでいた写真はどういうものだったんでしょうか?

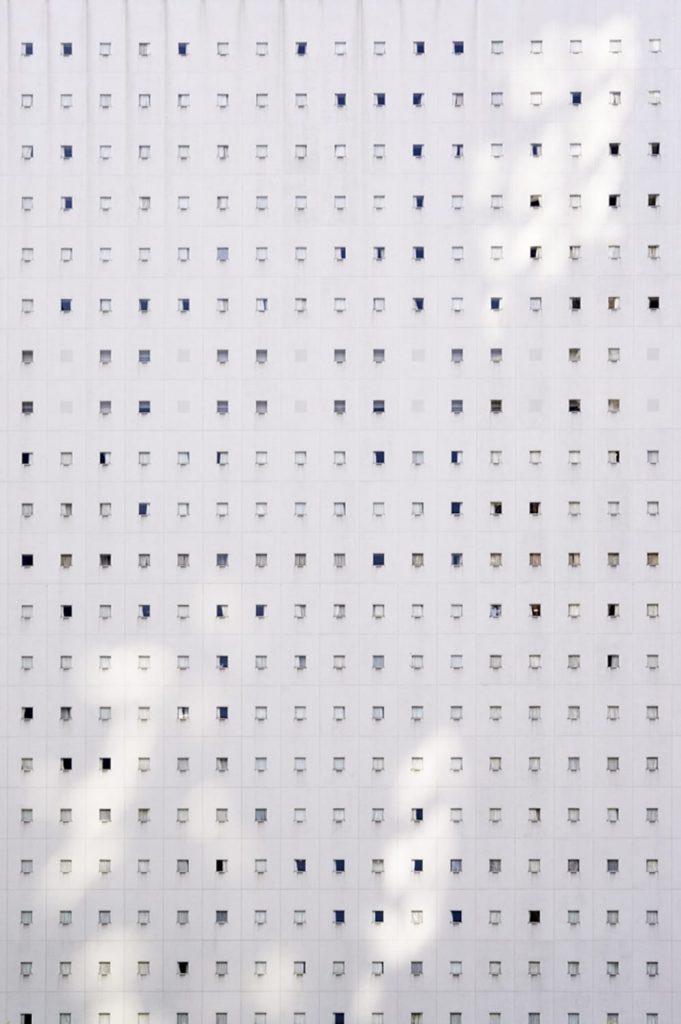

縦位置で、かつ物語性みたいなものが介入する余地がない写真っていうんですかね。パンフォーカスで全部にピントが合っていれば、鑑賞者を特定の視線に誘導しないようにできるんじゃないか。そのためにはフィルムサイズを大きくして、中判で駄目ならもっと高画質にすれば自分の考えてることが伝わるんじゃないかと、思い切って8×10も買ったんです。でも8×10はうまく扱えなくて、全然思ったような写真にならないんですよ。技術的なことですけど、自分は機材を光学的にうまく使いこなすことができないと分かって、結局8×10も挫折してしまうんです。

―デジタル以前に様々な模索をされていたんですね。転機は何だったのでしょうか。

結婚したタイミングで、これから写真とどう付き合っていけばいいかを真剣に悩んで、撮ることにお金をかけないで続けるためにデジカメを買ったんです。ニコンのD3Sという機種なんですけど、シャッター押してみたらたら、いままで苦労してできなかった自分が見たい画像が、モニターに映っているので驚きました。これまでやってたのは何だったんだ?!って、衝撃でしたね。その頃にちょうどプリンターも一段フェーズが上がった機種が出て、アウトプットも問題なさそうだと思えたので、一気にデジタルに向かっていきました。

―デジタルカメラを手にすることで、身体感覚と直結した写真が撮れるようになったということでしょうか。

基本的には、カメラは手の延長線上にあって、目の動きに追いついていってくれるように、身体的に扱いたいと思っています。だから、フィルムの時代は三脚を立てて絞りとピントを合わせてという作業をしてる間に、撮ろうとしたものから少しずれてしまっていたかもしれないですね。デジタルに移行しても、まだD3Sは1200万画素だったので、そのあとニコンのD800という3630万画素の高画質なデジカメが出たので、D800Eというヴァージョンを買いました。そのカメラで撮っていくうちに、自分のスタイルと言えるものができ上がりました。

―伊丹さんが広く知られることになる写真集『this year’s model』(2015年)を制作するのは、そのカメラがきっかけですか?

そうですね。一部D3Sの写真もありますが、ほとんどがD800Eで撮ったものです。このときのレンズは60mmマクロを使って、絞りをF8に固定して、目の前にあるものにパッと反応して押すだけ。至近距離も手持ちで撮れるし、どの距離でもシャープな写真になるので、感覚的には歩きながら手持ちでスナップしていく感じでした。

自分よりもカメラの方が偉い

『this year’s model』は、想像以上に多くの方に手に取っていただいたんですけど、自分が思った以上にグラフィック的というか、デザインやファッションとして受け止められたと思っていて、本が売れること自体は嬉しかったんですけど、自分の中にはこれまでの写真史の流れを踏まえた上でやっていることが、若干誤解されて伝わってるんじゃないかという気持ちもありました。そこで次の展開として、もう少し分かりやすく「写真的」というか、いわゆる日本の写真史がやってきたことを自分なりに見せられる方法はないかと考えました。そうして3年かけて作ったのが、次の『photocopy』(2017年)という写真集です。ここからカメラがSIGMAに変わりました。

―今日お持ちいただいたのはSIGMAのカメラですが、機材を変えたきかっけは何かありますか?

『this year’s model』で第27回「写真の会賞」という賞を受賞したんですけど、その授賞式の場で、審査員でもあったブックデザイナーの鈴木一誌さんに、「伊丹君はSIGMAのカメラを使ったほうが良いよ」と言われたんです。それで後日、一誌さんの事務所にうかがうと、フォビオンのセンサーを採用したSIGMAのカメラで撮影したものと、その他の一般的なデジカメが採用しているベイヤー方式のカメラで撮影したものが比較できる資料が机に積まれていて、「見比べてごらん。こんなに違うんだよ」って、僕のような写真を撮るには、いかにSIGMAのカメラが適しているかというレクチャーを1時間半ぐらい受けました(笑)。メリットとデメリットの両面あって詳しくは省きますけど、自分が求めていた高解像、高画質という点ではデータの豊かさがSIGMAの方が圧倒的だったので、一誌さんの事務所を出た後そのまま新宿のヨドバシカメラに行って、dp3 Quattroという機種を買いました。そのあと更にSD Quattro Hという機種を買って、『photocopy』はその両方で撮ったものが混ざってます。

―カメラを変えたことで、撮り方も変わりましたか?

基本的には変わってないです。ただ、『this year’s model』では、ものすごく近い距離に寄ることで抽象的に見える写真がわりと多かったんですけど、『photocopy』では逆に少し距離をとることで、被写体の情報量もレイヤーも増える撮り方をして、先ほども言ったようにグラフィック的ではなくて、もう少し写真的に分かるようにしたつもりです。ただ、僕からすれば撮っているときの感覚は一緒なんですよ。

―身体的に反応して撮ったスナップに近い?

はい。「ものを見る」ってことがどういうことなのか、まだ僕も明確には分からないですが、ある場所に立ってずっとその場を見ていなくても、カメラは記録してくれるんです。だから、カメラに対する信頼というか、自分よりもカメラの方が偉いというふうに思えれば、あとは自分が反応して、シャッターさえ押したらカメラが撮ってくれます。

―そのとき反応する被写体や風景というものは、無意識的に選択されたものなんでしょうか?

やっぱり反応してしまうマテリアルとか癖みたいなものは、透過するものや反射するもの、水平・垂直のライン、粒子状のものとか、いろいろありますね。ただ、そのときどきで興味は変わっていきますし、撮ったときには気づいてなくて、後になってモニターを見ながら分かることもあります。

―日本の写真史を踏まえた上での表現という意味では、高梨豊さんの「都市論」の延長線上にあるものにも思えます。

そうですね。高梨さんの名前は初めて言われましたけど、そういった文脈は強く意識していました。

肉眼が認識できるものを超えた写真

―『Photocopy』以降、現在はどんなものを撮影していますか?

結局、いざ展示をしようとするとき、満足できるクオリティで大きなプリントを作るにはどうしたらいいかというと、やっぱりカメラの画素数が上がってくれないと対応できなかったりするんですよ。どうしても高画質なものにこだわってしまうのは、もともと僕が、「自分が見知ってるものの、より精巧な複製」が写真だと考えていて、それが一番面白いと思っているからです。だからとにかく良く写るカメラが欲しいし、大きなプリントができる画素数が欲しい。それでいまは、同じカメラですけど、シャッタースピードを少しずつ変えて7段階で撮ることができる機能を使って、一番アンダーなところから一番ハイなところまで撮影したものをソフトで1枚に合成するということをやっています。そうするとノイズが全く無くなって、同じ画素数でもデータの質が上がって、大きなプリントに耐えられるようになるんです。さらに、少しずつピントの位置を変えて撮ったものもソフトで合成すると、一番シャープな画像で全部にピントが合った画像ができ上がります。ただ、この設定だと基本的に被写体が動いてないものにしか使えないので、いまはまたフィルムカメラのときみたいに三脚を持ち歩いてるんです(笑)。

―スナップではなくなって、時間も手間もかかるってことですよね。

すごく面倒くさしい、めっちゃストレスですよ(笑)。でも、それをいったん形にして、来年には写真集を出版する予定です。

―それは楽しみですね。いまはカメラの解像度も上がって、人間の眼で見る以上のものが撮れてしまいますよね。そのことについてはどう感じていますか?

個人的には、自分の眼が認識できる領域をどんどん超えていけばいいと思っています。とにかくもっと写っている方が良いし、何の疑いもなくそっちの方が良いと信じてます。そこはわりと信仰みたいなものかもしれませんね。

伊丹豪|Go Itami

1976年徳島県生まれ。代表的な写真集に『study』『this year’s model』などがある。東京や台湾、ベルリンなど国内外での展示も勢力的に行い、2017年には写真集『photocopy』をRONDADEより刊行。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。