初写真集『Everything_1』から、4年ぶりに『Everything_2』を刊行した小林健太。この間に写真上のグラフィカルな筆致は彼の代名詞となった。本作では数々の展示やファッションブランドとのコラボレーションワークを経て、GUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)に触れる身体感覚は時代の感覚として深められている。渋家(Shibuhouse)を中心とした小さなコミュニティの内部から都市や宇宙へ、そして、ディスプレイから実空間へと意識を拡張させたという本作までの変化と、写真家としての在り方について聞いた。

文=村上由鶴

写真=稲葉あみ

―まず、今作『Everything_2』にあたって、『Everything_1』との違いやこの間の変化などについてお聞かせください。

前作から4年を経て『Everything_2』が発行されていて、この4年間の間に撮りためた作品を載せています。前作をきっかけに海外の展覧会やファッションブランドとのコラボレーションが始まったので、今作では展覧会に向けて作ったものや仕事のフィードバックを得ながら作ったものを収録しています。前作では自分の密室の中で作っていた感じだったので、バリエーションが出たかなと思います。

―小林さんのなかでの作品発表における写真集の位置付けについて教えてください。

僕は作品を見た人から「音楽的な感じがする」という感想をもらうことが多いのですが、展覧会は、展示する空間とのマッチの具合を考えながら作っていくので、空間を使ったライブのような位置づけです。比べて写真集は、1枚のアルバムを作るような感じ。ギャラリーでの展示は始まりと終わりがあまりはっきりとないですよね。写真集は始まりと終わりが明確にあるから、その時間軸のなかでイメージのリズムと色調の展開を意識しています。ZINEは、EPとかシングルのようなニュアンスに近くて、実験的なことを試しています。ZINEでは荒削りな部分もあるので、写真集として出版するときには、Newfaveの大山さんと相談しながら作っていきました。

―『Everything_2』の表紙には、ストロークだけのイメージが採用されていますが、写真のなかにストロークがあったこれまでのイメージとは異なり、グラフィックの表現に近づいているような印象を受けます。

自分の作品が認知されてきて、ストロークだけでも自分の作品として見てもらえるようになったのも大きいです。前作の段階でこの作品を出しても意味がわからなかったと思います。自分の作品の系譜を辿ってもらえれば、このストロークが写真から出てきたものだということはわかってもらえるので、ストローク自体を独立させて作品にしていくのも面白いかなと思っていて、その実験として表紙にしました。

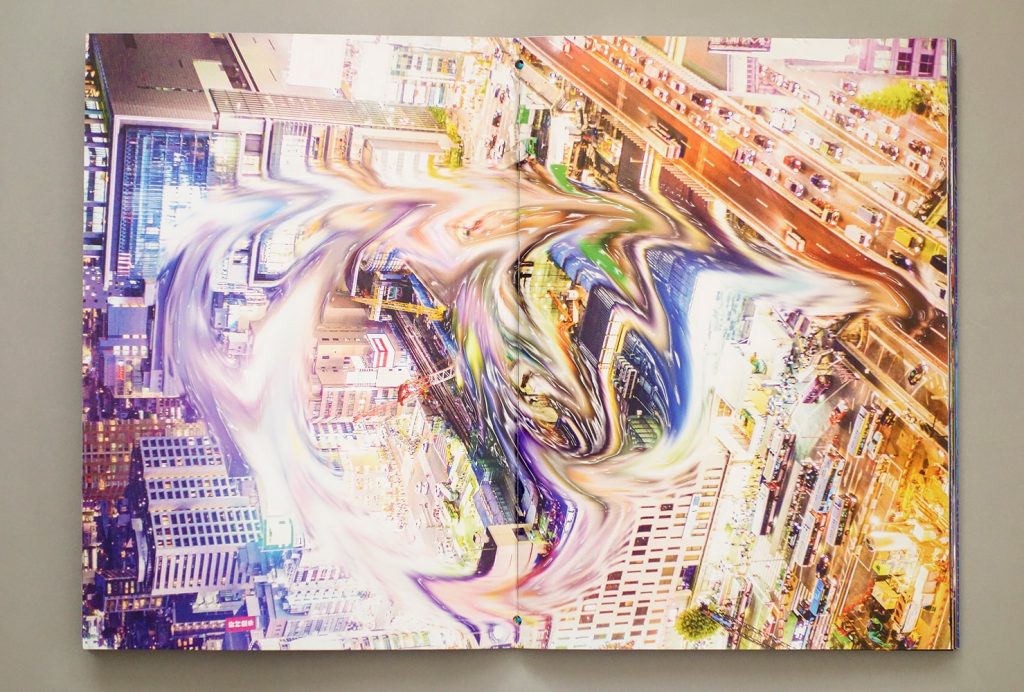

―『Everything_2』の中では、「自動車昆虫論」の作品がアクセントになっています。この作品についても聞かせてください。

渋谷に住んでいた頃から、自動車って必然的に目につくなと思っていました。都市って、人が住むための構造だとつい思いがちですけど、本当に人が住むために作られているのかな?という部分って多いですよね。例えば、高速道路に走っているときに、ここには人は住めないよなと感じたり(笑)。人間社会というけど、実際は自動車が一番動きやすいように作られてる都市に暮らしてるじゃん!というのが、自動車昆虫論のわかりやすいメッセージです。そこには価値の転倒が起きているんじゃないかな、と。

なんで価値の転倒が起こっているんだろうと考えていくと、経済の仕組みに行き着きます。僕らは、実空間の心地よさや感覚ではなくて、概念上の世界の中で数字を動かして、概念上の到達したいポイントに向けて経済を動かす仕組みの上に文明を作っているから、実空間や僕らの体の感覚が、概念の犠牲になっているんですよね。そういうのを表現したくて自動車昆虫論を作りました。

「昆虫」というのは、群知能のわかりやすい例です。一体一体は知性がないというか、ロボットみたいなものですごくシンプルな反応で動いているんだけど、群れになったときに、すごく強力な知性を発揮している、という。そのシンボリックな形のひとつが蟻塚です。湿度や温度か部屋によって違ったり、換気がうまくできるようになっていたりとかして、とても知性的な構造になっているんですよね。その群知能が、実は道具の集合にも現れてるんじゃないかという問いかけなんです。その例としてここでは自動車をあげていますが、自動車一体一体はすごくシンプルに「どこかへ行かなくてはいけない」という原理で動いている知性のない物体なんだけど、それが群になったとき、実は人間社会を食い散らかすような知性を発揮しているんじゃないかというのが自動車昆虫論です。

―GUIの触知的な感覚についての作品を作ってこられていますが、iPhone を持って行ったパフォーマンスの作品では、これまでの感覚とは異なっているようにも見えます。どのような変化があったのでしょうか。

3年前に湘南で知り合った方に弟子入りして、身体の大切さや東洋哲学を教えてもらったりしています。師匠は整体や治療家と呼ばれる職業をされていた方で、身体に対して超天才的な感性を持っているんです。西洋医学との違いは直接身体に触れて直していくというところ。でも、患者さんをせっかく直しても次に来るときまでに、また身体をゆがめて帰ってきてしまうということが起こるんですよね。それで師匠は、結局それを起こしてしまう根本的な問題は社会の構造のほうにあるのではないか、という風に考えた。そこで、身体を中心にした社会を作っていけないかということで私塾をはじめて、僕はそこに巡り合って通い始めました。

前作では、トラックパッドを通してディプレイの中で作品を作ってデジタルの世界にどんどん没入していくことを大事にしていました。頭の中をどんどん探求する感じです。今作にいたる4年間での決定的な違いは、実空間の身体から始まって、ディスプレイの中の表現もあるんだって気づけたことです。

いまは、ディスプレイの中で起こっていたこととのつながりを見出しながら、もっと身体に近づけていきたいと考えています。パフォーマンスの作品もはじめはトラックパッドを使って、ディスプレイ上で起こっていることに対して音が出るというかたちでした。でも、もっと実空間のなかで身体を動かしながら作っていく方向に転換したかったので、プログラマーの友達にアプリケーションを作ってもらって、iPhoneを持った身体の動きによって編集が起こるようにしました。インタフェースって、境界面という意味があるじゃないですか。手触りとして、より身体のほうへ境界面を引きつけていく感覚で、あのパフォーマンスを作りました。

―パフォーマンスを見ると、「触る」という感覚とは違うフェーズに入ったのかなと感じましたが。

そうともいえるかもしれませんが、逆に重みを感じることもありました。パソコンのスペックやプログラムの問題だったりするのですが、遅延が起こるんですよね。画面のストロークの進度と自分の体の動きのスピードが全然噛み合わない。イメージのなかの触覚性に寄り添って体を動かしているから、なにか重たい絵の具のようなものをかき混ぜているような感覚があったりして、面白かったです。

―「写真とはなにか?」という問いとは離れているのでしょうか。

「写真を撮る」というところから離れているという面もあるとは思います。でも前作から比べて、自分にとっての写真の定義がすごく広がったのが、大事なところです。例えば、写真という言葉自体の面白さ。他のアートのタイトルって、絵画であれば「絵を描く」彫刻は「彫って削る」とか、行為そのものを指しているわけだけど、写真って、「真実を写す」というふうに書くので、「じゃあ真実ってなんだ?それを写すってなんだ?」という問いが必然的に生まれてくるじゃないですか。だから自分は、ある種の禅問答のような問いとして、「写真」を受け取っています。

「Photography」を訳すのであれば、直訳すれば「光で描く」になるべきだったという議論もありますけど、自分は「Photography」が「写真」に誤訳されたことによって面白いゲームが生まれたのかなと思っています。「写真」という言葉の問いの立て方が好きなんですよね。アートというゲームでは、評価されるとか、価値があるとか、歴史に残るものとはどういうものかという問いがあるけど、写真における、「真実ってなにか?」「それを写すってなにか?」という問いのほうが自分は好きで、そこを追求しています。絵を描くことや彫刻することだとしても、「写真とはなにか?」という問いを続けることはできるのかなと思っています。

―では、現代美術家やアーティストというよりは、写真家のほうが肩書きとしてしっくり来るということでしょうか。

そうなんですよ。アーティストのほうが肩書きとしてわかりやすいのでは、というふうによくいわれることもありますが、本質的にいえば写真家っていう言葉のほうがかっこいいなって思っています。写真から出発してここまでたどり着いたというのもありますし、写真って面白いなっていまでも素直に思います。

―今後は身体を使った作品にチャレンジされるのでしょうか。

神道の文化で神楽っていうのがあるんですけど、いま、師匠と一緒にあれをもっと現代版にアップデートしよう、ということで、いろいろと実験しています。写真とか身体表現とか絵を描くこととか、別々のものとしてじゃなくて、自分のなかでは「真とはなにか?写すとは何か?」というテーマを拡張して、いろんなメディアを通して表現していきたいです。ファッションとコラボレーションした経験も刺激的だったので、衣服にも興味があります。アンチテクノロジーとして身体の側につきたいわけじゃなくて。「身体がテクノロジーを使役する」というテーマに基づいて、どうやっておもしろいものを作っていけるかっていうのが、これから探究していきたい世界観ですね。

小林健太|Kenta Cobayashi

1992年神奈川県生まれ。主な個展に「Live in Fluctuations」Little Big Man Gallery(ロサンゼルス、2020年)、「自動車昆虫論/美とはなにか」G/P gallery(東京、2017年)、主なグループ展に「ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて」水戸芸術館(水戸、2018)「GIVE ME YESTERDAY」フォンダツィオーネ・プラダ・ミラノ(イタリア、2016年)など。2019年には、マーク・ウェストン率いるダンヒル、2020年春夏コレクションとのコラボレーション、またヴァージル・アブロー率いるルイ・ヴィトン、メンズ秋冬コレクション2019のキャンペーンイメージを手がける。2016年に写真集『Everything_1』、2020年に『Everything_2』がNewfaveより発行。

| タイトル | 『EVERYTHING_2』 |

|---|---|

| 出版社 | |

| 出版年 | 2020年 |

| 価格 | 4,500円+tax |

| 仕様 | ソフトカバー/297mm×210mm/80ページ |

| URL |

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。