今年、24年分を撮りためたセルフポートレイト写真を集めて再編集し、1冊の写真集『Self-Portraits』を刊行した長島有里枝。本作は2017年の東京都写真美術館での個展「そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々」で展示された、約700点にもおよぶセルフポートレイトのスライドショーが元になっている。1992年にバックパッカーとして旅をしていた学生時代のモノクロ作品から始まり、子どもが生まれてからも継続して撮り続けられたセルフポートレイト。作家として自身を撮り続けること、マイノリティとして作品を通して社会に発信する姿勢とその葛藤など、長島同様に、映像、写真、小説など、ジャンルを横断しながら自身のアイデンティティと向き合うミヤギフトシと語り合った。

構成=IMA

撮影=猪飼ひより

―今日はセルフポートレイトを軸にお話しできればと思いますが、ミヤギさんは近年は映像中心でご自分をあまり写されていませんが、初期の頃には、知らない人の家に行って、二人でセルフポートレイトを撮る写真シリーズ「Strangers」を発表されていましたね。

ミヤギフトシ(以下、ミヤギ):ニューヨークで学んでいた頃で、最初はゲイバーに行って、そこで会った人に「自宅に連れていってください」とお願いしていましたが、嫌がられることが多くて、そこからはネットの掲示板やSNSで探していました。今回過去の記憶をたどったら、ほかにも「Family Portrait」というセルフポートレイトの作品があったんです。すごく面倒なプロジェクトで、学生時代にホステルで展覧会をする企画があって、そのために僕がまずニューヨークの観光名所に行って通行人に写真を撮ってもらい、その写真を友人たちやホステルに泊まっている人たちそれぞれの家に持ち帰ってもらって、家族写真の中に僕の写真も一枚紛れ込ませて撮ってもらう、という作品でした。

長島有里枝(以下、長島):知らない人の家に行くのは、確かにハードルが高そうだけれど、そうしたプロセスは楽しかったり、学びが多かったりもしそうですね。

ミヤギ:確かに、それはあるかもしれません。でも知らない人に会う怖さもありました。

長島:怖いという気持ちがありながら、それをやった理由を教えてください。

ミヤギ:当時、「Strangers」は、自分にとってカミングアウトのプロジェクトでもあったんです。その写真を見れば僕のアイデンティティがわかるので、やらなきゃいけないと感じていました。この作品のポリシーとして、メールで連絡が来たものはすべて受けるようにしていていましたが、怖かったのも最初だけでしたね。ニューヨークがわりとおおらかな時代だったのかもしれません。

長島:何年くらいの作品ですか?

ミヤギ:2005〜6年です。本人も写真に写るプロジェクトなので、参加のハードルが高かったのか、変な人は来なかったです。

長島:まだセルフィという言葉もない頃ですね。お互いに知らない相手とは思えないほどリラックスして見える写真もあるし、友達なのかなと思わせる近さを感じるものもあります。このプロジェクトに限らず、ミヤギさんがやろうとしていることを理解して協力する人と、わからないけれど協力してくれる人がいませんか? わたしは、家族と一緒に撮影したヌードの写真について、理解ある親御さんですねとよくいわれるのですが、家族はやりたいことを理解していたわけではなく、「娘(姉)のためなら」という気持ちだけで協力してくれたと思います。

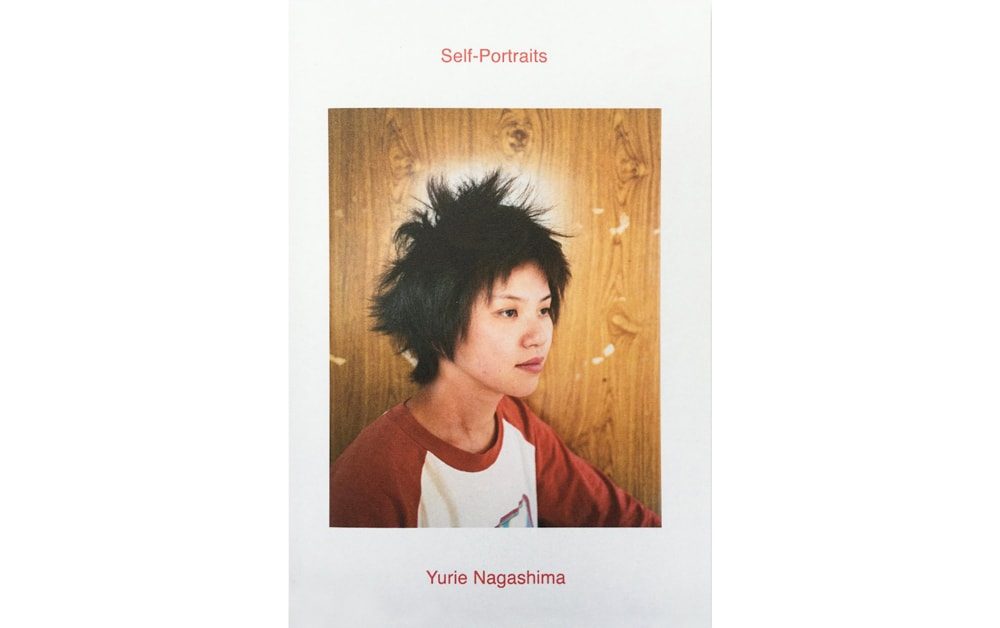

長島有里枝『Self-Portrait』(Dashwood books、2020年)

ミヤギ:同じことが当時の日本でできたかといえば、できなかったと思います。長島さんが西海岸に留学していたのは何年くらいですか?

長島:1995年の終わりにはビザを取得して、シアトルにいました。シアトルに行ったのは、ゲフィンレコードやサブポップレーベルがあるワシントン州のあのあたりが、ライオット・ガール運動の発祥だと思っていたからです。ミヤギさんは、アメリカでどんな出会いがありましたか?

ミヤギ:アメリカでの出会いは、作品を通して広がっていった感じですね。実は僕の大学時代に現代美術を教えてくれていた先生が、西海岸のライオット・ガールあたりともつながっていて、アーティストとしても活動していた人でした。キャサリン・オピーとか、長島さんの著書『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』にも引用で出てきたタミー・レイ・カーランドなど、思い返すと美術を意識した写真を撮り始めたとき、セルフポートレイトやそれに近い手法でパーソナルな写真を撮っていた女性作家に、すごく影響を受けました。

長島:羨ましい!そのためにアメリカに行ったのに、わたしは会えなかった人たちの一人が近くにいたなんて。ところで、ミヤギさんがセルフポートレイトをカミングアウトの手法として選んだ経緯を、もう少し詳しく聞きたいです。

ミヤギ:まず自分しか撮る存在がいなかったんです。あと自分の過去の作品と見比べて、僕の場合は人と何かしているものしか撮っていないなと思って。ファミリーポートレイトの作品にしても、誰かと何かをしている自分ばかりを撮っていて、ストレートに自分自身を写したセルフポートレイトはありませんでした。それも、現代美術を知り始めて、写真だけではない何かをしたかったからだと思います。

長島:人の写真を撮るには結局、人と関わらなければならないですよね。わたしは『empty white room』のようなものを作るのとは別の時間として、ひとりになって自分と向き合うための、セルフポートレイトを撮る時間が自分には必要だったな、と思っています。ミヤギさんの、ニューヨークでなければ撮れなかった作品の話もそうですが、作品が生まれる過程も、最終的にどのような形になるのかも、自分のいる環境によるものが大きいと思います。それによって、作品が偶然そのかたちになるというか、作る主体としての作家が絶対的なコントロール権を持っている、ということはほとんどないと思います。

ミヤギ:僕がニューヨークにいたとき、ライアン・マッギンレーが人気で、あんな写真撮りたいって安直に思って。でも友達いないし、どうしようって思ったのも、「Strangers」を制作するきっかけでもあります。結果的に、まったく似ていないのですが(笑)。

長島:友達と圧倒的な自然の中で裸になって、荒木(経惟)さんみたいなライティングで、カラッとした屈託のなさで笑っちゃうほどスケールの大きい傑作を生みだせるのって、場所がアメリカで、彼らがアメリカ人だからなのかなぁと思う部分もあります。わたしが一眼レフで写真を撮り始めた1990年代の初めって、日本ではナン・ゴールディンがほぼ初めて紹介されたような頃で、彼女が来日した際に彼女のモデルもしたので、やっぱり影響を受けていると思います。彼女は『The Ballad of sexual dependency』の中で、友達や恋人と共同生活するコミュニティを撮っていますが、日本でドラッグを使ったりセックスしていたりする人たちの写真は、撮ることができても発表はできないかもしれないと思いました。ミヤギさんは、アイデンティティを伝える手段であったセルフポートレイト以降の作品では、どのようなことを表現しようとしていらっしゃいますか?

ミヤギ:アイデンティティを伝えることは、テーマとしてはずっとあります。映像になっても自分の声を使ったり、小説の中でもある種のセルフポートレイトとして描いているものもあるのかなと。結局、セルフポートレイトもテキストも、自分を相対化してみる感覚が強いので、やっていることは初期からそこまで離れていないのかなと思います。長島さんが、カメラの後ろに誰も置かないのは、そこに他人を介さない部分で近いと思っているのですが、いかがですか?

長島:写真を始めた頃、友達と一緒のセルフポートレイトを撮ったりもしていました。でも、いつしか思いついたときに自分だけを撮るほうが気楽だと思うようになったのかな。他人を介さないのは政治的な意識からだけじゃなく、撮影する姿とか、どう受け取られるかがまだわからない自分のアイデアを人に知られるのが単純に恥ずかしいということもありました。子どもや犬を家族に迎えると、彼らがどんどんフレームインしてきて、また一人では撮れなくなりました。写真って、思うようには絶対撮れないところが面白くもあり、ストレスでもあると思うのですが、写真に限らず、コントロールしきれないことを最後は面白がれなかったら、何をやっていてもつらくなると思います。わたしの場合、記憶が映像で見えるたちだからか、感動の記録として撮る写真はどうしても実体験に勝てません。なので、写真は記録とは何か別のもの、と考えるようにしています。

『Self-Portraits』より

―『Self-Portraits』に収録されているインタヴューでも、初期の頃から写真はリアルを偽る、一種のフィクションのように考えているとおっしゃっていたのが印象的でした。

長島:『背中の記憶』もそうでしたが、先日『群像』に寄稿した小説も「これは小説なのか?」ということが論じられていて、わたしたちはなかなかそこから抜けられないんだなと思いました。既存のジャンルとか、評価の枠組みに当てはまることを、自分はそれほど重要視できないんです。エンターテインメントならば、興行成績を気にしなければならないとか、観客を楽しませないといけないという制約があるけれど、アートは必ずしもそうじゃなくていいし、そうでなくあってほしい、という理想があります。何よりもまず自分にやりたいことやいいたいことがあって、それを形にする表現であってほしい。評価されるかどうかは、突き詰めていってしまえばわたしの知ったことじゃない、という気持ちがあります。ミヤギさんの作品にも、自己表現とはそういうものだ、という側面を垣間見ることができるので、好きなのかなと思います。

最近は大学でちょっとだけ教えたりしているのですが、「好きな芸術家は?」と尋ねると、ディズニーやインスタグラムの有名な人を挙げてくる学生が増えました。そのとき自分が感じる違和感を、どうやって伝えればいいのかと悩んだり、もっと勉強しなければと思ったりします。

インターネットに流通しているイメージには、あまり魅力を感じないことが多いです。セルフポートレイトも、美術館で展示することがコンセプトの一部となっています。SNSだと、ある種のボディパーツはセンサーシップに引っかかってぼかしを入れなければならなかったりしますが、それも面倒な課題なので、そこまでして見せるものでもないな、と思ってしまう。だから写真をプリントしたり本にしたりすることが、自分にとっては大事なんです。

『Self-Portraits』より

ミヤギ:インタビューで好きだったのが、「誰でもなさこそわたしの強み」「仮にもし彼女が天才だったとしても、しなければならない家事全般を肩代わりしてくれる誰かは永遠にこないでしょう」という長島さんの発言の部分で、それって僕が影響を受けたフェミニストのアーティストたちがいってきたことにもつながると思いました。学生時代に好きなアメリカの作家で、子どもを産んで作家として時間が取れなくなったときに、自分の子育てや掃除すらもアートだと提示したミエレル・レーダーマン・ユケレスがいました。作家としての時間と、それ以外の自分の時間をどのようにつなぎ合わせるかを試行錯誤していた。いわゆる社会のひとつの時間の流れではなくて、別の流れがあって、それすらもアートとして作っていけると、「Strangers」を作るときも参考になりました。

長島:パートナーも美術作家で、わたしの仕事に理解があることはもちろん、家事の分担も大々的に請け負ってくれる人なのですが、ときどきすごくつらそうにしています。頭ではそれが「正しい」とわかっていても、女として育てられたわたしと男として育てられた彼では、家庭で自分が担うべき仕事の分量をどのように想定してきたかが異なるので、同じ仕事をしたとしても彼のほうが負担に感じやすいのではないかと、勝手に分析しているのですけれど。例えば、仕事を家事の、家事を仕事の息抜きと思ってこなせる自分がいます。それはやっぱり、母親を見て、いつか自分もあんなふうに家族を世話するだろうと考えて生きてきた人と、仕事から帰れば、家では身の回りのことを妻にしてもらえる父親に将来の自分を見てきた人とでは、心構えが全然違うと思います。これからの時代は特に、性別役割を刷り込まれて大人になることは、男性にとってこそ、かなりのディスアドバンテージになると思います。

ミヤギ:いま、台湾と自分のアイデンティティの揺らぎをテーマにしている温又柔さんの新しい小説『魯肉飯のさえずり』の書評を書いています。この小説の中で、母親は台湾で生まれて日本人と結婚して、日本に移り住んで娘が生まれて、その娘が結婚した旦那さんが典型的な日本の普通の人なんです。結婚しても家庭に入ればいいと、優しさに包まれた圧力で閉じ込めようとする。娘の父親のほうは優しく理解してくれる人として描かれているけれど、その父親の言動さえも、ご飯を食べた後すぐに横になったり、引っ越しのときに手伝わないなど、いわゆる“普通”の中から抜け出せない様子が描かれていて、根深い問題だと感じました。

長島:ミヤギさんは男性ですが、セクシャリティでは異性愛の文脈に縛られていません。このような男性性、女性性の議論の際、ご自身をどのように位置づけますか?

ミヤギ:最近は、自分も男性だとしか考えられなくなっています。若い頃はいろいろ傷ついていたけど、年を取るとだんだん鈍感になっていく。それは決してよくないと思っていて、傷つきにくくなることで、傷つきやすい人たちが目えづらくなっているはず、と。とはいえ、自分を傷つけてきたヘテロの男性たちが、正義の言葉で語り始めていることへの抵抗の気持ちも少しはあって……。

長島:そうなんですね。わたし自身は、Black Lives Matterが盛り上がった当初、アジア人の自分をどこに位置づけていいかわからず、かつ日本というエスニシティの問題が目に見えづらい場所で暮らす自分は、無関心なわけではないが行動していない。つまり、加害者だといわれている気がして苦しくなりました。自分がどのような立場で議論に参加すればいいかがわからないって、こんなにきついのかと思って。

『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』を読んで、「わたしも気をつけないといけないと思いました」といってくれるのはその問題に目を向けている人たちで、そういう彼らがむやみに自己嫌悪に陥らないでほしいな、と思います。大切なのは、少数派の声を上げたい人の声を遮らないこと、まずはとにかく彼らの話に耳を傾けることなのかもしれません。わたし自身、誰かの責任を追及したり、個人を責めたり、善悪をいうためにあの本を書いたわけではありません。ただ、わたしの話も聞いてほしい、という感じで。自分も加害者になり得る、という視点が持てる人を、突き放さないような運動の仕方ができたらいいなと思います。

ミヤギ:個人的には、物語が重要だと思っています。物語がその人たちに届いて、読んでくれるかもしれないですよね。映像作品「The Ocean View Resort」は、そのことを考えながら作ったところもあって、あえてメロドラマ風に仕上げて、音楽も流れることで気持ちが高まって見てくれるけど、パーソナルなセクシュアリティの問題を扱っています。沖縄とアメリカとの関係性なども扱っていて、立場の違う人がそれを見て、何かを考えるきっかけになる可能性もあるのかなと思っています。

―弱い立場のマイノリティである部分が創作する原動力にもつながっているのではと思いますが、もしマジョリティの立場だったらどうだったと思いますか?

長島:別のものを作っていると思います。異性愛の文脈の中で、そうではない作家たちがずっと戦ってきた歴史が、アートにも、文学にもあると思うんですが、女性もまた、そうしてきたと思うんです。ときどき、女であったり、異性愛の文脈に当てはまらなかったりすることについての作品を作らなければならないことに対して、「本当にやりたいこと」にいつまでもたどり着けない気がして苦しくなるときがあります。自分の個人的な出来事を作品化するのは、「自分が好き」だったり「自己顕示欲が強」かったりするからではなく、人間の非常に見せづらい部分——体のパーツであれ、人生の汚点であれ——を作品にすることで、それを見て救われる人や、自分を肯定されたと思う人がいるのではないか、と考えるからです。作品の中のわたしはあなたになり、わたしの物語はわたしだけのものではなくなる。そういうことはないですか?

ミヤギ:作品によりますね。映像作品「In a Well-lit Room: Dialogues between Two Characters」では、語りの声は僕ではないのに、僕だと思っている人がたくさんいて、そこは興味深かったです。「Sight Seeing/感光」の映像では、たまに自分が入り込んでいるんですけど、写真を撮っている自分として映像に入っている意識もありました。僕は自分をメインにしたセルフポートレイトを撮り続けているわけではないけど、過去の一人称的な作品を振り返ると、当たり前だけど自分の変遷が見て取れます。でも、最初の「Family Portraits」もそうなんですが、どうしてあのとき、どんどん写真を捨てたんだろうって……。

長島:わたしも人のことはいえないけれど、作品は絶対に捨てちゃいけないんですよね。

ミヤギ:最近は昔の作品を振り返ることが多くなって、18年には「Strangers」を小説にしたりしています。例えば展覧会で、ほかの人のポートレイトの中に「Strangers」の写真が一枚あったらどう見えるのだろうと考えだすと、写真の意味合いも変わってくるし、自分の見え方も変わってくるなと。作品として自分を定期的に残していくことは、とてもいいと思っています。あと影響を受けてきたゲイのアーティストたちの中には、エイズ危機の時代に若くして亡くなった人もいるので、最近のヴォルフガング・ティルマンスがやっている自分のたるんだ体を映像に映しているのを見ると、ゆっくりと老いていく姿の記録を見てこなかったと、改めて気づかされたりしますね。

長島:ティルマンスの作品は、いつ見ても本当に感動します。長く作り続けていると、昔の作品が新しいシリーズの中で別の解釈を身につけて、改めて輝き始めたりする面白さもありますね。セルフポートレイトも、1995年に写真集『YURIE NAGASHIMA』にまとめたときは若い自分しか写っていなかったので、男性の性的対象として眺められる、イメージの中の女性についての本だったと思います。一方、『Self-Portraits』ではそこから24年、年齢を重ねていく自分のありようを時系列で見せたことによって、初期の作品の意味合いすら変えてしまいました。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | |

| 出版年 | 2020年 |

| 価格 | 4,000円+tax |

| 仕様 | ソフトカバー/184mm×120mm/174ページ |

| URL | https://ja.twelve-books.com/products/self-portraits-by-yurie-nagashima |

長島有里枝|Yurie Nagashima

1973年、東京生まれ。1995年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業、1999年カリフォルニア芸術大学ファインアート科写真専攻修士課程修了、2015年武蔵大学人文科学研究科博士前期課程修了。1993年「アーバーナート#2」展でパルコ賞を受賞しデビュー。2000年第26回木村伊兵衛写真賞受賞、2010年『背中の記憶』(講談社)で第26回講談社エッセイ賞を受賞、2020年第36回東川賞を受賞。アイデンティティや家族など、他者との関係性をテーマに写真作品を制作する一方、近年では女性のライフコースに焦点を当てたインスタレーション作品を発表している。近年の主な個展には2017年「そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」(東京都写真美術館)、2018年「作家で、母で つくるそだてる」(ちひろ美術館)、2019年「知らない言葉の花の名前 記憶にない風景 わたしの指には読めない本」(横浜市民ギャラリーあざみ野)などがある。

ミヤギフトシ|Futoshi Miyagi

1981年、沖縄県生まれ。2005年、ニューヨーク市立大学卒業。主な個展に「American Boyfriend: Bodies of Water」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2014年)、「How Many Nights」(ギャラリー小柳、2017年)、など。2012年にスタートしたプロジェクト「American Boyfriend」では、沖縄で沖縄人男性とアメリカ人男性が恋に落ちることの可能性などをテーマに、作品制作やトークイベントの開催等を行っている。2019年に小説『ディスタント』を刊行。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。