ファッションブランドの広告からアーティストのライブ写真まで、時代を切り取るフォトグラファーとして活躍する水谷太郎。ファッション写真を生業とする彼にとって、テクノロジーの発展が深く関わっているカメラも、機種へのこだわりより時代との距離感が重要だという。写真は常に軽くありたいという水谷に、ファッションとカメラの関係性を聞いた。

文=小林英治

写真=劉怡嘉

≫ 水谷太郎が審査、フォトコンテストIMA nextテーマ「FASHION」応募受付中!応募期間は2022年5月17日まで。IMA nextへ

ファッション写真家に愛機はない?

―水谷さんのお仕事はファッション誌やブランドのブックなどが中心だと思いますが、写真家になるきっかけを教えていただけますか?

水谷太郎(以下、水谷):父も祖父も写真をやっている環境で育ちました。ただ、時代が違うので、写真自体に影響を受けたというわけではありません。ファッションにはもとから興味がありました。写真をやろうとして大学は東京工芸大学に通ったのですが、大学では別に何か特別なことを教えてもらえるわけでもないと気づきながら、海外の雑誌を見て、ファッションってこういうものなんだなと。

―それは1990年代ですか?

水谷:そうですね。当時はユルゲン・テラーやヴォルフガング・ティルマンス、ニック・ナイトなど、錚々たるメンバーがいて、自分は結果的に「ファッション」という分かりやすい言葉で話していますけど、自分にとっては当時それらが一番リアルな写真でしたね。

―そして自分もこういう写真を撮りたいと。

水谷:やりたいと思ったものの、当時はなかなか日本の雑誌にも壁があって、最初は苦労しました。例えばポートフォリオをファッション誌の編集者に見せに行って、袋だたきに遭うみたいな(笑)。僕はアシスタントをやってなかったので、当時はアシスタントにつかないとその世界にも入れてもらえない時代だったから、認知してもらうまでに苦労しましたね。

―その頃カメラはどういうものを使っていましたか?

水谷:カメラは……、実は今回の取材のお話いただいたときにすごく困ったんです。僕は普段からいろんなカメラを使うんですけど、フィルムのときは尚更で、大きい車にハーフサイズのカメラから8×10まで全部積んで現場に行っていました。今日はハッセルで6×6の写真を撮ろうと思っていても、やっぱり撮り始めたら、35mmの方がよかったと現場で変えることも多くて。いまはだいぶ整理されましたけど、デジタルの中判のものと、35mmのものと、フィルムカメラも念のため持っていきますね。

―特定のカメラへの愛着みたいなものはないんですね。

水谷:そうですね。写真というのは、そもそも機材やテクノロジーの発展に寄り添っているものというか、産業的な影響がすごくあるものだと思っています。例えばアンディ・ウォーホルが撮っていた昔のポラロイドはあの時代しかない質感ですし、その前のコダクロームやニューカラーも、あの時代のフィルムだから生まれた写真です。いまだったらiPhoneやInstagram的な加工もそうですよね。だから、30年間特定のカメラを使っていますというのは、もはや自分的には辻褄が合わないというか。いまは写真の変化のスピードがさらに加速しているから、「愛機」を聞かれると僕にとってはすごく難しいなと思ってるんです。

―カメラそのものというよりも、時代との関係性のほうが重要だと。

水谷:はい。そもそも僕は写真を高尚に「作品」にしようと思っているわけではありません。コマーシャルフォトグラファーだと思いますし、それ以前にファッションフォトグラファーだと思っています。だから、ある種の軽薄さがあっていいと思っていて、去年撮影したものといま撮りたいものが全然変わっていてもいいし、むしろそれぐらいでありたいなという気持ちもどこかにあります。あまり屈折したくないんですよね。自分自身にとっての写真というより、時代にとっての写真に素直でいたいです。逆にそういう部分がないと、ファッションとしての写真は成立しないんじゃないかと思っていて、ある種それもひとつの時代のドキュメンタリーというか、同時代性という要素がファッションにはすごく含まれていると思います。

Hasselblad H6Dでとらえた悠久と刹那

―では具体的に作品を見せてください。

水谷:ファッションのテーマで言うと、2019年に、石田真澄さんと小浪次郎くんと僕と3人で、「LOOKIN THROUGH THE WINDOW」という3人展をやりました(2019年7月20日~8月30日 GYRE GALLERY)。これは『GINZA』元編集長の中島敏子さんとと野村訓一さんの発案の企画で、「モード」と「ストリート」というキーワードを、20代から40代の3世代の3人がそれぞれ解釈をして作品を制作し、いままで撮ってきたファッションの写真を「アーカイヴ」として、それらを一緒に展示しました。

―水谷さんはどのような作品を制作したのでしょうか。

水谷:「モード」では、〈Mirrors and Windows〉というタイトルで、全身が鏡でできた衣装を作って、それを着たモデルが自然の中にいるという写真です。そもそもファッションは、時代を映す鏡であり、纏うものであり、馴染むものであったり、逆に違和感があったりするもの。そういうことを表現するために、ある種コンセプチュアルにすることによって、いわゆるカジュアルな洋服ではない「モード」の本質的な部分を表現しました。

―撮影場所はどこですか?

水谷:アメリカのデスバレーです。何百万年も変わってない自然の風景の中に、現在の自分の目とカメラとファッションとしての感覚を持っていって、今でしか撮れないものを撮ろうと考えました。今という刹那的な部分も、ファッションの持っている重要な部分だと思うので。

―このとき使用したカメラは何ですか?

水谷:これはHasselblad H6Dという中判のデジタルカメラです。ハッセルのデジタルはこれが初めてですが、その前からフィルムのハッセルブラッドはずっと使っています。

マクロレンズを装着したHasselblad H6D

―このカメラを選んだ理由は?

水谷:いまの一眼レフって撮れすぎてしまうんですよ。ダダダダッてトロール漁みたいに(笑)、とりあえず撮っとけみたいな現場の雰囲気もありますし。その軽さが良いときはもちろん良いんですけど、気をつけないと、ちゃんと狙いにいってない状態のものも多くなってしまう。でも、このカメラは5千万画素あってデータもカメラ自体も重いし、バンバンとシャッターを切れないので、マグロの一本釣りみたいな感じです(笑)。

―連写できないのが逆に良いと。

水谷:そうですね。その分、諧調が豊富なので、色の再現性も優れていますし、間のグラデーションも多いです。それから、他のカメラでもそうなんですけど、僕は他の人に比べてマクロレンズを付けて撮影することが多いと思います。ポートレイトの写真でも、すごく近くまで寄って髪の毛だけ撮ることもできるし、逆に引こうと思えばフィジカルでどんどん引けるし。

―むしろカメラというよりマクロレンズが愛機?

水谷:そう、マクロレンズが好きですね(笑)。だからこのハッセルにもニコンのカメラにもマクロレンズがついているし、昔のライカとカローライにも接写リングがついていて、そこの距離の制限をなるべく外したいという気持ちが昔からあります。

インターネット上の画像をストリートスナップする

―では、「ストリート」の作品はどんなものですか?

水谷:これは、Googleストリートビューを見つづけて、スクリーンショットしたのを何枚もレイヤーにして重ねたり、そこで起きているエラーや偶然を取り込んだりして作りました。いわゆるカメラでの実際の撮影はしてないですけど、インターネット上の画像をストリートスナップするみたいな感覚で、ある種のランドスケープ的な要素と、シンボリックな場所や自分が行ったことある場所の感情的な部分も混ぜ合わせて作っています。

―「モード」も「ストリート」もコンセプチュアルというか、見事に「作品」になっていますね。

水谷:でも僕の中ではどっちもファッションなんです。だから一般の人が言うファッション写真とズレがあるというか、だからこそ「もっとファッション写真を撮っている人が発信しないと伝わらない」と中島さんにも言われました。「アーティストのステイトメントは読めるけど、ファッションフォトグラファーの言葉が出る場がないっておかしいでしょ? だからちゃんと伝えて欲しいんです」と言われて、みんなでトークショーも開催しました。

―やってみてどうでした?

水谷:すごく面白かったですね。「写真とは」とか「ファッションとは」とひと言でいっても、やっぱり皆びっくりするぐらい考えていることが違うんだなと。

≫ 水谷太郎が審査、フォトコンテストIMA nextテーマ「FASHION」応募受付中!応募期間は2022年5月17日まで。IMA nextへ

Nikon D810が切り取った車窓の記録

―別のカメラで撮られた作品についても聞かせてください。

水谷:『Here Comes The Blues』という冊子にまとめたものは、2012年にアラスカに行った時に見つけた、凍っている氷河の池の表面を撮ったものです。カメラは35mmのコンタックスで、RTS Ⅲ(一眼レフ/1990年発売)という機種です。

―アラスカにもデスバレーのように作品撮りが目的で行かれたんですか?

水谷:いや、アラスカにはロケで行ったんですけど、仕事で訪れた場所でアッと思った瞬間に一気に撮って、それが作品になるというパターンが多いですね。この『Lethe』というのも同じようにオレゴン州にロケで行ったときの写真ですが、車で移動しながら助手席で外の景色を見ながらひたすら1週間ぐらい撮り続けたものです。そこで出合う景色や、見えているもの、見えてないもの、流れていく時間と景色、記憶というのがすごく面白いなと思って。

―横に移動する景色を縦位置でとらえているのが面白いですね。

水谷:ワイドレンズの横位置で撮るよりも、縦位置のちょっと詰めた絵で、断片をスパン、スパンと切り取って記録していく感じが気持ちよかったんです。ファインダーを覗いている時もあるし、しゃべりながらノーファインダーでシャッター切る時もあるしみたいな。

―写真の並びは時系列ですか?

水谷:いや、これは町の近くの色味や人工物がある世界から、スピードがどんどん上がっていって、最後は雪一色の真っ白な世界になるように、全部を組み直してひとつのストーリーとして構成しています。編集はしているんですけど、撮影自体は自動的なものなので、カメラはニコンのD810というデジカメで、レンズは何で、シャッタースピードはこういう設定でと、巻末に機材のスペックをデータとして記載しました。ようするに、僕の主観の目線がどうだというよりは、とても工業的に生成されたイメージだということです。

同時代のカルチャーをドキュメントする

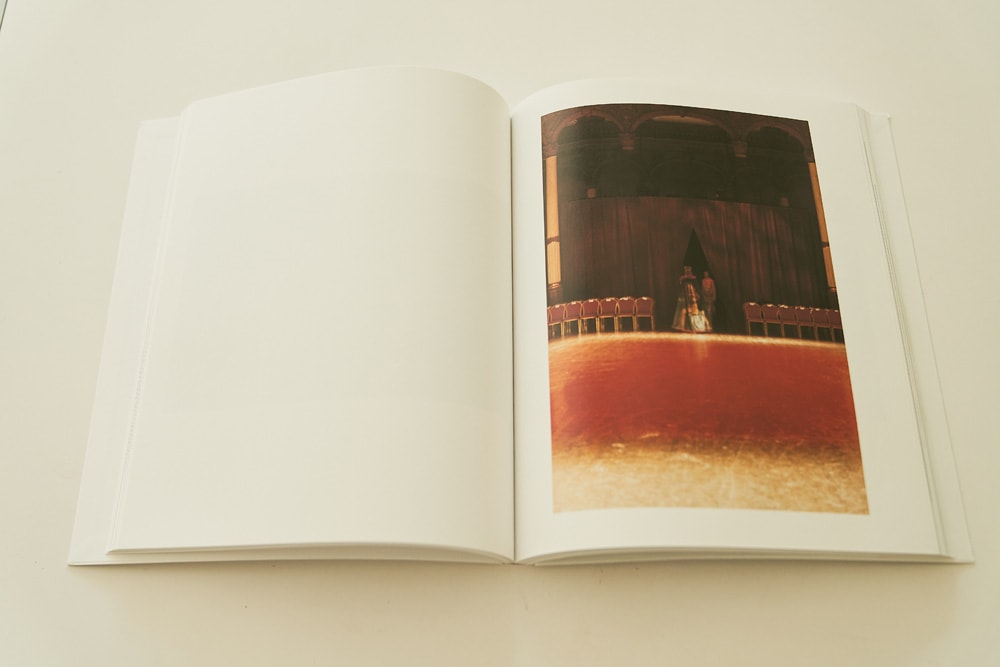

水谷:『Chaos / Balance Taro Mizutani UNDERCOVER』(2017年)は、アンダーカバー(UNDERCOVER)のパリコレのショーをずっとドキュメントしていた写真をまとめたものです(2013-14 A/Wから2015-16 A/Wまでの5シーズン)。仕事ではデジカメも使い始めていた頃ですけど、これはほぼライカで、全部フィルムで撮影しています。

―ショーの写真というのは、いわゆるファッション写真と少し違いますよね。

水谷:そうですね。僕はミュージシャンのライブ写真もずっと撮っているんですけど、こういうライブの写真がすごく好きなんですよ。これはたまたまファッションショーのライブですけど、自分の中では音楽のライブ写真を撮る感覚と変わりません。それをファッション写真と言っていいのかわからないですけど、そもそもそうやってジャンルを分けるのはなぜだろうと思ってるところはずっとあって、風景だろうが、モノだろうが、洋服だろうが、音楽あろうが、すべてがフラットなものとして自分の目の前にはあります。同時代的なカルチャーと言ってしまえばそういう表現になるのかもしれませんが。

―写真に限らないですが、従来のジャンルやルールみたいなものが崩れて何でもありになった中で、時代的にはいまはまた別の仕方で少し整理しなきゃというフェーズなのかもしれないですね。

水谷:そういう意味では、いまは洋服を撮ってないファッションの写真がすごく多い時代だと思います。写真のムードがカッコいいからファッションぽいとか、この写真家の写真のムードをいまっぽいものとしてファッションのブランドが使いたい、ということが起きてしまっている。それが消費行動につながるかというのはさておき、本来あったはずの洋服が一番きれいに見えている瞬間や、洋服を主語とした写真で伝えるという話から、若干かけ離れてしまっているので、そこをもう一回整理しようということは起こり始めるかもしれません。

―そういった揺り戻しも含めて、時代を映す鏡なのがファッションなんでしょうね。

水谷:SNSの影響もあると思うのですが、ファッションに限らないですけど、なんとなく皆同じような写真になってしまうという傾向が、特に東京の写真ではあると思います。それを自分なりに受け入れつつも、どう外せるかとかズラせるかとか、新鮮に見えるように違う表現をするなど、その間の取り方を意識するようにしています。

―最近、取り組んでいる新しい試みはありますか?

水谷:アンダーカバー(UNDERCOVER) の高橋盾さんと、アートディレクターの永戸鉄也さん、フォトグラファーの守本勝英さんと一緒に「UNDERCOVER PRODUCTION」というプロジェクトを2018年からやっています。昨年、「架空の映画」というテーマで国内外10数人のアーティストたちにそれぞれ表現してもらった、「SN」というZINEを作りました。また別のテーマで春に次の号を出す予定です。

―トム・ヨークからフランク・ルボーン、カンパニー松尾、大橋裕之まで参加者も多様ですね。

水谷:そうですね。自分たちの周りでも業種をまたいで活躍している人たちが多いですし、ZINEというメディアだからできることもあると思うので、こういうことはやり続けていきたいとメンバーとも話しています。自分にとって写真は、常に軽い状態でありたいというか、そんなに重くしないでよ、みたいな気持ちがずっとあるんです。同時代の文化のドキュメントをファッションとして捉えるバランス。そんな写真を表現できたらってと思います。

≫ 水谷太郎が審査、フォトコンテストIMA nextテーマ「FASHION」応募受付中!応募期間は2022年5月17日まで。IMA nextへ

水谷太郎|Taro Mizutani

1975年東京生まれ。祖父と父から写真家の系譜を継承する三代目。東京工芸大学写真学科卒業後、1998年に独立。アナログカメラを駆使したランドスケープ写真やポートレイトを中心に、情景のある写真作品を独自に探求。現在は雑誌・カタログ・広告のファッションポートレイトで活躍。

http://www.bnm-jp.com/

https://www.instagram.com/taro__mizutani

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。