カッセル・フォトフェスティバル(ドイツ)が主宰する「Kassel Dummy Award 2020」にて、日本人初の First Prize(最優秀賞)を受賞し写真集『Tofu-Knife』を出版した川谷光平。「Japan Photo Award 2019」では、同シリーズからの写真でシャーロット・コットン賞を受賞し、装丁を担当した加瀬透の「JAGDA新人賞2021」受賞作に同書が含まれるなど、いま国内外で注目を集める若手写真家のひとりだ。『Tofu-Knife』の制作にまつわるエピソードや、今後の展望を聞いた。

文=村上由鶴

写真=鈴木孝彰

―「Kassel Dummy Award 2020」で、日本人初の First Prize(最優秀賞)を受賞された写真集『Tofu-Knife』を拝見しました。第一印象としては、後期の中平卓馬と、2010年頃からのヴォルフガング・ティルマンスからの影響を感じましたが、どのような写真に影響を受けてきたのですか?

安村崇やRoe Ethridgeには影響を受けたと思います。ユーモアのある皮肉的表現が好きです。後期の中平卓馬やデジタルカメラを使いはじめてからのティルマンスの影響ももちろん大きいですが、それは同世代の写真家の多くがそうで、ほとんど共通言語になっていますよね。僕は1992年生まれですが、最初に親しんだカメラはコンパクトデジタルカメラかいわゆるガラケーに付いているカメラで、いずれもデジタルです。当初、写真は記録の手段という印象しかありませんでした。カメラが単純な記録手段として以外の魅力を持っていることを知ってから、めずらしさや物質性に惹かれてフィルムカメラを使ってみたり、あえて極端に古いコンパクトデジタルカメラを使ってみたりもしたのですが、2015年頃に、自分にとってナチュラルなもの、より特別でないカメラを使って制作するようになって求める考え方に変わっていきました。このナチュラルなものを志向する考え方は、中平やティルマンスに影響を受けている部分があるかもしれません。

―『Tofu-Knife』は、写真における色や質感を強調した表現だと感じました。特に色味に混じりけがなく、クリアで「綺麗すぎる」印象があります。「ナチュラル志向」という言葉が出ましたが、その考え方とつながっていますか。

iPhone8が出たあたりから、スマートフォンのカメラの画質がよくなって、当時使っていたコンパクトデジタルカメラとスマートフォンのカメラの境界がなくなっていった感覚がありました。ソーシャルメディアも盛り上がってきて、誰もが綺麗な写真をどんどんアップしていくようになり、作品を作る土台となっていた環境が変わってしまった。そのなかで、ありふれたカメラを使って「ただそこにあるものを撮ってくる」、「ありふれたものこそが作品になる」、というそれまでの作り方が難しくなってきたと思った。そこで、必要以上に高画質なデジタルカメラを使い、それまでと同じ態度で対象と向き合ってみて、誇張したような表現をする手法に至りました。これはナチュラルさへの次なるチャレンジでした。現代のカメラは写りすぎると言えるほど、よく写りますよね。肉眼以上に写りすぎているような表現を、僕は対象を「マキシマイズする」と言っているんですが、フェティッシュ的に面白がりつつ、同時に現代に対する批評的な態度の可能性も感じています。色については特別な意図はありませんが、例えばあとから色を乗せるとか、そういう演出的なことはこの作品を作っている当時はあまり前向きに思っていませんでした。

―「Tofu-Knife」というタイトルはどのように付けられたのですか。

豆腐とナイフってその単語自体は個々に独立したイメージを想起させますが、それをくっつけたら、よく知っているものなのに急にそれぞれの輪郭がぼやける感じがする。その「わかる/わからない」とか、「ソフト/シャープ」みたいな二項対立が同居している感じっていうのは、この時期の自分の写真を代表する感覚だと思っています。でも、ふと思いついて響きが良かったから気に入ったのが最初のきっかけだと思います。

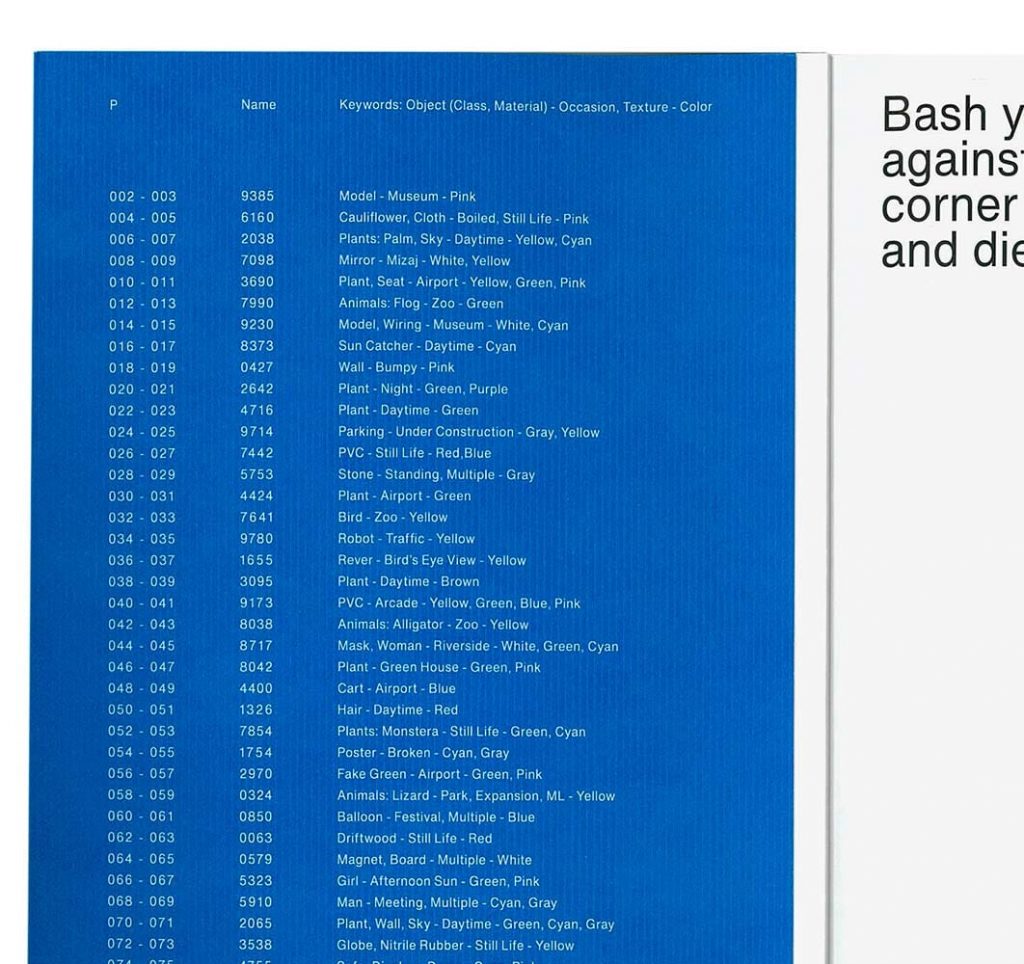

―『Tofu-Knife』は、写真集の扉のところに作品タイトルや被写体の属性を示すインデックスがついていますが、このインデックスがついていることがこの本にとってすごく重要だと思いました。このアイデアはどのようなところから生まれたのですか。

デジタルカメラでスナップショットを撮っている写真家として、膨大なデータをどのように管理すべきかに以前から強い関心がありました。よく言うように編集は撮影以上に重要で、管理も編集行為のひとつだと考えています。写真管理アプリケーションにはキーワードを付けられる機能があって、実際に、こうやって自分の写真にキーワードをつけて管理していたんです。例えば、自分が付けた「plant」というキーワードでソートをかけることができて、そうすると「plant」とタグ付けられた写真が並ぶ。どんなものが写っていても、写真をあくまでデータベースとして取り扱うということを試みていました。

―インデックスを見ているなかで「standing」というキーワードが付けられているものがあって気になりました。形容詞ではあるけど、マテリアルでもテクスチャでもなく、キーワードとして異質だと感じたのですが。

撮る時は、そのマテリアルやテクスチャだけでなく、状態や色に惹かれて写真を撮ることもたくさんあります。対象物だけでなく、色や状態をキーワードとしてタグ付けし、同じ要素でソートされたインデックスを並べてみたいという思いがありました。ただ結局、キーワード設定のルールがゆるかったのか、単語の総数が膨大になり、写真のソートに活用できなくなりました。それでも、主観的に撮られた写真をキーワードのみで客観的に見るという経験は写真やその写真群に別の印象を与えることに気づき、この写真集でも採用しました。

―この作品を評するときに、「コロナ禍の重苦しい空気を払拭する明るいイメージ」という言葉が用いられていますが、それについてはどのように感じていますか。

よくわからないですね(笑)。これは受賞したとき審査員に言われたフレーズですが、確かにそうは言えますよね。言われている通り、口当たりの良さというか、「世間体の良さ」みたいなことは大事にしたいとは思っています。例えば、アメリカのCMとかの笑顔って毒が入っていると思うんですが、この作品にはアイキャンディー的な見やすさはありつつもああいう毒が入っている。明るいイメージを面白がってくれても良いし、その裏にある皮肉みたいなものを面白がってくれても良いと思っています。

―クローズアップの写真が多いなかで、ものすごく引いたカットもいくつか入っていて、視点の移動を感じます。同じような画角や視点にまとめなかった意図があれば教えて下さい。

例えば、「この作家/作品は、クローズアップが特徴です」みたいに言い切れちゃうような、ピュアな態度に自分はムズムズしてしまう。もうちょっと俗っぽくありたい。たとえば、後期・中平卓馬みたいに、「こういう設定で常にこうやって撮ってます」とか、撮影の「時間・場所・対象」を決めるというやり方もあるとは思うのですが、つじつまを合わせるために潔癖になるのではなく、もうちょっとモヤモヤしたものや強度を弱くしてくれる表現も入れ込んでいけた方が魅力的だと思います。強いルールの中で作られた作品ってとてもマッチョですよね。そういうマスキュリンな態度にちょっと違和感があるというか。きちんとした写真教育を受けたことがないのも関係があるかもしれません。

―そのなかでも、この写真集を見ると、「川谷さんらしさ」のようなものが示されていると思うのですが、「このスタイルが俺のスタイルだ!」ということではなくて、あるスタイルが作家の名前にラベルとして、キーワードやタグのようにくっついてしまうものを、なんとも言い切れないように外していく方向に興味があるのでしょうか。

そうですね。これから自分がどういう方向に転ぶのかっていうのはまだ見えていないけど、まだ見えてない方向に行くべきだと思っています。軟派なものが美しいと思うんですよね。たとえば僕は写真は好きだけど、写真史のルールの中だけでやっていこうとは思っていません。ポップカルチャーに見られるような、一見筋が通ってないけどウケているからOKという態度からも影響を受けています。自分の表現がウケていればなんでもOKとは思っていませんが、そういう軟派さからも積極的に学んでいきたいと思います。

―写真集のダミーブック(註:「Kassel Dummy Award 2020」応募時はこのダミーブックで応募している)は小口の地の部分が袋状になっているのが特徴的でした。

写真集は額装されたプリントやディスプレイなど写真の表現メディアの一つです。他のメディアと違い写真集固有な体験を、デザイナーの加瀬透と話し合いました。そこで、ページをめくるという行為にひっかかりが残って、「既に観たページと、まだ観てないページの束」じゃなくて、その中間として写真があらわれるような造本にすることで、写真集ならではの能動的行為を誇張することができると思いました。

流通版(註:「Kassel Dummy Award 2020」First Prizeを受賞するとダミーブックを出版できる権利を得られる。流通版とは賞を受賞したことで作られた普及版のこと)ではそれがなくなってしまって寂しいですが、流通版はトルコの印刷所が運営している出版社MASAで作ることがあらかじめ決まっていて、それでMASAのディレクターと話し合ったときに、「この製本だと壊れてしまうし、実際壊れている」と、壊れてページが抜けしまったダミー版を見せられました。

それを受けて、確かに日本では、サービスが充実している丁寧な流通を前提にものを作っているけど、前提条件が異なる海外で流通するならば、壊れにくいデザインを選ぶことも必要かなと思いました。海外で作るんだし、もうちょっとファットな態度に振り切って、そこの流儀に乗ってみればいいかなという考えに至りました。

―SKWAT/twelvebooksの地下で行われた展示では、プリントを平面や壁面だけではなく段差がある面に置いたりもされていましたが、これらの表現もメディアの選び方に関わることでしょうか。

写真は、その出力の方法によって見え方が変わりますが、それが面白いところだと思います。絵画みたいに、この現物が唯一無二の最高の達成であるということではなく、特にデジタルのデータをベースに作品を作っている人間だと最終的な「最高の達成」が曖昧です。なんなら絶対に人が見ることはない、RAWデータみたいなものが情報量という意味では一番リッチな状態なのかもしれないとも思います。SKWAT/twelvebooksでの展示では、大きい紙の紙感みたいなところを伝えられたらなと思って、いろいろなサイズや方法で展示しています。

―この写真集を作っていた頃からやや時間も経過しています。何かこの作品についての考え方や、今後の制作に向けた心境の変化はありましたか。

JAPAN PHOTO AWARDの受賞が2019年の末で、この写真集のダミー版を作ったのは2020年の3月から4月くらい。ちょうど最初の緊急事態宣言が出た頃でした。だから、やっぱりいま見ると楽観的だなあという感じがしますね。それは作っているそばからそう思っていましたが。もしコロナがあけても海外へ行って撮るとか、以前と同様にはできないと思います。スナップショットのように街でカメラを持ち歩いて、無責任に対象にレンズを向けてそのいいところだけ取り出していくやり方も、大都市では難しくなってきていますし、あまり気が進みません。最近はコミッションワークを積極的にやっています。そういう仕事でも毒みたいなものを盛り込んでいけたら面白いですよね。僕に全然興味のない人に、当人が気づかない内にその毒が勝手に伝播しているみたいな状態を楽しみたいと思っています。

| ▼写真集 | |

|---|---|

| タイトル | 『TOFU-KNIFE』 |

| 出版社 | |

| 出版年 | 2021 |

| 価格 | 4,000円+tax |

| 仕様 | ソフトカバー/156mm×230mm/104ページ |

| URL | https://twelve-books.com/products/tofu-knife-by-kohei-kawatani |

川谷光平|Kohei Kawatani

1992年生まれ。2019年にJAPAN PHOTO AWARDシャーロット・コットン賞、2020年にKassel Dummy Award First prizeを受賞。受賞作の『Tofu-Knife』を2021年に出版。