イギリスで写真を学び、国内外の雑誌や広告の分野で活動するほか、自らの作品も積極的に制作している蓮井元彦は、Phase One XFをはじめライカ、ローライフレックスなどさまざまなカメラを使い分け、細部に至るまでこだわりも強い。デジタルとフィルム、カラーとモノクロなど、カメラによって多彩な作風を生み出している。まず撮りたいものやテーマを決め、それに合ったカメラを考え抜いて選択するという彼に、現在取り組んでいるシリーズや近作について、作品とカメラの関係を聞いた。

文=小林英治

写真=広光

近所を歩きながら見出した「家」というテーマ

―蓮井さんはさまざまなカメラをお持ちだと思いますが、まずは現在撮影している作品と使用カメラを教えてください。

蓮井元彦(以下、蓮井):いま取り組んでいるのは「Houses(仮題)」というシリーズで、Phase One XFで撮影しています。事務所や自宅の近所は、下町っぽい風景もありながら、一戸建てが多いエリアで、散歩しながら家を見ていると、いろんな形をしていて単純に面白いんです。そこで去年ぐらいから、最初は6×7のフィルムで撮り始めました。

―いわゆる建築写真とは違いますが、家のどの部分に関心があるのでしょうか?

蓮井:もともと「人の営み」に興味がありました。家は普段目には入ってはいるけど、見過ごすことが多いですよね。でもよく見ると、デザインされた物体としてもきれいだなと。海外のいろんな様式を取り入れた家もたくさんあって、写真の切り取り方によってはどこの国か分からないように見えたりもします。一方で、人のステータスの象徴という側面もあって、人の欲求も凝縮されています。そういう意味で、家はいろんなものを語っていると思ったんです。

―どのくらいのペースで撮影していますか?

蓮井:3日に1回くらいのペースで、30分〜1時間くらい近所を歩きながら、見つけたら撮っています。あまり粘らず、撮るときも枚数は少なくて、撮れなければその日はそれであきらめます。

―フィルムカメラからデジタルカメラに変えた理由はありますか?

蓮井:フィルムだと情緒的になって、哀愁が出てきてしまったんです。でも僕が写したかったのはそういう部分ではないので、感情をなるべく排除して、もう少し突き放すためにデジタルにしました。

―もっと採集的な感じということでしょうか?

蓮井:そうですね。でも建物の表面をしっかり見せたり、色をきれいに見せたくて、中判デジタルのPhase Oneを選びました。

―Phase Oneはフィルムカメラに装着できるデジタルバックで有名ですが、選んだポイントは?

蓮井:35mmだと機敏に撮れすぎてしまうので、ひとつの絵に対して何枚も切る必要がなく、少し立ち止まってゆっくり撮影するのには中判がいいというのがまずあります。いまは便利なデジタルカメラがたくさんあって、ミラーレスの電子ファインダーならライブビューができて、解像度も4,000~6,000万画素とか普通にありますよね。だから、技術的に見たら昔ほどPhase Oneでなければいけないことはないんですが、心理的には光学ファインダーの中判の良さはまだすごくあって。僕のようにフィルムをやってきた人間からすると、フィルムの中判と同じ感覚で被写体とやり取りできるのが、このカメラの優れたところです。

―Phase OneのXFボディとIQ160という組み合わせについては?

蓮井:ボディはウエストレベルのファインダーがつけられるのが、選んだ理由のひとつです。中判デジタルで、昔のローライフレックスやハッセルブラッドのように撮れるのは、現行ではPhase Oneのこのボディしかないんですよ。IQ160は10年ぐらい前のモデルのデジタルバックで、645のフルサイズで6,050万画素です。いまの上位モデルだとセンサーはCMOSになっているんですが、これはCCDセンサーということで、あえて選びました。フィルムカメラの感覚と近いんだと思います。すごく重いので機動性はないですけどね(笑)。

―いろいろ考えた上でこのセットになっているんですね。

蓮井:カメラに関してはとてもこだわりがあります。基本的には何を撮りたいのか、テーマをはじめに思い浮かべて、それに合ったカメラを毎回考え抜いて使っています。

リサーチと並行して「人の営み」をドキュメントする

―Phase Oneでほかにも撮っているものはありますか?

蓮井:まだ手探りの段階ですが、「Riverside landscape(仮題)」というシリーズでは、近くの多摩川の河川敷に行って撮っています。

―普通のスナップと少し違う印象ですが、これも「人の営み」への関心がベースになっていますか?

蓮井:まだ模索中ですが、人って自然が残った場所に集まりますよね。そういう動物的な感覚が好きなんです。最近多摩川をリサーチしていて、昔はもっと川幅が狭くて急流だったことを知りました。それを建築の材料にするために石や砂利を採掘して、どんどん川幅が広がっていっていまの多摩川になったんです。

―そういうリサーチもしつつ、どういう形になるかを探っているんですね。

蓮井:最初は広めに撮っていて、撮りたいものがハッキリしていくと、どんどん狭まっていくので、川の全体像を見せるよりも、もう少しフォーカスして撮ることになると思います。ドキュメンタリー的な要素もあって、捨てられたプラスチックを見て写真としての美しさを感じてしまうこともあります。でもその背景には美しいことばかりじゃなくて、社会問題も入っている。写真にもいろいろなレイヤーがありますから。

―河川敷にはホームレスの人もいますし、野良猫もたくさんいます。そういう意味では2020年代のドキュメントという側面もありそうです。

蓮井:僕は「いま」に興味があるんだと思います。それを誇張して表現したいわけでも、政治的メッセージを乗せたいわけでもなく、人がそれを感じ取れる範囲で良くて、あくまで絵として見ているところがあります。

ライカでとらえた、世の中の流れに置き去りにされたものたち

―ほかのカメラで撮影した作品もいくつか見せてください。

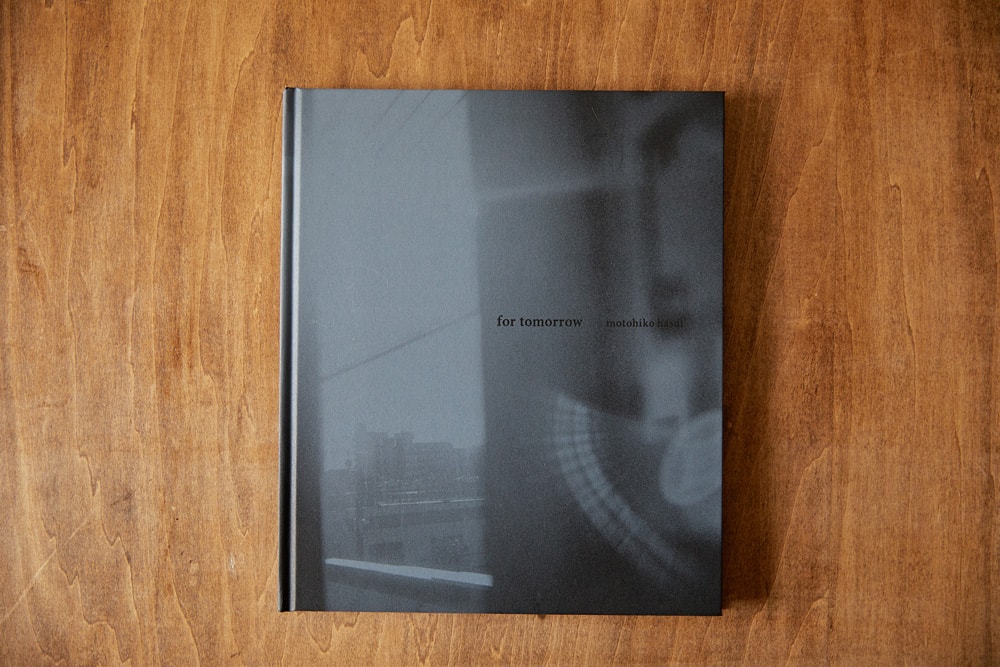

蓮井:昨年写真集にまとめた『For Tomorrow』(2020年)は、ライカCLで撮っています。全部モノクロで、トライX(コダックのモノクロフィルム)を使おうと最初に決めていました。

―これはどういうテーマだったのでしょうか。

蓮井:2019年に1年間かけて撮影したものですが、オリンピックを控えて世の中の流れがすごく早い中で、置き去りにされていく感覚を撮りたかったんです。皆が近未来的に前を見ている中で、逆に目に留まるものがアナログ的なものや、人間的なもので、そういうものや感情を写したいと。それに合う手法を自分なりに考えて、モノクロでライカという組み合わせになりました。

―その後コロナ禍になって状況が変わりましたが、こういうのを残しておきたくなる気持ちはとてもわかります。なぜライカのCLだったんでしょうか?

蓮井:ライカでもM7など普通のも持っているんですが、このCLは40mmが標準で、レンズの焦点距離を迷えないというか、逆にこれを一個持ってれいばいい。

―ひとつのフォーマットで撮れると。

蓮井:そうです。あと、ライカが好きなのはゾーンフォーカスがやりやすいからです。ゾーンフォーカスというのは、例えば、絞りをF11で合わせておいてフォーカスを4mくらいにしておくと、被写界深度の関係で2mから無限遠まで全部フォーカスがくるんです。スナップするとき、オートフォーカスだと逆光で迷ってピント合わなかったりするのが煩わしいんですが、これだとどこに光が向いてようとただ一瞬で撮れる。ライカはそれが良いところで、感覚的に一番早いカメラだと思います。

被写体を通して自分の記憶と向き合う

―こちらの壁で編集作業中のシリーズについてもお聞かせください。

蓮井:これは7年くらい前から、山形の叔父さんを撮っている 「酒田(仮題)」というシリーズです。ちょうど写真集の構成をしている最中です。

―6×6のフォーマットですが、カメラは何ですか?

蓮井:ローライフレックスで撮っています。叔父さんは、母親の弟で、いまはひとりで山形に住んでいます。65歳ですが、ローソンで夜勤のバイトをしています。風が強くて、生活するには過酷な町なので、男ひとりでご飯もろくなものを食べられてなくて。でもその姿がカッコいいと思って、撮り始めました。

―叔父さんのポートレイトと風景、やはりこれも「人の営み」ということですね。この写真をいま写真集にまとめようと思った理由はありますか?

蓮井:去年も何回か行く予定でしたが、コロナもあって行けませんでしたし、いまこの状況下で再び行って撮ると、別の意味で社会的になりかねないと思ったので、この段階で本にまとめようと思いました。このシリーズは叔父と山形についての話でありながら、それ以上に自分の記憶や思い出との対話でもあるんです。

―6×6のフォーマットにした理由は?

蓮井:ローライは僕にとって親しみがあるカメラです。ただ、これは7年前からやっているプロジェクトなので、もしいまPhase Oneで撮ったらどうなるかという興味はあります。フィルム的な質感もすごく大事ですが、被写体とどう向き合うかが自分にとって一番大事なので、作品撮りもいずれ全部デジタルになるのかなと思っています。

複数のプロジェクトを進めて「いま」を楽しむ

―逆にこれから取り組みたいテーマやプロジェクトはありますか?

蓮井:最近は海の写真を撮っているんですが、いまはいろんな人の海の写真を見つつ、自分も撮りたいと考えているところです。

―いわゆる王道モチーフのひとつですね。

蓮井:日本の地方が好きなので、海岸線をドライブしながら撮りたいですね。海が撮りたくてその地方に行っても、実際持ち帰ってくるものは海の写真だけじゃないと思うので、できればなるべく時間をかけてやりたいと思っています。

―いつも同時並行でいろんなプロジェクトを進めているのですか?

蓮井:3つくらいのことを同時にやるのが好きです。ひとつのことやっていると飽きてしまうんですよ。飽きている状態だと正常な判断ができないので、絶対良いものができないと思うんです。だから、飽きたら正直に違うことやろうと。例えばABCがあるとして、Aが飽きたらBをやって、やっているとBも飽きてきてCをやる。そうするとまたCが飽きたときに、やっぱAって面白いなって思えてくるんですよ。とにかく無理をしないというのが自分にとってはすごく大事なことです。

―ABCで戻ってこないときもありますか?

蓮井:それがないんですよね。始めたものは、どんな些細なことでも絶対何かそこに始めた理由があると思っていて、「やっぱ違ったかな?」って途中でやめることはありません。

―その「何か」を自分なり納得するまでやると。

蓮井:展示するのか、本を作るところまでやって、一回形にするんですよ。きちんとした形で終わらせればまた次に行けるので。あと、短いスパンのプロジェクトと長いスパンのプロジェクトを同時にやるのが気持ち良いですね。それに、自分はこうだとか、写真ってこうだとかって、そんなすぐには分からないと思うんです。だからこそ、いろんなことを試しながら、それが見えてきたら良いなと思います。

―そういう考えは最初の頃からですか?

蓮井:いや、最初の頃はもっと固かったかもしれません。こうしなきゃと決めつけていたときもあったし、この人の作品が好きだと思ったら真似たりもしていました。でも、だんだんそれに限界を感じてきて、そもそも完璧に何かをしなきゃとか、理想を掲げなくてもよいのかなと考えるようになりました。完璧な作品をあるレベルでずっと作り続けるのも素晴らしいことだと思いますが、それが自分の表現に合っているかどうかはまた別の話だと思うので。手製のZINEを作ったり、ポートレイトの本を作ってみたり、風景の本を作ってみたり、これだとひとつに決める必要はなくて、何より楽しいことが僕にとってはすごく大事です。自分の思っていることも毎日アップデートされていくので、そのときの「いま」に合わせて、カメラも使いたいものを使えばいいし、撮りたいものを撮ればいいのかなと。そういう意味で、これからもずっと写真を楽しんでいきたいです。

蓮井元彦|Motohiko Hasui

1983年生まれ、東京都出身。2003年渡英。Central Saint Martins Art and Design にてファンデーションコースを履修した後、London College of Communication にて写真を専攻。2007年帰国。国内外の雑誌や広告などで活動するほか、作品制作を行う。2013年、自身初となる写真集『Personal Matters』をイギリスのパブリッシャーBemojakeより発表する。主な写真集に『Personal Matters』、『10FACES』、『10FACES 02』、『Personal Matters Volume II』、『Yume wo Miru』、『Deep Blue – Serena Motola』、『吉岡里帆写真集 so long』、『for tomorrow』などがある。また、2019年にはG20大阪サミットにて京都・東福寺で行われたTea Ceremonyに際し制作された図録の撮影を手がけるなど活動は多岐にわたる。