第55回ベニス・ビエンナーレでアイルランド代表として出展し、同作でドイツ証券取引所写真賞を受賞したリチャード・モスによる最新作『Incoming』は、マルチチャネルの映像作品を576ページもの写真集に落とし込んでいる。第二次世界大戦後から現在に至るまで世界が直面し続けている難民・移民危機について、ヒューマニズムに関わる問題や政治的苦境、戦争による何百万もの移民、迫害、気候の変動をテーマにしている。アメリカ空軍が地上のDAESH(イスラム国)に向けて機銃掃射する様子が生々しいシリア内戦の一場面や、病理学者たちがエーゲ海に浮かぶレロス島沖合で溺死した身元不明の難民の死体の骨からDNAを抽出するシーンなど、昨今の出来事の重要な場面を最新型兵器レベルの撮影技術を用いて映像化し、歴史的な証拠として残した本作。超望遠軍事用の赤外線サーマルカメラを用いて歴史の記録を証明する空間を切り開いたモスの意欲作について、これまでの作品を振り返りながら、その深遠な作品性を考察する。

レビュワー=後藤由美

企画:twelvebooks

リチャード・モスという写真家のことを知ったのは彼の「Infra」が出始めた頃。いま、改めて彼のサイトで公開されている2004年頃からの作品とその変遷を見ていると、向き合ってきた対象について、いかにすれば最適な形でストーリーを伝えてみせることが出来るか苦心しながらキャリアを積んできたということが目に見えてわかる。ドキュメンタリー写真家たちはキャリアを積むごとに自身の写真表現や質そのものにたいする追求をしていくか、またはストーリーそのものを追い求め、いかにその複雑な構造を視覚化出来るかを考え、そちらの方に重心を置いて「物語」を表現することを追求していくかにわかれていくように思う。

写真表現だけに固執し傾いていくのはある意味危険だと常々思っていて、例えば紛争や迫害、災害など、人の尊厳を脅かす存在を対象としているのにそれが「作品」となってしまう場合だ。東日本大震災のときでも被災地の写真を撮って、ソーシャルメディア上で「自分が撮ったモノクロの写真です」という写真家のコメントとともに写真がタイムラインにあがってきては、それについて「Like」がついていたり「素晴らしい」などのレスポンスがついていると憤りを覚えたことがある。自分の作品の評価を得ることが優先されていて、そこにいる人々や物語は実は二の次になっていると感じることがあったりした。

一方、「自分の作品」として表現をたかめるのではなく「ストーリーを伝える」ことを優先する場合、自分がこれまで撮ってきた写真だけでは伝えきれないという限界を必ず感じるはずだ。そして自分が写真家として追いかけている対象に、どうすれば受け手を近づけることが出来るか考え抜いた結果に辿り着く「表現」があるのだ。リチャード・モスの場合は後者で、物語を伝える側の表現者であると思う。とくに彼のその視覚的取り組みに大きな変化が生じたと目に見えてわかるのが先述のコンゴ内戦を対象にした「Infra」だ。

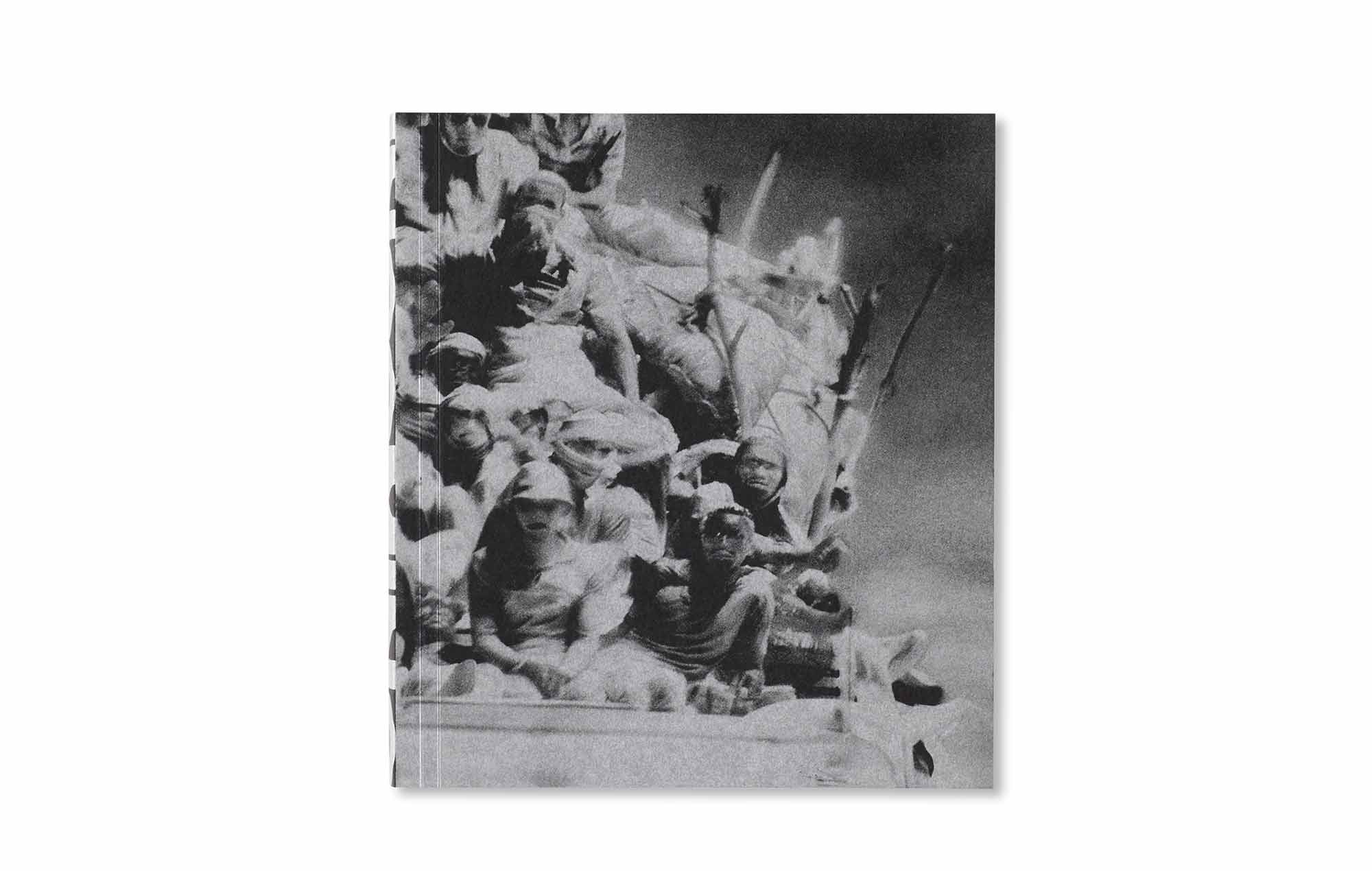

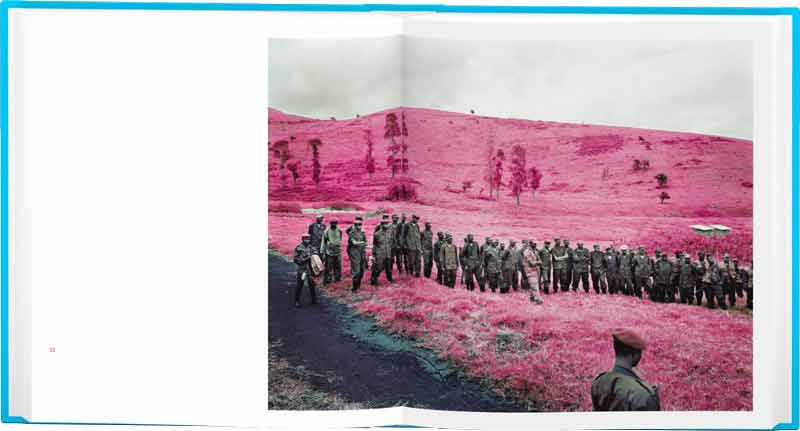

『Infra』(Aperture、2012年)より

長年続いたコンゴの内戦は多くの写真家たちによって取材撮影され、多くは消費され一瞬の注意喚起には繋がっても、そのほとんどが記憶に残ることすらない。彼の「Infra」はそういう意味で、長く続いた世界からも見放され複雑で手に負えない内戦を彼なりの視点で、解釈でどう見せるかということを考えぬいた結果に現れた表現方法である。それは対象を色物で見るというような類のものではなく、対象を受け手に届けるためには何をすべきか考え抜いた結果であるといえる。リサーチを続けた結果「Infra」、実際にはその前の「come out」頃にたどり着いたのは赤外線フィルムを使うことだった。それは写真的表現における興味だけがそうさせたのではない。彼が使用した赤外線フィルムは軍が探索技術においてカモフラージュを探知するという本来の目的のために開発された。このフィルムがどのように誕生し使われたのかという歴史に遡り、これこそが「人の目からは見えない存在」と化したコンゴの内戦を「視覚化」するのにふさわしいと、この表現方法を選択したのだ。

『Infra』(Aperture、2012年)より

次のページへ

多数の情報や素材を物語に落とし込む独自の手法

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。