ワッツという典型的な低所得者が多く、犯罪率も高い黒人の集まる居住地区の団地郡インペリアル・コーツに通い続け、住人のポートレイトを撮影し続けたダナ・リクセンベルク。1991年のロス暴動の後、彼女は1992年にオランダの雑誌で白人警官による黒人青年暴行事件の被害者ロドニー・キングを追う、人種間の闘争の取材で南中央ロサンジェルスを訪れた。翌年にインペリアル・コーツを訪れ、その後23年の歳月をかけて撮影を行う。2015年に出版した写真集『Imperial Courts』は写真界で高く評価され、2017年にはドイツ証券取引所写真財団賞を受賞した。昨年から拠点をニューヨークから故郷のアムステルダムに再び移し、カッセルのフォトブック・フェスティバルにゲストとして招かれた彼女に、この長いプロジェクトについて聞いた。

文=浦江由美子

写真=山田梨詠

―(フェスティバル中の)トークでは、自分が写真家になった当時はあまりオランダでは活躍する場所がなかったという話をしていましたが、それがきっかけでニューヨークに移住したのですか?

1989年にカメラアシスタントの仕事がニューヨークであったのがきっかけね。アメリカの方が当時エディトリアルの仕事がたくさんあったのは事実。自分の視野を広めるためにもニューヨークにわたったのは良い決断だったと思う。

インペリアル・コーツを撮影していたから、音楽雑誌『VIBE』の取材記事も撮影させてもらってラッキーだったわ。仕事ではほかに『The New York Times Magazine』、『New Yorker』、『i-D』、『News Week』などのメジャー誌で、セレブリティのポートレイトをたくさん撮影していた。まさかあのトランプが、20年後にアメリカの大統領になったのには驚いたけれどもね。私の中では有名人のポートレイトも、黒人の住民たちを撮影するのも同じ。有名人はこちらをコントロールしたがるけれども、普段、ポートレイト撮影の時は集中して話をしないで、誰に対しても、ボディーランゲージでコミュニケーションを取るようにしているの。

―1993年に初めてワッツに行ったときのことを聞かせてください。

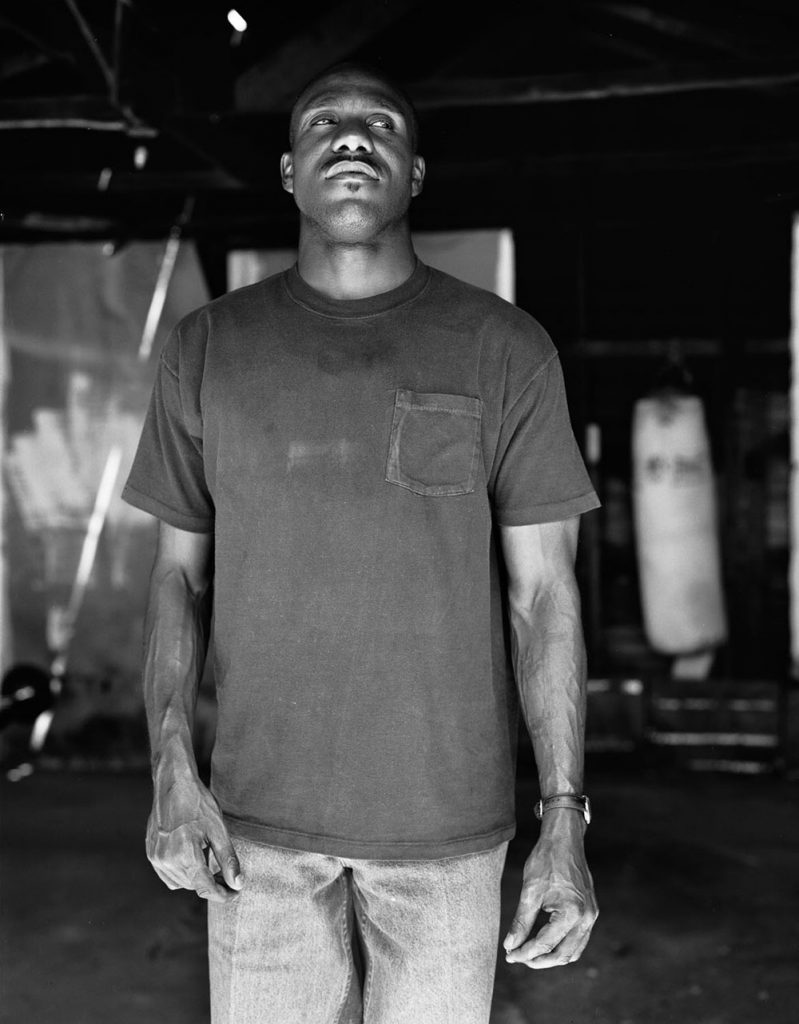

人種差別や荒れ狂った黒人など、湾曲された当時のメディアの報道に疑問を持ったのがきっかけで、すぐに大判カメラを借りて、当時のワッツのボス的存在だったトニーを紹介してもらったわ。彼の協力で一週間通い続けて、まずはテスト撮影でポラロイドを見せながらスタートしていった。ロス暴動の白人警官4人の裁判が進行中で、まだまだ緊張感があった時代だった。

インペリアル・コーツは400世帯くらいの小さなエリアで、貧困はもちろん、ギャングの内部紛争が絶えないところだったけれど、ドラマチックじゃない、静かな写真が撮りたかった。結局、3週間通い続けて撮影している間に、徐々に信頼関係が生まれていった。“ピクチャー・レディー”と呼ばれて、コミュニティでも親密な関係性が築けるようになったの。のちにヒップホップ系の雑誌で掲載されてブレイクしたチャイナやスパイダーなどの撮影もできたわ。自分が写真家じゃなかったら接点もなかっただろうし、行っていたかどうかもわからない。

―アメリカの人種問題はまだまだ根強いのでしょうか。

93年の撮影は、ロス暴動に対する反発のような部分もあったけれど、現状はまったく変わっていなかったと思う。その後に行っても雰囲気は同じ。アメリカにずっと住んでいる中流の白人アメリカ人=植民地支配をしていた人たちという認識が、彼らのような黒人たちの心の中にはある。黒人の中にもクラスがあって、一人で撮影に行くと、(高等教育を受けた)中流の黒人牧師を紹介されたり、FBIやTVレポーターだと思われたことが何度もあったわ。自分はヨーロッパ人だから、このコニュニティに入れない。自分の場所ではないというのは初めから明確だった。私は少し神経質なところがあって、人と距離を取る気質があるの。ダイアン・アーバスは一緒に住んで、そのコミュニティの中で仲良くなって撮影していたみたいだけれど、私には絶対に無理ね。毎日、ホテルから通って、一日集中して撮影して、疲れて帰って、夜はぐったりしていたのを覚えているわ。

―それでも一冊の本になるまで通い続けたんですね。

古いポートレイト写真を見せてから、私の方から体を動かしてジェスチャーをすることで、親密な関係を築きながら、彼らに被写体としての意識をさせていった。ときには私からスローダンスみたいな動きで、彼らの気持ちを乗せていったりね。ストリートギャング系の若い子たちは必然的にタギングを見せてきたりするけれど、ときには違うポーズをとってもらったりもしたわ。1993年はポートレイトに集中したけれど、その後には風景も撮るようにしたの。

Untitled II, 2013 © Dana Lixenberg

1999年にまた訪れたときには、亡くなっていた人もいた。子供たちが大きくなって、結婚して子供がいたり、兄弟や従兄弟が増えていて。いい学校もないし、2008年に行ったときは誰かの娘が刑務所から出てきたとか、本当に変わってない。あえてモノクロで撮っているのは建物が全体を支配してしまうから。2013年に行ったときは3世代目の子供も生まれていたり。長い年月が経っても、彼らがこの場所にいることは変わっていない。そのことにフォーカスできたと思う。

―ドイツ証券取引所写真財団賞を取られたときはどんな気持ちでしたか?

ロンドンで行ったプレゼンテーションでは、支持してくれる方、喜んでくれる方がたくさんいて、とても感動したわ。共感してくれる人たち、感動してくれる人がいるということがまた嬉しくて。改めて、自分の見方を表現できる完璧な道具(カメラ)に出会えたことに感謝したわ。

受賞してから、本を見せにオランダ人のビデオ作家の友人と二人で再び、インペリアル・コーツを訪ねたら、皆すごく喜んでくれた。ネガティブな反応はなかったけれど、自分が黒人だったら違ったアプローチだったかもしれない。初めて音楽雑誌『VIBE』のために撮影したときは、白人のフォトグラファーということで逆に差別されたこともあったけれど、なんとかできるところまでやった。私を93年に最初に案内してくれたトニーは、その2年後に亡くなってしまった。「どうやったら(この状態から)抜け出せるのか?」という彼の根本的な疑問の答えはまだ出てきていない。インペリアル・コーツへ足を運ぶことは、本を出したからといって終わりではないの。

| タイトル | 『Imperial Courts 1993-2015』 |

|---|---|

| 出版社 | ROMA Publications |

| 発行年 | 2015年 |

| URL | http://www.orderromapublications.org/publications/imperial-courts-1993-2015/92594&page=1 |

ダナ・リクセンベルク|Dana Lixenberg

1964年アムステルダム生まれ。1984〜86年にロンドン・カレッジ・オブ・プリテンィングで学ぶ。リートフェルド・アカデミーを1989年に卒業後、ニューヨークを拠点にフリーランスフォトグラファー、アーティストとして活動。小さな街のランドスケープとホームレスの人たちをとらえた「Jeffersonville, Indiana」(2005)やアラスカの島の先住民犬ピアとの生活をドキュメントした「The Last Days of Shishmaref」(2008)、「Imperial Courts」(1993-2015)といった社会的な作品が高い評価を受けている。ニューヨークのAperture Gallery、アムステルダム国立美術館、ロンドンのThe Photographers’ Gallery、釜山ビエンナーレなど世界中の美術館や企画で展示が行われてきた。2017年に「Imperial Courts」でドイツ証券取引所写真財団賞を受賞。

http://www.imperialcourtsproject.com/

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。