既存の写真のあり方をユニークな手法で飛び越えるスティーブン・ギルの作品は、私たちにいつも新鮮な驚きを与えてくれる。この軽やかで自由な発想は、いつ、どのように培われたのだろう?

インタヴュー&文=菊田樹子

写真=スティーブン・ギル、メンシー・ザン

少年時代の3つのキーワード

1971年、ギルはイギリスのブリストルで生まれた。写真に興味を持ったのは、11歳頃のこと。当時の自分について「エネルギーとアイディアは有り余っていましたが、学校は得意ではありませんでした。学校には、ギルを窓際に座らせるなという決まりがあったんですよ。僕が窓の外ばかり見てしまうから(笑)」と語る。少し落ち着きはないが、好奇心旺盛な少年が写真にのめり込んでいった背景には、現在の作品にも通底する3つのキーワードが浮かび上がる。ひとつは、自然への興味である。「自然や動物を観察することは、自分の心理を理解するためのファーストステップでした。子どもは、昆虫などの小さな世界や顕微鏡の中の世界が好きですよね。それは、そこに飛び込んで、夢中で泳ぐことができるから……つまり、僕は自然に興味を持ったことで、自分が没入できる世界があるのだと気づいたのです」。 手つかずの大自然ではなく身近な自然にも多くの発見があること、人間とは異なるリズムやルールで成り立つパラレルワールドが存在することを、ギルは昆虫や鳥、植物などを遊び相手にしながら理解していった。

2つ目は、写真好きだった父親からの影響である。「父からは、とても重要な写真の基礎を教えてもらいました。カメラの使い方や現像の方法など、100%技術的なことです。これは素晴らしい教育でした」。少年時代に自然に身についた技術は、その後の大きな強みとなった。実際に作品の制作をしたいと考えたとき、「写真で何をするかを考えればよいだけだった」と語る。

そして3つ目は、音楽である。ヘッドフォンをした街ゆく人に声をかけ、いま聴いている曲のタイトルを教えてもらい撮影した「Audio Portraits」、クラシック音楽の楽譜にオリジナルプリントを貼り付けた写真集『Warming Down』などの作品からも、ギルと音楽との親密な関係をうかがうことができる。その始まりといえる体験もまた、少年時代に遡る。「両親がレコードプレーヤーを持っていたのですが、僕は回っているレコードのラベルを飽きることなく眺めていました。当時のラベルには、オレンジ、グリーン、パープル、エレクトリックブルーなど、とても美しい色のインクが使われていたのです。聴くことと見ることを同時に行う。それは、まるで催眠術にかけられているような不思議な経験でした」。興味の赴くまま、我を忘れて夢中になったこの3つの要素が、後の写真家スティーブン・ギルの骨格を作り上げることになるとは、学校の先生や家族、そして少年だったギルも知る由もなかった。

記述的な写真から、「Hackney Wick」へ

写真家になりたいと意識したのは、13歳の頃だった。そして、16歳で学校を辞め、ブリストルのラボで働いた。「17歳の頃、もう他人のフィルムを現像するのは嫌だ、自分の作品を作りたいと強く思ったのを覚えています」。コラージュ、ドローイング、パネル絵などのアートへの創作意欲もあったが、核となっていたのはいつも写真だった。「子どもの頃から写真に惹かれていたし、暗室作業や薬品の匂いも大好きだったから。でも一番の理由は、写真が僕に声を授けてくれたからです。写真だと、明確にものが言えると感じていたのです」。そして、ギルはブリストルにある大学の写真のファウンデーション・コースに通い始める。「とても気に入って、一生懸命勉強しました。ラッキーだったのは、写真家を紹介する授業があったこと。ダイアン・アーバス、ロバート・フランク、デュアン・マイケルズ……毎週金曜日、20枚ぐらいのスライドを使った、たった1時間の授業でしたが、さまざまな作家が、写真という同じメディアを使って表現していることを知るのは、とても興味深いものでした」。

1994年、22歳になったギルは、ロンドンへと移住する。Magnum Photosのロンドンオフィスで、インターンとして働くことになったのだ。ここでは、撮影ではなく、現像の手伝いなどの技術的な仕事に従事した。世界各地の紛争や社会問題を扱った写真に触れることは、「地理や歴史を学ぶよい機会になったし、楽しかった」と回想する。その一方で、写真に疑問を持ち始めたのも、この時期だったという。フォトジャーナリズムに反感を抱いたわけではなく、自分の遊び場であり、実験の場だった写真と、しのぎを削るプロの報道の現場では、同じ「写真」でも大きな距離があった。「いろいろと問い続けたことは、ポジティブな経験だったと思います。写真には自分がそれほど好きではない側面があることにも、気づけたのだから」。マグナムには、インターンとして1年間、そのまま雇用されてさらに2年間勤務を続けた。「どうしてもフルタイムで自分の作品を制作したい」という思いを抑えきれず、フリーになったのは1997年のことだった。

当初は、自分の作品制作と、お金を得るためのコミッションの仕事を両方こなしていた。「『The Guardian』『The New York Times』などが週末に発行する雑誌向けのポートレイト撮影が収入源でした。こうして得たお金は、フィルムや現像など、自分の作品を作るために全部消えていきました」。

同時期、ギルはせきを切ったように、自らが暮らすイーストロンドンを舞台に、多くのシリーズを制作する。この頃の作品は、ひとつのテーマに沿ってそのバリエーションを一種のタイポロジーのように収集していく、記述的で観察的な写真だったが、2000年頃から制作を始めた「Hackney Wick」で、ギルは劇的なターニングポイントを迎える。「すべてが過剰なイーストロンドンは、僕にとってやりたいことが多過ぎました。『Trolley Portraits』のショッピングカートを押す女性や、『Audio Portraits』の音楽を聴く人は、そこへの入り口のようなものだったのですが、制作を続ける中で、視覚的に目立つものを作品に取り込まなくてもよいという確信を持つようになったのです。『Hackney Wick』では、その地域を『見る』というよりも、そこで起きていることに『反応する』ようになっていったのです。ハックニーの地面から湧き上がる、エネルギーを感じることができるようにもなりました」。

自主出版レーベル“Nobody”の立ち上げ

『Hackney Wick』は、2005年にギルが立ち上げた出版レーベルNobodyから出版された。クロス貼りの表紙や見返しに、ギルの手による版画でタイトルや地図が印刷された、ハンドメイド感が心地よいこの写真集は大きな話題になった。しかし、作家としての軌道に乗りかかった重要な時期に、なぜ自らレーベルをスタートさせたのだろう?

「2004年に、イーストロンドンで制作した8つのシリーズを収めた『A Book of Field Study』が発行されました。僕からChris Boot社に持ち込み、フォーマットは、小学生の頃の愛読書で、池に生きる微生物や昆虫などのガイド『Pond Life』から受けたインスピレーションを生かしました。迷子になった人たち、巨大な屋外広告の裏側……すべて人間の世界のものですが、この本のようなビジュアル言語で話したかったのです。それは実現できたのですが、8年間をかけて制作した作品に詰めたエネルギーが、すべて注ぎ込まれた本になったかというと疑問が残りました。出版社が悪かったわけではありません。これに限ったことではなく、本というオブジェクトが作品のエネルギーを下げてしまうケースはよくあります。でもそれは、本当に、本当に残念なことなのです」

環境の変化にも後押しされた。「2000年ぐらいから、いろいろな変化が起こりました。出版社は写真集の発行部数を増やせるようになったけれど、悲しいことに全体的には質が下がってしまった。Macによるデザインは見栄えを良くしてくれますが、そのことが作品にネガティブな影響を与える状況が生まれてきたのです。モニターから感知することと、実際に手で触れて眼で見ることは異なるのだと思います」。作品に沿った写真集を作りたいという、作家としてのシンプルな願いを叶えるには自分でやる以外になかった。「それが自分の作品を守ることだと思いました。僕は作品を守りたいと、ずっと思い続けているのです。時々、守ろうと思い過ぎなのではと考え込むことがあるぐらい(笑)。作品は『すべて』なのです。自分のエネルギー、気持ち、魂を全部投入しているものなのです」。

Nobodyでは、既存の写真集制作から離れようという強い意識があったという。そのために、最終段階でのデザイン以外は、絶対に外部に任せないという決断を下した。「ダミーブックをつくって、写真を選び、シークエンスを考えていると、自分の眼と手が同期するような感覚を覚えます。そして、本当に『これしかない』と思える段階まで、何度も作り変えるのです。『Hackney Wick』は、写真集が作品そのものになることをひたすら考えました」。この切実な思いは、観る者に伝わったと考えてよいだろう。そして、2作目となる『Hackney Flowers』も大好評を博し、続く『Buried』は発売後すぐにソールドアウトとなった。

アイディアと撮影方法の融合

その後も、イーストロンドンを舞台に制作を続けながら、別の場所での撮影にも挑戦していく。アイディアと撮影方法の絶妙な組み合わせが作品に力を与え始めたのは、『Coexistence』からだったのはないだろうか。この作品は、2011年にルクセンブルクのアーティスト・イン・レジデンスに参加した際に制作された。滞在地には、製鋼が盛んだった70年代後半まで使われていた貯水池が荒れ果てた状態で残っていた。「現地に向かう前に、10カ月間ほど構想を練りました。非常に明確なアイディアがあって、撮りたい写真はわかっていたのですが、技術的にどのようにクリアするかが問題でした」。かなり複雑な撮影方法のため、珍しくプラン(P.97)を描いたと語る。「いろいろな糸でタペストリーを織っていくイメージが浮かんでいて、スケールの異なる池の単細胞生物と人間を、同じような美意識で共に見せるにはどうしたらよいのかを考え続けました」。それは、タイトル「Coexistence(共生)」にも表れている。作品のアイディアは、池の中に私たちには見えないパラレルワールドがあり、それを視覚的に引っ張り出すというものだった。少年時代に顕微鏡をのぞくことが大好きだったギルは、池の中に驚くほど多くの、小さな生命が存在することを知っていたのだ。まずは、ルクセンブルク大学の協力を得て、医療用顕微鏡を撮影に用いた。また、滞在地の住民を作品の一要素に取り込みたいと考えたが、この池は安全上の理由で普段は立ち入り禁止だった。「それなら『池を人々に運ぼう』と、バケツに池の水をくんで、そこにカメラを浸けました。そのカメラで、住民を撮影したのです。その後で、さらにプリントを池に浸しました」。

ロンドンからスウェーデンの南部へ

2014年、ギルはパートナーの故郷であるスウェーデン南部に、家族で移り住んだ。20代から40代にかけての約20年間を過ごした大都会・ロンドンから受けるインスピレーションが作品を支える大切な要素だった彼にとって、これは大きな変化以上の制作のリスクだったのではないだろうか? 「この地域には本当に何もないので、ロンドンのように街が視覚的に何かをどんどん与えてくれることはない。それなら自分の想像力をいままで以上に働かせることになるだろうと、引っ越しの前から考えていました」。さらに、制作方法を変えることも決めていたという。「ロンドンにいた最後の方は、僕はMacでの作業にひどく疲れていました。コンピュータからできるだけ離れたい、手を使う作業をしたいと強く思い始めていたのです」。

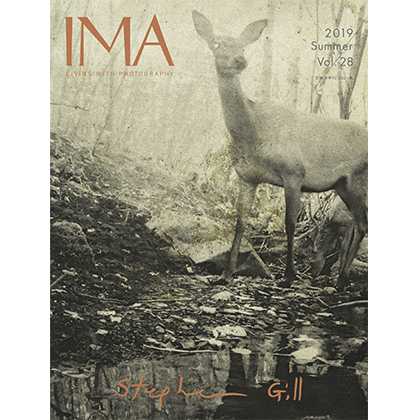

スウェーデンで暮らし始め、まず気がついたのは、ここにもパラレルワールドが存在するという事実だった。「夜になると、もうひとつの世界が現れるのです。それは、せわしなく、荒々しくて、さまざまな場所で、見えないけど感じるのです。このフィーリングが『Night Procession(夜の行進)』の制作を始めるきっかけになりました」。夜の森に赤外線カメラを設置し、動きに反応してシャッターが押される仕組みを作った。「僕がぐっすり寝ているうちにカメラが働いてくれているというのは、何だか面白いですよね。撮影された写真を見ているうちに『自分が鹿なら、ここに水を飲みに行くだろう』といった野生動物の気持ちや行動が、だんだん想像できるようになりました。実際、そこにカメラを置くと、やはり動物たちがやって来るのです」。さらに、その場所の何かを作品に取り込みたいと、森に色を決めてもらうことにした。木々から採った樹液で作った顔料でプリントを作ったのだ。「制作中、スタジオには樹の香りがあふれていました。ここの自然に制作の一翼を担ってもらえるなんて、本当に素敵なことだと思うのです」。

最新作『The Pillar』

ギルは、ちょうどこの4月に、4年がかりで取り組んできた新作『The Pillar(杭)』をリリースしたばかり。「ここに移り住んで驚いたのは、何もない広大な土地と空の広さでした。空を眺めていると、鳥が飛んだり、雲が流れたり、意外に忙しいことに気づきました。漏斗のようなもので、空から何か一滴を引き出せないかと想像したのが『The Pillar』の初期段階です。隣の農家に行って、彼の敷地内に木の杭を2本立てさせてくれないかとお願いしました。鳥たちはこんなに広く平らな土地を飛んでいるので、疲れたり、お腹が空いたときに、着地できる場所が欲しいのではないかと思ったのです」。片方の杭には、動きに反応する自動撮影のカメラを設置した。すると、ギルの思惑通り、餌を置かなくても多くの鳥が杭に吸い寄せられてやって来た。その種類と行動のバリエーションには目を見張るものがある。「ほとんどの鳥の姿はとても美しいものでしたし、ユーモアや感情のようなものも感じました。まるで人間と同じ感情を持っているかのようで、僕の知人たちを思い起こさせるほどでした」。

この2冊の写真集はフォーマットも同じで、連作であるようにも見える。共通点はどちらも「オーケストラを指揮している感覚」だったことだと語る。「森や動物など、身近な隣人たちが参加してくれて、自分は作品が完成する手伝いをしているようでした。それまでの作品では、写真家の役割から“遠ざかろう”と意識していたのですが、この2作品に関しては、その役割から“外れて”しまったようです。これは自分にとってはポジティブなこと。本当に楽しく制作できました。実は、まだ柱は置いてあるのです。なぜか止められない……中毒みたいなものですね(笑)」。

最後に、これからキャリアを積もうとしている写真家にアドバイスはあるか聞いてみた。「そうですね……僕がしてきたのは、いつでも自分の作品を、本当に自分にとって特別なものとして守ることです。そして、よいアイディアなのかどうかわからなくても、直感を信じること。自分が幸せだと感じることが一番大切なのを忘れないで欲しい」。最近、ギルはある女性から「あなたは成功している写真家ですか?」と聞かれたという。多くの人にとっては、成功=お金や名声だろう。「そういう意味で僕は全く成功していないけれど、30年間自分が作りたい作品を制作して、自分のアイディアに応える、直感に従う自由があるという意味では大成功していると思う」と語る。「若い写真家に、よく話すことがあります。出版社の編集者や美術館の学芸員など、写真界で力を持っている人たちは明らかに存在します。彼らの魔法で何とかして欲しいと思うことでしょう。作品を見てもらうのはよいけれど、『彼らの出版社で写真集を出したい』『彼らの美術館で展覧会をやりたい』とは思わないようにしてください。彼らを超えないといけません。インペンデントであることが大切で、僕がNobodyを作った理由のひとつも、ここにあります。彼らがあなたの運命の鍵を握っていると考えては絶対にだめ。すべては自分次第なのです」。

スティーブン・ギル|Stephen Gill

1971年、イギリス、ブリストル生まれ。ヴィクトリア&アルバート美術館、ロンドン博物館、テートなどで、作品がパーマネントコレクションされている。自身の出版レーベルNobodyから刊行する写真集は国際的に高く評価されている。現在は、スウェーデンを拠点に活動。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。