アメリカではアーティスト、写真家、ライター、映画監督、音楽家

レベッカ・ベンガル=文

1954年、スイス人写真家ロバート・フランクが初めてグッゲンハイム財団の奨学金に応募した際、プロポーザルには撮りたい被写体として以下のものが挙げられている。「夜の町、駐車場、スーパーマーケット、ハイウェイ、車を3台所有する男と、1台も所有しない男」。アレック・ソスが車で撮影に出かける際ハンドルに貼り付けるのは、彼自身の撮影リストだ。2006年に刊行した写真集『Niagara』で、ナイアガラの滝のアメリカ側とカナダ側周辺にあるモーテルやバーにたむろするハネムーン中の夫婦や恋に敗れた人たちを撮った時は、ウラジーミル・ナボコフの著書『ロリータ』からのいくつかの引用句と、カナダとアメリカとの国境をまたぐ4マイルの道沿いで見られるであろうもののリストが彼の目の前にあった。「高校の卒業アルバム、ポラロイド写真、パジャマ姿の男たち」。それを旅程としてとらえることもできるが、そうではないかもしれない。ロードトリップにおいては、道を逸れ、全く別の物語が形作られることが多いのだから。

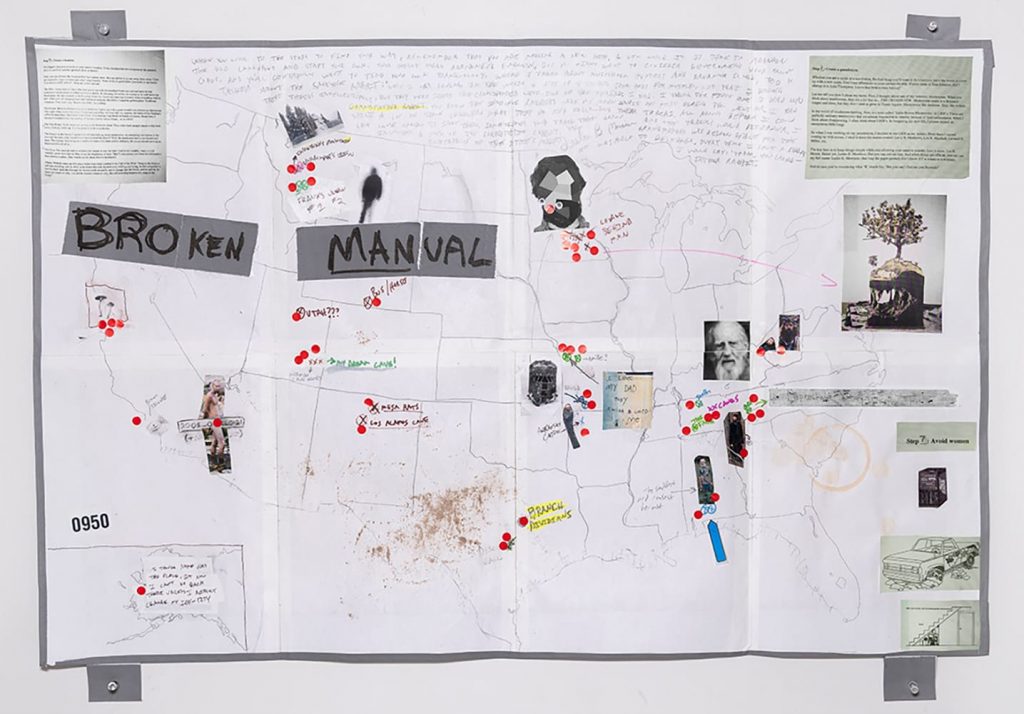

IMA vol.30のためにソスが作った、4冊の写真集に結実すること

「驚きました。線が均等に分散していたので」とソスはいう。「まるでスリラー小説の構造のようです。すべての要素が必要で、そのすべてによって均衡が保たれていますが、そのような方法で物事がうまく作用するのはまれです」。数年前にソスと初めて話した時、彼は『Sleeping by the Mississippi』を「神経症的ロードトリップ」、あるいは「カントリーウェスタン」のようなものだと言った。作品集作りは、いつだって一筋縄ではいかないことは私にもわかる。ハンドルに貼られたその詩が私は好きなのだが、ソスが言うには、リストに書かれたものが作品になることは多くない。それは、例えば川がその側を散歩するための口実になるように、ほかの何かを発見するためのきっかけを与えてくれるのだ。『Sleeping by the Mississippi』では、ベッドの写真が繰り返し知らせてくれるが、夢見るアメリカ人たちについての本だ。この小さな世界に対し、私たちがそれぞれに抱くささやかな慕情、私たちを囲む壁、外に広がる庭、そして象徴的な川に、いかに私たちは自らの欲望を投影してきたか。同作を作るために、ソスは直感や思いつきに従って夢見る者のごとくさまよう。適当にネットで集めた資料とともに、ある場所から、そことは全く関係のなさそうな場所へと旅をし、そうすることで土地間の隔たりが物語を形成し始めた。

個が存在した痕跡が道や都市を作る

先日ソスに、彼の作品集の地図は、草地や雪原を人間や動物が踏みならすことによって出来上がるけもの道のようだと話した。それは近道であり、秘密の抜け道、逃げ道、あるいは人間や動物たちが既存のルートや歩道を外れ、本能に従って開いた進路なのかもしれない。牛や象といった群れを成す動物は、けもの道を通って水辺へとたどり着く。人間は思いつきで、その小径に足を踏み入れる。ソスの写真にも、けもの道が明らかに存在している。例えば大地に沈みかけているベッドフレーム周辺の踏みならされた草、墓地の通り道。リチャード・ロングの「A Line Made by Walking」は、ロングの出身地であるイギリス、ブリストル近郊の草原を何度も行ったり来たりして作った小径だ。ロングの作品についても、ソスは、特集内で自身が影響を受けた作品のひとつとして本作に言

ジャーナリストのジェイン・ジェイコブスと建築家のレム・コールハースは、すでに形成されたけもの道を生かすような都市計画を推進した。フィンランドのある街の都市計画者は、初雪が降ったあと、人々が歩く道が自然に出来上がってから、歩道を設計するそうだ。ロンドンでは景観設計者リカルド・マリーニが、捨てられたガムやタバコの吸い殻をたどり、ベンチを設置する場所を決めた。

けもの道は記憶に深く根差している。ニューヨークで最も有名な道ブロードウェイは、ネイティブアメリカンたちが行き来していた小径に沿って舗装された。このようなけもの道の歴史は、ライターであり旅人である私を魅了し、またソスをも魅了したのではないかとずっと考えている。私たちが旅する大地の下には、見えない過去が蓄積され、視覚的に受け取るわけではないにもかかわらず、無意識レベルで私たちを引きつける何かが埋まっているのだ。

「レベッカ・ソルニットの地図のように」、とソスはいう。『ウォークス 歩くことの精神史』や『迷うことについて』の著者であるソルニットはアメリカのさまざまの都市の地図帳も刊行しており、その土地の文化的な歴史を地図上で結びつけた。彼女の作る地図からは、仮定の例えだが、現在フルーツが売られている場所が、過去には売春宿だったとわかったりする。同じように、ソスの撮影したくしゃくしゃの古い毛布が載せられたベッドが、有名なパイロットのチャールズ・リンドバーグが少年時代に眠り、夢見たものであったことを知った時、私たちはそこに新たな物語の断片を見る。

ロードトリップ写真に宿る先人たちのまさざし

もし、けもの道が身近な道の下に眠っているのなら、写真にもまたロードトリップの記憶が刻まれている。写真の黎明期、20世紀初頭に立ち戻ってみよう。自家用車の登場に伴い、アメリカでは道路地図とカメラが普及した。1906年以降、地図会社ランド・マクナリーは、ハイウェイマップのほか、車から撮った写真を掲載したガイドブックのシリーズを発売した。世界をうろつき回り、道路上のあらゆる陳腐な情報すら記録するGoogleストリートビュー撮影車が登場する、ずっと前のことだ。読者を国内の知らない場所へと紙面上で連れ出したそれらの本は、アメリカの道路沿いの風景を写した写真集がガイドになり得るということを効果的に証明してみせた。その概念は美術やドキュメンタリーの世界にも広がり、いまでもその影響は残っている。

1938年、ウォーカー・エヴァンスがニューヨーク近代美術館で写真家として初めての個展「American Photographs」を開催した際、同名の写真集が刊行された。ガイドブックでも旅の年代記(本作は10年以上かけて撮られた写真群だった)でもなかったが、端的なタイトル、完璧主義的で淡々とした撮影スタイルや主題によって、叙述的、決定的、そして象徴的な写真群が生まれた。もちろん、カメラの後ろにはエヴァンスがいて、何を撮るかを決めていたのだが、観る者に写真から自身の存在を感じさせないように細心の注意を払っていた。

1958年、フランクが『The Americans』を出版した際、ロードトリップに対するアメリカ人の情熱は頂点に達していた。世界の自動車の4分の3を生産していたアメリカでは、車がアーティストたちの創造性をも刺激した。1951年、フランクの友人でもあるジャック・ケルアックは旅行熱に浮かされたようなビート小説『路上』の草稿を、よく知られているように巻物状の長い紙にタイプして書き上げた(もっとも、出版に際し、大幅に再編集されたが)。1953年、アーティストのロバート・ラウシェンバーグは12枚のタイプ用紙を貼り合わせ、当時人通りも少なかったニューヨークのフルトンストリートの路上に広げ、友人のジョン・ケージに、所有するA型フォード車で来るよう招いた。ラウシェンバーグは車の後輪に黒いペンキを塗り、ケージにできる限りまっすぐ、ゆっくりと運転するように伝えた。路上に残されたタイヤ跡のようなペンキの筋は、ハイウェイに抱くファンタジーを連想させた。また、猛烈なスピードで書かれた、ケルアックの永遠に続くかのような長い原稿をも連想させた。それらは、古典的なアメリカの路上の物語だ。「なんだか陳腐さも感じます」とソスはロードトリップで撮った写真について言う。「その構成を取り入れることに対する恥ずかしさもありました。でも、繰り返しそこに立ち戻ってしまうのです」。

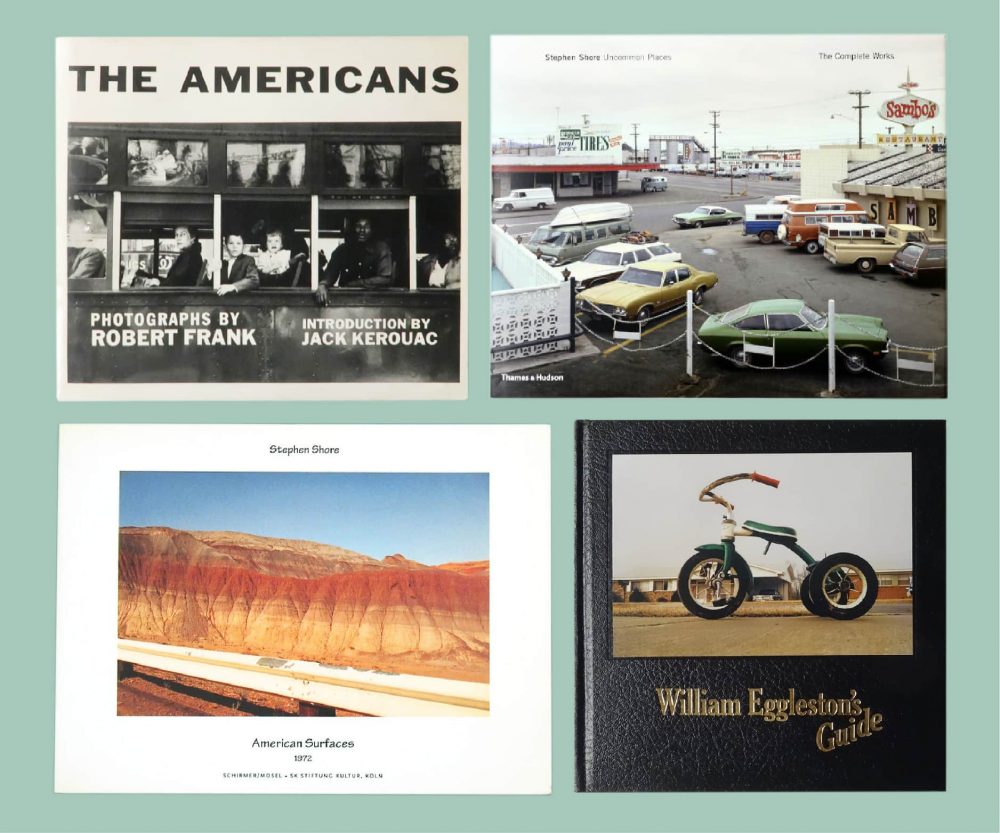

ソスがフランクを知ったのはどちらかといえば間接的で、スイス生まれの写真家の影響を受けた世代のアメリカ人写真家たち、特に彼らが作った写真集や、彼らがアメリカを巡ったロードトリップに感化された。「最初からフランクの強い影響を受けたわけではなかった。写真家として、自分はどんな存在であるべきかを考えていました」とソスは言う。例えば、ジョエル・スタンフェルドの『American Prospects』、スティーブン・ショアの『Uncommon Places』と『American Surfaces』のように、彼らの写真集のタイトルは、主題の重みを背負ったもの、もしくはウィリアム・エグルストンが『Los Alamos』で原子力爆弾が開発された町の名前をタイトルにすることで、アメリカ全土の問題であることを示したように、主題を指摘するものである。エグルストンは「タイトル王」だとソスは言う。想像力を刺激する『The Democratic Forest』のほか、写真集を旅行記としてとらえ、アーティスト自身をガイド役に見立てた一冊『William Eggleston’s Guide』などもある。

外へと探求を続けるように見えて、本質は内省的でもあるフランクの写真に、ソスは次第に惹かれるようになる。フランクの友人ケルアックが、「アメリカから直に悲しみの詩を吸い取った」と言った写真群だ。「よく見返すと、『The Americans』はフランク自身についての作品ですよね」とソスは言う。「『View from Hotel Window, Butte County, Montana, 1956』からは写真家が窓のそばに立っていることを、如実に感じられます。それは、窓の外に広がる風景の写真でありながら、窓のそばに立つフランクの写真でもあるのです」。

© Alec Soth / Magnum Photo

『The Americans』の最後に掲載された写真、彼の最初の妻でアーティストのメアリーと子どもたちが疲れ切った様子でフランクに同行する様子を写した写真からも、写真家の存在を感じることができる。エグルストンの存在は、彼の家の近く、メンフィスやミシシッピで撮影された写真から最も強く感じることができる。形式主義者であるショアもまた、『Uncommon Places』のパンケーキの食事風景や妻ジンジャーの写真などで、簡潔に、しかしながら顕著に自身の存在を知らせている。「でも、フランクがホテルの窓を撮った写真から、最も強く写真家の存在を感じます」とソス。「自身の存在を表すことで、作家をナレーターのように見立てているのです」。言い換えれば、ガイド役の作家=語り手に誘われて、けもの道に足を踏み入れた—ということだろう。「ライターが物語の構成に合わせて言葉を並べていくように、写真家はロードトリップや道路に写真を並べていくのです」。それは、ラウシェンバーグとケージのまっすぐな線であり、ケルアックの途切れることなく続くタイプ原稿、ひとつの物語を形成する写真群、そして、物語としてつながってゆく離れ離れの人々でもある。

時に、線はどこから始まったのかがわからなくなってしまう。ジョン・ケージは自作の詩「On Robert Rauschenberg, Artist, and His Work」で、アメリカの芸術家によるいくつもの旅の中でも、おそらく最短のロードトリップについて、次のように冗談めかして評している。「彼がタイヤにペンキを塗ったのは知っている。彼が道路に紙を広げたことも。でも、車を運転したのは私たちのどちらだ?」

レベッカ・ベンガル|Rebecca Bengal

フィクションからノンフィクションをストーリー仕立てに構成する作品まで手がけるライター。アーティストとのコラボレーションも頻繁に行う。アート、写真、音楽、環境などをテーマにしたエッセイやレポートを『The Paris Review』『The New Yorker』『Vogue』『Aperture』『The Guardian』『The New York Times』などの媒体に寄稿している。ノースカロライナ州西部で育ち、テキサス大学のライター専門プログラム「Michener Center for Writers」で美術学修士を取得。ニューヨーク、ブルックリン在住。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。