21_21 DESIGN SIGHTで開催中のグループ展「写真都市展−ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」のため、約30年ぶりに来日したウィリアム・クライン。御歳89歳、車椅子に乗りながらも、ソニーのアルファでインタビュー中も相手にシャッターを切り続ける。鋭いまなざしの裏には、ユーモアあふれるチャーミングな一面も。多彩なアーティストであり、伝説の写真家クラインの現在を、AKIO NAGASAWA Gallery代表の長澤章生と、長澤の誘いで飛び入り参加した写真家・森山大道が訊く。クラインの写真に影響を受けたという森山は、テートモダンでの二人展「ウィリアム・クライン+森山大道」(2012年)を開催するなど、公私ともに交流が深い。まさに夢のような対談の実現で、クラインが残した言葉とは―。

構成・文=IMA

写真=山谷佑介

長澤章生(以下、長澤):まず今回21_21 DESIGN SIGHTでの、TAKCOMとのビデオインスタレーションを実際に見てどのように感じましたか?

ウィリアム・クライン(以下、クライン):いいんじゃない?以前、同じような試みを自分でもたくさんやったことがあるよ。

長澤:ということは、今回はコラボレーションだったけれど、自分でやった方がもっと面白いことができたかもしれないということですか?

クライン:もしかしたらもっと面白くなったかもしれないね(笑)。でも結構な仕事量なので、僕にはそんな時間はないけどね。

長澤:映画もたくさん撮られていますから、映像制作は慣れたものですよね。

クライン:そうだね。

森山:東京はいつ振りに来られたのですか?

クライン:1980年代の半ば以来だね。

長澤:最初に東京を撮影された1961年に比べると、東京も随分変わりましたよね。

クライン:そうだね。1961年に訪れたときは、ちょうどオリンピックの準備をしていた頃で、東京の街がとても混乱していた。今年来てみると、またオリンピックの準備で同じような混乱を感じるんだ。僕には混乱に対するノスタルジアがあるから、東京の街はぴったりだよ。

森山:ぜひ今回、新宿を撮って欲しいな。

クライン:新宿は知っているよ。分かった、ご用命に従って撮ろう。このカメラ(ソニーのデジタルカメラ・アルファ)がすごくいいんだ。僕と同じように働いてくれる。僕が何となく場所を決めると、このカメラが素早くピントと絞りを決めてくれるからね。

長澤:いまは大体カラーで撮っているのかな?

クライン:カラーだね。カラーで撮っていて、時々白黒で現像したりしている。

長澤:森山さんと一緒ですね。これはカラー、これはモノクロっていう、それぞれの魅力があると思いますが、それはどのように決めているんですか?

クライン:例えば、渋谷で見かけるとんでもない派手な格好の人は、カラーでなければいけない。僕には東京が大きなおもちゃみたいに見えるから、カラーで撮らなければならないような気がしていて。しかも僕が後から色をいじってはいけないような気がするから、そのぶんカメラに任せなければいけない。

森山:東京を撮った写真集がまた見たいな。

長澤:僕もいまのウィリアムの写真が見たい。

クライン:でも『Brooklyn』(2015年)はデジタルで撮って、そんなに古くないよ。

森山:『Brooklyn』よかったよね。

クライン:ブルックリンが世界で1番好きな都市のひとつ。コニー・アイランドとか、日本でも有名なの?

森山:僕も好きです。あの写真がとてもよかったので、忙しいとは思いますが、できれば新宿と渋谷の写真を撮ってほしいなと。カラーでバッと写してほしいね。

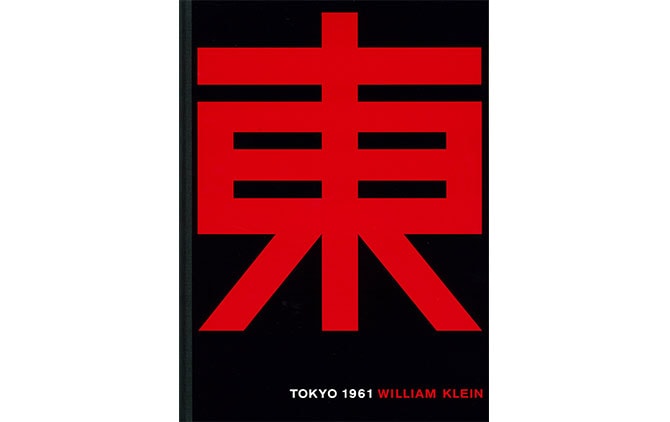

クライン:了解!時間を作って撮るよ。この『TOKYO1961』の本のカバーの漢字は僕が書いたんだ。

長澤:ウィリアムはグラフィックデザイナーでもありますが、『TOKYO1961』のカバーなどで見せるグラフィック的な感覚と、ご自身が撮られる写真には、何らかの関連性があると思いますか?

ウィリアム・クライン『TOKYO1961』(2014年、Akio Nagasawa Publishing)

クライン:例えばこのデジタルカメラはピント合わせがすごく早くて、しかもあらかじめモニターで画面も見られるから、素早く働いてくれてすごく楽しい。でもグラフィックデザインをやる時は、シャッターを切るだけではなく、たくさんの作業をしなければいけない。そういう違いはあるけど、関連性は常にあると思う。

長澤:特にこの『William Klein: Black and Light』(2015年)での作品などは、グラフィックデザインとの関連性を感じますね。

クライン:この作品をパリで作っていた当時(1952年)は、暗室の中で光によって絵を描いていたんだ。

長澤:森山さんはこういう作品を作りたくなる気持ちがわかったりしますか?

森山:こういうことをやっちゃうのはすごくよくわかります。

クライン:(写真集『In And Out of Fashion』を見ながら)このファッション撮影のとき(写真下)は、光の形をスタジオで作ったんだ。アシスタントがいて照明を持って、光を漢字みたいな形にしちゃう。日本の文字ではこの形は意味があるのかな?

長澤:特にはないですね。

クライン:アシスタントにどう動くかの指導はしたけど、何か字を描こうとした訳ではないからね。これは(写真下)自分で撮った写真で、伸ばして背景にしたもの。

長澤:スタジオ内だけど、騙し絵的に街角で撮影しているかのように見せていて、モデルたちが台に乗っているんですね。

クライン:これ(写真下)はフェデリコ・フェリーニだね。彼の映画『La Dolce Vita(甘い生活)』の広告の前だ。彼は友達だから、一緒にファッション写真を撮ろうよと誘ってきてくれたんだ。

クライン:これはセルジュ・ゲンズブールだな(写真下)。ゲンズブールは東京でも有名?

長澤:もちろんです。有名なゲンズブールが化粧をしている写真があるじゃないですか。あのアイディアはウィリアムが考えたの?

クライン:この本には載ってないけれど、彼のアイディアだね。あまりうまくいっていなかった時期で、カムバックしたいから変装して出たいと。じゃあ、変装するんだったら年を取った感じで変装するかって言ったら、いや、僕は美しくなりたいということでそうなった。この写真は僕の『Mr. Freedom』(1969年)という映画の時の一枚で、この写真集には映画の衣装のためのスケッチも載っているよ。

長澤:衣装も全部自分でデザインしているんですね。

クライン:もうずいぶん昔のものだね、何十年も前。

森山:今回東京に来られて、毎日お忙しいと思いますが、写真は撮られましたか?

クライン:忙しいとはいえないかな、ひとつひとつのことをするには1時間くらい時間がかかって、車を乗るにも1時間が経ったりするから、その間に写真を撮ったりしてる。昨日は渋谷でたくさん撮ってきたよ。

森山:それは嬉しいですね。

長澤:外出して日常的に写真を撮ることはあまりないんですか?

クライン:毎日は撮らない。特別な機会だとか自分のプロジェクトがないと撮らないな。

長澤:いま進行中のプロジェクトは何かありますか?

クライン:たぶん。

長澤:内緒ですか?(笑)

クライン:まだ秘密だ(笑)。

長澤:では、形になったら見るのを楽しみにしています。

クライン:どうなることやら。神のみぞ知る、かな。

| タイトル | 「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」 |

|---|---|

| 会期 | 2018年2月23日(金)〜6月10日(日) |

| 会場 | 21_21 DESIGN SIGHT(東京都) |

| 時間 | 10:00~19:00(入場は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 火曜(5月1日は開館) |

| 入場料 | 【一般】1,100 円【大学生】800 円【高校生】500 円【中学生以下】無料 |

| URL | http://www.2121designsight.jp/program/new_planet_photo_city/exhibits.html |

ウィリアム・クライン|William Klein

1928年ニューヨーク市生まれ。55年からファッション写真を撮影、キャリアをスタートさせる。56年『ニューヨーク』を刊行。ブレ、ボケなど従来の写真のタブーを破り大胆に表現、そのスタイルは今なお多くの写真家に影響を与え続けている。ニューヨークを撮影後、『ローマ』(59年)、『モスクワ』(64年)、『東京』(64年)を相次いで制作。活動は写真にとどまらず、ファッション界を題材とした映画『ポリー・マグーお前は誰だ?』を制作。95年にはサンフランシスコ近代美術館で個展を開催、欧州中心だった評価がアメリカにおいても高まる。日本では04年に東京都写真美術館で『PARIS+KLEIN』展開催。05年にはパリのポンピドー・センターで『ウィリアム・クライン・レトロスペクティブ』展開催。2012年には森山大道との二人展『William Klein + Daido Moriyama』がロンドンのテートモダンで開催され、写真界のみならずファッション界、映画界でも大きな話題を呼んだ。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。