今年もアムステルダム、パリ、東京の3都市を巡回した写真展「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」。撮り下ろし作家として参加している三ツ谷想は、独学で写真を学び、デジタルコラージュで現実と虚構を揺るがすスタイルを確立した。理想的なシーンを合成で作り出し、昨年「What I See」でJAPAN PHOTO AWARDシャーロット・コットン賞、デヴィット・トロ賞を同時受賞。注目を集める若き新鋭が描く写真の未来からは、果たしてどんな風景が見えるのだろうか?

インタヴュー・構成=若山満大

―写真を作品として撮り始めたのはいつ頃ですか?

Tumblrに投稿した写真が海外のメディアに取り上げられたのがきっかけです。そのとき初めて、自分の写真が「見られる」ということを意識しました。作品として写真を作ろうと思ったのは、それ以降のことだと思います。

―写真は独学で?

はい。アカデミックな写真の教育を受けたことはなくて、テクニカルなことは自分で試行錯誤しながら覚えました。写真集やInstagramを通じて、海外アーティストの作品を見る中で学んだことも多かったですね。

−デジタルコラージュをやり始めたきっかけは何だったんですか?

自分にとっての「理想的なシーン」を写真で作りたいと思ったのがきっかけですね。いわば、嘘みたいな本当の写真というか、ストレートフォトに見えるコラージュ写真。当初はその嘘が極力バレないように作っていたんですが、ある時からそれは止めました。

−なぜですか?

真実だと思っていた事実に嘘が紛れ込んでいるとわかった瞬間、世の中の見え方がガラッと変わるじゃないですか。僕はそれが豊かで、おもしろい経験だと思うんですよね。だから、ある時から「この写真は合成で、嘘が紛れ込んでいる」ということを敢えてアナウンスするようになりました。写っているものが現実に存在したものだと納得していた人でも、それが「嘘」だと知った時から、自分の思い込みを疑います。

−なるほど。「写真だから真実だ」という素朴な認識をまず疑わないといけなくなりますね。

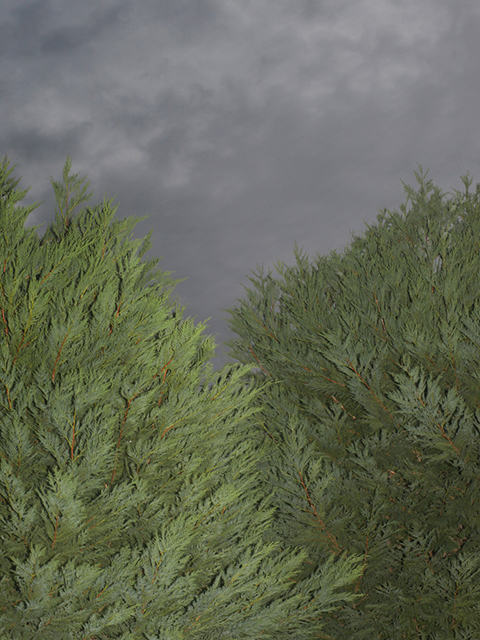

そうですね。元より写真には真実性だけじゃなく、虚構性も備わっています。画面の中はいくらでも操作できるわけですから。この後者の側面を強調したのが、前作の「What I See」です。このシリーズの中に、カーテンのあいだからヤギが顔を出している作品があります。この、動物とインテリアの「ありえない組み合わせ」をシリーズ化したのが、今回「Beyond 2020」で発表した「In Between」です。虚構と、ほんの少しの現実味を掛け合わせることで生まれる「気持ち悪さ」みたいなものに惹かれますね。

−「気持ち悪さ」というのは確かにありますね。認知的な不協和というか、居心地の悪さみたいなものがこの作品の魅力だと思います。

その気持ち悪さって、実はみんな普段から感じているものだと思うんですよね。日々、さまざまな現実に直面している中で、違和感を感じることってたくさんあるじゃないですか。例えば、自分が全く気がつかなかったことを、隣にいた友人ははっきりと認識していたりとか。同じ状況の中にいても、お互いに違うものを見ている。そういう個人と個人のあいだに起こる認識のズレとか違和感は、決して特別なことではないと思うんですよ。

ただ逆説的ですけど、その違和感を意識するには特別な経験が必要です。より強烈な違和感を提示することで、人間が現実を見るときの感度は上がるんじゃないかと思っていて。そういう経験を写真でできたら理想的だなと思っています。

−三ツ谷さんにとって、気持ち悪さとか違和感は重要なキーワードだったりしますか?

そうですね。すごく好きな言葉でもあります。僕らが現実と言っているものの本質を表す言葉なんじゃないかな。あるとき、母が僕に「あの道沿いに新しく、大きい看板が立ったわね」って言ったんです。でも、それは新しく立てられたものではなくて、結構前からそこにあったものでした。僕はそれを知っていたから「あれは前から立ってたよ」と言ったんです。当然母はそんなことないと反論してきました。何でもないやり取りなんですが、この体験が僕にとってはすごく示唆的でした。同じ景色を見ていたはずが、見えていたものは全然違ったんです。あとでよくよく考えてみたら、これってヤバいなって(笑)。

−おもしろい(笑)。でも一方で、僕たちは果たして本当に「みんなで同じものを見る」ことができるのか。不安になりますね。

例えばWikipediaみたいな集合知の構築って、それぞれの現実を擦り合わせていく行為だと思うんですよね。みんな断片的なものしか見えてない。でも、それをどんどん集めて積み重ねることで「全体」みたいなものが見えてくる。現実というものが立ち上がってくるプロセスも、これに近いんじゃないかなと。

−そうですね。たぶん僕らはそうやって「確からしさ」を突き詰めていくことしかできない。

でも一方で、直ちに了解される感覚もあるじゃないですか。日本人の大多数はゴキブリを見たら「気持ち悪い!」と思う、みたいな(笑)。文化的に培われて、長く共有されてきた感覚は、かなり確からしい気がします。

−三ツ谷さんの作品は、違和感への導線がうまく設計されていておもしろいですよね。もちろん視覚的なインパクトもすごいんだけど、それだけじゃなくて「なんか変だな」と思うポイントがいくつか用意されている。そのほころびみたいなもの一つひとつ丁寧にたどっていくと、自分が何に違和感を感じているのか、ちゃんとわかるようになっているなと。

そこはかなり気を使っているところです。今回の作品も、動物園の動物と建物の一角を合成したものです。もっと作り込めば、より本当っぽく合成することもできるんでしょうけど、あえてそうはしていません。「建物の中で動物を撮ったんだな」と納得しようと思えばできる。でも「なんか気持ち悪いな」「なんでだろう」とも思えるような、嘘っぽさと現実味をちょうどいい配分を探っている感じです。

技術的な面から言えば、不自然さを強調するような操作をしています。動物の姿が妙に明るいのは、正面からフラッシュを焚いているからです。背景とのコントラストを強くして、あとはPhotoshopの自動選択ツールに任せて切り抜き位置を決めていきます。アプリケーションの機械的な判断をほぼそのまま採用していく。

−あえてそうするのは、なぜですか?

自分が予測できないエラーを呼び込みたいと思って。写真を撮るうえで、いちばん予期せぬ事態が起こるのはシャッターを切った時だと思います。でも、それ以外にもエラーを呼び込める機会はあるんじゃないかと。そう考えて、Photoshopも「不確実なもの」として扱うようにしています。セオリー無視のこの操作が、気持ち悪さの演出に一役買っています。一瞬を切り取るなんて言いますが、写真を撮るという行為は、僕にとってはとても「長い道のり」なんです。

−今作「In Between」はアムステルダムやパリでも非常に好評でしたね。海外での展示を終えて、手ごたえや発見も色々あったかと思います。そのあたりも踏まえて、最後に今後の展望について教えてください。

とても大きなチャンスを与えてもらったことに感謝しています。多くの人にコレクションしていただけたことも嬉しかったですし、何より自信になりましたね。海外のキュレーターやアーティストとも、次につながるような交流ができました。

現地のアートフェアや展覧会でハイレベルな作品をたくさん見ることができたのも、良い経験だったと思います。彼らの展示は、写真を空間の中でどう見せるか、空間的な体験としてどう成立させるかという問題にも応えるものでした。そういう視点は、いままでの自分には足りていなかったなと。作品のテーマや関心は次作にも引き継ぎつつ、作品の提示の仕方を変えてみたり、海外で発表したり、新しいチャレンジを続けていきたいと考えています。

「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」アムステルダムでの展示風景。(写真:大谷臣史)

| タイトル | 「LUMIX MEETS BEYOND 2020 BY JAPANESE PHOTOGRAPHERS #7」 |

|---|---|

| 会期 | 2019年11月6日(水)~11月23日(土) |

| 会場 | Galerie Nicolas Deman(フランス) |

| 時間 | 11:00~19:00 |

| URL |

三ツ谷想|So Mitsuya

1990年生まれ、京都府出身。主な個展に「Untitled Photographs」(OFF Gallery/2015)、主なグループ展に「DER GREIF A Process 2.0」(Festival Center/2016)などがある。2018年、JAPAN PHOTO AWARDシャーロット・コットン(エディター)賞、デヴィット・トロ(DIS)賞を受賞。その後、2019年KYOTOGRAPHIE内、KG +などでグループ展に参加。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。