ファッション誌や広告の分野で長らく活躍するフォトグラファー横浪修。一方で彼は、15年以上前から意識的に作品制作を行い、自らのレーベルで写真集を刊行し続けてきた。近年はベルギーとスウェーデンを拠点とするLibrarymanからも写真集をリリースし、海外からも注目を集めている。学生時代からスタジオカメラマンを経て独立するまで愛用した35mmカメラと、作品制作で一貫して使用する中判カメラとその作品について話を聞いた。

文=小林英治

写真=広光

専門学校で身についたドキュメンタリー志向

―横浪さんが最初に手にしたカメラを何でしょうか?

中学2年のときに親に初めて買ってもらった、キャノンAE-1プログラムという35mmのカメラです。テレビで西田敏行さん主演の「池中玄太80キロ」というドラマを見てカメラマンになろうと思ったのがきっかけでした。父親が海上自衛隊に勤めていたので、当時サラリーマンのイメージがよくわからなくて、毎日会社に行って机に向かって働くのが普通の会社員だと思っていたんですが、そのドラマを見たら、会社から突然「北海道行ってくれ」といわれて出張に行ったりして(池中玄太は通信社に勤める専属カメラマン)、カメラマンはいろいろなところ行けていいなと思ったんです。高校卒業後は学校には2年しか行かせられないと親からいわれていたこともあって、大阪の写真の専門学校に行こうと漠然と考えていました。

―大阪のビジュアルアーツ専門学校(当時、大阪写真専門学校)ですね。

はい。だた、そこは技術はあまり大事じゃないというか、ドキュメンタリー志向の学校で、被写体となる人に対して向きあう姿勢が重視されて、これ(キャノンAE-1プログラム)を持って35mmのモノクロフィルムで街に出て撮るということをずっとやっていました。そういう写真に対する根本的な考え方はいまもずっと自分の中にあると思います。

―当時、学校では具体的にはどういう写真家が良いとされていたんでしょうか?

森山大道さんや土門拳さんなどですね。学校の先生で百々俊二さんという写真家の方がいて、よくいわれたのは、大阪の下町を歩いて通って、例えば浮浪者の人と仲良くなっていかに写真を撮るか、いかにそのコミュニティに入りこむかということでした。自分は鶴橋などによく行っていて、浮浪者というよりも商店街のおばあちゃんとか子どもを撮っていました。当時流行っていた、DCブランドを着ていた友達を大阪の街で撮っていて。その写真を見て、中川先生という方に「これが本物のモデルだったらファッション雑誌でも使えるよ」といってもらえて少しだけ自信が持てました(この中の友達で、Wonderwallの片山正

学生時代に撮影したスナップ写真の数々。

理想の写真家像とのギャップとアシスタント時代

―横浪さんのお仕事はファッションのイメージも強いですが、そういった原点があったのですね。フリーになられる前には文化出版局にいた時期があると思うのですが。

学校を卒業した後、最初は大阪で会社案内や入社案内を作る会社に就職しました。アシスタントだったんですが、社長さんや工場を撮ったりする仕事が多くて、自分が思ってる理想のカメラマン像と違いました。その次に関西で雑誌撮影をしている人にアシスタントとしてついたんですが、今度はその人が暇な人だったんですよ(笑)。やることがないのに事務所行って、何かやってる風をするのが辛くて、お金もなくてどんどん写真が嫌いになってしまって、そこも半年ぐらいで辞めて、写真とは関係ない仕事を1年ぐらいしていました。でもやっぱり写真がやりたくなって、お金を貯めて上京して入ったのが文化出版局の写真部です。学校の同級生が2年ぐらい先に東京へ来ていたので、有名なスタジオ入って後輩になるのが嫌だったから、出版社のスタジオなら誰も知らないだろうと(笑)。1990年頃、23歳ぐらいですね。

―そこでファッションに目覚めた?

いや、自分はドキュメンタリー的な写真が好きだったのですが、ファッション写真も興味がありました。文化出版局には1年半弱しかいませんでした。ただ長く居なかったのは、東京に来た時点で同級生より遅れていると思っていたので、焦りがあったからです。30歳で結婚するとしても、独立して食べられるようになるまでにはフリーの人に3年ぐらいは最低つかないといけないと思ったので、27歳ぐらいに独立するとしたら……って、逆算した結果です。スタジオによく来ていたカメラマンの中込一賀さんのライブ感がある写真が好きで、自然とファッションの仕事をやっていくことになりました。

―当時の仕事で、いまも印象に残っている撮影はありますか?

コロナの自粛期間中にいろいろ整理して出てきたんですけど、アシスタントのときに、『MR. high fashion』の仕事でタイに撮影に行って、師匠がファッションページを撮って、自分はチャオプラヤ川を1日かけて川沿いを歩いて出会った人を撮るということをやらせてもらいました。そうしたら、特集の扉には自分の撮った風景写真が使われたんです。別のページには、旅で出会った地方のムエタイ選手を撮影したポートレイトとともにルポルタージュも掲載されました。たぶん、師匠としたら面白くないと感じたかもしれませんが、当時その雑誌を見て、やっぱりファッションの作られた世界よりも、こういうドキュメンタリー写真の方が強いなと思ったんです。

『MR. high fashion』(1992年7月号)

―20年近く経ったいま見ると、よりそのことを感じますね。

ファッションは消費されるものなので、どうしても古く見えたりしてしまう部分がある。だから、自分は根底にこういうものを持ってないと駄目だなと思って、いまもずっとやっているところがあります。

意識して始めたPENTAX67Ⅱでの作品制作

―その後ファッションや広告の分野で活躍される横浪さんですが、改めて作家として知られるようになるきっかけが『100 Children』(2009年)でした。この作品制作の経緯を教えていただけますか?

独立してからはファッション誌の仕事をたくさんやって、広告の仕事も増えて一生懸命働いていたんですけど、35~36歳のときに、いまの仕事で自分は何も残るものを撮ってないなと気づいて、そこから意識して自分の作品を撮るようになりました。その頃、たまたま子ども向けの『sesami』という雑誌でタイに行ったときに、現地の子のポートレイトを自由に撮っていいという機会があって、前から気になっていた現地の制服を来た子どもたちを撮りました。ただ、普通に撮るのは違う気がして、地元のフルーツを買ってきて子どもと一緒に撮っている中で、たまたま首にフルーツを挟んでみたら、その子がそれまで見せてなかった表情をしたんですね。何かひとつアクションを加えることによって、その人の本質みたいのが見える瞬間があるなと思って、それを日本の子どもたちでやってみたらどうだろうと思って始めたのが、「100 Children」のスタートです。

『100 Children』(プランクトン、2009年)

―使用カメラは何でしょうか?

PENTAX67です。自分の作品を撮る場合は、35mmより6×7判のほうが1枚1枚撮れるという感覚があって、基本的に作品撮りはいつもこのカメラを使っています。もともとはPENTAX67の「Ⅰ」を使っていたんですけど、だんだん壊れてきて、修理して使いながら、「Ⅱ」に変えたらピントがすごく見やすかったので、10年以上前からはPENTAX67Ⅱを使っています。

―撮影した子どもたちの年齢は皆同じくらいですか?

3~5歳ぐらいの間に決めていました。その年齢の子の方が、自分をよく見せようとしないというか、素の部分が現れるからです。その年齢でも果物を挟めるのは一瞬という子もいて、その一瞬挟んだときに集中してカメラを見るんですよ。そのときにその子の強さをすごく感じるというか、野性的というか、動物的なところも見えてくる。

―このシリーズは、あえて同じ服装で背景も白で統一することで、逆に一人ひとりの微細な個性が際立つということがコンセプトになっていると思うのですが、100人撮ったあと、さらに1000人を撮影されています。この数というのには何かこだわりがありますか?

コンプレックスじゃないですけど、商業的にはたくさん仕事をしていてもしっかり作品を撮ってなかったという気持ちがすごくありました。それと、例えば2、3回撮影して、「これが作品です」といっても説得力がなく、それを何十回もやり続けて初めて形になると思っているところがありました。100人撮るのに1年半ぐらいかかりましたけど、これだけでは世の中に対してはまだ説得力がないなと思い、ほかの人がやれないところに行くには数しかないなと思って、1,000人をやりだしました。『1000 Children』(2014年)を撮り終えるまでに4年半かかりました。

1,000人もの撮影のため、ファインダー内ミラーには、子どもの頭のところにマジックで印(線)が入れられている。

「1000 Children」と並行して取り組んだ「Assembly」

―もうひとつの代表作に「Assembly」シリーズ(2012年~)がありますが、始めた時期としては「1000 Children」の撮影と並行していますね。

このとき40代になるくらいで、とにかくやらないといけないという強迫観念みたいなものがあって、例えば年間で季節ごとに撮ると決めたら、どんどんセッティングしてやらざるを得ない状況を自分でつくっていました。このシリーズもカメラはPENTAX67Ⅱです。

―“assembly”とは集会とか会合という意味ですが、「1000 Children」とは異なり、集団を構成するそれぞれの個性が消えています。

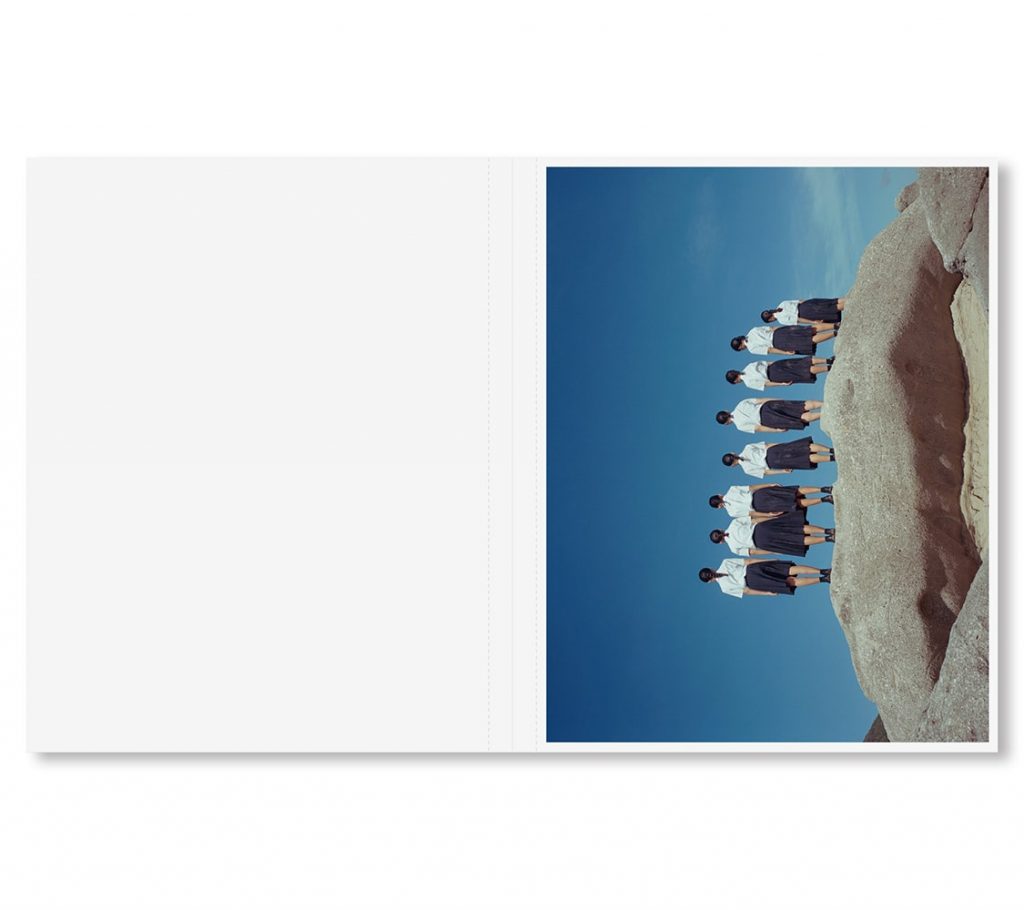

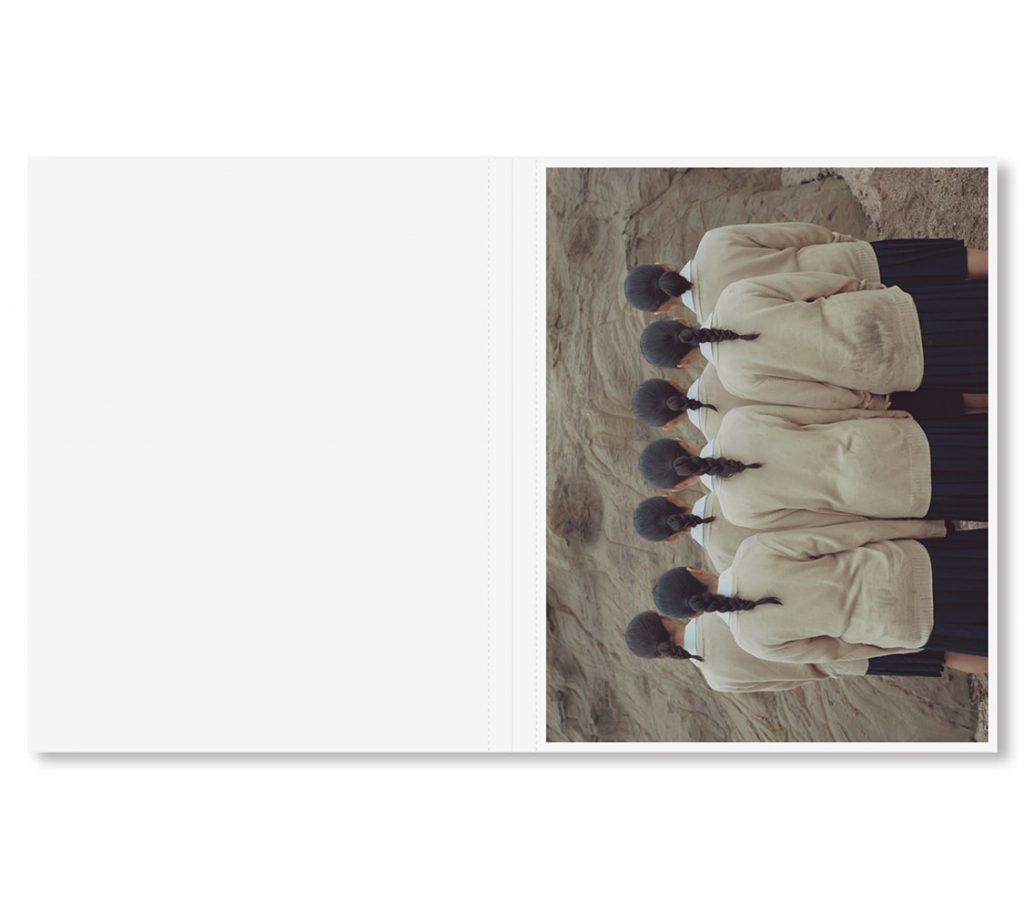

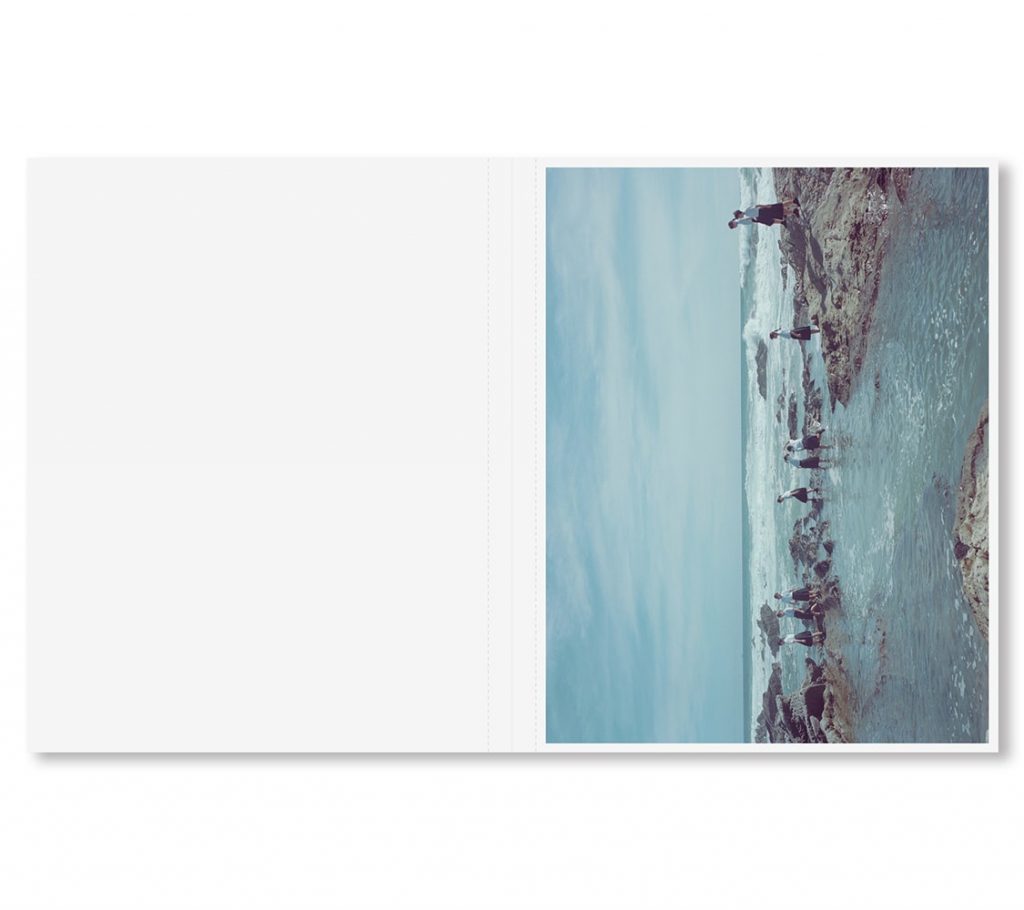

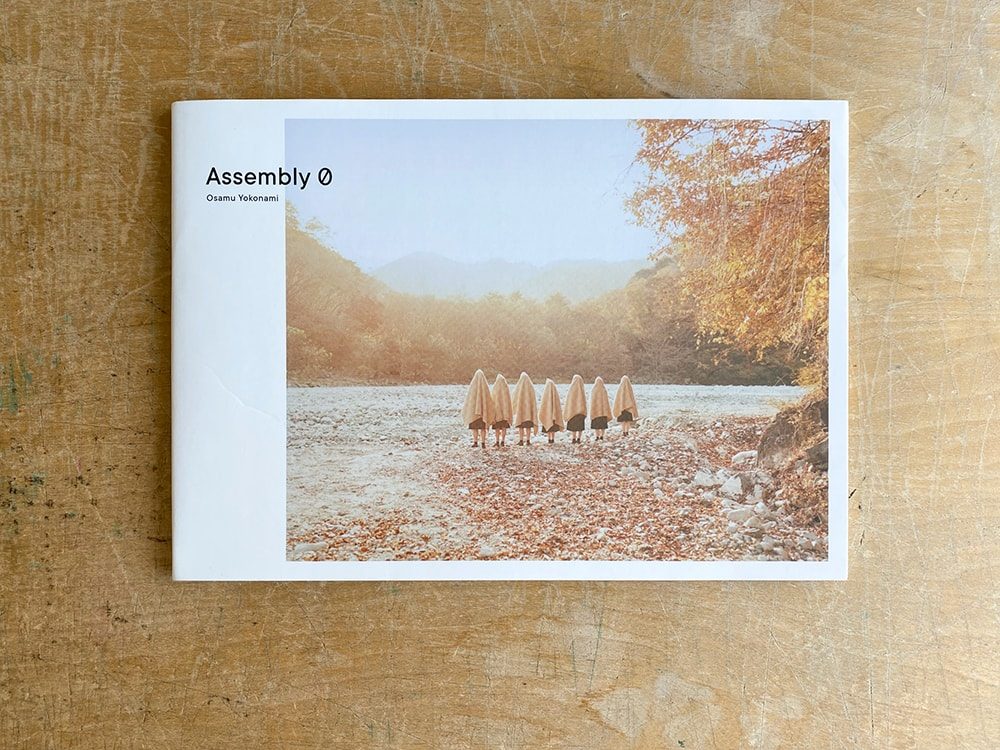

日常でも街中や駅で制服姿の中学生が集団でいるのを見かけると、個人としては見えないけど、集団としての強さがあるなと思ったんです。そこで、「Children」はカメラが寄ったけど、逆に「Assembly」は引いてみようと思いました。さらに彼女たちを人工物の何もない自然の中に置くことによって、その子たちが集団としてフィーチャーされて、人間本来の強さや少女性が浮き立つのではないかと考えました。最初は自分でもこれが良いのか悪いのか判断つかずに試しながらやっていましたが、知り合いに「スペースあるから何か展示しないか」と誘われて、展示と一緒に簡単な冊子を作ったらすごく売れました(『assembly』[2012年]、のちに『Assembly 0』[2018年]として再刊)。でも、これだけだと駄目だなと思って、続けて各地で撮っていきました。

『Assembly 0』(KUSAMURA、2018年)

―モデルさんたちは、実際の学生ですか?

そうです。できるだけリアルがいいので、撮影地の現地の子を集めて撮っています。海外の場合も、例えばニュージーランドに仕事で行ったときに、何日間か残って、コーディネーターの人に頼んで現地の子を集めてもらって撮影しました。できるだけ人工物が入らない場所を選んでいるので、ニュージーランドは自然が多いからロケーション的にも良いかなと。他にも海外ではタイのプーケットでも撮っています。

―現実の風景と人物を撮っているのに、どこかSF的なというか、もう一つの世界を想像させますよね。このシリーズは、松田青子さんの小説『持続可能な魂の利用』(中央公論新社)のカバーにも使われましたが、見る側がいろんな意味を読み込める余地のある作品なのかなと思います。

できるだけ顔を写さないようにして、個人がわからないようにしているからかもしれません。でも、モデルからしたら、自然の中を走ったりジャンプしたりして動き回らされるけど、顔を写さないので不審がられるというか……。

―「私たち何のために呼ばれたんだろう?」って。

そう。ニュージーランドでも、顔は写さないっていったら不審感を持たれて、使う予定はないけどたまに正面を向いたカットを撮ったりしたんでけど、最後ロケ場所から戻ってきて学校に着いたら、皆あいさつもしないで逃げるように帰っていきましたから(笑)。

自主レーベルでの出版活動と時間をかけて積み重ねること

―横浪さんの作品集の多くは、KUSAMURAというご自分のレーベルで出版されていますね。

最初の写真集は、公募展で大賞になって出版された『なんのけない』(新風舎、2007年)というものですが、それ以降は、意識していままでに自費出版で10冊以上出しています。評価は別にして、とりあえず撮ってみて自分で出すということをやり続けるしかないかなと思っています。試して、作品化して、世に出して、そのくり返しですね。自分のアシスタントにもよくいうのですが、撮っても世に出さないと誰にも見てもらえないし、見てもらわないと意味がないと思っています。

―近年は、Librarymanから海外でも写真集を出されています。

Librarymanから出しているのは、たまたまトニー(Tony Cederteg)が何かで僕の作品を見てくれて、コンタクトしてきたのがきっかけです。会ったことはなくてメールだけのやり取りなんですけど、これまでに4冊出しています(『SASAYAMA』[2015年]、『MizugiI』[2018年]、『Primal』[2019年]、『KUMO』[2020年])。向こうで作ると、流通的にもいろんな国に回るから、世界中の人が見てくれるのが嬉しいですね。せっかく良いといってくれて出せるチャンスがあるなら、何でもやるのが良いかなと思っています。

―反響はいかがですか?

やっぱり本を出してから、海外から問い合せも増えて、写真雑誌のインタヴューを受けたりもするようになりました。ロサンゼルスではギャラリーにも所属しています。向こうでは大きなサイズの写真が売れて、コレクターの方もいたり、有名なホテルのロビーに飾られたりもしてるんですよ。去年(2019年)は台湾に呼ばれて展示をしました。

―世に出した先に、評価がついてきて、いい循環ができていますね。

そうですね。だから、もし30代のときに気づかなくて仕事だけしていたら、何も残ってないだろうなと思います。もちろん生活も大事ですけど、いまは生活できて家族も養えて、なおかつ稼いだお金を作品撮りに使えればいいじゃないかっていう考えです。写真集を作るのはお金もかかりますけど、形に残るから、そのときに評価されなくても、あとでどうなるか分からないですし、こうやって積み重ねて残っていけばいいかなと。

―作品制作でほかに意識していることはありますか?

作品として作るときは、日本だからできることをと思っていますね。ヨーロッパとかの流行を真似しても意味ないなと思っていて、日本だから発信できることや、日本人の持っているアイデンティティを出せればいいと思っています。「Assembly」も、日本の制服は海外ではちょっと神秘的に見えるみたいで、宗教とか儀式みたいなものを連想するみたいです。それから、「日本で撮ると光の色が違う」と海外の人にはよくいわれます。プリントするときには肌色を常に気にしているので、そういう部分が関係しているのかどうなのか、自分ではわからないですね。

―最後に、いま取り組んでいる新作があれば教えてください。

「100 Children」「1000Children」で撮った子が、7~8年経って中学生になっていて、その子たちを同じシチュエーションでもう一度撮影して、子どものときの写真と対向で見せる「After Children」というものを作りたいと思っています。制服も同じデザインで大きいサイズを業者さんに作ってもらって、同じように果物を首に挟んで見せたくて。すでに70人ほど撮っているんですが、コロナになってから止まってしまって、これを作品化していきたいです。12~13歳になると、子どものときとは別人みたいになっているので面白いですよ。

―なるほど。それは誰も真似できない作品ですね。

さきほどもいったように、パッと撮って作品だというのは自分の中では違うんじゃないかという考えがあるので、これは時間をかけて取り組んでいるし、言葉で説明しなくても見ただけで伝わるものがあるんじゃないかと思っています。過去に撮っている1,100人の子どもたちの写真があるので、それをもとにほかにもいろんな形で見せていくことも考えています。

横浪修|Osamu Yokonami

1967年京都府舞鶴市生まれ。ユニークなアイディアと、透明感のある作風で注目を集める写真家。1988 年ビジュアルアーツ専門学校・大阪卒業。1989年文化出版局写真部入社。現在は独立し、数多くのファッション写真・広告写真・CDジャケットなどを手がけている。写真集『100Children』『1000Children』『Assembly』『Assemblysnow』『MIZUGI』など。

http://www.yokonamiosamu.jp/

https://www.instagram.com/osamuyokonami/

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。