世界を旅し、ファインダーを通して人と自然との関わりを翻訳し続けている写真家・津田直。写真家としての最初の10年間を一緒に歩んできたMamiya7で、時間をかけて被写体と深く向き合うプロジェクトを発表してきた。現在は京都に拠点を移し新たな表現の幅を広げる作品制作をしながら、大阪芸術大学客員教授も務めるなど、海外に行きづらい状況でも精力的に活動している。Mamiya7との信頼関係から、表現の領域を広げるFUJIFILM X-Pro2との出会い、そして作品について話を聞いた。

文=IMA

写真=堀井ヒロツグ

ずっと共にしてきたMamiya7で、二枚から一枚へ

―今日は二台のカメラをご用意いただきました。Mamiya7はいつ頃から使用されていたのでしょうか?

大学3年生くらいからでしょうか。僕にとってカメラは、自分の意思が共有できるものという感覚があります。自分の目となってくれるものだから、体の一部になっていくと思っています。中判カメラの比率が好きだったのもあり、その比率でいろんな機種を試しました。初めてMamiya7を触ったとき、身体的な相性が良く、直感的にしっくりときたんです。カメラのグリップを握ったときに、このカメラなら一緒にやっていけるだろうと感じました。

―これまでMamiya7だけをずっと使ってきたんですか?

これは同じ型で4台目になります。2001年にデビューしてからの10年間は、Mamiya7ともう一台サブのMamiya7の2台と、65mm、80mmのレンズそれぞれ一本ずつしか持っていなかったですね。それで10年ほど活動をしていた頃に、写真家やアーティストにそれだけでやっているの?って驚かれました。自分で制限をしてきたつもりもないけれど、何一つ物足りないということはなかったです。結果Mamiya7とはすごい信頼関係になっているんですよね。一緒に過ごしてきた時間があるからでしょうね。

―Mamiya7ではどのような作品を撮られたのでしょうか?

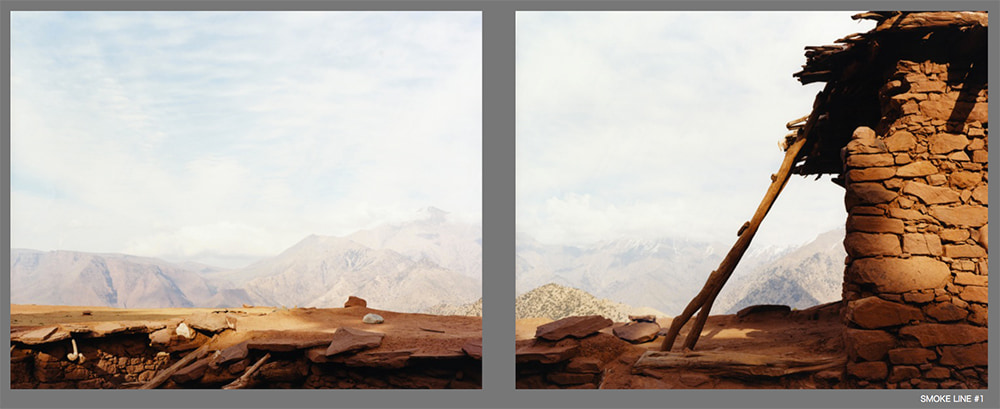

『SMOKE LINE』(2008年、赤々舎)は二枚組を基本としたシリーズですが、当時の僕は一枚で写真を発表することができなくて、組作品が中心でした。デビュー作『近づく』(2005年、hiromiyoshii)も2枚組か、3、4、5枚組などの組写真で構成しています。いまのように一枚で写真を発表できるようになったのは、2007年前後からだと思います。ですので、写真集『SMOKE LINE』の後半には単作品を撮り始めた頃の写真が一部収録されています。

―どうして二枚組でないと撮れなかったのでしょうか?

写真を撮り、発表しているのですが、同時に緩やかな時の流れを意識しておきたかったのだと思います。一枚目を撮って二枚目を撮るのに、例えば5分くらいかかることもあります。二枚組となった写真の中で時間が流れ続けている、風が吹き続けている、そういったイメージです。成立するまでにかかった5分という時間は消えずに写真に残っているんじゃないかって、信じているところがあるんです。いまもそう思っています。

―一枚で撮れるようになったきっかけはありますか?

「漕」という作品シリーズがあるのですが、そのシリーズを日本家屋を会場にした展覧会(「漕ぎだし」主水書房/大阪 2005年)を開催してほしいという依頼があって。展示空間を訪ねたら、床の間が単数形の空間に見えました。これは一枚じゃないといけない、ここに二枚並ぶのはすごい違和感だぞと。その展覧会を断るか、初めて一枚で発表するか。日本家屋のプロジェクトがなかったらまだ二枚組のままだったかもしれないですよね。

―どんな手法を使って撮影できるようになったのでしょうか?

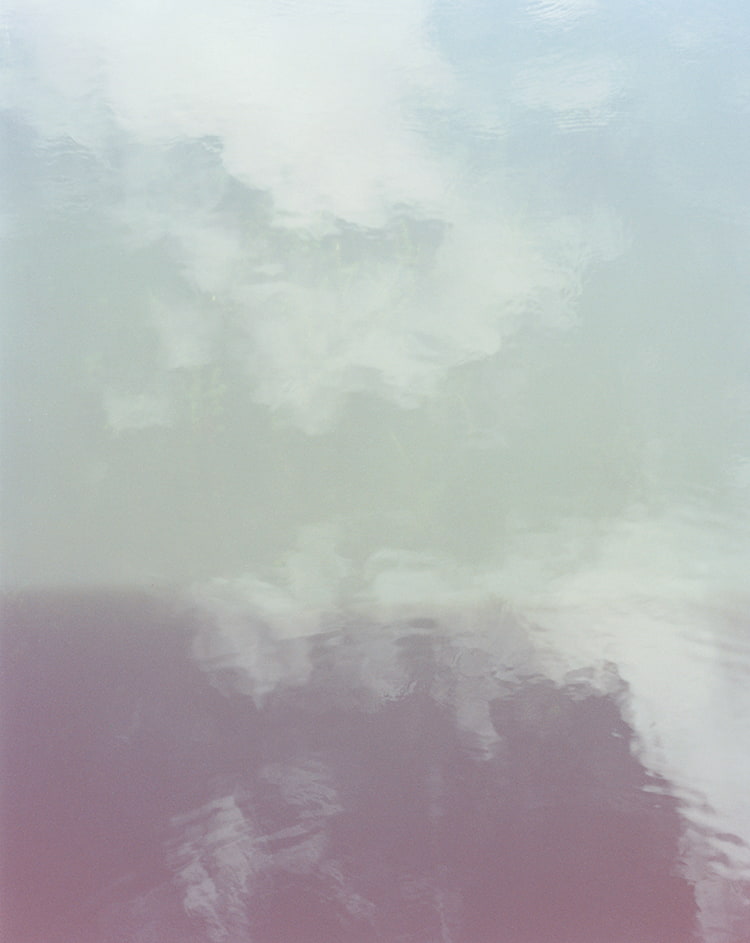

撮り続けていくうちにスローシャッターという技法にいきつきました。時間をつなぎながら表現してきた時間が長かったので、スローシャッターなら成り立つかもしれないなと。一枚の写真に、シャッタースピードを数秒から長いときには7分ということもあります。それでやっと一枚の写真で発表することができたのです。時間を写真の中に仕舞っておきたい、瞬間的に見たものを写し出すのではなくて、その場にある時間との関わりを含めて、写真と共に見てくれている人に手渡したいと思っています。

デジタルとフィルムの境界線を越えるFUJIFILM X-Pro2との出会い

―10年以上フィルムカメラで活動してきたなかで、デジタルを取り入れたきっかけはありますか?

夜の撮影ですね。それまでにいくつかデジタルカメラは使っていましたが、フィルムとデジタルの世界がなかなか一本に繋がらなくて。だけど、このFUJIFILM X-Pro2のカメラを使うようになったときに、違和感がなかったんです。フィルムだとかデジタルだとか、そんなに問題ではないかもって思えた。写真という大きなくくりのなかで、どちらを使ったとしても、自分の意思が伝えられるなと。写真集『Elnias Forest』(2018年、handpicked)ではフィルムとデジタルを織り交ぜて発表しています。

―フィルムとデジタルの境界線がなくなったんですね。

互いの行き来がスムーズになりましたね。またFUJIFILMのカメラは手元での操作感覚がアナログカメラの構造を受け継いでいるんですよね。フィルムの技術を培ってきたメーカーさんだからこそ、アナログのノウハウがデジタルに転換していったと感じました。実際に使っていると、デジタルカメラなんだけど、持ったときにアナログカメラなんじゃないかという錯覚が起きるほどです。

―FUJIFILM X-Pro2を使うことで、撮る作品に変化は見られましたか?

デジタルで撮った作品を展示していた個展会場で、先輩写真家の方に、これはフィルム(4×5)ですか?と聞かれたことがありました。印画紙でもフィルムの色の再現に近付くことができた証しですね。使用する印画紙の面質にもよりますが、僕も実際に印画紙に焼き付けた際に、もはや見分けがつかないかもと感じていて、普段中判や大判フィルムでお仕事をされている写真家の目にも届いたのだと感じたときに、技術の進化を実感しました。デジタルかアナログかという違いも超えて、一枚の写真作品として見ることができるというか。それはメーカーさんの力でもあるし、僕が考えてきた写真で伝えたい部分が機材とうまく関係性が成り立って、しかもちゃんと身体の一部になっていて、それを表現できたっていうことですよね。

身体で距離を測るからこそ残る記憶の濃度

―Mamiya7では単焦点のレンズをずっと使用されているんですね。

そもそもズームレンズがありません。FUJIFILM X-Pro2はズームも使っていますが、このMamiya7は単焦点です。Mamiya7は覗いたときにどこまで写るかという視野が、覗かなくても頭の中でわかっています。単焦点とズームの大きな違いは、カメラのレンズで距離を測るか、人間の体で距離を取るのかということでもあります。僕みたいにその被写体と深く関係を持とうと思うと、より身体的であることが重要になってきます。

―どうして身体で距離を測った方がいいのでしょうか?

写真家が写真を撮るときに、被写体とどのようにして関係を築いたのかということは、見る人が見れば伝わるものだからです。例えば動物だったら、ズームだと気づかれないうちに遠方から撮れるけど、この単焦点だと実際に被写体との距離を測り、近付かないといけない。そうすることで撮ったときの意識が記憶レベルに達して、より自分の身体に写真が仕舞われていく感じがします。ズームを否定するわけじゃないけど、写真家にはそれぞれ流儀があるように思います。

見ている、見えているという経験が、蓄積されていくという感覚に近いのかもしれません。『SMOKE LINE』の展覧会を開催していたときには、観客の中にも同じようなことが起こりました。2枚を横並びで合わせて2mほどの大きさに引き伸ばし発表していたんですが、その写真を立ち止まってずっと眺めている人がいました。あとでその方が、まるで風景の前に立っているようだったと話してくださったんです。それは僕がレンズを通して経験した濃度が写真に仕舞われていて、見る人によって開かれていった瞬間だったと思います。

『SMOKE LINE』資生堂展覧会カタログ

扉の向こう側に時間と経験を詰めて

―この最新作『やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる』についてお話を聞かせてください。

これは3.11からちょうど10年経ったときに、東北で起きたことを僕なりに言葉と写真で編んで形あるもので残したいと思いました。僕の中で3.11という痛みへの静かなレクイエムとして、手紙に思いを託すようなイメージで制作しました。

『Eventually, Deer Become Men / Eventually, Men Become Deer #1』

―これは鹿の角でしょうか?

東北の石巻で出会った猟師さんに協力してもらい、角をお借りして森に角を差し出すようにして、撮った一枚です。芸術祭への参加をきっかけに、現地では滞在制作をしていたのですが、初めはあまり写真を撮らずに、猟師さんの狩猟について行ったり、一緒に獲ったばかりの鹿の生肉を食べたりして過ごしていました。その猟師さんの仕事場に行ったら、鹿の角が足元にたくさん置いてあるんです。その鹿の角を撮影用に数本借りてもいいですかってお願いしたときに、その鹿の最後はね、って仕留めたときにその鹿がどんな鹿だったか、そのときどんな気持ちでいたのかということなどを話してくれたんです。猟師さんは獲った鹿のことをすべて覚えていたんですね。あぁその鹿は、実は小鹿の姿が見えたから撃つのを迷ったのだけど…でも獲らないといけない瞬間だったから、痛みが一番少ないように一発で仕留めて獲ったんだとか。その猟師さんとの出会いが大きくて、鹿っていうくくりで束ねて命を見るんじゃなくて、命を一頭一頭数え続けている猟師の生き方に触れたことで、写真を撮ろうと身体が反応したんですよね。角を借りて、鹿がもともと生きて動いていた森の獣道に持ち帰って、この命との繋がりを忘れまいとして写真を撮りました。

―津田さんの写真が持つ、静けさの奥にある温かさの感覚に納得がいきました。

自分の撮っている写真と長く向き合っていきたい、と常に思っていますね。見ることと、見続けていくことは少し違うとでもいうか…片手ではなく両手で世界を掴んでいきたいという思いがあるのかもしれません。僕はこの本の初めに「あなたのすきとほつた ほんたうのいのちと はなしがしたいのです」と書きました。それは、自分への戒めの言葉であると同時に、ひとつの命、ひとりの人へ向けてのメッセージでもあります。

『やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる』

―そのように時間をかけて対話をして経験し、写真一枚の濃度が濃くなるんですね。

写真を撮るということは、カメラを使い、世界を何らかの形で切り取り、ネガもしくは、デジタルのデータとして保管するということです。そして、再び自らの手でもって、一度仕舞ったイメージを引き出す行為とも言えます。写真はそうやって引き出すものなんだと思います。写真ってパーっと見て終わりではなくて、むしろ扉になるべきなんですよ。扉になっていかないと人は立ち止まらないし、ずっと見つめてはくれないと思います。そのスタートラインにカメラがあるので、まずカメラと自分との信頼関係が成り立っていないと、写真を見る人まで思いは届かないのではないかと思っています。

―これからの活動について教えてください。

今春から拠点を京都に移しました。理由はいろいろありますが、日本の文化を自分の中でとらえ直したいというのがあったり、これまで展覧会ベースで活動してきたけれど、紙の文化が千年以上続いている古都で紙の可能性を見つめ直したいなと思ったりしています。

あとはこの状況なのでもう少し先になるかもしれませんが、リトアニアの旅の続きに出掛けたいと思っています。そこで待ってくれている人がいるので。また再びチベット密教が伝わるブータンにも戻りたいな。海外のプロジェクトに関しては様子を見ながらですが、しばらくは国内で予定しているプロジェクトを実現させながら、ときを見てより遠くへも目を向けていきたいと思っています。

津田直|Nao Tsuda

1976年神戸生まれ、京都在住。世界を旅し、ファインダーを通して古代より綿々と続く、人と自然との関わりを翻訳し続けている。文化の古層が我々に示唆する世界を見出すため、見えない時間に目を向ける。主な作品集に『SMOKE LINE』(赤々舎)、『Elnias Forest』(handpicked)などがある。2010年、芸術選奨新人賞美術部門受賞。大阪芸術大学客員教授。2021年10月30日〜11月23日に開催される芸術祭「のせでんアートライン2021」にて音楽家・原摩利彦さんとの共作を発表予定。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | handpicked |

| 価格 | 2,530円 |

| 仕様 | A5変形判(中綴じ・蛇腹折)/210mm×155mm/40ページ |

| 取扱先 | |

| URL |