東京都美術館で6月10日~7月2日、「都美セレクション グループ展 2023」において3人展「イメージの痕跡 ー記憶とリアリティのあわい」が開催された。ドイツのカールスルーエで学んだ写真家1人と画家2人が寄り合って、写真と絵画をミックスして展示。2つのメディアの境界が淡くなる試みだった。出展した写真家の村上亘は日本で生まれ、殆どを海外で過ごして来た。写真と絵、日本と西洋が混じり合う作風はどう生まれたのか。

ポートレート撮影・瀬沼苑子

文・IMA

絵画から写真の世界に

ー「イメージの痕跡 ー記憶とリアリティーのあわい」展の概要と、出展されたシリーズについて教えてください。

この展示は小林丈史さんキュレーションによる企画です。タイトルは、イメージという言葉を、実物を投影した意味や思考の過程で再現された象徴だったり、また私たち参加作家の持つ概念の印象として捉えています。

ご一緒した鹿野震一郎さんと森島巴美さんとは、お互いの区切りを設けず、作品が溶け合うように並べています。彼らの絵画の間に私の写真が差し込まれたときに新しく見える、強調される作品を厳選して展示しました。ドイツで制作した作品をメインに、日本でも撮った作品を選んでいます。

ー画家2人と合同というのは珍しいですね。

2人の間に作品を置いたことで、私の写真はとても絵画から影響を受けていることを実感しました。私はもともと絵画を学びたくて2007年渡独し、国立カールスルーエ造形大学で学ぶうちに写真に移行しました。そのため、初期は写真にペインティングした作品を制作していました。

今は写真に特化していますが、ヴィジュアルアート全般に興味を持っていて、写真の役割や新しい表現方法をいつも模索しながら制作しています。

ー絵はどんなものを描いていたんですか?

抽象画です。

ー写真は具体的な何かが被写体として必要ですが、抽象絵画から写真に移行することで違和感を感じませんでしたか?

まず風景写真から始め、その上に色を塗るなどペインティングの手法で作品をつくっていました。風景は具象ですが、ペインティングすることで抽象化させる意図があります。

ただ一時期ペインティングから離れた時期があります。アトリエにこもって制作するというスタイルが閉鎖的に感じてしまって。私には、外に出ていろんな人に会って、写真を撮ったりインスピレーションを受けたりしながら作品をつくっていく方が合っているのかなと。

ー写真と絵画の境界はどこなのか?とよく議論になりますが、どう考えていますか?

違いもあり、接点もあると思います。

カールスルーエ州立美術館のコミッションワークで19世紀の画家カミーユ・コローの展示に合わせて作品を制作したことがあります。コローをリサーチすると、彼は風景をスケッチしてアトリエに持って帰り、それをコラージュするように絵を描いていたことがわかりました。とても幻想的な風景画を残しています。

私はその幻想的な作風に興味を持って、彼がアトリエを構えていた付近の森を撮影し、それを美術館の壁紙として印刷してその上に更にペインティングを施した空間的な作品をつくりました。写真から絵画へと少しアプローチできた経験です。写真で制作意図をどう作り、伝えられるか、と意識し始めたきっかけになりました。

ー写真を空間的に捉えていらっしゃいますね。3人展でも大きなプリントがありました。

東京都美術館の空間を3Dスキャンし、作品配置をCGで検討した。協力: 株式会社藤原建築

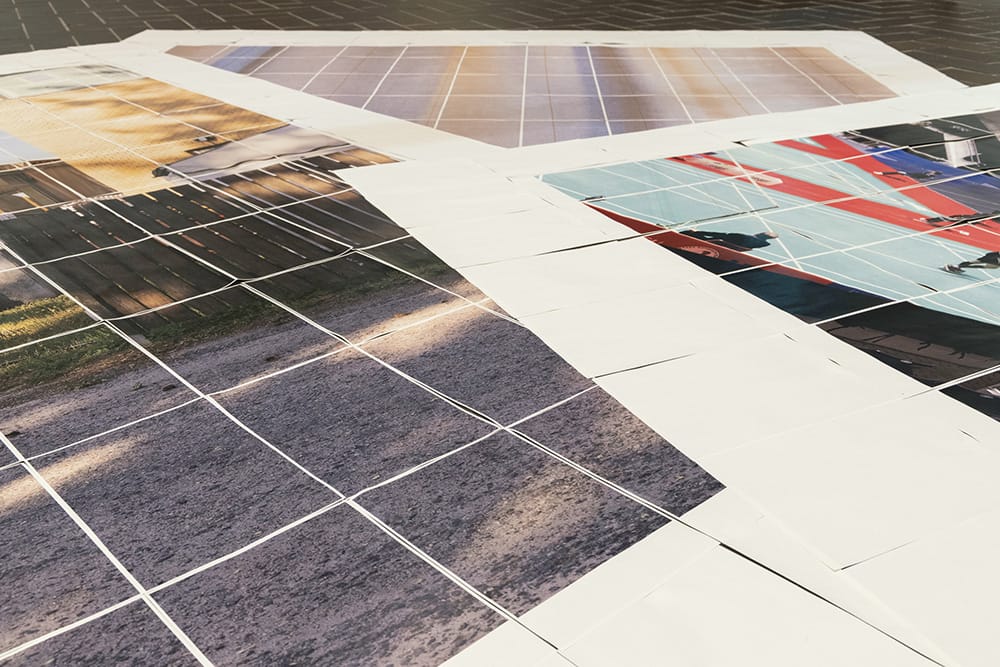

キュレーターの小林さんが建築出身で、東京都美術館は前川國男さんの設計ということもあり、空間性を意識しました。例えば写真を分割してA4プリンタで出力して繋いだ『パズルプリント』シリーズは、壁の大きさとプリントの大きさ、床の目地と余白の太さを合わせたり、ギャラリーが中庭空間として作られた場所なので配置もCGでかなりスタディして見え方を検討しています。

ーパズルプリントは出力によるズレが面白いですね。

写真を破ったり、カットしたりする作品をよくつくっています。普通に綺麗なだけでは面白くありません。美とは何か?なぜそれは美しいのか?

こう考えるようになったきっかけは、カールスルーエで学んでいる間、イタリア人とドイツ人のハーフの先生に師事したことからです。私はそれまで、見た目が綺麗な作品をつくることがアートだと思っていました。しかし先生は、イタリアは長い美術の歴史があり、更に街中にも普通に美術がある。なのでそういうただ美しい作品を現代でつくっても意味がない、新しい美を生み出すことが必要という考え方でした。

それから写真で何か新しい表現ができないかと模索するようになりました。

具象で抽象な東京オリンピックのドキュメント

ーとてもコンセプチュアルですね。一方、東京オリンピック2020の前後の街を撮った『In Search of Colors』は打って変わって具象的な写真です。

被写体は具象でも、コンセプトは抽象と考えています。街の色はアイデンティティー、特色です。2019年から来日して、東京オリンピックに関連した渋谷や有明、千駄ヶ谷などを撮影しました。東京の色というのはとても抽象的と感じていて、ドキュメンタリーのアプローチでつくっています。

建築史家、美術史家、キュレーター、音楽家、大使など専門家にインタヴューし、彼らの意見を聞いて撮影していきました。

ー制作を通じて東京の色はどのように見えましたか?

新しいビルが建つなど変化はあるのですが、私が日本にいた16~17年前とそんなに変わらない印象でした。道端で出会う人々も当時とあまり変わらない雰囲気です。なんだかタイムスリップしたような気分でした。作品は建築現場のシーンが多いのですが、多分変化を大きく感じられるから惹かれたのだと思います。

ー意外に変化が見られなかったんですね。

私は昭和生まれですが、東京には古い団地やビルがまだ残っていて、懐かしさを感じたんです。その隣に新しいビルが建っていたりして、すごく不思議に見えたり。日本は錆びが印象に残ります(笑)。昭和、平成、令和という年号の区切りを建物から感じるんです。それが懐かしさを覚えます。

私は日本で生まれて幼少期は団地に住んでいました。工業地帯でそっけなくて出たくて仕方なかったんですが、30年経ってみると、それなりの特色があると感じています。

ー『In Search of Colors』は日本再発見になりましたか?

そうですね。もう少し、生まれた国である日本に近づきたい気持ちがあるので。撮影を通していろんな人と繋がりましたし。自分1人で完結する絵画では出来ないことです。

『In Search of Colors』は写真とテキストが入ったブックにまとめたいと思っています。また、今回の展示で写真をプリントしないと制作が終わった感じがしないことが分かったので、展示もしたいですね。

写真は引き伸ばしたり、縮小したり、複製もできる。絵画よりいろいろ出来ます。そこが利点です。空間をどうつくっていくか?写真を空間で、見るだけではなく体験してもらうことが大事だと思っています。その空間に合わせた展示ができたらいいですね。

プロフィール

Wataru Murakami

1983年愛媛県松山市生まれ。横浜で幼少期を過ごし、カナダ、アメリカで育つ。2006年上智大学比較文化学部を卒業し、渡独。ドイツ・カールスルーエ造形大学でエルガー・エッサー、アルミン・リンケ、マイケル・クレッグに師事し写真、メディア・アートを学び2016年卒業。現在ドイツ・ベルリンに在住。

https://watarumurakami.com/