今年で第7回目となる国際写真祭「KYOTOGRAPHIE」。京都を舞台に、国内外からアーティストが集結し、さまざまな展示が行われる1年に一度の写真の祭典だ。2019年度のテーマは「VIBE」。心の動きや時代の空気など、目に見えないもの同士がつながることでもたらされる共振や共鳴を伝えたいという。毎年ユニークなアーティストが選ばれ、1日ですべて見てまわるには時間が足りなくなるほど豊富なラインナップの展示が開催される中から、マストチェックな展示をご紹介。

文=酒井瑛作

写真=©︎ Takeshi Asano – KYOTOGRAPHIE2019

両足院(建仁寺山内)

アルフレート・エールハールト「自然の形態美―バウハウス100周年記念展」

毎年、畳の空間や日本庭園と写真の組み合わせが新鮮な建仁寺の両足院では、ドイツの前衛写真家アルフレート・エールハールトの作品が展示されている。同じくドイツのバウハウス100周年を記念しているという。4つある作品のうちのひとつ、「Das Watt(干潟)」は1933年から1936年の間に制作されたシリーズ。北海の波や風が砂に描くパターンを写し出したランドスケープとなっている。キュレーターを務めたソニア・フォスが「作品とお寺にある雰囲気は、自然との融合という点で共鳴するところがたくさんある」と説明するとおり、ミクロとマクロを行き来する自然を抽象化した視点は、庭園に息づく日本の美と通じ合うものがある。建築家・遠藤克彦が手がけた展示デザインでは、畳が黒色のものに変更され、作品に流れる静謐な空気を際立たせるソリッドな空間となっていたのが印象的だった。

二条城 二の丸御殿 御清所

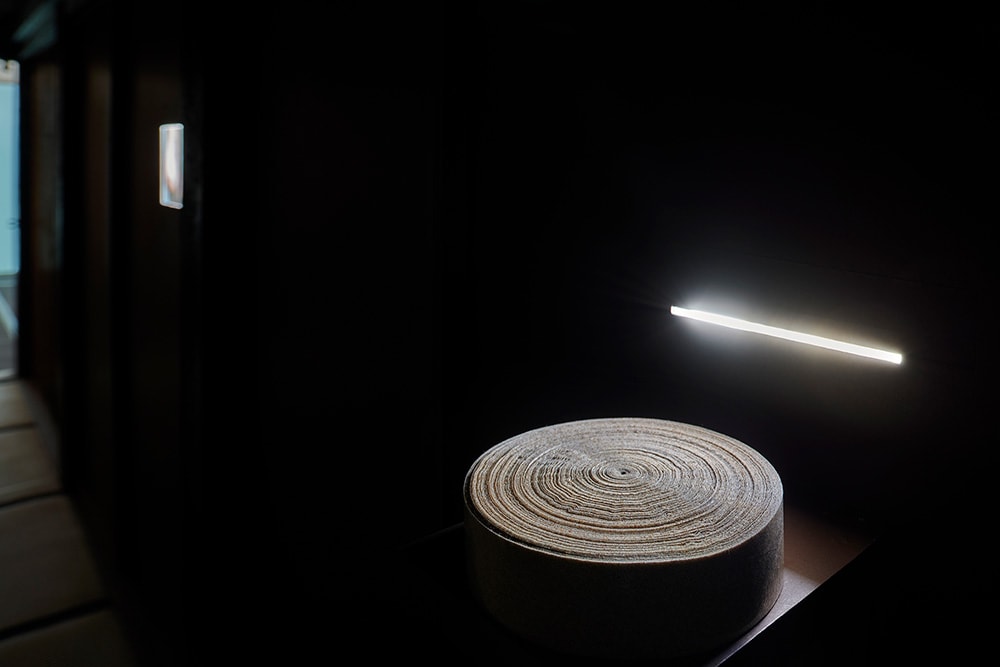

イズマイル・バリー「クスノキ」

フランス・パリとチュニジア・チュニスを活動の拠点とする美術家イズマイル・バリーは、二条城内にかつてあったという台所に続く建物(=御清所)を最大限に生かす作品を展示。会場内に写真作品はなく、建物自体をカメラに見立てるという大胆な試みがなされている。バリーは「展示で一番重要なことは、建物の外で動いている人生、自然、地形を、どのように建物内の展示と融合させるかということでした」と話す。写真の原理である「Photography(=光で像を描く)」を体現するかのように、光を取り入れると同時に遮る、木造建築特有の「戸」の構造を作品に転用し、写真の成り立ちそのものを体験することができるような仕立てとなっている。こういった手法からは、昨年、東京国立近代美術館にて回顧展が開催されたことが記憶にも新しいゴードン=マッタ・クラークの一連の作品やホンマタカシ「The Narcissistic City」を思い出させる。ちなみに、タイトルの「クスノキ」は、建物の外に立つ1本の木から着想を得ているそう。

嶋薹ギャラリー

ヴェロニカ・ゲンシツカ「What a Wonderful World」

2017年Foam Talent Callに選出されたヴェロニカ・ゲンシツカによる展示「What a Wonderful World」は、1950〜60年代アメリカのストックフォトに奇妙なフォトコラージュが施された「Traces」シリーズに、同作品のコンセプトを引き継ぐインスタレーションや立体作品が加わったもの。外観は京都らしい町家建築の見た目だが、中に入るとまるでテレビ番組のセットかのような典型的なアメリカの家の空間が再現されており、そのギャップに驚く。キュートかつどこか皮肉めいた印象を受ける作品についてゲンシツカはこう語る。「(ストックフォトの)アメリカの写真は、すべてが完璧に見えます。それらは、いかに完璧な生活を送っているかを個人が発信するInstagramやFacebook上の現代の写真と通じるものがあるのです」。一見、ファニーな表現ながらも、同時に現代への批評性が込められた作品群の絶妙なバランス感を楽しみたい。本展のために制作された立体作品も必見。

誉田屋源兵衛 竹院の間

「ピエール・セルネ&春画」

2019年3月、銀座シャネル・ネクサス・ホールにて開催されていた「ピエール・セルネ&春画」からパワーアップし、春画のラインナップがさらに充実。会場となる誉田屋源兵衛 竹院の間では、ピエール・セルネによるシリーズ「Synonyms(同義語)」と春画とが交互に現れる構成となっており、両作がテーマとする「性」にまつわる表現の多様さを体験することができる。セルネは、さまざまな性別のカップルの性行為を抽象化した作品にこんなメッセージを託す。「思っているよりも私たちはみな同じで、世界中で同じことをしている。それがわかれば、お互いをもっと容認し合うことができるのではないか、ということを伝えたいのです」。許容の精神を示す彼の態度は、タブー視されやすい性表現に対する姿勢とも重なる部分がありそうだ。「ポルノグラフィー」と断定してしまうのは早計と言えるだろう。もともとニューヨークのメトロポリタン美術館で見かけた掛け軸から着想を得たという本シリーズと資料的な価値も高い春画の奥深きコラボレーションを、じっくりと読み解いていくのがオススメだ。

京都文化博物館 別館

アルバート・ワトソン「Wild」

今年度のメインビジュアルとなっている坂本龍一のポートレイトが印象的だが、他にもデヴィッド・ボウイ、ミック・ジャガー、アルフレッド・ヒッチコックなどそうそうたる被写体が並ぶアルバート・ワトソンの展示「Wild」。40年以上にわたるキャリアを総ざらいするかのような作品群を引き立たせるのは、天井高10m以上のスペースを仕切るランダムな壁面構成。各年代の時間の流れの中で、独特の視点から制作されてきた作品の変化のありようを反映しているという。いずれの作品も1枚でコンセプトが伝わってくる明快かつアイコニックなイメージだが、特にフェティシュともいえるほどのライティングの緻密さには目を奪われた。ビジュアルへの職人的なこだわりは、昨年度、同会場で展示を行ったジャン=ポール・グードと同様、コマーシャルとアートの境界線を軽々と飛び越えていく普遍性を作品に与えている由縁といえそうだ。

誉田屋源兵衛 黒蔵

ベンジャミン・ミルピエ「Freedom in the Dark」

時間と空間をテーマに掲げ、振付師、映画監督、元プロダンサーとして活動してきたベンジャミン・ミルピエ。ダンスを中心とした活動と同時に20年間写真を撮り続けてきた。今回展示される作品は、ダンサーが被写体となり、近年拠点とするロサンゼルスの路上をとらえたモノクロのスナップ写真。昨今のアメリカの状況を受け、ミルピエは「政治的に暗い状況の中で自分をどう解放していくかを写真で表現しています」と語る。都市・社会においてダンスという身体行為を通して、いかに自由意志を獲得していくかという点を考察し、その変化が現れるもっともピュアな姿を写真に収めようとしているという。会場となる誉田屋源兵衛 黒蔵は、2F、3Fと展示空間が分かれているため、別フロアで展示されている映像作品なども見逃さないようにしたい。

ASPHODEL

ヴィック・ムニーズ「Shared Roots」

毎年、シャンパーニュ・メゾン「ルイナール」が実施するコラボレーション・プロジェクトに招かれたのは、ブラジルの現代美術家ヴィック・ムニーズ。アーティスト・イン・レジデンス形式で、葡萄の育成から収穫、醸造までのプロセスを直接見聞きすることで得たインスピレーションをもとに作品を制作した。さまざまなマテリアルを用いてイメージをつくり出すスタイルは今回も健在で、ブドウの木や木炭が素材として選ばれている。描かれているのは、なんとブドウの木の幹。シンプルなアイデアだが、木で木を表現することで生まれる異なるスケール感の重なりが面白い。ぜひ直接現物を見て、ディティールを確かめてみてほしい。

y gion

アルベルト・コルダ、ルネ・ペーニャ、アレハンド・ゴンサレス「彼女、私、そして彼らについて」キューバ:3人の写真家の人生と芸術

近年、長らく断絶してきたアメリカとの国交回復により大きな転換点を迎えたキューバは、過去にも多くの変化に直面してきた。そんな激動の歴史の断片を体現する3名の写真家による展示は、リレーのバトンをつなぐようにして1920年代、1950年代、1970年代と各年代に生まれた彼らの3部作の物語として3フロアにわたって構成されている。いずれもパーソナルな視点がにじむ表現を通して、社会と個人の生が分かち難く結びつている様をリアリティとともに感じることができる。同時に、写真というメディアが社会においてどのような役割を果たしてきたかを理解する手立てにもなるだろう。非西洋圏に息づく文化や美術を理解するうえでとても重要な機会といえるのではないだろうか。

堀川御池ギャラリー

岡原功祐「Ibasyo―自傷/存在の証明」

堀川御池ギャラリーでは、「マグナム・ライブラボ:実験的な滞在制作型プログラム」、パオロ・ペレグリン「Antartic/南極大陸」などが展示されているが、特に注目したいのは、岡原功祐「Ibasyo―自傷/存在の証明」。約8年の歳月をかけて撮影・取材が行われたこのシリーズは、自傷行為に苦しむ女性5名を撮影したドキュメンタリーで、2018年には写真集として出版された。展示構成は、小さな部屋をイメージした空間が5つ並び、部屋と部屋をつなぐ空間は暗闇に包まれている。展示デザインを担当した木村俊介は「訪れた人が部屋を渡っていくと、自分の方向感覚がわからなくなったり、居場所がわからなくなるような効果が生まれるようにと考えました。写真を通して感じることと、空間を通して感じることで自分の居場所がどこにあるのか、自分の存在みたいなものをもう一度見直すことができたら」とその意図を説明する。写真を通して現代社会が抱える闇とどのように対峙し、そして、どのように寄り添うべきか、考えさせられる内容となっている。

Sfera

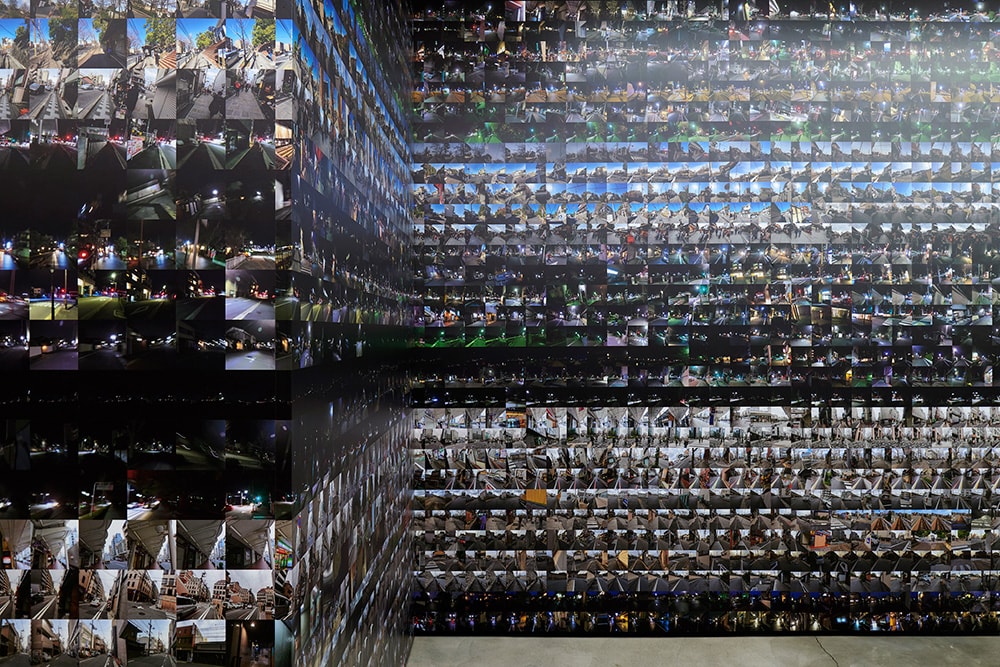

顧剣亨「15972 sampling」

「KG + Award 2018」にてグランプリを受賞した顧剣亨の展示「15972 sampling」は、GoPro(アクションカメラ)を自らの肩に装着し、合計52時間、京都の街中を歩き続けた記録だ。15972枚におよぶ膨大な写真は、空間を埋め尽くすように配置されている。キュレーターを務めたパスカル・ボースはこうした撮影スタイルに対し「近代の頃から、アーティスト、特に写真家が立ち止まらず写真を撮り続けるという作品はさまざまな形で作られてきました」と過去の試みから補助線を引く。カメラの小型化やメモリーの増加といったテクノロジーの発展から導き出した、ひたすら歩き続けるという行為は、撮影を「パフォーマンス化」すると同時に、膨大なイメージによって都市のありのままの状態を露呈させている。

京都新聞ビル 旧工場跡

金氏徹平「S.F. (Splash Factory)」

現代美術家・彫刻家である金氏徹平が制作した作品「S.F. (Splash Factory)」は、会場である京都新聞ビル 旧工場跡からインスパイアされ制作されている。「この工場に来て面白いと思ったのが、壁に飛び散っているインクの染み。それが具体的な情報だったり、新聞になっていったりしたものからこぼれ落ちてしまったものであり、それが長い時間をかけて積み重なっている。そのインクのイメージに影響されて作品を作りました」と金氏が語るように、新聞というメディアの特性に着目し、写真・映像作品およびインスタレーションを構築している。もともとコラージュ的手法を用いているためか、新作となるインクのレイヤーが重ねられた作品は、ベースとしている彫刻作品とまったく違和感なく接続されていた。また、映像作家、音響作家、照明作家とのコラボレーションにより、空間全体が巨大なインスタレーションとなっていた点は、「KYOTOGRAPHIE」最大の魅力である、ここでしか見ることのできないエクスクルーシブな展示を実現している最良の事例ではないだろうか。ぜひ足を運んで体験してほしい。

| タイトル | |

|---|---|

| 会期 | 2019年4月13日(土)〜5月12(日) |

| 会場 | 京都市内各所 |

| 料金 | 【パスポート(会期中有効)】一般:4,000円/学生(大学・高校・専門学校):3,000円 |

| URL |

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。