6年をかけて山へと入り、ポートフォリオ形式の作品集『いのちのうちがわ』を刊行した石川竜一。2016年に「CAMP」を発表した以後も撮影を続け、山の中の狩猟で出会った自然、そして動物、ひいては生物全般の根源的な「生」をとらえた意欲作となる。生々しくも美しい動物の臓器を写した写真は、力強くもありながら、イメージの先に何を見るのかを私たちに問いかける。キュレーターの若山満大が聞き手となり、作品を作る過程での葛藤や矛盾を経てたどり着いた、現在の境地に踏み込む。

文=若山満大

写真=野村恵子

においが目の前にある

若山満大(以下、若山):『いのちのうちがわ』は、6年間の山行で撮られた写真で構成されているそうですね。そもそも、なんで山に入ることになったんですか?

石川竜一(以下、石川):きっかけはSLANTの日村征二さんからの提案でした。「やったことのないことをやってほしい。そこでどんな写真が出てくるのか見てみたい」と。それまで街で撮ることが多かったから、行き先は山ということになって。それで、山行の先導をサバイバル登山家の服部文祥さんにお願いしようということになったんです。

若山:服部さんに初めて撮影の相談をしたとき、どんな話をしたんですか?

石川:服部さんは「連れて行くのは構わない。でも、命の保証はしないよ」とはっきりいいました。「そのあたりは自己責任だから」と。大した覚悟もないまま話を持ち掛けた僕は、それで一気にビビってしまって。ああ、やばいことになったなと思いましたね(笑)。

若山:山に入るってただでさえハードなのに、普通の登山道でもないところを歩いて、さらに自給自足生活するわけですよね。

石川:最低限の装備で、最長一週間くらい山中で狩猟生活をして過ごします。2015年から断続的に山での生活を繰り返すなかで、自分が経験したことは何だったのか。『いのちのうちがわ』を編むにあたって、あらためてその過程を振り返りながら写真を選んでいきました。

若山:被写体はどういう基準で選んでいったんですか?

石川:気になったもの、目についたものから撮っていくという感じでしたね。とはいえ、撮影データを最初から見返してみると、狩猟をジャーナリスティックに撮った説明的な写真も結構ありました。ただ、狩猟の既存のイメージをなぞっても意味はないので、そういうまとめかたをしようとは思わなかった。それよりも核心的に思えたのは、服部さんに初めてシカの内臓を手渡されたときの印象でした。そのとき、自分がものすごく戸惑ったことがずっと引っかかっていて。

パッパッと腹を開いて、首を切って血抜きして、内臓を取り出して…。服部さんが血に濡れた内臓を僕にほいっと渡したんですよ。腕の内側がシカの血で真っ赤になって、重みを感じて、においが目の前にあって。そのとき初めて内臓を写真に撮ろうと思いました。雪の上に内臓を置いて三脚立てて撮ってみたら、予想以上のものが写っていて。これは何かあるなと。

若山:写真集を見る側からすると、そこまで戸惑いのようなものは感じられなかったですよ。むしろよく考えられている印象を受けたし、計画的に構成されたように見えました。写真から受ける印象といま聞いたエピソードが真逆で面白いですね。

石川:そもそも自分の感情が反映されたような、生々しい写真は外しているんですよ。自分の戸惑いを伝えることが目的ではないので。写真で僕の感情を説明してしまうと、そこにいた自分自身を表現してしまうじゃないですか。自分の情動よりも、内臓そのものが持っている、即物的な情報をかたちとして表したかった。とはいえ、一回一回の機会にそこまで考えているわけでもなくて。内臓を置く場所を決めるにしても、かなり瞬発的にやってます。

若山:具体的に、撮った写真のどのような部分に「自分が写っている」と感じましたか?

石川:例えば、アングルで被写体に対する自分の位置の取り方がわかるし、そこに自分の感情が見えるときがあります。あるいはブレとか、なんらかの動きが写っていれば時間が表現される。そういう痕跡の一つ一つが僕自身の置かれた状況を説明して、ひいては僕の存在を示唆する。今回はそういう要素を極力省いたつもりです。

「本当のこと」を伝える技術

若山:『いのちのうちがわ』は臓器の写真を軸に構成されていますが、そこに注目した理由について教えてください。

石川:まずは、単純ですけど、美しかったからですね。この完成度は何だろうって驚かされたんです。こんなに合理的で、見ていていろんな感情が湧いてくるものは、世の中探してもないんじゃないかと思うくらい。

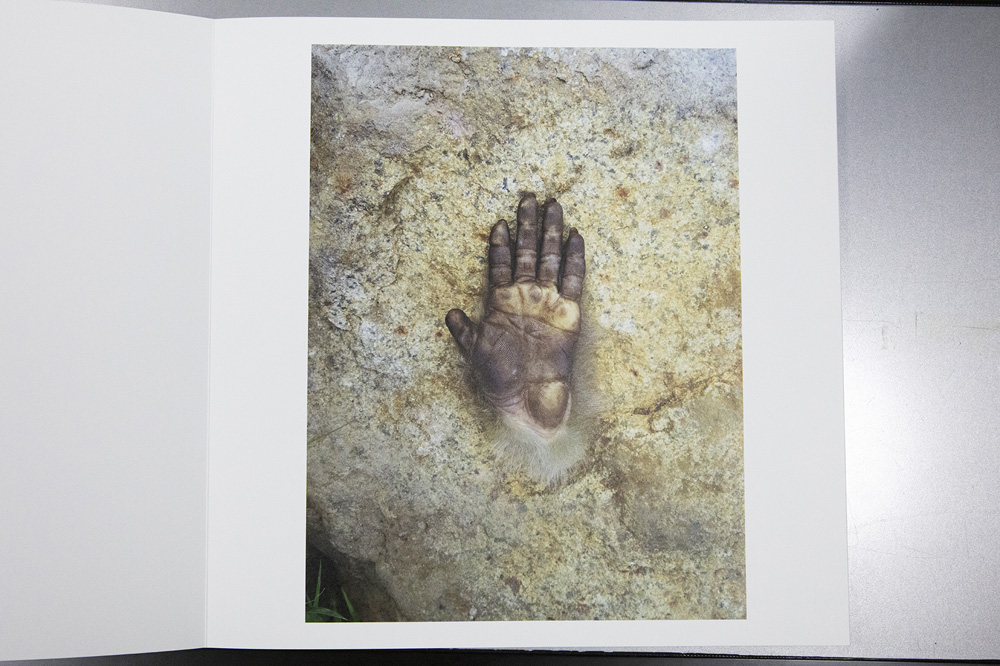

もうひとつ強調しておきたいのは、どの動物にも共通するかたちを臓器に感じたということです。そこに動物と人間の近似性が見えました。写真集のなかには臓器の写真に加えて、動物の死骸や四肢の一部を撮った写真もあります。自分たちが普段殺しているもの、食べているものは、自分と似たようなかたちを備えている。それらは自分と全く無関係な客体ではないはずなんですよね。

若山:人間と動物を同じようなものとして理解できる次元であれば、殺すことや食べることは、普段とは違ったものとして受け止められますよね。それらは人間の動物に対する一方的な作用ではなく、双方向的な作用として理解できる。石川さんがいまいったことがはっきり認識できたのは、写真集のなかにサルの首が出てきたときでした。僕にとってのハイライトはここでしたね。屠られてきた動物と人間存在が、サルを介してつながった。善意の皮肉というか。気の利いた嫌がらせだなって。

石川:それがないと、動物は狩られるもの/人は狩るものっていう意識が相対化されないまま終わっちゃいますからね。人と動物が近しい存在であるということは、いつ人がこの動物たちのように死んでもおかしくないということなので。

若山:ただ、そのへんのさじ加減って難しいですよね。あんまり説教臭くなっても嫌じゃないですか。石川さんのいってることは、間違いなく正論です。少なくとも僕はそう思うんですよね。でも、正論をそのまま人に伝えるのって難しい。正しさについて理路整然と説かれても、たいてい腑には落ちないから。それは石川さんも悩まれたところだとは思うんだけど。

石川:言葉にすると押し付けられたように感じることってたくさんありますよね。ジャーナリスティックな写真もそのひとつで。あれってロジカルじゃないですか。つまり言葉のように作用する。説明的なものほど押し付けられてる感じが強いですよね。

言葉を押し付けるんじゃなくて、見る人から言葉を引き出すっていうことが、写真ならできると思うんですよ。言葉にしてしまうと押し付けになることでも、イメージを介することで伝わるんじゃないかなって。それは『絶景のポリフォニー』の頃からずっと意識していることでもあります。写真を編集していくときに、説明的な構成を避けるのもそういう理由からです。

若山:よくわかります。「アートとは何か」という話をするときに、僕はいつも「アートとは正論を迂回して伝える技術である」といっています。“これが正しいことなんだ”とか、“これは悪いことだからやってはいけない”とか、正面切っていわれても誰も聴く耳なんて持たないじゃないですか。でも、アートだったら正論は伝えられると思っていて。ユーモアを交えたり、ブラックジョークで含みを持たせたり、におわせたり、読ませたり。ビジュアルアートはそうやって「本当のこと」を包み隠して届ける技術を精緻化してきたと思うんですよね。

石川さんがこの写真集でいわんとすることも「本当のこと」だと思うんですよ。人間も動物も、あるいは木や石も本来的には並列化されていい。同じように尊ばれて然るべきなのかもしれない。でも、人によってはその考え方をポエティックだとか、ナイーブすぎるとかいう理由で拒絶するでしょう。『いのちのうちがわ』はそういう反発をうまく躱しながら、それこそ言葉にすれば陳腐化してしまう、でも大切なことを伝えていると思うんですよね。

現在地としての『いのちのうちがわ』

石川:僕がいいたいことって、すごく「当たり前のこと」なんですよ。それしかやってないし、それにしか興味がないといってもいい。世の中の流れが速すぎて、その当たり前のことについて立ち止まって考える時間がないから……。

若山:だからこそ、アーティストには愚直に、当たり前のことを当たり前のようにやっていてほしいですよ。そういう人たちが世の中には必要。ただ、それは途方もなく難しいことですけど。

石川:とはいえ、この写真集で自然に目を向けつつ、カメラは最先端のものを使おうとする自分もいますけどね(笑)矛盾してる。でも、本当は両方を同時に肯定したい。自然としての自分も、自然に反する自分も。

若山:わかります。両方肯定したいですよね。どんなときも“悪者”を作りたくない。問題の原因を一つに定めて、それを悪しきものとして否定するのは容易いので。自然のなかに人間がいるという事実と、人間は自然を超越したがるという事実は矛盾するけど、双方肯定したいですよ。だから石川さんが文明的な生活を送ることと、この写真集の内容は矛盾しないんだといいたい。

『いのちのうちがわ』には、石川さんの死生観というものが色濃く反映されてると思うんです。死や生について、石川さんの考えを教えてください。

石川:それは本当に言語化するのが難しい。死とか生って何なのか、ずっと考えてますよ。まず、どういう前提で答えたらいいかわからないんですが。ひとまず、自分も動物という総体の一部と考えたとき、自分という存在は自然をつないでいくための“乗り物”でしかないなと思うんですよね。

そこでは自分という存在に大した意味なんてないし、まして自分の意志なんて何程のものでもない。でも、だからこそ、自分は全体のなかで自由な存在なんだとも思える。全体に大した影響を与えることはない。だったら何でもしていいんじゃないかって思うんです。死生観について語ったことにはならないかもしれないけど、少なくとも自分の生き死については、つまるところ“どうでもいいもの”なんだと認識しています。

若山:なるほど。でも一方で、石川さんは「山で死の危険に晒されたとき、足が震えて腰が抜けて、そこから先一歩も前に進めなくなった」という話を、この写真集のあとがきにも書いています。つまり、頭や心は死を理解して受け入れるかもしれないけど、身体はそうじゃない。絶対に生きようとする。

石川:そこがよくないですか?「自分なんてどうでもいい」といえる想像力と、その想像をはるかに超えた自分自身のギャップ。その振れ幅の大きさは、そのまま自分という存在の大きさだと思うんですよ。

矛盾してるんですよね、そもそも。自分っていう存在は。その矛盾がないのは、個としての広がりがないのと同じだから。その矛盾をロジカルに整理しようとしても、必ずどこかで破綻しますよ。存在は決してロジカルに説明できるものじゃない。少なくとも僕らが言葉を使う限り、存在はずっと矛盾したもののままですよね。

内臓っていう普段見慣れないものと時間を重ねて向き合っていくと、それがだんだん自分の感覚に馴染んできて、理解できた気になるんですよね。でも、それはあくまで現時点での理解でしかないはずで。いま自分が知っていることが全てではないという前提がないと、ものづくりはできない。いま現在まで考えたり、感じたりしてきたことを、ちゃんと形にしようっていうつもりで作品をつくってます。『いのちのうちがわ』は、内臓っていうものに対する現時点での僕の理解です。ある意味マップピンみたいなもので、次はまたここからスタートしていく。ずっとそれの繰り返しだと思います。

若山:山にはまた行くんですか?

石川:行くと思いますよ。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | |

| 出版年 | 2021年 |

| 価格 | 14,300円 |

| 仕様 | ポートフォリオ形式/340mm×340mm/51ページ |

| URL |

石川竜一|Ryuichi Ishikawa

1984年沖縄県生まれ。2010年、写真家勇崎哲史に師事。2011年、東松照明デジタル写真ワークショップに参加。2012年「okinawan portraits」で第35回写真新世紀佳作受賞。2015年、第40回木村伊兵衛写真賞、日本写真協会新人賞受賞。主な個展に2014年「RYUICHI ISHIKAWA」galleryラファイエット(沖縄)、「zkop」アツコバルー(東京)、「okinawan portraits」Place M(東京)、「絶景のポリフォニー」銀座ニコンサロン(2015年大阪ニコンサロン)、2015年「okinawan portraits」The Third Gallery Aya(大阪) 、「A Grand Polyphony」Galerie Nord(パリ)、2016年、「okinawan portraits 2012-2016」Art GalleryArtium(福岡)、「考えたときには、もう目の前にはない」横浜市民ギャラリーあざみ野、2017年「OUTREMER/群青」アツコバルー(東京) 。主なグループ展に2016年「六本木クロッシング2016展:僕の体、あなたの声」森美術館 東京 、「Body/Play/Politics」横浜美術館、2017年「日産アートアワード2017 ファイナリスト5名による新作展」BankART Studio NYK(神奈川)、2019年「Ohマツリ★ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー」兵庫県立美術館。写真集に『okinawan portraits 2010-2012』『絶景のポリフォニー』『adrenamix』『okinawan portraits 2012-2016』(いずれも赤々舎)、『CAMP』(SLANT)がある。

若山満大|Mitsuhiro Wakayama

1990年岐阜県養老町生まれ。東京ステーションギャラリー学芸員。愛知県美術館、アーツ前橋などを経て現職。最近の著作に「非常時の家族 — 戦中日本の慰問写真帖について」(『FOUR-D note’s』掲載)、『やわらかい露営の夢を結ばせて —戦中日本の慰問写真に関する断章』(『パンのパン03』所収)など。過去の企画展に「写真的曖昧」「台風と秩序」などがある。東京藝術大学、武蔵野美術大学非常勤講師。