2014年に刊行され、東京でも個展と刊行記念イベントが催された、『Aabondom Reverie』の作者であるマーク・ボスウィックについて、筆者は不勉強ながら全く知らなかった(当連載の写真集選択は編集者のものである)。しかし、彼のことはとても分かりやすい。

当時の模様を検索してみると、ボスウィックが有名なカルチャー誌やファッションブランドとのコラボレーションから、いわゆる「モダンアーティスト」に<昇格>したこと、そもそも彼の活動は横断的・総合的で、本作の出版記念イベントでも、自作のポエムと音響(これが何だったかは、検索下手な筆者には追い切れなかった。それが何か分かれば、当連載の性質上、非常に有益であった)がスライドショーに添えられていたことが分かる。

テーマは「光と時間」である。非常に分かりやすい。また、Aabondom もReverieも、難解な単語では無い。「夢を打ち棄てる」「打ち捨てられた夢」、あるいは「夢に耽る」といった意味であろう(後置形容か前置形容かは<Reverie>がフランス語であるかどうかに関わってくるし、<Aabondom>の最後の一文字「m」にも特別な意義を感じなくもないが。英語の<破棄する>は<Aabondo“n”>である)。

本人の解説は以下のようなものだ。↓

「光と時間の関わりとのコラボレーション」

イメージは夢の中のように自らの意思で現れる

透明性が夢の中で自身の投影として生じるように

未知の世界へと繋がる道 支配されるすべてから逃れる手段

不確かな感情が共有される経験になり 振動はやがて道となる

未知へと繋がる道では 自然が自己を破壊し

自身の逸脱と無秩序 奔放な夢想への欲求を駆り立てる

官能的な場所へと逃れるために……

こうした内容で、最後が「……」で終わるポエムというのも非常に分かりやすい。

要するに、全方位的に「非常に分かりやすい」作品である本作だが、さて、「非常に分かりやすく」推論するに、本作はドラッグや瞑想体験と無関係なのだろうか?

勿論、無関係であろう。ドラッグ(特に幻覚剤)や瞑想体験というものは、それを実行することで視覚や聴覚や思考が変容することであって、「写真」が、よしんばその際の視覚状態(ボスウィックは前述、写真集の発表に、音響を単なるBGM以上の格に置いているし、録音物ではなく、パフォーマンスとしてのポエムも添えられるので、「総合的な体験」を標榜してるのだが)に類似していたとしても、それでは単なるドラッグVR、瞑想VRであり、「幻覚(紹介)文化」華やかなりし1960年代なら兎も角、2014年の段階ではアウトモード以前に、歴史的な洗浄力によって、ほとんど意味を成さない。

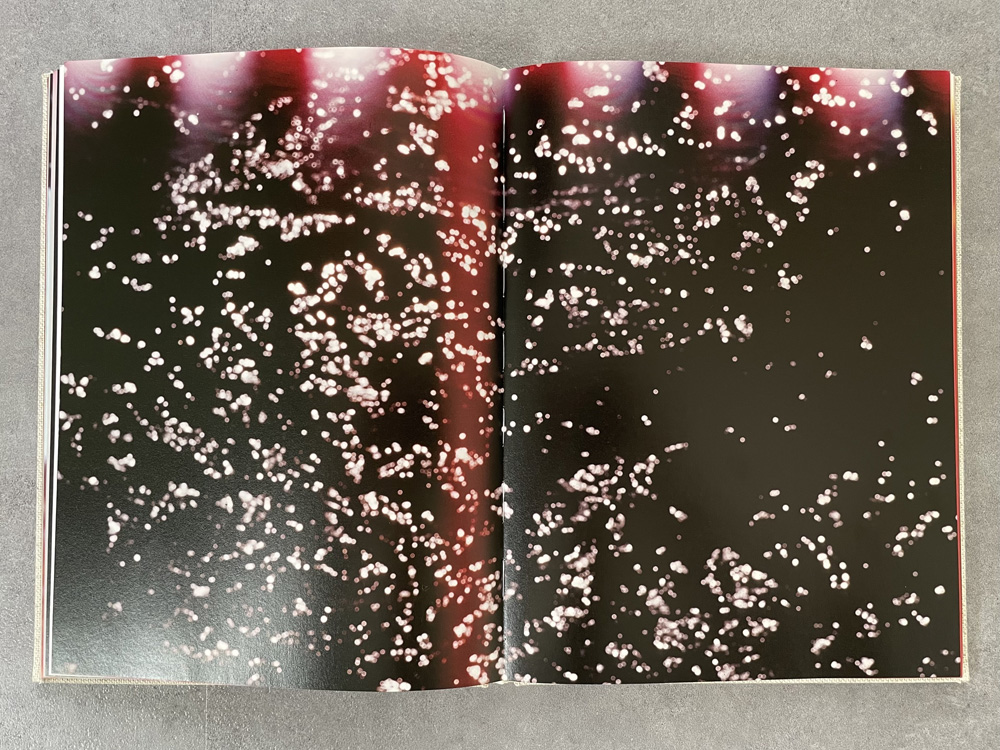

本作は、些か古臭い推論よりも遥かに無邪気に、「光」が網膜や虹彩ではなく、カメラを通すことで、日常的な視覚体験からは与えられない視覚状態を記していることへの喜び(これは、「写真」と「絵画」全てに共通するものだから、言わば原理的な喜びである)、そして、「時間(ここではクロノス時間とカイロス時間を対象にしてると思われるが)」を、そもそも持たない視覚芸術が、持たないが故に求めてしまう、「時間」への希求である。写真や絵画にとって、時間は盗泉の水だ。

無い物ねだりは無邪気で退行的であり、そのことも充分、「分かりやすい」話であるけれども、筆者が本作から瑞々しく感じたのは、噎せ返るようなロマンティークである。かなり文学に近いロマンティークだ。

音楽の歴史は、幻聴体験の歴史そのものであり、時間体験の歴史である。数学のパズルのように解を引き出せば、マーク・ボスウィックの『Aabondom Reverie』は、が故に、あらゆる全ての音楽とペアリング可能という事になる。極言すれば、あらゆる写真集は、あらゆる音楽とペアリングが可能であると言える。本作はそれほどまでに分かりやすく無邪気だ。

しかしペアには鍵が必要であって、ここでは「ロマンティーク」がそれである。こうしたことはトライ&エラーの中で事後的に導くしかない。

筆者は第一にクリスチャン・マークレーのターンテーブルアート作品をペアリングしてみたが、「光とカメラ」対「レコード盤と音」は、こうして言葉にした時よりも遥かに相性が悪かった。

一方、今や、作者の名もなき、あらゆるノイズ音――咀嚼音、電子音、自然音、等々、あらゆるノイズ――が薬用に似た役割を持ってYouTubeに並ぶ時代であり、しかしそれらも全て同様であった。

どうやら即物性(光=音、カメラ=あらゆるノイズの発生装置)では結びつかないと判り、本作に流れている叙情や夢想の姿に似ているものとして、「エコーを聴かすことが目的の、ロマンチックな楽曲」に舵を切った。

カラオケなどで一般ごとなった「エコー(音楽制作の用語としては「リヴァーブ(残響)」と「ディレイ(反響)」に区分されるが)」の由来は、ギリシャ神話に登場する森のニンフである。牧神パーンと、歌舞に長けた美しいニンフであるエコーの恋と殺害、亡霊としての言霊の物語は、それだけで噎せ返るほどロマンティークである。

エコーを聴かすことが目的格に置かれる音楽の中興の祖は、ヨーロッパの発生であろう。教会とオルガンは、神の言霊を、磨き上げたシンプルな3和音にたっぷりと振りかけ、それ以前に、教会の中では、信者の足音やつぶやき声にまでエコーがたっぷりとかかる。

ジーザス&メリーチェイン (The Jesus and Mary Chain) は、2007年の突発的な活動再開を除けば、基本的に「80年代に最盛期を記録する英国のロックバンド」である。ヴォーカルやギターのみならず、全ての楽器にエコーがたっぷりと乗った、気怠い堕天使の歌が市場の一部を席巻した時代である。

ペアリング曲『Just Like Honey』の和訳は記すまでもないだろう。彼らのファーストアルバム『サイコキャンディ (Psychocandy)』の冒頭を飾るこの曲のイントロが、1960年代ガールズ・ポップ象徴とも言える「ザ・ロネッツ」の、あまりにも有名な「ビーマイベイビー」(シャネルは長らくこの曲をブランドのイメージソングとしてショーで使用した)のイントロの借用であることは音楽ファンに広く知られている。

「借用」は、同じドラムスのパターンから始まる、という、演奏の出力音のパターン借用だけではない。むしろ彼らが借用したものは、「ウォール・オヴ・サウンド」と呼ばれた音楽プロデューサー、フィル・スペクターのサウンドを、20年後に夢幻的に肥大させたものだ。

天才フィル・スペクターは、エコーを聴かせるために音楽を作っていた、と言っても過言ではない。あらゆる全てのトラック――タンバリンからベースまで――にエコーをたっぷり効かせてからでないと録音もミックスも手をつけなかった彼の、壁のような(教会建築のような)重層的なエコーは、60年代の合衆国という地獄を天国に変えた神の声であった。

余りにも分かりやすい渇望の快感は、迂回を起こしやすい。「これでいいんでしょう?」というニンフの言霊が、モダンアーティストという「何をしようとしているのか敢えて分かりずらくする」ぐらいの任務から解放し、回答が与えられ、渇望の快楽を奪うことで生じる、さらなる快楽によって、人工的な天国に誘う。

擬似ドラッグでも、即物的なオプティカル・アートでもない、『Aabondom Reverie』の、時間への渇望から始まる、過剰なまでのロマンティークが、フィル・スペクターという、人工的な天国の開発者による伝統を受け継いだ、英国産エコーによって潤って行くのを感じ取って頂ければ幸いである。

菊地成孔|Naruyoshi Kikuchi

音楽家・文筆家・大学講師。音楽家としては作曲、アレンジ、バンドリーダー、プロデュースをこなすサキソフォン奏者、シンガー、キーボーディスト、ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり音楽、映画、モード、格闘技などの文化批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々出演多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。著書に『次の東京オリンピックが来てしまう前に』『東京大学のアルバート・アイラー』『服は何故音楽を必要とするのか?』など。