医師でありながら写真家としても精力的に活動する石井靖久にとって、ライカは、瞬間的な脳の反応をスムーズに伝えるのに最適なカメラだという。医学をベースにした世界認識を写真と結びつけた独自の表現はどのようにして生まれたのか、そのコンセプトの由来を聞いた。

文=小林英治

写真=白井晴幸

ライカとの出会いが写真のスタート

―今日はライカを2台お持ちいただきました。

どちらもライカMの240というタイプですが、1台はモノクローム専用の機種です。使い込むと真鍮の部分も出てきて、自分のものになっていく有機的な点も魅力です。

―もともと医師である石井さんが、写真を始められたのはいつ頃からですか?

2009年にライカを買って写真を始めました。それまでまったくやったことはなかったので、今年でライカ10年目であり、写真10年目になります。きっかけは、2006年くらいだったと思いますが、当時、藤原ヒロシさんのブログをよく見ていて、あるときブログの写真の雰囲気が急に変わったのに気付いたことです。「これはどうしてだろう?」と思っていたら、しばらくしてそれがライカのM8というデジタル最初の機種で撮った写真だと知りました。ちょっと調べたら高価すぎたので、とてもじゃないけど手が出ないと思って、その時は一回忘れました(笑)。

―それでも結局購入されたのは、やっぱり忘れられなくて?

当時はまだ研修医だったので、日々ぼろぼろになりながら働いていました。でもどこか頭の隅に染みついていたんでしょうね。3年目に、やっぱり欲しいと思って、ちょうどモデルチェンジする前でレンズとセットで売り出されたM8を、貯金を下ろして思い切って買いました。帰りの電車で、命に関わる必須アイテムでもないものに、こんなに大きなお金を使っていいのか、すごく憂鬱になったのを覚えています。

―確かにいきなりライカを買うのは勇気がいりますよね。

それで家に帰って、飼っていた犬を撮ったんです。人生初のライカの1枚目だったんですが、液晶画面を見た瞬間に、稲妻が落ちたかのような衝撃を受けました。こんな世界があるんだ、しかも自分で撮れてしまうんだ!と。あのときのインパクトはいまも忘れられません。

写真集制作で気づいた独自のアイデンティティ

―そこからどのように作品を制作するようになっていったのでしょうか。

最初はただ楽しくて、ひたすら撮っていただけでした。でもいま振り返ると、当時から現在につながるような抽象的なものも無意識に撮っていましたね。とにかくそれまでの人生で一番没入しました。もともと内省する気質だったので写真を撮るという行為とは親和性が高く、カメラを使って内省していたのだと思います。デジタルカメラは脳内イメージがその場でアウトプットされる。つまり、無意識が画像となり意識下に置かれることで脳の個性が加速度的に可視化されていきました。

―国内外で個展も開催し、昨年制作された最初の写真集『staining』ではパリフォトに参加されました。

2017年に、キヤノンが主催した第1回SHINESという写真家のコンペティションで入選し、審査委員のひとりであるデザイナーの町口覚さんと一緒に写真集を作ることになりました。町口さんとの出会いも、自分にとってはライカと出会ったのと同じくらい大きなインパクトで、この写真集の制作を通して、表現に対する認識もガラッと変わり、そこから写真家としての第2章が始まったと思っています。

―写真集制作にはどのようなプロセスがあったのでしょうか。

まず、最初の打ち合わせで、「君は何を表現したいんだ?」という問いに対して、明確なプレゼンテーションができず、落ち込みました(苦笑)。そこから1カ月、生まれてから記憶のある限りのあらゆることを思い出し、箇条書きにして内省しました。そこで、医者としての自分が毎日行なっている人間と、その内側に潜む姿の見えない病を「見る/診る」ということ、つまり、表層で視座をとめずにその奥にある深層を、いかに目を向けて見ることができるか、そのことが私に本能のように脳の深層に染みついていることに気付いたんです。内省を繰り返したことで自分の脳の個性の由来が明らかになり、自分の写真が意味を持ち始め、説明可能な状態に近づいていきました。そして、脳と写真が徐々に一致していった感じです。

―その眼差し自体がコンセプトとして浮かび上がってきたんですね。

自分の写真が何なのかということを更に見極めるために、写真家からスイッチを変えて、医者だったらどうするのか考えてみました。まず脳の個性は写真に表出しているという仮説を立て、そして写真を医学的に観察して、解に近づこうとしました。そのために顕微鏡で見るという手法、つまり細胞や組織を観察する時の検査法を用いて、さらに見るために染色をするという手法を応用しています。これらは医学では病理と呼ばれ、すべての答えがそこにあるとされている領域です。

―見えなかったものを可視化するわけですね。

そうです。だから私の脳が何に反応して何を見て写真を撮っているのかを、自分のバックグラウンドである医学を通して提示してみようと。それがこの写真集のコンセプトです。

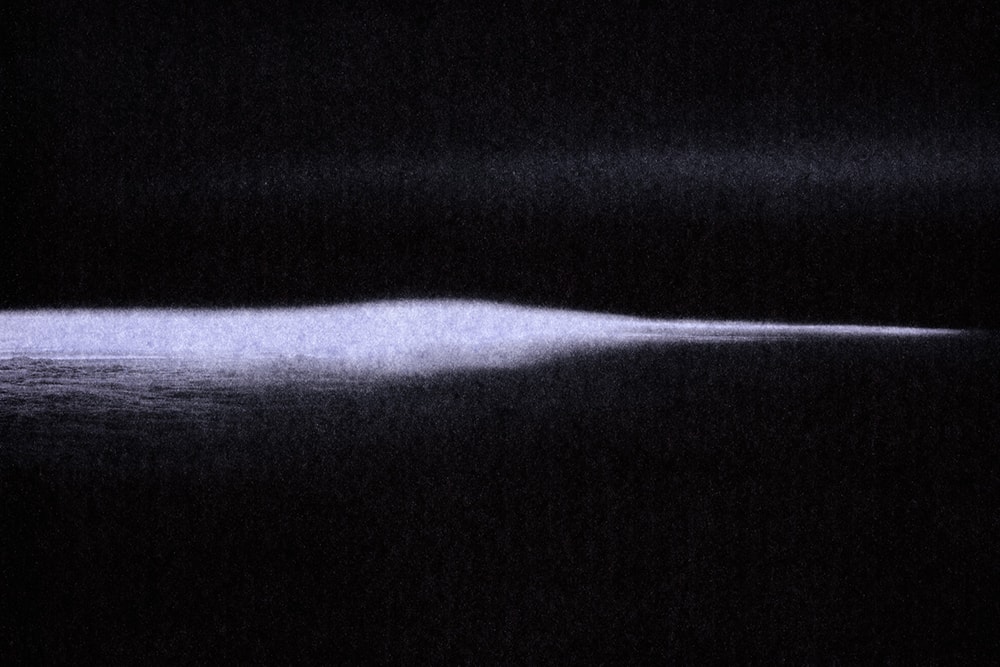

―ということは、このページの紫色は…、

プリントした写真を実際の染色液で染めた色です。顕微鏡を模式的につくり、染色液で染めたプリントを裏から透過光で照らして、それをもう一度上から撮影しています。この写真集は、そういったプロセスで「観察」したものを、医師が発表する論文の体裁にしてまとめました。最初に「キーワード」と、「イントロダクション」があって、「手法」を説明し、「結果」つまり染色して再撮影した82点の画像が並びます。そして最後の「考察」には、なぜ染色だったのか、その色の持つ意味も含めて紐解かれています。タイトルの「staining」はずばり染色という意味で、表紙も一枚ずつ同じ染色液で染めています。

―写真集を制作するということが、ただ写真をまとめるということではなく、それ自体がひとつの表現であり作品であるということを如実にあらわすエピソードですね。

医学と写真を重ねて脳の深層を表現する

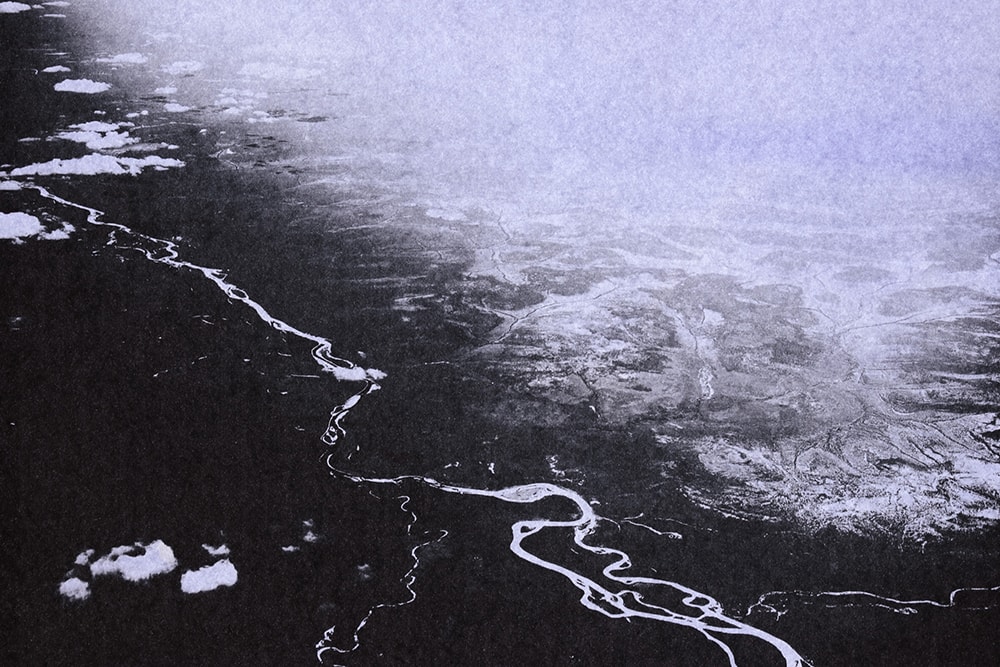

―今回ライカギャラリーで展示された「細胞の海、神経の森」は、石井さんの第2章のスタートということになるのでしょうか。

そうですね。軸となるコンセプト「staining」が生まれたことで、いままでライカで撮影してきた写真のアーカイブすべてが意味を持ち、それらをまた分類し直して再考察したものです。医者ってすぐ分類するんですよ(笑)。分類し、分析し、整理して、必要な情報にもとづいた診断に向かっていく。

―そこで見えてくるものとは?

撮影しているときは無意識なんですが、それらを自然の写真群、人工物の群、それからまた別の群と、分類していくことで、医学をベースにした自分の脳で見たものの深層が浮かび上がってきます。大きな群のひとつである「細胞の海、神経の森」というのも、今回の展示だけのタイトルではなく、今後も永続的に続く大きな群の概念そのものであり、また鑑賞者の脳へのブリッジは作品に付随させた医学的/普遍的なキーワードによって補完されます。細胞が増殖し木が森になるように、写真を撮り続けるほどこの群は育っていきますから、今回の展示はその1回目という位置付けです。

―医師と写真家という二つの要素が密接に関わっているのですね。

以前はその二つを分けて考えていたんですが、いまはもう分けずにオーバーラップさせて考えるようになりました。人生の両輪としてそれぞれの経験をフィードバックさせることで、自分にしかできない表現が生まれていくのではと信じているし、そうでなければ自分が表現を行う社会的意義もないと思っています。

―そのことを表現するカメラがライカである必然性はありますか?

大前提として、人がモノを見るということは眼ではなく、脳が行っています。その脳の個性は皆違うから見えているものも違っているはずです。ただそこで見て脳がストレートに反応しているものを、写真として定着させるには一度カメラを挟まなければいけません。そのとき、デジタルといっても操作は完全にマニュアルで、余計な電子音もないライカはとても本質的で、私にとって脳の反応を邪魔せず、瞬間的な反応をニュートラルによどみなく伝えることができる、優れたカメラなんです。

石井靖久|Yasuhisa Ishii

1980年、東京都生まれ。医師・写真家。2017年にCanon主催の第一回SHINES Awardを受賞。この賞をキッカケに、初の写真集『Staining』を発刊。2018年4月にはライカギャラリーロサンゼルスで日本人初となる写真展など国内外で個展を多く開催。2019年には「細胞の海、神経の森」のシリーズをライカギャラリー東京にて展示し、同時に写真集『a sea of cells, a forest of nerves』(bookshop M)も発表。

http://www.yasuhisaishii.tokyo/

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。