ありふれた日常を驚くほど自然に、そして魅力的にとらえるスティーブン・ショア。10代から輝かしいキャリアを歩み、卓越した写真技術を身につけ、写真における多様な形式を完璧に理解し、制作のために精神を制御するすべを磨き続ける。そのようにして蓄積された豊かな経験や知識が、写真史に遺る写真を生み出してきた。写真の“超然”に到達するまでの修練の道をショアと共に振り返り、その魅力に迫る。

レベッカ・ベンガル=文

スティーブン・ショア=写真

1971年、雑誌『Art in America』に出版社Eakins Press創立者であり、ライターのレスリー・ジョージ・カッツによる、伝説的なウォーカー・エヴァンスのインタヴューが掲載された。エヴァンスは当時60代後半で、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で大規模な回顧展が開かれている最中だった。近年、Eakins Pressから再版されたそのインタヴューで、エヴァンスは自身の長い写真家人生についてオープンに語っており、写真を生み出すという神秘に近い行為を言葉で表そうと試みている。「直感的に(写真を)撮った後、その写真が実際の瞬間を“超越”したものでない限り、私は何もしなかったということになるので、その写真は破棄します」。

このエッセイを執筆するために、自身が写真学部長として教鞭を執るバード大学があるニューヨークのアップステートを拠点とするスティーブン・ショアと話す機会があった。そのとき彼は、エヴァンスの同インタヴューの別の一節を読み上げてくれた。エヴァンスが信仰に似た写真の行為について語り、“超越”の瞬間に起こるある種の「乗っ取り(Taking over)」について説明していた箇所である。それは無意識に起こり、エヴァンスは「魔法のよう」と言い表し、「それはまるで、ある場所に隠されていた、素敵な秘密をとらえるような感覚。その瞬間と私のみが存在し、私だけがそれを捕まえることができる」「もし『乗っ取り』が起こらなくなってしまったら、制作活動は続けられない」と話している。

U.S. 89, Arizona, June, 1972

「その『乗っ取り』の感覚というのは、長年私自身も撮影の際に感じていたものだった」とショアは続ける。筆者と彼が議論し続けたのは、ある意味一貫してその問題だった。どうすれば芸術家は、超越を感じる瞬間に何度も巡り合うことができるのだろうか? 批評家のピーター・シェルダールは、ショアと同世代の写真家ウィリアム・エグルストンを比較し、両者共に「オフビートな崇高さ」を共有しているものの、ショアのアプローチは新しいものを受け入れる受容性が高いと語る。「エグルストンがアメリカのカラー写真界における自由気ままなメフィストフェレス(ゲーテの『ファウスト』に登場する悪魔)であるなら、ショアは思慮深い大天使ガブリエルだろう」*¹。1970年代に発表された代表作「American Surfaces」や「Uncommon Places」で、アート写真においてカラーやヴァナキュラーの活用法を開拓したショアは、新たな領域へと柔軟かつ巧みに次の時代へと移行していった。デジタル写真も躊躇なく受け入れ、Instagramやデジタル写真のオンデマンド印刷も軽視することなく取り入れた。

2017~2018年にMoMAで開催された彼の大規模な回顧展では、ポストカードサイズのプリント、平凡なアメリカ西部の空き地や交差点を洗練された風景としてとらえた「Uncommon Places」、妻のジンジャーと毎年フライフィッシングをして過ごすモンタナのランドスケープを撮影した大判写真、ウクライナのホロコースト生存者たちの心動かされる親密なポートレイトなどが一堂に会した。展示室を移動しながら彼のキャリアを包括的に見返すのは、啓示的かつ新鮮な体験だった。ある展示室では、ウェストミンスター・ドッグショーや公園を散歩したときにデジタルカメラで撮った写真をオンデマンド印刷した写真集が壁面に紐で吊られていて、それらの本を開くと、彼のモノグラフと同様に、どのページにもエヴァンスのいう「素晴らしい秘密」が明らかに存在していた。ショアのフレームに収まるものたちは、ずっとそこにいて、いつか誰かに見られ、理解され、受容されることを待っているかのようにたたずんでいる。

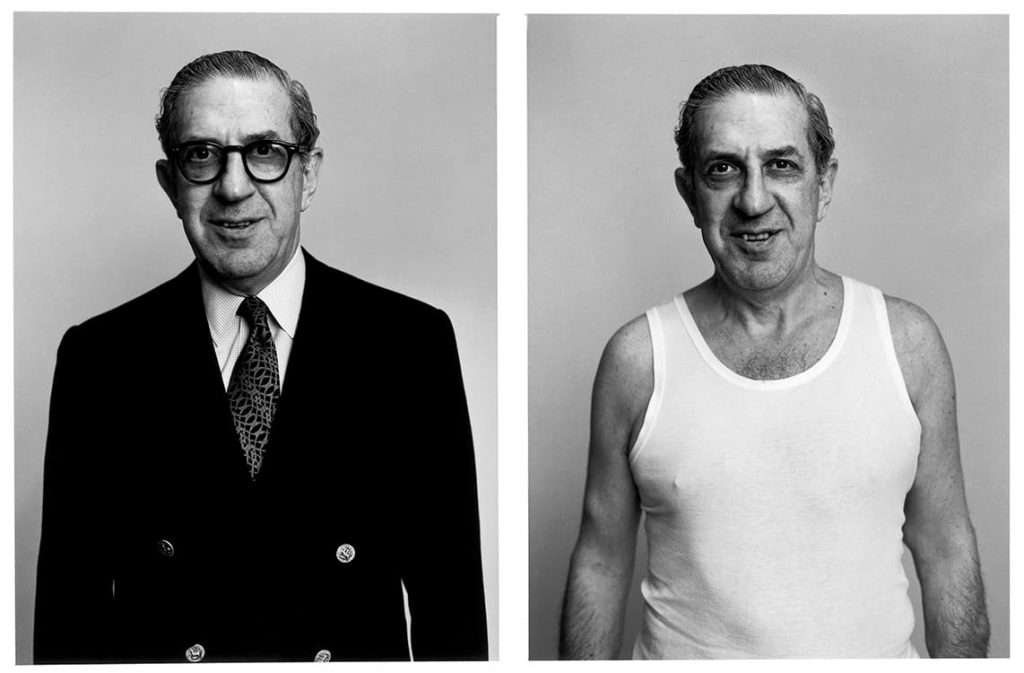

エヴァンスが魔法について語った箇所を読み返すと、オリジナルの対談が『Art in America』の1971年3・4月合併号に掲載されていたことに気づいた。それは、当時わずか23歳だったショアが、存命の写真家として初めてメトロポリタン美術館での個展を開催したのと同じ時期だったのだ。展示作品の中には、ショアの両親であるルスとフレッドを撮影したモノクロのポートレイトもあり、マンハッタンでハンドバッグの会社を営んでいた父・フレッドは、ある写真ではスーツ姿、別の写真では下着姿だった。一方の母は、ある写真では化粧をして着飾り、もう一枚ではスリップ姿になっている。そのほかにも、雲や森の中放置された車の写真もあった。『The New Yorker』*²は、「それらは日常の物事」であるにもかかわらず、鑑賞者に「とても重要な物事について考える機会を提供する」と評した。

写真との運命的な出会い

2つの展覧会が重なったのも、言語を習得するかのように、小さい頃から写真に触れたショアが自然と写真家の道を選んだのも、どちらも必然のことだったように思う。ショアは6歳で叔父から暗室機材をプレゼントされ、9歳になる頃には自分のカメラ、リコーのレンジファインダーを手に入れている。次の転換点は、10歳の頃に隣人からプレゼントされたウォーカー・エヴァンスの写真集『American Photographs』。本の半分以上を初期のFSA(農業安定局)プロジェクトのために撮影した作品が占める1938年に刊行された一冊は、ショアにずっと消えることのない影響を与えた。それから4年後、彼はMoMA写真部門のディレクターだったエドワード・スタイケンに電話をかけ、面会を申し入れた。信じられないことにスタイケンはそれを受け入れ、さらに信じられないことに、14歳の少年写真家による3枚のプリントを同館のコレクションのために購入した。その後、彼は後継者であるジョン・シャーカフスキーに「あの男から目を離すな」と強く念を押している。

Tarrytown, New York, 1960

ショアは、前例のない道を切り開いていった。17歳の頃、映像作家のジョナス・メカスを通してアンディ・ウォーホルに出会い、ファクトリーでの撮影に熱中しすぎるあまり、卒業数カ月前にして高校を中退。ショアは当時のことを「自分がすべての中心にいるような感じだった」と、2019年のアレック・ソスとの対談*³で語っている。彼はウォーホルやイーディ・セジウィックをはじめとするファクトリーに出入りしていた常連たちを撮影し、彼らと仲良くなっていった。彼の両親のアパートで開いたパーティには、ウォーホルやヴェルヴェット・アンダーグラウンドも遊びに来ていた(ショアの母とヴォーカルのニコが仲良くなり、二人が一晩中キッチンで過ごしたこともあったそうだ)。シークエンスで見せる作品を手がけていたウォーホルからの影響は、ショアが次に取り組んだコンセプチュアルな作品や、エド・ルシェやベッヒャー夫妻の作品への関心へとつながっていった。

Andy Warhol and Gerard Malanga, The Factory, New York, New York, 1965-1967

かつてウォーホルは、どの色を使うべきか?どの技術を取り入れるか? といった疑問を声に出しながら、周りにいる仲間と協力して作品を作っていた。ひょろ長い体に小ぎれいな服をまとった、脱落者ながらも生真面目なティーンエイジャーのショアは、夢中になってカメラを手にし、まるで授業を受けるかのように、そうした時間からさまざまなことを吸収していった。「毎日、誰かが美的な決断を下している瞬間に立ち会いました」と、写真評論家デヴィッド・カンパニーによるロングインタヴューで話している。芸術家はどのようにして超越に到達するのか? そのとき得たものが、固い決意で終わりなき探究を続けながら、アートの道を生きていく上での糧となっている。ショアの写真に対するアプローチは問題解決型である。それぞれの写真は問題に対する答えがもたらした結果であり、それが彼を前に進め、次の場所へと移動させ、さらには超越させるのである。

新たな課題が次の扉を開く

ファクトリーに長くとどまると、何人かの常連たちがそうであったように、二度とそこから抜け出せなくなると、まだ若かったショアはそれとなく理解していたようだ。父親のもとで1年働いた後、1970年に彼はローライ35を鞄に入れて旅に出た。ニューヨークで育ったショアは何度もヨーロッパを訪ねていたが、アメリカをほとんど知らなかった。彼はテキサス西部の友人たちをまず訪ね、車文化やバーベキューなど、ニューヨークとは異なる「地元の人々の遊び方」に、すぐに夢中になる。そこでの体験は「エキゾチックでもありましたが、馴染むことができました」と、彼はカンパニーに語っている*⁴。「私は旅行者のように滞在を楽しんだのではなく、現地の人々の内側に入り込んだのです」。ニューヨーク育ちの、20代前半まで運転免許証すら持っていなかった写真家が、そうやってアメリカの路上における最も雄弁なポートレイトを生み出し、エヴァンスやドロシア・ラング、ロバート・フランクによって広まった光景を、鮮やかに、そして象徴的に更新したことはあまりにも有名だ。ショアの「American Surfaces」は、作品の連続性や、車、モーテル、メロンやパンケーキといったダイナーでの食事、薄汚れたトイレなど日常的な被写体への傾倒において、どこかウォーホル的でもあった。ショアはフィルムをコダック社に送り、まるで町のラボでプリントしたかのように現像することで、写真のスナップショット性、そしてヴァナキュラーな言語を強調した。

ショアは「American Surfaces」を日常言語のような写真にするために、肉眼でも自身のカメラと全く同じように世界が見える状態にする必要があった。「新しいレンズを手に入れたら、それについて考える必要がなくなるまで、そのレンズだけを使い続けます。多くの写真家が、モノクロで世界を見ると話すように、私も特定のフィルムや現像液を念頭に置いて世界を見ることがあります。それは、歩いたり息をしたりするような感覚に近く、第二の身体となるのです」。

72歳となったショアは当時を振り返り、この技術を習得するためのステップは、エヴァンスのいうところの魔法を獲得するための第一歩だったととらえている。「同じ条件で撮影を繰り返すだけでは、新しい発見にはたどり着けなかったでしょう」。そこにたどり着くには、途方もない集中力を要する探究のプロセスが必要で、ひとつの段階に10年近くもの時間を費やした。「1970年代は視覚的な型や形式をマスタ―することを目指していました。時間の流れの中にある3次元の世界を、どのようにして静的でフラットな写真という媒体に翻訳するか、また写真の視覚構造が、どのような影響を知覚に与えるかに興味がありました」。

前述のシェルダールは、「彼のフレーミングには、徹底した形式主義が貫かれています。フレームの縁から縁、そして奥にあるもの含めてすべての被写体が、しっかりと構成されている。いわゆる『背景』と呼ばれるものは存在せず、最も遠くにある要素が、最も近くにあるものと同等に扱われている」とショアの作品について記している。

ショアは次に手がけた「Uncommon Places」を、店頭や街角をどのように意識的に見るかという問いへのアプローチだととらえている。ショアが好んで対峙した問いのひとつが、ハイウェイの交差点での撮影である。電線、矢印の入った看板、信号、横断歩道を渡る人々、停止している車……複数のアングルや視覚的関係性を処理しなければならない。彼が撮影した交差点の写真には、フリーズした劇場のワンシーンのように見え、幕が上がり俳優たちが舞台を動き回る前の、期待に満ちた瞬間をそこに感じることができる。彼が撮影した交差点の写真には、私たちひとりひとりが前進したり、後戻りしたり、もしくは迂回しながら動きたくなる欲望、必要性、動機が生み出す潜在的な出会いや巡り合わせが描かれている。

ショアは、「8×10カメラを使った撮影では、フレームの中に視覚的な形式を見出し、決定しなければなりません」と1970年代当時のことを振り返る。「泡のように問題が湧きてくるので、ひとつずつ解決していきました。すると最終的には、問題が発生しない段階にまで到達し、二つのことが頭に浮かびました。ひとつ目は、先ほど話した『乗っ取り』が起こらなくなってしまった、見失ってしまったということ。ふたつ目は、写真の視覚的な形式をすべて理解したと思ったのです。それまでさまざまなことを意識しながら撮影していましたが、何も考えずに、どこに立ち写真を撮るべきかわかるようになりました」。

自意識から解放された領域

技術、そして視覚的な形式を習得した先には、3つ目の段階があり、それはエヴァンスが“超越”と説明したものに近いだろう。ショアは、オープンな意識を持ち、身体とマインドの流暢な動きを獲得したことによって、創造性が高まった状態の精神について話してくれた。「30~40年前に、こんな話はできなかった」と切り出し、「物理的な道具や素材をよく知り、視覚的な形式を理解した上で自身の写真に自然と当てはめることができるようになったら、脳内のイメージを撮影に活かせるようになりました。撮りたいイメージを想像し、それに対して意識を向ける。そうすると頭の中でそのイメージをコントロールすることができ、どこに立つべきか、どう見るべきかといった問題は消えてなくなるのです」と続けた。

ショアは10年を、ひとつの問題に対してさまざまな解決方法を模索し、進化するひとつの単位だととらえている。彼がレクチャーでよく語る、1970年代半ばにウェストン・ネフ(元メトロポリタン美術館キュレーター)のロフトで開かれた、アンセル・アダムスも同席した夕食会のエピソードがある。ネフは「American Surfaces」の作品を丸ごと購入し、アダムスは『Uncommon Places』の出版に協力してくれていた。夜が更けて、ウォッカをストレートで大量に飲んでいたアダムスが口にした「1940年代は想像力が途切れなかったが、それ以降は生活費を稼いでいるだけだ」という言葉を、ショアは忘れることができなかった。「それ以来、新鮮さが失われそうになるのを感じたら、すぐに先へ進むようになりました」。

「私は友人たちと、写真家の寿命についてよく話します。革新的な作品の多くが、作家が比較的若い時期に作られている。私は、長い作家人生を歩んだ写真家たちに特に興味があります。例えば、ベッヒャー夫妻やウジェーヌ・アジェのように、自身のヴィジョンによって何十年にもわたり突き動かされた作家。その一方で、アルフレッド・スティーグリッツ、ハリー・キャラハン、リー・フリードランダー、そしてウォーカー・エヴァンスは両方のタイプに当てはまるハイブリッド型でしたが、彼らのように、作品ごとにカメラや主題を変えながら進化する写真家もいます」。

数年前、ショアは自身のMoMAでの回顧展の準備をしているとき、1970年以降すっかり忘れていた35ミリのスライドフィルムを見つけた。その多くは「Uncommon Places」を撮影する旅の道中にライカで撮ったものだった。コネチカットで撮影したそれらの写真は、コミッションワークであったものの発表されることはなく、最近やっと一冊の写真集『Transparencies』(MACK)として刊行された。本書の前書きで、ロサンゼルス州立美術館(LACMA)のキュレーターであるブリット・サルヴェセンは「ショアがコンパクトフィルムから大判フィルムへと移行したというストーリーがよく知られるが、実際はローライ35と4×5カメラを併用していた短い期間があり、その後は、それよりも長い間にわたって35ミリのライカと8×10カメラを併用していた」と記している。写真集の表紙を飾る一枚では、パンツの裾からのぞくカウボーイブーツが、ダイナーの床に落ちる光の筋に照らされて輝いている。同書に収載された人物写真の多くは、顔が写されていない。その代わりに、柄物のネクタイやパンツ、ハイヒール、道の反対側にあるショップに向かう家族の後ろ姿、カジノのビルから細長く伸びる影の上を人々が行き交う様子など、そこに写る人々がどういう人たちなのかを示唆する場面をとらえている。

タイトルの『Transparencies』にはふたつの意味がある。ひとつ目は「スライド写真」、もうひとつはショアがしばしば口にする「透明性」である。リン・ティルマンによるインタヴュー*⁵で、ショアは透明性について「ヴィジュアルの自然さ」のようなものと答えている。また、最近筆者が受け取ったショアからのメールには、こう記されていた。「端にいえば、私が写真を撮るために下したさまざまな形式上の決定が透明になっているということ。人々が私の写真を見たときに、その中にあるさまざまな形式に注意が向くのではなく、それらを通して写真を見る、つまり自然に見えるということです」。その答えは筆者に、音楽家のジョン・マクフィーによるノンフィクションのストーリーテリングについての解説を思い出させた。そこで、「(物語の構造は)対象に押し付けるものではない」と彼は書いており、それはエヴァンス的な超越に近いように感じる。

1974~75年当時、8×10の大判カメラのことばかりを考えていたショアは、そのほかに何を考えていたのかをほとんど覚えていないという。大判カメラが生み出すさまざまな形式的な問題を解決することにそれほど夢中になっていたのであれば、おそらく「透明性」とは、もうひとつの筋肉のようなもので、ある種の無意識の力としてショアは身に付けていったのではないかと筆者は考える。

新たなカメラで「秘密」を見つけ出す

近年、まだ多くを語るには早すぎる新作についてほのめかしながら、ショアは5年前に始めたInstagramのことをよく話す。ほぼ毎日のように写真を投稿し続け、そのグローバル性、クリエイティブなプラットフォームとしての可能性に彼は魅了されている。ショア自身は、同じく日記的な投稿や、演劇評論家ヒルトン・アルスのスクラップブック的な投稿に興味を持つという。「人々の視覚的な思考のテンポをつかむことができるのは、とてもパーソナルな体験です」とショア。MoMAでの回顧展のオープニングには、ジュネーヴの建築家、イギリスの編集者、そしてアトランタの弁護士といった、彼がInstagramを通して出会った人々もゲストとして招かれていた。

「彼らが互いに自己紹介をしながら、相手を認識して顔が輝く様子を見ていました。その姿は、ずっと文通だけで心を交わしていたパリとアムステルダムに住む啓蒙主義の学者がようやく出会ったような感じでしたね」

筆者がショアと話したのは、バード大学でInstagramを使った授業を行なっている期間中だった。新型コロナウイルスの感染爆発の影響で、同大学の学生たちは世界中に散り散りとなり、家で撮った写真をInstagramに投稿するのが課題になっている。ショアのInstagramにおいても、ゴム手袋をしながらドアを開く手など、初期の頃はパンデミックが目に見える形で現れたが、徐々に文脈の変化も起こった。最近は、ニューヨーク州ハドソン川沿いの小さな町で、異様なほど人気のない道路の写真をアップしたが、それは彼が1975年に撮影した別の写真と呼応するものだ。ショア曰く「『Uncommon Places』を制作していたときに人気のないストリートを何度も撮影したのは、私がただ西部の田舎町にいて、感度の低いフィルムを使っていたからです。逆に人を撮りたいときは、しばらく待たないといけませんでした」。ロックダウン以降は、写真に#ArtintheTimeofCOVID(新型コロナウイルス感染拡大中に制作されたアート作品)のハッシュタグをつけて投稿している。「American Surfaces」では取り憑かれたように食事の写真を撮っていたショアだが、Instagramでよく登場するのは、森や川、花などの自然、近くのストリート、そして彼と妻・ジンジャーの犬たち。彼の作品で見られる被写体とそう変わりはない。ありふれた穏やかなものたちでありながら、おなじみの正方形のフレームの中には「素晴らしい秘密」があふれている。ショアの投稿には、「どんなカメラを使っているのか?」と問うコメントが繰り返し書き込まれる。彼はそれに対して、少しバリエーションをつけながらも、いつも簡潔に「iPhone」だと答える。彼らが期待している答えは、おそらくそれではなく、秘密への近道だろう。

単にサイズが異なるだけで、日々Instagramの写真を撮るのとほぼ変わらないアプローチで、ショアが継続している「Details」というシリーズがある。2017年のMoMAでの回顧展に向けた数カ月前、ショアは突然の憂鬱に襲われたという。

「大規模な回顧展が芸術家人生を終わらせた話を、いくつも聞きました」。それが終わったときの喪失感を危惧し、次に何をするか考えるようになった彼は、すぐに新作に取り組み始めた。当時発売されたばかりの中判デジタルカメラ、ハッセルブラッドX1Dを使った撮影を始め、そのデバイスの視点で世界を見ることを学んだ。手持ちで撮影でき、35ミリのデジタル一眼ほどの重さで、スマートフォンのようにタッチスクリーンで操作可能なのが気に入った。48×64インチ(約120×160cm)にプリントを引き伸ばしても、8×10のネガよりも高精細であった。

「それは、1年前には撮れなかった写真が撮れるようになったことを意味します。そこには、美学的に探求する余地が大いに残されていました。路上で見つけたものを撮影し、実物よりも大きくプリントしたイメージには視覚情報がたくさん詰まっていて、まるで3次元のようにすら見えるのです」

New York, New York, May 19, 2017

2018年1月、 筆者はMoMAでの回顧展を訪ねた後、雪が解けてゴミがあらわになった道を抜けて、チェルシーの303ギャラリーまで足を運んだ。そこでは、ショアがハッセルブラッドX1Dで撮影した作品「Details」が展示されていた。被写体が実物よりも大きく引き伸ばされ、地面のひび割れや、ほの暗い夜の街灯に照らされる潰れたダンキンドーナツの紙袋に、不思議なほど魅了された。人工物、自然、そこに流れる時間が交わり、かつての交差点の写真を連想させる写真(上)の前で長い時間立ち止まった。写真によって被写体同士の関係性を変えているこの一枚は、見ているとゆっくりと流れる川を眺めている気持ちにさせる。木の根元に落ちているプラスチックのストロー、マドラー、さまざまなメーカーの煙草の吸い殻、シダの葉、土に埋もれかけたボトルキャップ、そしてかなり長い間存在していたであろう岩や石―そこに散らばるすべてが、ただその瞬間だけ、その状態で見られることを待っていたのだ。

*1.『The New Yorker』2017年12月11日発売号

*2.『The New Yorker』1971年3月6日発売号

*3.『Financial Times』2019年3月10日

*4.『Stephen Shore Survey』(Aperture / Fundación MAPFRE、2014)

*5.『Uncommon Places: The Complete Works』(Aperture、2004)

IMA 2020 Summer vol.32より転載

スティーブン・ショア|Stephen Shore

1947年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。幼少の頃より写真を撮り始め、1971年にはメトロポリタン美術館で写真家として初の個展を開催。代表作に「American Surfaces」「Uncommon Places」など。1982年よりバード・カレッジの写真学部長を務めるほか、2010年には英国王立写真協会より名誉フェローの称号が贈呈された。2020年、「Uncommon Places」制作時にコダクロームで撮影されていた作品シリーズをまとめた、『Transparencies』がMACKより刊行された。

レベッカ・ベンガル|Rebecca Bengal

フィクションから、ノンフィクションをストーリー仕立てに構成する作品まで手がけるライター。アーティストとのコラボレーションも頻繁に行う。アート、写真、音楽、環境などをテーマにしたエッセイやレポートを『The Paris Review』『The New Yorker』『Vogue』『Aperture』『The Guardian』『The New York Times』などの媒体に寄稿している。ノースカロライナ州西部で育ち、テキサス大学のライター専門プログラム「Michener Center for Writers」で美術学修士号を取得。ニューヨーク、ブルックリン在住。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。